我是洗老师的知乎长期关注者,也可以说粉丝。

本人虽然不是凝聚态方向的。

个人相信洗老师

通过AI 逐段翻译了大部分(剩下的后续会更)

题目:铜代铅磷石灰石中的低场微波吸收奇异记忆效应

摘要:在铜替代的铅磷灰石中,我们观察到低场微波吸收(LFMA)存在显著的滞后效应。通过在外部磁场下持续旋转样品,可以减小这种效应,而强磁场无法恢复它,但在两天后会自发恢复,表明其具有玻璃特征,并排除了任何铁磁性的可能性。 LFMA的强度在大约250K附近急剧减小,表明发生了相变。然后,采用晶格规范模型将这些效应归因于超导迈斯纳相和涡旋玻璃之间的转变,并计算了其中的缓慢动力学性质。

引言:

逾百年来,对可应用超导体的研究一直备受关注[1–3]。作为实际应用的关键参数,超导转变的临界温度(Tc)始终被视为至关重要,因为在常压下最高的超导温度仍然低于150K(≈−123.15℃)[4–6]。随着实验技术和材料合成的发展,高压下的Tc已经实现了超过250K,但是达到约100 GPa的不可或缺的高压仍然是一个严重的障碍[7, 8]。最近,李等人宣称他们成功合成了一种新型室温、常压下的超导体,即铜取代的铅磷灰石(CSLA)Pb10−xCux(PO4)6O,又称LK-99[9, 10]。为了验证这一惊人的发现,几个独立的研究团队按照合成程序进行了实验,并根据X射线衍射特征基本证实了CSLA的声明结构[11–17]。截至目前,室温下可能的迈斯纳效应和零电阻尚未报告。此外,一些基于第一性原理的计算,结合预测的晶体结构,也为可能的超导性提供了理论支持[18–25]。

正如李等人所建议的,CSLA的结构具有两个圆环:外圆环充当屏障,保护内部形成准一维(1D)导电通道的圆环[9, 10]。其核心思想是通过用铜替代外部的铅原子来收缩整个结构。这个1D超导模型可以很好地解释社交媒体上发布的各向异性悬浮现象,因此极大地激发了我们揭示可能的1D强关联机制以及与磁通相关的兴趣。我们之前的研究报告指出,CSLA中的盆酸根离子具有足够长的相干时间,可进行量子操作[26],这为成功合成提供了有用的线索。到目前为止,只有混合物的粉末显示出可能的超导特征,因此在当前阶段无法进行常规的电学和磁学测量。借鉴其他超导材料的研究历史,例如Y-Ba-Cu-O[27–31]、碱金属掺杂富勒烯[32]、二硼化镁[33, 34]和铁基肼化物[35],微波吸收的检测结果显示是确定混合物中是否存在超导相的合适方法,这也是本研究的主要课题。

我们遵循李等人的方法合成CSLA样品,使用1:1的摩尔比制备Pb2(SO4)O和Cu3P[9, 10, 26]。然后,我们使用连续波微波吸收光谱仪(Bruker ELEXSYS E580)在X波段(9.667 GHz)上对样品进行测量,并配备了介电共振器(ER-4118X-MD5)。微波功率为4.743 mW,调制幅度为100 kHz时的1高斯。使用BDPA标准(Bruker E3005313,g = 2.0026)校正磁场。低温环境通过使用液氮的Oxford Instruments CF935连续流制冷器实现。温度由Oxford ITC4温度控制器控制,精度为±0.1 K。

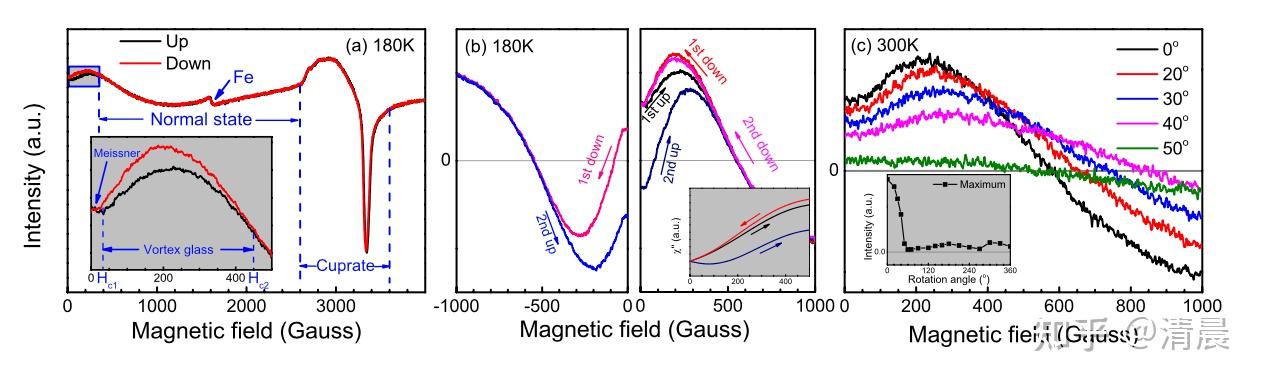

正如之前报道的[26],盆酸根离子在外部磁场约为3350高斯的情况下对X波段微波提供了最明显的响应,如图1(a)所示。这种强烈的顺磁信号在常规的直流磁学测量中可能掩盖其他信号,但在微波技术中可以很好地与其他信号区分开,显示了利用微波技术的优势。值得注意的是,在0-2600高斯的范围内,存在一个超宽吸收信号,这是一个有趣的研究对象,除了在石英管中存在铁的小弯曲。我们将这个区域分为三个阶段:30高斯以下的小高原,正信号(30-500高斯)和负信号(500-2600高斯),分别称为迈斯纳相、涡旋玻璃和正常态[36],下文将详细讨论。

图一

图1:(a) 在180K时的微波吸收谱,显示了三个显著的信号:来自2600到3600高斯的盆酸根离子,被称为正常态的500到2600高斯之间的宽负峰,以及500高斯以下的正导数LFMA。在1700高斯左右的小峰来自石英管中的铁。插图显示了导数LFMA的放大峰,其中有一个称为Meissner的小高原和一个称为涡旋玻璃的宽峰。在磁场上下扫描时,LFMA表现出明显的磁滞效应。拐点和分叉点分别被认为是较低和较高临界场Hc1和Hc2。(b) 第一次和第二次扫描的导数LFMA的磁滞曲线。通过将样品旋转180°并反转信号和磁场的符号,获得了负场曲线。插图显示了集成谱,即交流磁化率虚部χ′′。(c) 室温下不同旋转角度的导数LFMA。由于样品是粉末,初始角度0°是任意定义的。插图绘制了最大强度与旋转角度的关系。

大多数超导体由于超导能隙的存在以及相关的激发态超导涡旋,通常表现出低场微波吸收(LFMA)[37]。更重要的是,超导体的导数LFMA对磁场呈正相关,因为在较高的磁场下涡旋更容易诱导。相比之下,尽管在低场下软磁性也活跃,但自旋矩的进动将被抑制,因此磁性材料的导数LFMA通常为负值。在我们的测量中,LFMA的符号总是可以通过我们的实验中自由基的信号进行校正。在我们的情况下,500高斯以下的信号都是正值,暗示着超导性的存在。

随后,我们正反扫描磁场并观察到在450高斯以下出现明显的滞后效应,且不受扫描速率影响。在这个磁场以上,滞后效应完全消失,排除了正的LFMA和负的高场信号共同构成铁磁共振(FMR)信号的可能性。我们猜测负的信号可能与正常态中的磁电阻效应有关。第一个拐点和分叉点可以被认为是临界场Hc1和Hc2,对应于本例分别为30和450高斯。

为了展示整个磁滞曲线,必须反转磁场的方向,但由于仪器限制,我们只能将样品旋转180°,然后反转两个信号和磁场的符号,如图1(b)所示。发现了一个相当完整的磁滞曲线,通过该曲线,我们可以看到在反转方向时信号几乎是连续的。由于基线没有扣除,部分数值没有得到明确的平滑。如果我们理解微波吸收是由涡旋的生成引起的,它们没有足够的时间松弛,从而产生这种磁滞。值得注意的是,EPR信号实际上就是交流磁化率虚部的导数,即dχ′′/dH,而这种磁滞实际上指出了有关直流磁化曲线的相关激发态的特征。因此,我们对信号进行积分并绘制虚部交流磁化率χ′′,观察到与直流磁场密切线性相关的关系[38]。

磁滞效应提示我们进一步考察磁场的其他方向。然后,我们在零磁场下旋转样品,从一个初始角度开始,方便起见定义为0°,每隔10°磁场从0扫描到5000高斯。如图1(c)所示,发现随着旋转,LFMA迅速减小,几乎消失,表明微波吸收已经饱和。之后,信号在短时间内无法恢复,无论是继续将样品旋转到其初始角度还是增加磁场到9600高斯。这种磁场方向的奇怪记忆效应强烈排除了任何铁磁性的可能贡献,而这种铁磁性无法被磁场所消除。在大约两天的自然环境休息之后,样品的信号会自发恢复。因此,我们认识到这种记忆效应揭示了玻璃相中涡旋蔓延的缓慢动力学[27]。

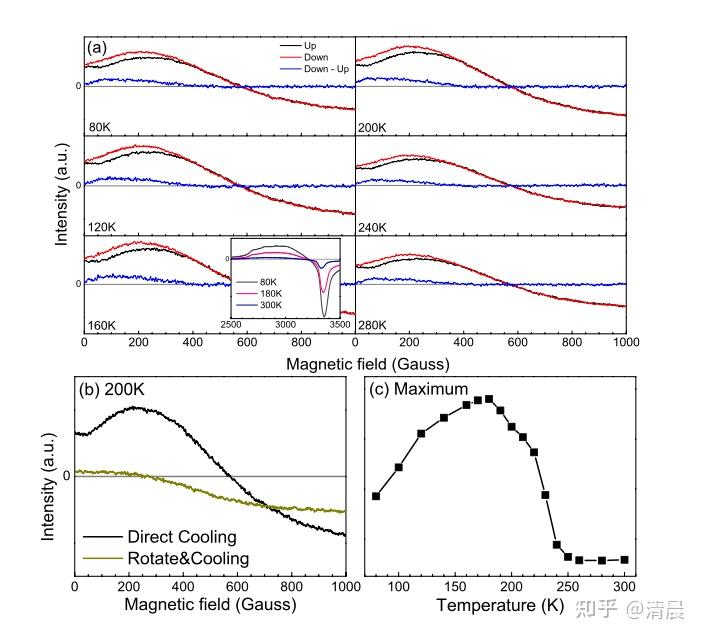

图二:

图2:(a) 从80 K至280 K的六个温度下磁场向上、向下和向下减去向上的导数LFMA信号。为了比较,插图分别显示了三个温度下盆酸根离子的信号。(b) 直接冷却松弛样品和首先旋转然后冷却时,200 K时的导数LFMA信号。(c) 导数LFMA的最大强度与温度的关系。转变点约为250 K。

导数LFMA的温度依赖性如图2(a)所示。在所有温度下都可见磁滞效应,且峰位几乎不变。这种弱的温度依赖性也不支持磁响应,因为随着温度的升高,FMR将变得更加尖锐,接近EPR峰。作为对比,我们还绘制了不同温度下的相关EPR谱,通常随温度升高而显著减小。在图2(b)中,展示了“直接冷却”和“旋转和冷却”的对比结果。前者是直接冷却样品而没有任何初始磁化,后者是首先将样品在磁场中旋转以获得饱和吸收,然后冷却至200 K。发现在饱和吸收后,LFMA即使在低温下也消失了,而高场的负信号在一部分中恢复,再次证明它们来自不同的机制。导数LFMA相对于温度的最大强度如图2(c)所示。随着温度的升高,它首先增加,然后从190 K急剧减小,表明发生了相变。转折点约为250K(≈−23.15℃),可以认为是临界温度Tc。

以上的实验结果共同表明了CSLA的主要特征:正的LFMA,磁场扫描期间的磁滞效应,旋转时的饱和吸收与奇异的长时记忆效应,以及相变引起的弱温度依赖性。因此,我们将最可能的机制归因于超导涡旋。微波功率的低场吸收在直流磁场的辅助下指向了小的超导能隙,相关的亚稳激发态呈现为涡旋。涡旋的蔓延和松弛具有玻璃态的缓慢动力学性质,从而在磁场扫描和旋转中产生了记忆效应。由于样品处于粉末相,准一维晶格中的涡旋随机取向使它们仅对具有适当方向的磁场做出响应。磁性涡旋无法被磁场消除,因此长时间存在的涡旋状态只能被认为是超导性的产物。