省流:我们测到了具有显著抗磁性磁滞回线的低场微波吸收,通过不断转动磁场方向可以令这个现象减弱直至消失。没有哪种磁性会被外磁场杀掉,除非超导。

==========

正如网友们调侃的,LK-99像一个调皮的孩子,不断跟我们开玩笑、捉迷藏。高兴的时候,冒出来一个很大的信号,不高兴的时候就消失不见。有一段时间我们被折腾得都快崩溃了,直到真相逐渐显现出来。

没办法,要下非凡的结论,必须要有非凡的证据。

其实这句话既适用于超导,也适用于铁磁。如果我们的所有数据都用铁磁来解释,我就取个标题叫《我们制得了一种全新的室温铁磁半导体》,同样会面临诸如“你的铁磁共振FMR信号在哪”之类的质疑。

所以我给乔说,咱既然决定用微波来做这个事,就别管那么多,实验数据只要是真实的、可重复的,怎么解释无非是一个八仙过海各显神通的过程。因此我们放出的每一个数据都经过了至少三次重复实验,上千次的反复扫描,并且至少有三个独立样品具有相同性质。特别是变温实验,为了尽可能稳定,每个温度点等的时间都很长,每次在那一坐就到半夜,学生也辛苦了。

有一些人会讲,你用的不是传统实验手段,你应该用SQUID测钻石曲线,用STM测输运,如何如何。以前也说过,微波吸收本质上就是在测交流磁化率。所谓的抗磁性,不光只是针对静磁场,微波同样是电磁场。常用的EPR测试装置经过了精密调谐,样品放置处正好是其磁场分量最强、电场最弱的位置,再加上一个调制的交变磁场,超导当然会抵抗这样的磁场,并产生信号。

如果你问一个没学过固体物理的人什么是半导体,他可能会说,导电性不太好的材料吧。而物理专业都知道,我们应该用能隙来定义半导体。超导,是电、磁、光、热等一系列奇异现象的总称。超导BCS理论最核心的结果就是超导能隙,是他们拿诺奖的主因,而要想进一步推导零电阻和迈斯纳,其实并不简单。

低场微波吸收(LFMA),或者叫非共振微波吸收(NRMA),是早年间对超导材料进行早筛的重要手段,像铜氧化物、碱金属掺C60等很多都是用微波先行筛选的。因为虽然能吸收微波的材料很多,水也能吸收,但是要靠静磁场来激励,这样的材料非常罕见。即使是铁,也不能是普通铁,得是经过特殊处理的铁合金纳米颗粒或薄膜。

毫无疑问,就像半导体吸收可见光一样,在磁场辅助下,对微波的光子吸收是超导能隙的重要特征之一。只不过超导能隙很小,很容易被温度的热涨落关闭,所以超导材料不像半导体那样能普遍在室温存在。但反过来想,半导体降到低温也一样不工作,所以原本用于识别低温超导的实验方法,本身也不一定能在室温适用。

现在这个新材料的特殊之处,就在于目前的工艺还很难做出纯相,或者做出纯相了反而没信号,所以如果用PPMS测,测出来一个大的顺磁信号,低场附近小小的拐一下,你说我该怎么处理?那个顺磁信号是减还是不减?不减没说服力,减了更没说服力。因此,优先测微波、测超导能隙,是目前最可靠的实施路径。

不过现在用微波的人少,可能也是因为这玩意技术含量偏高,不像PPMS那样放进样品腔傻瓜式的点几下鼠标就可以。因为每个样品的微波共振频率不同,只能靠手动机械调谐,手感很重要。有时候乔说,不行了,手都拧出血泡了,我就在旁边加油:换副手套再拧拧,就可以去瑞典了。

==========

正如我们上一篇挂到Arxiv上的文章所讲,其实我们在8月份的样品中就看到了一些疑似超导的信号。但是由于在五六个样品中只测到了一个,属于孤品,所以当时没有报道,画图的时候刻意避开了那些信号。

如果说我们的第一篇文章是侧面迂回,第二篇就只能正面强攻了。啃下低场微波吸收这个硬骨头是我自己一开始就定下的目标,所以第二批实验着重就以重复那个有低场信号的样品为主。不幸的是,又烧了将近二十锅,只出了两个,工艺参数还看不出有什么规律,最要命的是中间还经历了炸锅。而幸运的是,其中一个的信号非常非常强,绝对不可能是本底误差。成功率很低,但好歹重复出来了,心定了很多。

能不能再继续重复,其实还是没底,主要是合成的规律还没有完全摸出来。上次做出来是因为停电,这次做出来是因为炸锅,咱总不能再炸一次吧?当然也不必过分担心啦,我们最新烧的一批还有一个更有趣的样放在那没来得及解呢。

本来想写一点合成的细节,那才是我们研究中最有趣的部分。我有很多想要分享的心得,我也不是孤胆英雄,很倡导科研共享,毕竟科学是全人类的事业。不过跟渣男沟通后,还是决定暂时保密。我能理解几位年轻人这次承受的压力,包括武博。都21世纪了,做一个自己感兴趣的科学探索,既没有拿多大的项目,也没有空耗国帑,成功也好、失败也罢,本都是自然的事情,又没人故意造假。却竟然还要承受各种敌意,不看年份还以为是在布鲁诺那个时代呢。

菜是原罪,我反复这样告诫自己。

==========

什么是低场吸收?就是在9.6GHz的X波段微波照射下,在500高斯以下的外加磁场,样品对微波有吸收信号。当时我们将目标范围锁定在500以下,主要是为了避开三价铁在700以上的铁磁峰,不然又讲不清楚。

通常来说,会有三类材料在这样低的磁场范围内吸收X波段,分别是超导、软铁磁和半导体二维电子气。不过,三者的信号特征有定性上的显著不同,非常容易区分开。

其中,半导体材料主要是通过自由电子磁阻效应吸收微波,它的特点是峰特别宽,最大吸收场要到1000高斯以上,并且没有显著的磁滞效应。另外,半导体要吸收微波,必须迁移率足够高、电阻足够小。正如我们文中讲,我们的高场正常态信号中可能存在这种半导体磁阻的影响,以后有空了再仔细分析。

最关键也是最难的,就是排除软铁磁的可能。不可能是硬铁磁,相对磁导率没有几百以上的磁性材料不可能有低场吸收。而且即便是软铁磁,还得是几乎没有什么回线的软铁磁,文献里能测到低场吸收峰的样品,矫顽场几乎没有超过100高斯的,而我们的磁滞信号分叉点最大有将近500高斯。

软铁磁的低场吸收通常有如下几个特点:

1、它一般不是独立的峰,而是FMR铁磁大宽峰附带的侧峰,所以不能独立计算g因子,要不然就大得太离谱了。往大磁场测会有明显更强的铁磁信号,而且一般不会测到自由基的顺磁信号。由于近邻作用,铁磁和顺磁共存的情况很罕见。

2、它的峰形一般比较尖,而且随着磁场增加,微波吸收是衰减的,因为磁场越大,磁矩越不容易翻转和进动,也就越难以吸收微波,亦即我们说的饱和磁导率的情况。EPR谱是吸收强度对外加磁场求导数,类似于对磁滞回线求二阶导数,所以软铁磁的低场微分信号通常是负的,超导一定是正的,这是铁磁跟超导定性上的差别。

3、铁磁和超导在向上和向下来回扫场的时候都会产生磁滞效应,但软铁磁的磁滞性要弱得多,并且上下回扫不会改变吸收强度,只改变峰位,这跟静态磁滞回线的原理一样,因为材料中存在剩磁,所以共振的外加磁场位置会有变化。在零场时,上下扫场的结果呈跳变型的开口状,就跟铁磁MH回线那个跳变一样。开口和闭口体现了铁磁和超导最本质的区别。

4、变温的时候,铁磁的低场峰会逐渐变宽变弱,直到消失,就像磁滞回线低温会变宽变方正一样。这跟FMR一致,因为低温时磁畴更大,所以能响应的磁场范围也越大,高温则主要是顺磁信号,所以又窄又尖。

5、由于通常能观测到低场吸收的铁磁材料只能是多种铁磁元素的薄膜异质结形态,靠不同磁矩之间的铁磁耦合实现吸收,所以微波一般只有从某些特定角度入射才会吸收,有着非常强的各向异性。在我们这种粉末样品中,铁磁通常不会有明显的响应。

以上几个典型特征在我们的测量中均没有观测到。我们的信号有非常清晰的自由基顺磁峰,没有观测到显著的铁磁大宽峰(除了明显是玻璃管带来的铁杂质峰)。铁磁大宽峰长啥样我以前放过可爱呆的一组数据,就特别明显。我们也有一组样品是这个特征,以后会单独写文章报道。

但实际上不用废那么多话,要证明不是铁磁很简单,用磁场把它杀掉就行,魔法对抗魔法嘛。问题是,怎么才能杀掉呢?

==========

我们观测到的所有样品的低场信号全部都是抗磁信号。

EPR最大的优势,就是信号的正负相位可以通过同一个样品的同一组测量结果的自由基信号来自行校正,不存在VSM那种方向测反的bug。

按照惯例,一般将和自由基顺磁信号相位相同的峰,定义为吸收增强,也就是顺磁峰。与自由基相位相反的峰,定义为吸收减弱,也就是抗磁峰。这与将正的磁化率定义为顺磁、负的磁化率定义为抗磁是一致的。

我们的抗磁信号,峰又宽又慢,与铁磁的尖峰完全对不上。它的起峰位置是在30高斯,零场时吸收最弱,并随着磁场增加而增强。

这正是超导的特征,因为足够低的场,超导完全抗磁,穿透深度小,微波无法进入。随着磁场的增加,超导进入混合相,一些涡旋磁通开始出现,并形成磁通蠕动、引导磁感线穿透,在静态MH曲线中这就是钻石曲线的物理来源,而在微波这里,我们用积分谱,也就是交流磁化率的虚部来表示这个曲线,它随磁场满足线性增长关系。

我们在上下扫场时也发现了显著的磁滞性,但没有发现峰位的明显移动,只有相对强度的变化,反向扫场比正向扫场的信号要强。更有趣的是,在磁场正方向扫完之后,我们转动样品反向到180度,相当于磁场反向,信号竟然也跟着反向,这是一个非常重大的提示。

于是,我们最solid的证据出现了,它来自连续转动磁场方向。因为我们的样品是粉末,无论初始什么方向放进去,信号是一致的,没有各向异性。而一旦开始转动磁场,我们发现,低场信号随着转动的方向迅速衰减,很快就几乎完全消失。相应的自由基信号仍然稳定。

我们将这一现象称为“奇异的记忆效应”,写在标题里是因为我对这个实验设计很得意。因为信号消失以后,无论是否回到原来方向,还是加一个1T的大磁场,都无法再激活它,信号始终处于完全消失的状态。甚至我们拿出来热烘、紫外灯照射等等,也都没用。只有将它静置一到两天,信号才又恢复正常。

这就是我一直在找的铁证。显然,没有哪个磁性会在磁场作用下消失。能被磁场杀掉的,还能叫磁性吗?再结合前面看到的强磁滞回线,我们认为,只有超导persistent current、及相应的超导涡旋流,能对上述现象做出最合理自洽的解释。

实际上,自从LK99出现以来的许多复现,为什么会有那么多奇怪的磁性出现,尤其是所谓半悬浮实验,应该都是由这种饱和吸收引起的记忆效应决定的。之前我还一直奇怪,一个磁颗粒在磁铁作用下稳定了以后,为什么还会到处跳来跳去。利用这个饱和吸收的原理,就非常容易解释。所以我依旧坚持,半悬浮实验验证的就是迈斯纳效应的磁通钉扎,因为连肉眼都观测到了充放磁现象。那些用坡莫合金来反驳的,请你先用永磁铁把它的磁性杀掉再说。

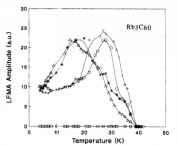

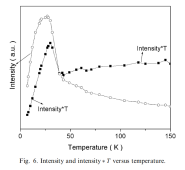

另一个重要数据是变温。我们测得了与铜氧化物、Rb3C60、MgB2等典型超导材料完全一致的变温曲线。而唯一的区别,就是它们的温度低,而我们的温度高很多。

如图所示,微波吸收降到0的温度,就是电阻从零开始增加的温度。不考虑自旋的影响,低场微波吸收的本质就是零电阻。你把金属放到微波炉里,它不会吸收微波。就像陀螺,放到平坦的地方才能转很久,坑坑洼洼的地方转几下就会停,还有龙卷风,宽阔的海平面上才能形成,一到陆地就减弱了。所以只有真正的零电阻,才会出现能隙、以及涡旋态这种稳定的激发态,这是超导和普通金属的最大差别。

因此,这个变温曲线最大的特征,就是它的信号强度随温度先增大后减小。低温下,由于超导相比较纯,所以吸收是较弱的,体现了完全抗磁性。随着温度升高,涡旋增多,吸收增强。在我们的材料中,最强吸收的位置在190K左右。

进一步升温,在接近相变点时,开始进入混合相(预配对相),吸收迅速衰减。但可能还存在赝能隙,所以信号没有完全消失。转变温度大约在250K左右,与我们上一篇文章报道的相干性消失的温度一致。可爱呆报道的ZFC/FC分叉的温度,也与我们差不多。

==========

说实话,这个事情越做越魔怔。其实那个抗磁的磁滞回线早就测出来了,即使我们的信号特征能跟已知的所有超导材料对上,而翻遍文献库也很难找到能完全对得上的铁磁材料,但我们当时还在拼命做心理建设,地球上肯定存在具有强抗磁性磁滞回线的铁磁材料,只是磁学专家们还没把它找出来罢了。

如果你说我们这样随便烧一下,就在没有铁磁元素(不考虑痕量的污染)情况下,烧出需要纳米级精确生长的合金薄膜中才会出现的磁性材料,那我们也是够牛的。

当然你也可以说,找不到文献对应是因为一般铁磁材料很少测交流磁化率的虚部。的确,虚部对于铁磁来说相当于三阶非线性响应,是磁畴在空间上的移动导致,它通常要比其实部、或者DC磁化率弱一到两个数量级。

而超导的交流磁化率,实部和虚部相当,都是线性响应,实部对应的是迈斯纳效应,虚部对应的是零电阻效应,故而本身就在超导体系中测得最多。在我们的材料中,室温下低场吸收的强度超过了铜三态线顺磁信号的强度,光从量级上就已经很难用磁性来解释。

但我这个人就是有点杠,证据虽然是够的,但就是没达到一锤定音、让反方无力反驳的程度。所以我又绞尽脑汁想了两个礼拜,才想出转磁场这个把戏。

这也是一个巧合。那天我去实验室比乔他们早,没事做,就拿样品在一块小磁铁上晃,想拍一下全悬浮。结果后来放进腔里一测,信号直接被玩没了。当时我还吐槽:这就是他们说的铁磁性,也不经造啊?

==========

关于超导的低场吸收,通常有两种解释。一种是Muller他们自己提出的,就是在超导相之上存在一个(涡旋)玻璃态,能够让部分微波穿透进去。我们现在更习惯于将这个玻璃态称为第二类超导体的混合态,也就是在迈斯纳态的基础上钉扎了磁通涡旋的情况。

另一种是早年间有人提出的基于约瑟夫森效应的解释,即在超导体表面尚未完全超导的情况下,部分区域处于正常相,就形成了SNS的约瑟夫森结,从而会形成超导隧穿流,用来吸收微波。

这两种解释,前一种会出现所谓正常的磁滞现象,也就是钻石型MH曲线,此时正向扫场时因为磁通涡旋尚未形成,吸收较弱,反向扫场时磁通还在,吸收更强。后一种则会出现非正常的磁滞现象,即反向扫场时吸收不会增大,反而会减小。在一些特殊设计的超导颗粒中会出现第二种情况。

我们测到的磁滞性属于第一种,也就是正常的超导回线。180K的时候,30高斯开始起峰,到450多高斯磁滞性消失。按通常标准,可将前者定为下临界场,后者定为上临界场。据此推算的超导相干长度大约在200-300纳米。

至于为什么转动磁场信号会消失,因为材料是无定形的粉末,里面的晶格取向各异,所以能被诱导出来的磁通涡旋在各个方向都有。磁场一转,就把各个方向的涡旋都诱导出来了,形成饱和吸收。并且涡旋不像自旋那样可以通过进动来响应磁场,涡旋类似于陀螺,具有很强的定轴性,这就导致信号的消失。静置一段时间后,涡旋流通过蠕动自然衰减,样品也就恢复正常了。

==========

并不是微波吸收越强,超导相就越大。传统超导材料一旦进入微米或更大尺度,穿透深度就非常浅了,吸收也会大幅减弱,大多数的体相超导材料反而是测不到微波吸收的。因此,微波给出了一个可能的技术迭代路径,我们目前手里的样品已经看到了这个趋势。

铁磁分硬铁磁和软铁磁,后者磁导率大,能够引导更多的磁感线进入材料并吸收。超导其实也分硬和软,也就是通常说的第一类和第二类超导,前者相变区间窄,既不会有微波吸收,也测不到所谓的钻石曲线。后者才是功能更为丰富的软超导材料。

正如软铁磁材料最重要的应用场景就是利用它超高的磁导率,超导的主要用途之一也是如此。超导量子芯片就是利用微波来进行信号的编码和计算。我们这次的结果,不仅可以做芯片,连超导存储也一并解决了。

当然,现在的关键还是要想办法做大,核心工艺其实跟当年YBCO的技术路径非常类似。正如陈博讲,当年铜氧化物的掺杂区间是一个较宽的盆地,容易顺着坡往下滑。现在我们遇到的是起伏的丘陵,多个物相犬牙交错,所以合成的难度陡然提升。以我们目前做的样品,成功率还不到10%,相信其它几家也大差不差。

迟早大家都是要走出学术森林的,最后大家把自己的合成方案拿出来一对比,不知道是会心一笑呢,还是虎躯一震?很期待那一天。

=========

关于投稿,这个事情只能慢慢来。肉眼可见的一定会遭遇强烈抵抗和恶战,我们做这个事情之前就有心理准备。毕竟有无数人已经迫不及待宣布过这是一场闹剧,即便韩国人的文章都还没见刊。

宣称室温超导的论文年年都有,以前放在arXiv上被人当一乐子就过去了,这次为什么需要各大权威亲自下场盖棺板?我们算是复现大军里最靠前的吧,现在谁能做出像我们这么纯的电子信号,一点杂峰都没有?我们的合成相图已经画得那么细了,连我们的成功率都不算高,别人烧炉子的水平又能比我们高到哪去?

做科研呢最重要还是取悦自己。碰到一个好玩的新材料体系,又没人做过,很难不让自己兴奋。就像老乔,一边要推进自己手上那些有机分子的研究,一边要做这个,很明显做这个的时候更有愉悦感。那些几十年前的老分子,测个数据,发个文章,流水线式的完成绩效指标,学生时代的激情就是这样一点点磨没的。

“垂死病中惊坐起,暗风吹雨入寒窗。”以前说过,我此生最大的科学梦想,也是十几年来致力于研究的课题,就是把量子相干性变成资源为人类所用。这是人类尚未开发的一个无与伦比的能源库。

那天第一次转完样品信号消失,我几乎一夜未眠,惴惴不安地想知道第二天它到底能不能恢复。直到第二天亲眼看到信号再次出现的时候,你们能体会那种看到了未来的心情吧?以前我研究的那些在飞秒激光下展示出来的相干性,毕竟不够直观,也很难实用。也许是我的知识浅薄,但这的确是我肉眼所见的第一个,量子相干性从产生到消失的全过程。

我们出生得晚,没有赶上过去两百年风云际会的科学盛宴。但又恰逢其时,因为可以自己亲手去敲开未来的大门。