不懂就问,真的有喜欢历史的女生吗?

- 536 个点赞 👍

一些人认为是历史的东西:勋章样式,奇葩小国,背负炮塔,国际〇运,甲弹对抗,城堡设计。

一些人认为只是历史点缀的东西:人物世系,服装样式,嫡庶斗争,语言文字,文学艺术,风俗民情。

换过来说也是一样的。

发布于 2023-08-28 21:34・IP 属地德国查看全文>>

赤染灯彤皆魑魅 - 211 个点赞 👍

题主可能没怎么接触过历史同人和国拟/地区拟圈子里那部分认真考据、认真搞创作的姑娘。

如果你觉得这些领域“不正经”的话,可以先来给“正经”下个定义。重申一次:永远不要看不起小众亚文化社群。

中国史喜欢的人自然还挺多的。外国史方面的话……别的回答也提到了:东地中海文明圈确实有不少女生喜欢(当然了近现当代希腊基本是走哪儿都很冷),但起码就中文互联网而言,我个人观感是喜欢前南斯拉夫各国的女生也挺多,绝对基数上甚至可能更多一些。

中西欧和英语北美国家近代史(尤其是法国大革命、美国独立战争,这两个圈子的热度和音乐剧有关)喜欢的人自然还是不少的,喜欢苏联的也有一些,但中西欧和俄国的古代史在中文互联网的女生间似乎是个更“贵族”一些的圈子(?)。喜欢中西亚、南亚、中南美历史的女生也不少,这些地区历史的女性爱好者大多专注于古代史和当地宗教、神话相关创作,不过关注近现当代历史的也有一些。

编辑于 2023-08-28 19:20・IP 属地浙江查看全文>>

赵隽祺 - 184 个点赞 👍

我们艺术史系全是小姐姐,隔壁历史系也很多小姐姐。

你生活中见不到,有没有可能是因为你的喜欢历史是键政看小约翰(不是贬低小约翰,但是他并不是专业学术派,而是下沉科普),别人的喜欢历史是看学术文献泡图书馆?

如果有人要和我谈论艺术史,他们最好要不自己也很懂,要不愿意听我上课。不然又不懂又很多想法的,聊起来很死亡。

发布于 2023-08-28 00:13・IP 属地美国查看全文>>

Erwin Chen - 137 个点赞 👍

真的有喜欢历史的男生吗?

我中二时期真问过这种问题。我听到我喜欢的男同学居然不认识阿拉法特的时候,反应超级夸张,还让他回家好好背诵西奈半岛的政权交替,还说他有时间跟我打魔兽,为什么没时间看一点历史常识。

几年后和另一个男同学聊天,他说觉得当年我很自大很难接近,还经常说别人不懂历史常识什么的,我又把这个阿拉法特拿出来辨了一次,他很认真地回复他不认为那是常识。

(草,现在看来中二爆了ww,我的想法也不一样了)

感觉这种题搞得像饭圈似的,不把事实、观点、立场和情绪说清楚,就会有误会,误会却带来讨论和无辜的赞。

事实:

喜欢历史的人本来就不多。

作为从小学三年级就认为自己很喜欢历史的人,认为我遇到的人里,真喜欢历史的无论男女都极少,最典型就是高考选历史的大部分都谈不上喜欢历史。也难怪,高考历史的范围比较不讨喜。

男生看上去喜欢历史的多一些,大多是从游戏、动漫、历史剧、武侠小说中来的,感性地喜欢上后作为谈资和猎奇的更多,但进一步深入到一直喜欢历史、以历史作为兴趣的,总的来说和女生差不多一样少。

女生也有因为历史剧、二次元、同人圈等契机喜欢历史的。

线下自我介绍时,我会说自己兴趣是历史,然而在工作和生活上没遇到过同好。

观点:

本来什么叫喜欢历史?

我设个很个人的标准,能坚持一年以上,每月起码花15小时在历史上(包括看书、查资料、专门去博物馆和历史景点,不包括只打游戏、看剧、观光时路过历史景点),可以称之为喜欢历史?

我从小学三年级就认为自己喜欢历史,契机是看历史百科全书,后面还爱看历史电视剧、三国相关、帝国时代等游戏、金庸从电视剧入坑。

说起来初中我就发现我们班上只有我还有把那套金庸全集借给我的男生(w)看完全集,其他人看金庸电视剧的大多不看原著小说,更不用说看其他历史和武侠小说了,更谈不上喜欢历史。

在游戏和在学校里聊天,似乎喜欢历史的男生更多。

但原本因为喜欢帝国时代而跑去看欧洲历史的人,真有那么多吗?打游戏挺花时间会被打,就算没被打,很多玩完游戏已经白金狗眼(我)无力再看闲书和深入了解……(我皮厚不怕被打,幸好家里电脑晚上要还给更爱打游戏的老爸,所以成绩还行,才有时间看历史闲书和逛历史论坛……)

我在高考后再比较沉迷历史,甚至成为历女(指肤浅喜欢历史中的俊男美女和浪漫性的一类人)是因为喜欢上艺术,同时,越来越觉得现实肮脏。逛美术馆时有历史博物馆就一起看了,渐渐地去穷游时就会挑历史遗址和文化纪念馆,而不是自然风景和逛吃。

立场:

没有那么多历史被描述得有趣才值得喜欢和学习。

喜欢历史本身,又不是为了学习考试做题和写流量小作文。

评论有的是在讨论历史如何变得有趣和可爱。有的是说女的也有喜欢的。

而我认为喜欢历史就自然就觉得历史有趣,就和拥有其他兴趣一样。

历史、文博、艺术作为业余兴趣,无论是男是女,在校生还是社会人,都可以只是喜欢,把其当作兴趣。兴趣本身就能让人满足和愉悦。

情绪:

之所以很多人觉得不喜欢,觉得无趣,是做题思维,硬把兴趣当工具,一定要从其中获得什么利益、教育、修养和社交认同。

所以无法拥有任何非日常的、无法直接产生生理和情绪快感、和实在利益的兴趣。

至于为什么这么多人这样想,不能只怪吃不饱饭,不见得很多人吃得很饱的就会有自己的兴趣。

他们宁愿去花时间花钱吃名人和别人的瓜。以及只是为了性别矛盾和反性别矛盾,就把兴趣拖下水。

明明是大部分人都不喜欢历史,只喜欢时政和八卦。我写历史都没什么赞。

不过我从小就没什么除了追星外的所谓女性化爱好。しらんけど

我从来不认为兴趣应该被分性别。我还喜欢看体育和打游戏,一直被老豆唠叨说不像女孩子。

因为没有人点进去看,以下是上面链接中最重要的观点摘录:来自支持艺术多元化、不止看艺术品「可感知」性的美学家——阿瑟·丹托《哲学对艺术权能的剥夺》:

传统上对于美的艺术和实用性艺术的划分(les beaux art et les arts pratiques)以抬高艺术为名而将艺术与生活分离;它所采用的方式类似于我们将女性称为优雅的性别,也就是说,用一种制度化的方式把妇女审美距离化——在某种道德基础上,将她驱逐出一个期望从此以后与她无关的世界。

分类的权力即统治的权力,上述相似的审美化行径应当被视为是对于在二者中体验到的深不可测的危险的一种本质上是政治性的回答(参见杰曼娜·格里尔的著作 ) 。

美学是一项18世纪的发明,但它无疑是政治性的发明,因为同样的原因,柏拉图把艺术家排除在一定距离之外,而这种距离可以借用“审美间距”这个精妙的隐喻来表示。这是一个大胆而最终成功的策略,使严肃的艺术家认为他们的任务就是创造美。

艺术建立于其上的形而上的基石——请把博物馆想象为一个迷宫—一种政治易位,如同将一个女人转变为淑女的行径一样是野蛮的:通过把她们放在在客厅里,让她们从事一些徒有其表的劳作—例如刺绣、绘制水彩画和编织等:一些在本质上都是无关紧要的琐事,为了满足压迫者享受那种被伪装成无利害性的愉悦 。

难怪巴奈特·纽曼在1948年会写道:“现代艺术的冲力即一种破坏美的欲望……即彻底否认艺术与美的问 题之间有任何相关性。”难怪杜尚会在谈论他最著名的作品《泉》时写道:“审美愉悦是需要被规避的危险”。编辑于 2023-09-10 10:17・IP 属地日本查看全文>>

spRachel雷切爾 - 107 个点赞 👍

有很多,包括我在内。正如P姐回答评论区中的质疑为什么有女生喜欢奥斯曼一样,那我可以说我们的存在就是为了破除你的偏见。

之前遇到一位答主,他的签名是「我们在历史中没有面孔」,让我读来非常震撼。我知道他说的不是历史上的某个具体或抽象的女性,但我作为一个女性,从女性视角联想到了无数历史长河中籍籍无名的女子。这让我想起一件事,大家是否知道土耳其里拉面额上唯一出现的一位女性是谁?

正是坦齐玛特时期的奥斯曼首位女作家、历史学家法蒂玛·阿丽叶。当她年幼时,她跟随先后出任埃及和希腊省督的父亲往来于行省,游历的经历让她产生对历史和写作的兴趣。然而,尽管她的父亲是坦齐玛特的大法官艾哈迈德·杰夫代特帕夏,奉命主持将教法与世俗法律融合的现代化法律汇编工作,她却没有机会和兄弟一样受到法国家庭教师的教育,只能偷偷旁听;尽管她的丈夫是哈米德二世的尉官,父系来自帝国晚期威名远播的名将加齐·奥斯曼·努里帕夏,她的丈夫却在婚姻的头10年禁止她阅读外国作品。坦齐玛特的「自由」「平等」之名,甚至连英国国会议事录(Hansard)字里行间中都溢满夸耀之辞,褒奖麦吉德和阿齐兹对宗教平等和奥斯曼现代化作出的巨大努力。然而我无法忘记,即使是这段政治风气相对开明的时代,一个女性,哪怕是高官之女能否受教育,也完全系于父亲和丈夫之手。当法蒂玛·阿丽叶最初发表小说,付梓出版时也不敢使用真名,只能使用Bir Hanım(一位女士)作为化名——我们在历史中没有面孔。

直到她的写作声名鹊起,又积极参与女性权益运动,在巴尔干战争时投身公益,并成为奥斯曼红十字会第一位女性会员,她的父亲才意识到女儿的才华,丈夫也不再禁止她阅读外文书籍。法蒂玛·阿丽叶终于可以用真名写作,她在晚期帝国的文坛也如一颗流星出世。之后她创作了两本历史学书籍,一本「艾哈迈德·杰夫代特与他的时代」阐述其父在坦齐玛特时期立法的正当性,一本「奥斯曼历史上的重要时刻:从科索沃大捷到安卡拉惨败」,可看成寻找奥斯曼主义的历史依托,以批判巴耶济德之暴政,借古讽今地批判哈米德二世的专制。书中为了加强戏剧性,宣扬穆拉德一世加齐苏丹的面貌,在科索沃之战的前夕增添戏码:穆拉德一世在深夜暴雨中向真主祈祷,倘若奥斯曼将士可以赢取塞尔维亚,他甘愿以身殉难,成为祭品。穆拉德一世「殉难」的场景过于有名与震撼,此后不断被引用。很可惜的是,对政府的批评导致法蒂玛·阿丽叶不得不淡出文坛和政治舞台,她之后再未发表作品。

共和国成立后,女性有了平等的受教育权。由于法蒂玛·阿丽叶在文坛和女性权益运动的重要性,2009年土耳其央行决定将她的头像印在50里拉上。这并非毫无争议,批评者认为作为纸币上出现的首位女性人物,应当选择一位共和国时期的杰出女性,才配得上出现在凯末尔的背面,而不是一位「奥斯曼主义的幽灵」。然而土耳其央行最终还是选择了法蒂玛·阿丽叶。此时距她逝去,已经过了73年。

当年热爱历史的小女孩终于在历史中有了面孔,印在纸币上传入千家万户。这何尝不是一种鼓舞,亚非拉女性与历史的依托竟然不再是父亲、丈夫与君主,而是可以独立依靠自己笔下的作品。我们对历史的热爱终于没有白费。

发布于 2023-08-27 11:00・IP 属地江苏查看全文>>

Rita Herrera - 91 个点赞 👍

查看全文>>

苏埃托尼乌斯 - 51 个点赞 👍

随感而发。

有的。全中国14亿人,全世界70亿人,哪怕几率再小,喜欢什么样的东西的人都可能会有。更何况是喜欢历史的女生呢?再说历史这一喜好虽不算大众流行,但其本身谈不上冷门。

毕竟历史是中学教育的学科之一,课讲得有趣生动的历史教师不算罕见,由此带动不少学生对历史产生兴趣。当年《百家讲坛》的火热,不就是把有趣的历史课堂带入大众领域嘛。还有《上下五千年》、《明朝那些事儿》、《半小时漫画历史系列》等历史普及书也常年畅销。喜欢听有趣的历史课和看有趣的历史普及书的人,不只有男生吧?

不过在题主和很多人看来,这算不上“真的”“喜欢历史”。确实,在大学的时候,我身边不少同学,包括男生和女生,以前听历史课觉得有趣认为自己是喜欢历史的,但上大学学了历史之后才发现自己并不是“真的”“喜欢”“历史”。

“真的喜欢历史”并不好定义,“历史爱好者”也千差万别。单纯喜欢看历史普及读物的可以自认历史爱好者,“历史梗小鬼”也可以自认历史爱好者,对历史认识的广度深度超过专业研究者的也可以是历史爱好者……

如果非要给“真的喜欢历史”下个定义的话,我们可以说对历史真心热爱,且热衷于阅读各种较为专业历史书籍、文献等,由此不断提升自己的历史水平和认知的人是“真的喜欢历史”的话。那“真的”“喜欢历史”的人确实不多。

以这个标准去看的话,“真的”喜欢某样东西人的恐怕都不太多。哪怕是唱歌、画画等看似比较大众的爱好,大部分自认喜欢唱歌的人最常见的还是在ktv露二手,顶多参加个校园歌手比赛,仅作为爱好者真正愿意去下功夫去训练自己的唱歌技巧的人,甚至去写歌。至少在我身边,是暂时没见过的。

而且从“历史爱好者”的角度来说,哪怕不少高水平的历史爱好者,也经历过“普及读物爱好者”、“暴论梗小鬼”的阶段,只不过有人作为“历史爱好者”跨过那个阶段成长了,有的人停留得比较久或者就停在那里了。

“真的喜欢历史”的人,无论是男生和女生,都不太多。但也没有那么少,好在如今有互联网,喜欢历史的男生和女生都可以找到聚集交流的圈子。

回应一下题主的问题,真的喜欢历史的女生是有的。哪怕多看看知乎历史板块都能发现,虽然她们偶尔会遇到“你的历史水平那么高,真的是女生吗”之类的质疑。除了“刻板印象”影响以外,也和部分男性喜欢在互联网身份标注自己为女性的现象流行有一定关系。

虽然我和互联网世界深交的史圈的女性朋友不算太多,但是也意识到男生和女生对历史的认知和关注点还是有些差异。具体情况其他回答做了很好的解释。不过男性女性的相互了解理解本就不那么容易吧。

硬要做个类比的话,互联网世界的二次元的宅男和宅女都很不少。但宅男和宅女的圈子也互不相交的。

(看到P姐回答评论区一些男生疑惑为什么会有女生喜欢奥斯曼,看到讨论是讲奥斯曼后宫美女和异域风情。回应一下,其实据我所接触的一些喜欢奥斯曼历史女性,比起后宫美女,她们对奥斯曼君臣南通关系更感兴趣。我对奥斯曼历史的兴趣,一是因为对东地中海(及中东)历史文化的热爱,二是因为帕慕克,三是对互联网“主流”“精罗思潮”的叛逆。)

编辑于 2023-08-29 01:15・IP 属地广东查看全文>>

张清蕴 Mouna - 45 个点赞 👍

看到本问题下某些回答的评论区,多有强调“选择专业与喜欢专业没有必然联系”之类观点的,于是想就此说几句:

单就国内历史相关专业来看,硕士研究生以下(不论男女,含硕士研究生),其中的确会有一些(甚至不少)对历史确实无甚兴趣,抑或虽有一定兴趣,却又谈不上多喜欢的人。但到了博士研究生阶段,这种人就很少见了。觉得可以单凭功利取舍或者随波逐流就拿到博士学位的观点,真是小瞧现代历史研究与教育了。

另外,拿到博士学位了,干不干教职、研究职,许多时候决定性因素也根本不是个人意愿,而是萝卜坑的问题。例如李碧妍只能去做编辑(中西书局),又如赤坂恒明蹉跎二十年才拿到稳定教职(内蒙古大学)。

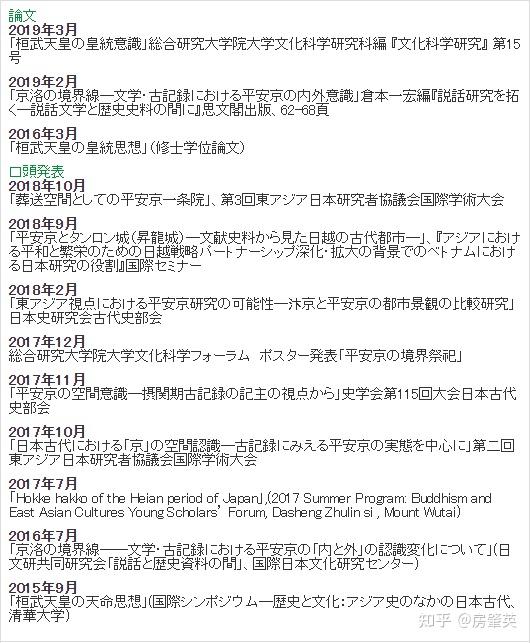

顺便贴一段某位曾经同我很亲近的女性,博士在读期间的成果——

——不喜欢历史的人,光看各个标题估计都会很厌烦,遑论去写了……

编辑于 2023-08-31 02:56・IP 属地北京查看全文>>

房肇英 - 15 个点赞 👍

知乎上有这么一个神人,时常混迹于各种历史以及足球话题。常态化的评论数超过点赞数,评论区如同类人现场,被何国师和一众野生虾米国师点名,对线经历之丰富就连石老师都得叫声姐的

发布于 2023-08-27 01:01・IP 属地美国查看全文>>

Aelius Censorius - 2 个点赞 👍

黄帅

北京海淀区中关村第一小学五年级学生

当时12岁的黄帅是未成年人,是没有资格参与政治活动的。事后不少人怀疑黄帅的日记以及写给报社的信,并不是她本人写的,而是她父母代替她写的。因此在粉碎“四人帮”后,黄帅作为未成年人并没有刑事责任,而黄帅的父亲受到了开除公职、开除党籍的处分。

1977年恢复高考之后,黄帅在1979年考上北京工业大学。当时学校对是不是录取黄帅有顾虑,事情反映到时任中宣部领导那里,中宣部领导发话说:“小孩子犯错误,能让她自己负责吗?”于是北京工业大学录取了黄帅。

1984年黄帅毕业后,分配到北京计算机研究所工作。1986年黄帅赴日本留学,1998年黄帅回国,在北京工业大学出版社工作。

张玉勤,

河南省唐河县马振扶公社中学初中二年级女学生

1973年7月10日,张玉勤在期末考试英语考卷背面,写了一个顺口溜:“我是中国人,何必学外文。不会ABC,也当接班人。接好革命班,埋葬帝修反。”第二天校长罗天奇批评张玉勤说:“你这个妮儿,考不好算了,还写顺口溜顶撞老师。老师让你写检查,你也不写。如果没有外文这个工具,怎能让毛泽东思想传播到全世界?”校长又在会上批评了张玉勤,要求各班对此事进行批判。

7月14日,在附近水库里发现了张玉勤的尸体,系自杀身亡。

事后,校长罗天奇和班主任杨天成被开除公职,张玉勤被追认为“革命小将”,并给她立了碑,碑文是“胸怀朝阳战恶浪,敢把青春献给党”。

1977年张玉勤自杀事件被平反,撤销对罗天奇、杨天成的处分,恢复他们的职务和原工资待遇

发布于 2024-04-14 11:26・IP 属地河北查看全文>>

一代完人洪承畴 - 0 个点赞 👍

女生不要轻易说自己喜欢历史,在这个圈子里,女生比较吃亏。

这个圈子里有那么一种人,他们引野史为正史,无视历史背景,不但只挑自己想信的那些信,对不喜欢的东西视而不见,还会无脑攻击那些和他们观点相左的人,偏偏他们还自诩为“有据”,呵……

编辑于 2023-09-10 22:12・IP 属地山东查看全文>>

凌霜