男子自掏腰包请民营剧团给村里乡亲唱戏,说「钱没有精神食粮重要」,戏曲对于乡村老人来说意味着什么?

- 613 个点赞 👍

我是个河南农村的孩子,也是在《梨园春》节目工作了十来年的导演。

看到这个问题,我有太多想说的。这次借咱们河南卫视的知乎号,分享几个《梨园春》观众的小故事。

今年我们节目下乡,被乡亲们围了个水泄不通。其实每一年都是这样,有老百姓为了看我们,专程跑了几十里地;有的百姓看不到节目,就爬到树上去看;还有位老先生,他是我们一位名家的粉丝,从来没见过这位老师,他骑三轮车骑了几十里地,还带了些茶叶蛋,说不能空着手来。

你问,戏曲对于乡村老人来说意味着什么?几年前,我收到了一个读者来信,是一位外孙写的:

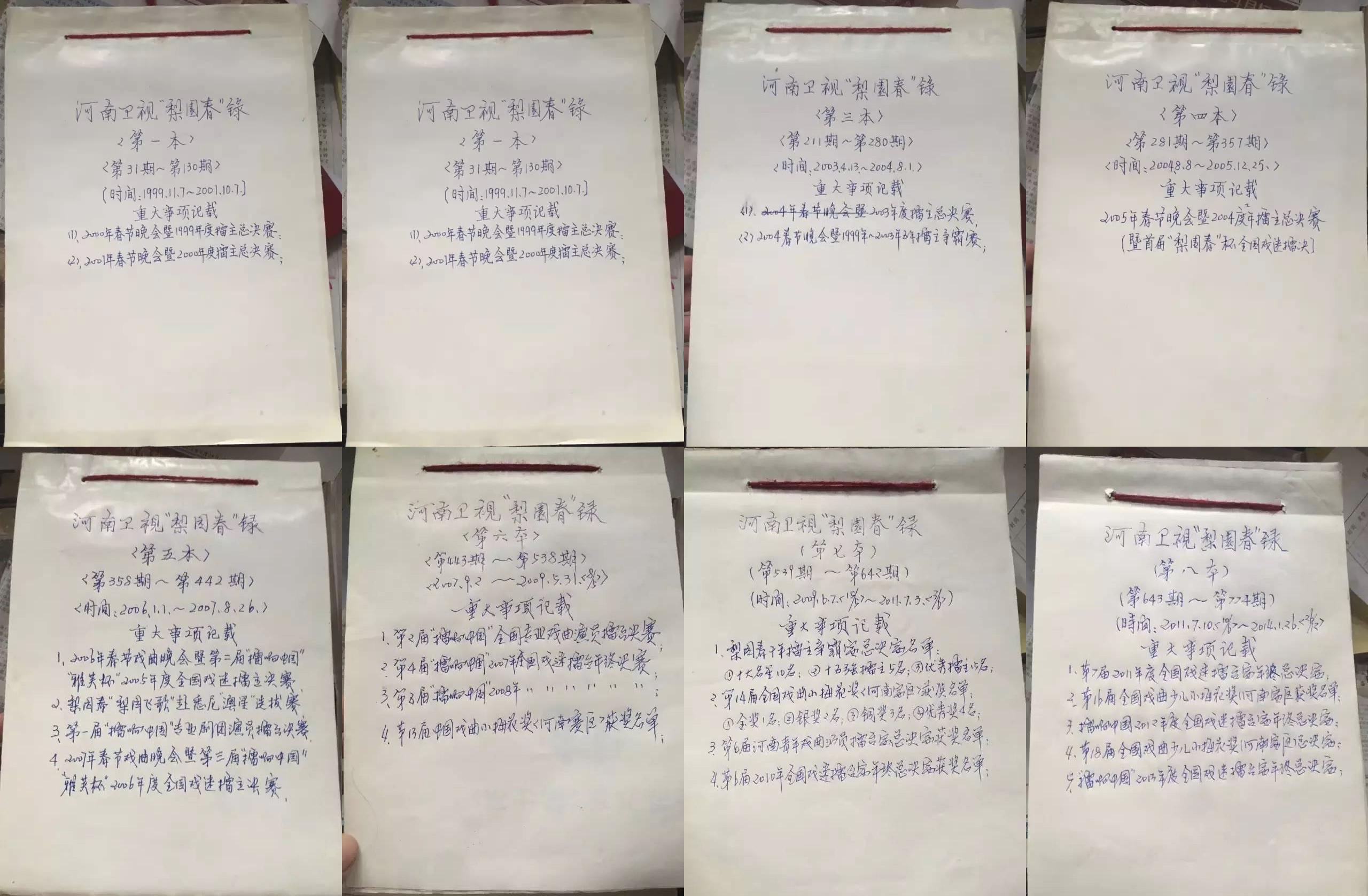

(我的姥爷)他是河南卫视《梨园春》的老戏迷,从1999年梨园春节目播出后每周都等在电视前等待节目开始,就像是我小时候每天对动画片的期待一样。他还专门准备了一个小本,记录每一期节目,选手资料、最终得分排名、比赛进展、导师点评,这就是传说中的铁杆粉丝吧。从99年15年,整整16年,一共9个厚厚的本子,记录了他满满的回忆。

16年初由于身体原因,他再不能像以前一样期期不落地看了,为了让老人开心,给他买了个带存查看全文>>

河南卫视 - 615 个点赞 👍

我是个河南农村的孩子,也是在《梨园春》节目工作了十来年的导演。

看到这个问题,我有太多想说的。这次借咱们河南卫视的知乎号,分享几个《梨园春》观众的小故事。

今年我们节目下乡,被乡亲们围了个水泄不通。其实每一年都是这样,有老百姓为了看我们,专程跑了几十里地;有的百姓看不到节目,就爬到树上去看;还有位老先生,他是我们一位名家的粉丝,从来没见过这位老师,他骑三轮车骑了几十里地,还带了些茶叶蛋,说不能空着手来。

你问,戏曲对于乡村老人来说意味着什么?几年前,我收到了一个读者来信,是一位外孙写的:

(我的姥爷)他是河南卫视《梨园春》的老戏迷,从1999年梨园春节目播出后每周都等在电视前等待节目开始,就像是我小时候每天对动画片的期待一样。他还专门准备了一个小本,记录每一期节目,选手资料、最终得分排名、比赛进展、导师点评,这就是传说中的铁杆粉丝吧。从99年15年,整整16年,一共9个厚厚的本子,记录了他满满的回忆。

16年初由于身体原因,他再不能像以前一样期期不落地看了,为了让老人开心,给他买了个带存储功能的MP3,把戏拷到里面给他放在床边,每天早起他都会打开听一会。

收拾遗物的时候,看到了这9本厚厚的记录,我说,给姥爷烧走吧让姥爷在另一个世界继续看戏,被妈妈阻止了,也许每一次看到这些本子,妈妈都能想起姥爷在电视前一边看戏一边专心做记录的背影吧。姥爷的坚持和认真让我感动,愿天堂里也有《梨园春》。

感谢《梨园春》,给了姥爷晚年很多的快乐,这对我们晚辈心里也是一种宽慰。直到收到这封来信,我们才知道了老张的故事。

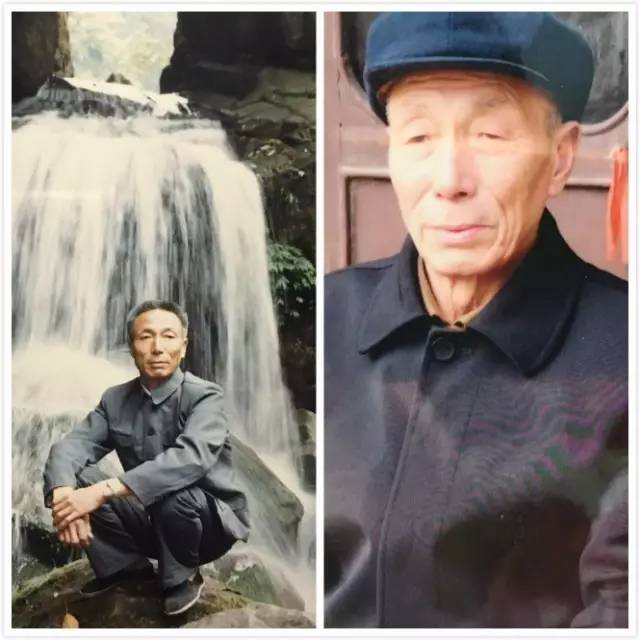

老人叫张艳春,是河南武陟县人,是老一代的大学生,早年间曾经做过一段高中教师,退休前在县里化肥厂的宣教科工作,村民们说“老张是个文化人”。《梨园春》于1999年改版,推出戏迷擂台赛,是中国最早的平民选秀,从那时开始,因为这个节目,许多平凡人多了一个改变人生命运的机会。也是从那个时候开始,老张的生活发生了改变,每周的《梨园春》节目成了他一周最大的事。看《梨园春》也成了他最高兴的事儿,对这一方荧屏的守候,一守就是17年,从1999年到2016年,每周日的节目期期不落,已经成了他生活的一部分。

老张不仅自己看,还带着家人一块看,家人也都成了戏迷,老人的名字里也有一个“春”字,或许这就是缘分吧。以前农村有时候会停电,老张最怕的就是周日晚上停电,因为一停电,就没有办法看《梨园春》了,有时候偏偏遇上周日晚上停电,老张就在电视机前死守着,哪怕能看一分钟,也是享受。后来条件好了,儿女们给老人家买了电脑,装了宽带,七八十岁的老张为了能看《梨园春》又学会了上网,终于不会再错过节目,特别高兴。

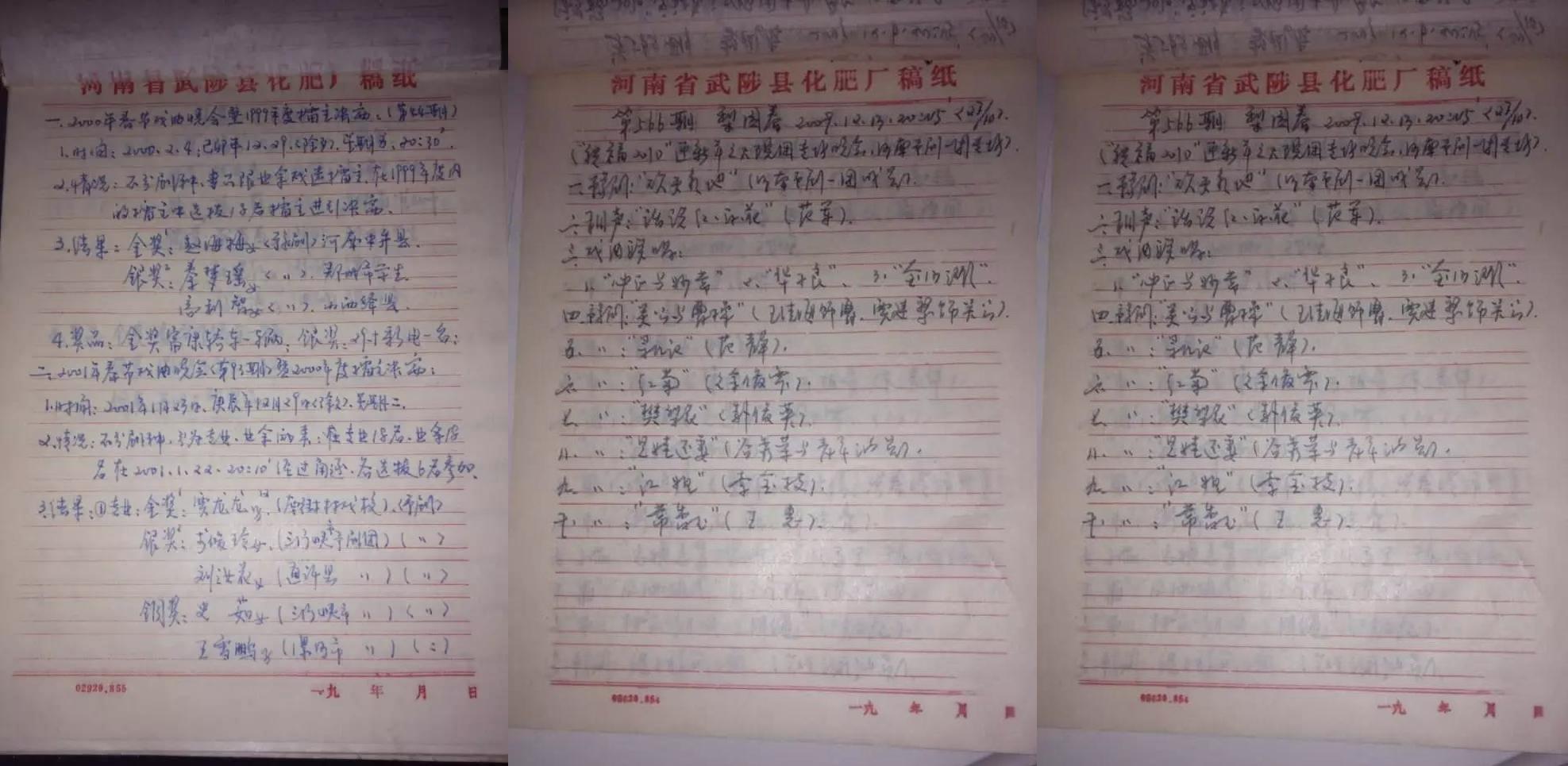

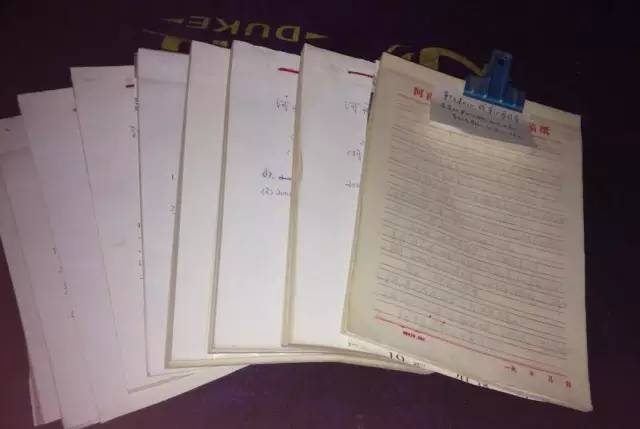

《梨园春》有很多的忠实观众,很多观众也是许多年追随着我们的节目,但老张跟他们有个很大的不同,他不仅看,还做记录,他专门准备了一个小本,记录每一期节目,选手的资料、选手的唱段,最终的得分排名、比赛进展、导师点评,都记录的特别详细。他怕匆匆忙忙记录不详细,不规整,都是看节目时记录在草稿纸上,节目结束后再连夜整理好誊写到本子上。后来眼睛花了,看不清楚了,他就搬个小凳子,坐在电视机前,生怕错过每一个精彩的瞬间。

从1999年到2015年,整整16年,一共9个厚厚的本子,记录了他满满的回忆。

2016年初由于身体原因,他再不能像以前一样期期不落地看了,为了让老人开心,孩子们给他买了个带存储功能的MP3,把戏拷到里面给他放在床边,每天早起他都会打开听一会儿,一有机会,还是要看看《梨园春》。

老张是个老党员,有50年的党龄,他还是个热心肠,退休后发挥余热,担任村里的民事调解工作,农村的民事纠纷千头万绪,老张总能够梳理出来头绪,为村民们化解了好多纠纷。

同时,他还时刻不忘宣传《梨园春》,宣传戏曲,他常说“多听听戏,少生些气”,邻居们都说,你记了那么多年,应该跟《梨园春》联系一下,让他们也知道知道。老张说“咱记是因为咱自己喜欢,自己开心,不图啥”,《梨园春》并不知道还有这样一位观众,老张也从来没有到过《梨园春》的录制现场。2016年的7月3日,又是一个周末,又是《梨园春》播出的日子,老张并没有看到那天晚上的节目,7月3日上午的8:30,老张平静安详地走了,离开了这个世界,享年78岁。家人在收拾遗物的时候,看到了这9本厚厚的记录,原本家人打算给老张烧掉,让他在另外一个世界也能够继续看戏、继续记录,女儿不舍,想留作纪念,每当看到这些本子,都能想起老人在电视前一边看戏一边专心做记录的背影。

后来,我们邀请老人的一家人,带着老爷子的遗像,来现场看了他最喜欢的《梨园春》。

安徽有一位老人,也是不知道从哪儿找到了我的电话,说自己特别想来现场,但瘫痪了,来不了。

有一次我们做一台大晚会,国内戏曲的名家到了二三十个,我们买了扇面,请所有的名家签了名,给他快递了过去。

他女儿专门给我打了电话,说从来没有见过她父亲那么高兴过。

甘肃天水也有位这样的戏迷,在养老院住。我们去兰州做节目,老人专程从天水跑到兰州,非给我们塞了一箱苹果,说是他们天水的特产。

当时老爷子已经80多了,特别想来郑州看一场《梨园春》的现场,但是实在是年龄太大,他的家人不允许他坐飞机。

我们就给他邮寄了《梨园春》的雨伞,水杯,光盘纪念品,逢年过节给他打打电话,对他来说是个精神支撑。

他跟我们说,他喝水从来不换杯子,因为这是《梨园春》的杯子。

再后来,电话就打不通了。

快三十年了,难以计数的人生与《梨园春》三个字产生了交集,我们更见证了许多人在这个舞台上的蜕变。

其实不止老年人,快三十年的时间里,我们记录了许多青年朋友、小朋友与戏曲的故事,他们中的相当一部分,逐渐走上了专业戏曲道路,而更多的孩子因为从小唱戏打擂的经历,小小的心田早早就播种上了传统文化的种子。

我们听说,题主 @庄胜春 片子的主人公,就是从咱们《梨园春》走出去的小擂主,如今她已经成了一个民营院团的团长,受到了许许多多老百姓的喜爱。

我们记得一对母女,妈妈在怀孕5个月的时候到梨园春打擂,还当上了擂主。

等到女儿一出生,妈妈就给她起了一个特别的名字,因为姓李,所以就叫李园春。

当母女俩再次来到《梨园春》的舞台,不满两岁的小李园春就已经能咿咿呀呀地唱几句《花木兰》了——那一刻,我们仿佛看到了梨园的春天。

《牡丹亭》中有句唱词:不到园林,怎知春色如许?

节目做了快三十年,我们仍然在努力引导观众打开戏曲这扇门,让大家走进中国的梨园,感受传统文化的魅力。我们做过很多努力和尝试,让年轻人粉墨登场和名家同台唱大戏,通过竞赛对抗,沉浸体验,交互参与,激发年轻人对戏曲的兴趣。

三十年里,我们无时不刻感受着老百姓对戏曲、对《梨园春》的爱,这也是如今我们依然坚守、创新的动力。

写到这儿,突然想起一个小故事。

我们河南曲剧的一位艺术家海连池,他儿子给我讲过一个故事,老爷子晚年癌症,去北京住院,那时候系统还不完善,得人工排队。

戏迷大喊“是海老师来看病”,让所有的人给老爷子让了一条路出来,他拉着老爷子排第一个。海老师不愿意,但病友们不同意。

海老师说:“咱就会唱几句戏,咋值得人家给咱让一条路出来嘞。”

愿我们不负观众,不负百姓,不负戏曲。编辑于 2023-07-28 15:50・IP 属地河南查看全文>>

河南卫视 - 85 个点赞 👍

河南人,是中国标准的“游牧民族”,足迹遍布全国各地。

但是骨子里却是非常恋家的人。

河南人的标志就是口头语:中;咦。

河南的戏曲,也随着河南人的足迹,遍布了全国各地。

如果说各种剧目都需要文化部的扶持,那么,河南的豫剧,是唯一可以养活自己的团队。

你可以忽略河南人的饮食,但是你不能忽略他们的精神丰富。

豫剧,经历了历史的发展,从古装戏《穆桂英挂帅》到如今的现代戏《白衣执甲》,你会看到豫剧的与时俱进,改革创新,顺应潮流。

同时,豫剧更像河南人集体写下的一本日记。

这本日记,记载了千百年来为了历史和美好今天奋斗的烈士们

也记载了热血青年下乡支援国家建设的《朝阳沟》

“亲家母,你坐下,咱们说说心里话”

更有反应了改革开放农村新风尚的《倒霉大叔的婚事》

如今,这个剧情,用在了豫西结婚前夕闹公婆的必备节目,我清楚的记得,当初大姨和大姨夫在司仪的主持下,还原了一部分剧情,我记得最清的台词是:

“你去过郑州冇”

“这是熊猫糖,你尝尝。”

我如今还对熊猫糖念念不忙。

河南人对于豫剧,对于戏曲,充满了感情,因为这事一代又一代的故事,从七仙女到花木兰,从穆桂英到朝阳沟,河南的豫剧,你仔细看一看,品一品,就能找到我们发展的规律。

也能找到我们生活的痕迹。

尤其是春晚的唐宫夜宴,更是让大家认识到了河南的文化,丰厚醇香,回味无穷,不管是禅宗,达摩,还是洛神,其实离不开的,是人民对美好生活的向往和祝福。

而真正能够触动人心的,是河南卫视的戏剧《白衣执甲》:

(没有视频原版,不知道哪位大神可以帮忙)

把戏曲和时事链接,一边是医护人员,一边是豫剧大家,不仅没有违和,反而中间穿插的细节让人动容。

豫剧,主打的,就是真诚。

它展示的,是河南的历史,也是河南人在面对任何艰难困苦时不甘示弱的面貌,也是河南人淳朴的侠肝义胆。

你有难,我随时在,我随时可以为你伸出双手,甚至献出生命。

豫剧展现的,就是河南人在历史长河上的不朽,坚韧。

也能展现我河南的骄傲。

《卷席筒》最知名的《小仓娃我离了登封小县》,让你知道河南多好玩儿

《朝阳沟》又告诉你,我们顺应时代,热血奋斗。

《白衣执甲》则展示了河南人的侠义和助人为乐。

武汉爆发疫情以后,河南第一时间伸出援手,不管是医护人员,医疗资源,还是救护车,甚至到居民用菜,河南像个憨厚的乡下大哥,总是担心你不够吃,一个劲给你塞。

不管你有没有回报,我都要让你度过难过,最淳朴的一句话:谁都可难呀。

你可以嘲笑河南人土,因为他们见面第一件事就是问你:吃饭了吗

但是你不能忽略的,是温饱过后的河南人,正在以饱满的精神和状态,每天都在更新自己的曲目库,也在更新自己的历史。

相信除了《白衣执甲》,我们还会有更好的豫剧呈现给大家,欢迎大家来到老家河南,听听乡音,回味一下浓厚的华夏历史。

编辑于 2023-07-28 07:29・IP 属地河南查看全文>>

四月 - 42 个点赞 👍

小时候曾骑7、8公里自行车,到邻镇的村里看一场乡村戏,来回路上接近二个小时。

在很多专家眼里,如今的戏曲像极了濒危珍稀物种,观众基础差,吸金能力低,几乎进入非遗传承序列。

确实,哪怕在十几二十年前,戏曲都如明日黄花,印象中除了春晚保留节目的戏曲联唱,还有古色古香的旅游景点拿来揽客,少有用武之地,难免寥落荒疏。不过回忆小时候看过的乡村戏,现场是满满当当、气氛热烈,我这个平时对戏没有特别感觉的人,也从中收获了一些热闹和快意,成为一项至今难忘的生活记忆。

想来,如今剧团下乡的火爆,可能与广大乡村人民群众的精神生活相对匮乏有关,加之开放式演出空间,不收门票,和之前的村映电影类似,戏曲就成了彼时彼地倍受欢迎的一项艺术形式。

其实现在的很多老年人,都配了智能手机,平时也刷视频,有的人甚至到了无法自拔的程度,而一门小众的艺术形式,依然受老年人的欢迎,是一件出人意料的事,究其原因,个人感觉智能手机虽然填补了老年人的个体生活,但戏曲线下观看的体验感,充满仪式感的互动参与性,填补了人们群体活动、公共生活的空白,这是它不可忽视的意义。

中国乡村属于熟人社会,很多老百姓间既有宗族血缘联系,又有长期劳动协作形成了群体生活习惯。遥想当年,农村生产生活条件不足,很多事情少不了集体协作,红白喜事、兴修水利、义务劳动,都是人多力量大,甚至从上世纪的50年代中期,到80年代初的农村公社经济,每天都要聚集上工的,这样的生活生活经历,影响了一两代乡村人的生活和思维习惯。

如今随着改革开放、科技发展,联产承包,这种集体协作式的劳动场景越来越少,人们纷纷外出打工投身城市,造成乡村的空心化,邻里之间的交际也少了许多,老年人对集体生活的回忆也就越来越少,而地方戏下乡,除了精神的熏陶之外,表现出的社交属性,能满足很多人集体生活的想象和回忆,让他们有更多的文化归属感。

戏曲下乡、电影下乡,是当下乡村生活中,少有的集体活动场景,能把乡村里的许多人聚在一起,他们看完熟悉的地方剧后,就有了共同的交流话题,这种交往的方式,为他们千篇一律的生活注入了外在的活力。

哪怕很多年后,他们也会记得这些事情带给他们的参与感,甚至是其中某些微不足道的细节。因为这种短暂的新奇,是特别容易催生人们的超强记忆的。

我也隐约记得二十年前的戏台上,那位老年的黑衣演员,以及那段唯一听懂了的有趣念白。

“到吃饭时间了,后妈给我弟弟盛了一小碗,给我盛了满满一大碗。”

“这不挺好的吗?”

“什么啊,我的是一大碗汤。”

“喝了一碗,我还是饿呀,她又给我盛了一碗。”

“这回该有面了吧!”

“还是碗汤!”

台下的观众笑成了一片。

编辑于 2023-08-02 11:20・IP 属地山东查看全文>>

一种艺见 - 6 个点赞 👍

首先得感谢这位男士,现在对大多数人来说,吃住行已经不是问题,都说饱暖思淫欲,饱暖之后的精神食粮的确是很重要的,特别是村里的老人家,在家里的娱乐项目多是看个电视,找邻居凑堆拉个瓜,如果能有一个剧团进来,丰富一下生活是很不错的,到村头看个戏,看的是味道,享受的是生活,得到的是小时候欲望的满足。

编辑于 2023-08-04 09:32・IP 属地山东

编辑于 2023-08-04 09:32・IP 属地山东查看全文>>

自由翱翔 - 1 个点赞 👍

男子自掏腰包请民营剧团给村里乡亲唱戏,说「钱没有精神食粮重要」,戏曲对于乡村老人来说意味着什么?

戏曲对于乡村老人来说意味着意味着精神粮食,意味着意味着儿时记忆,意味着意味着人生乐趣,也意味着意味着酸甜苦辣咸,同时戏曲也承载着乡村老人的精神寄托,承载着乡村老人的真善美。

戏曲要想覆盖这么广袤乡村的日常,不是并不容易,而是应该有规划地普及、指导、培训,组建乡村业余剧社,分散曲目,提供配套支持,带动乡村老人自娱自乐,既心情舒畅,又可以活动身体。

河南日报也曾报道,2023年3月2日,郏县张良故里张店村文化广场上,该村村支部书记、建材公司经理张晓峰个人出资邀请河南曲剧团为村民奉上十场传统戏曲。

“只是为丰富乡亲们精神文化生活尽一份绵薄之力”,张晓峰说。张晓峰是土生土长的张店人,平时情系家乡,热爱乡邻,热心公益事业。

现场热闹非凡,挤满了前来看戏的男女老少,来自周边各村及本村的数千名村民兴致勃勃地观看精彩戏曲,剧情的跌宕起伏,演员的精湛表演,赢得台下观众的阵阵掌声。

发布于 2023-07-28 09:53・IP 属地四川查看全文>>

八十五口 - 0 个点赞 👍

他有钱,他怎么说都是对的。

没钱的乡村老人,他们谁都不会集资看哪怕一场戏的,我想,他们会认为精神食粮并没有钱重要。

发布于 2023-08-02 08:47・IP 属地广西真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

金中口鸟