我是个河南农村的孩子,也是在《梨园春》节目工作了十来年的导演。

看到这个问题,我有太多想说的。这次借咱们河南卫视的知乎号,分享几个《梨园春》观众的小故事。

今年我们节目下乡,被乡亲们围了个水泄不通。其实每一年都是这样,有老百姓为了看我们,专程跑了几十里地;有的百姓看不到节目,就爬到树上去看;还有位老先生,他是我们一位名家的粉丝,从来没见过这位老师,他骑三轮车骑了几十里地,还带了些茶叶蛋,说不能空着手来。

你问,戏曲对于乡村老人来说意味着什么?

几年前,我收到了一个读者来信,是一位外孙写的:

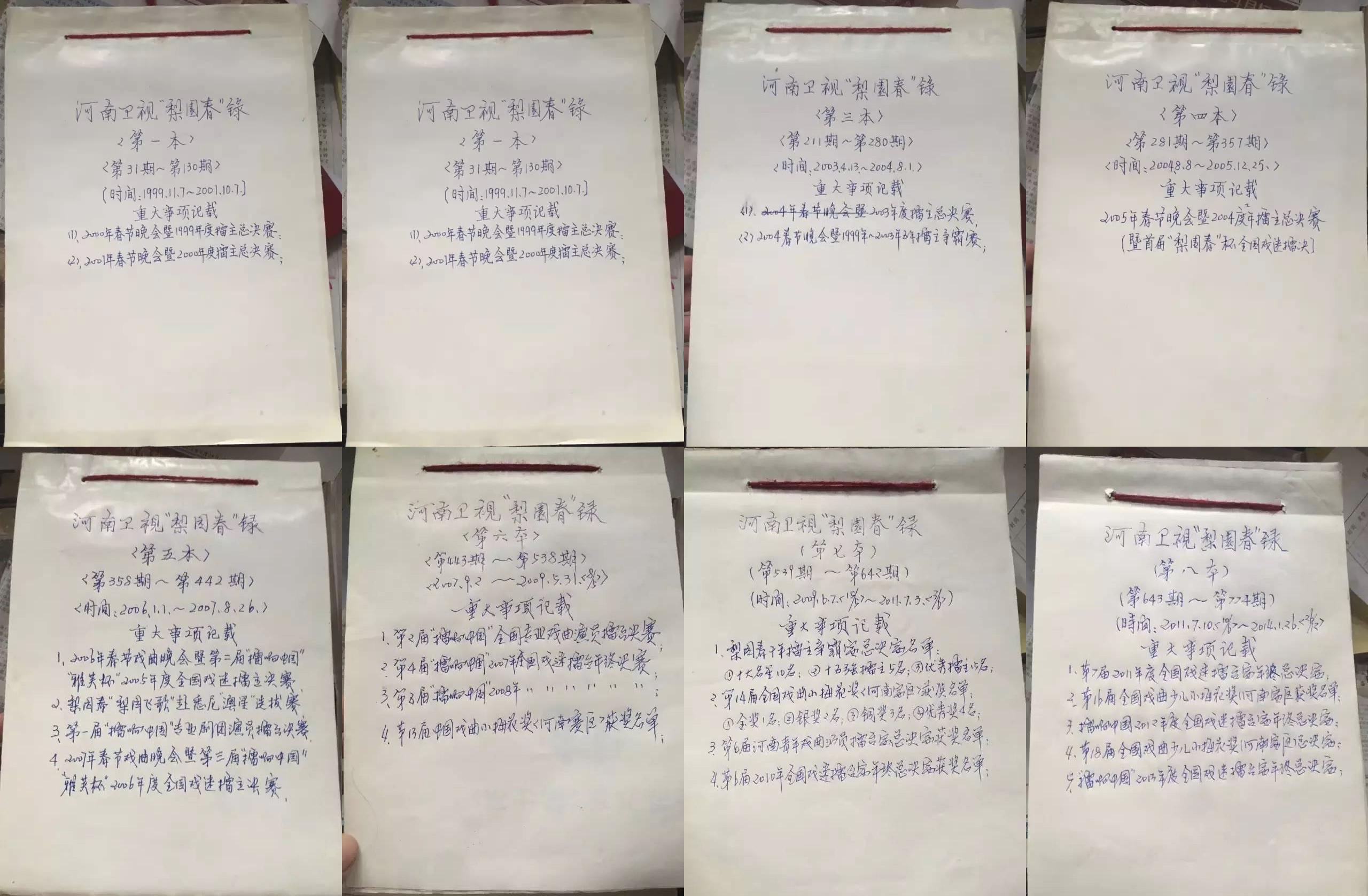

(我的姥爷)他是河南卫视《梨园春》的老戏迷,从1999年梨园春节目播出后每周都等在电视前等待节目开始,就像是我小时候每天对动画片的期待一样。他还专门准备了一个小本,记录每一期节目,选手资料、最终得分排名、比赛进展、导师点评,这就是传说中的铁杆粉丝吧。从99年15年,整整16年,一共9个厚厚的本子,记录了他满满的回忆。

16年初由于身体原因,他再不能像以前一样期期不落地看了,为了让老人开心,给他买了个带存储功能的MP3,把戏拷到里面给他放在床边,每天早起他都会打开听一会。

收拾遗物的时候,看到了这9本厚厚的记录,我说,给姥爷烧走吧让姥爷在另一个世界继续看戏,被妈妈阻止了,也许每一次看到这些本子,妈妈都能想起姥爷在电视前一边看戏一边专心做记录的背影吧。姥爷的坚持和认真让我感动,愿天堂里也有《梨园春》。

感谢《梨园春》,给了姥爷晚年很多的快乐,这对我们晚辈心里也是一种宽慰。

直到收到这封来信,我们才知道了老张的故事。

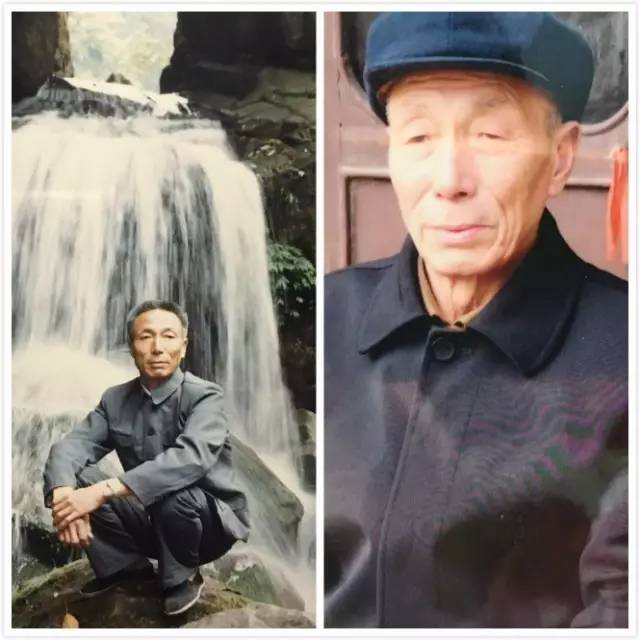

老人叫张艳春,是河南武陟县人,是老一代的大学生,早年间曾经做过一段高中教师,退休前在县里化肥厂的宣教科工作,村民们说“老张是个文化人”。

《梨园春》于1999年改版,推出戏迷擂台赛,是中国最早的平民选秀,从那时开始,因为这个节目,许多平凡人多了一个改变人生命运的机会。也是从那个时候开始,老张的生活发生了改变,每周的《梨园春》节目成了他一周最大的事。看《梨园春》也成了他最高兴的事儿,对这一方荧屏的守候,一守就是17年,从1999年到2016年,每周日的节目期期不落,已经成了他生活的一部分。

老张不仅自己看,还带着家人一块看,家人也都成了戏迷,老人的名字里也有一个“春”字,或许这就是缘分吧。

以前农村有时候会停电,老张最怕的就是周日晚上停电,因为一停电,就没有办法看《梨园春》了,有时候偏偏遇上周日晚上停电,老张就在电视机前死守着,哪怕能看一分钟,也是享受。后来条件好了,儿女们给老人家买了电脑,装了宽带,七八十岁的老张为了能看《梨园春》又学会了上网,终于不会再错过节目,特别高兴。

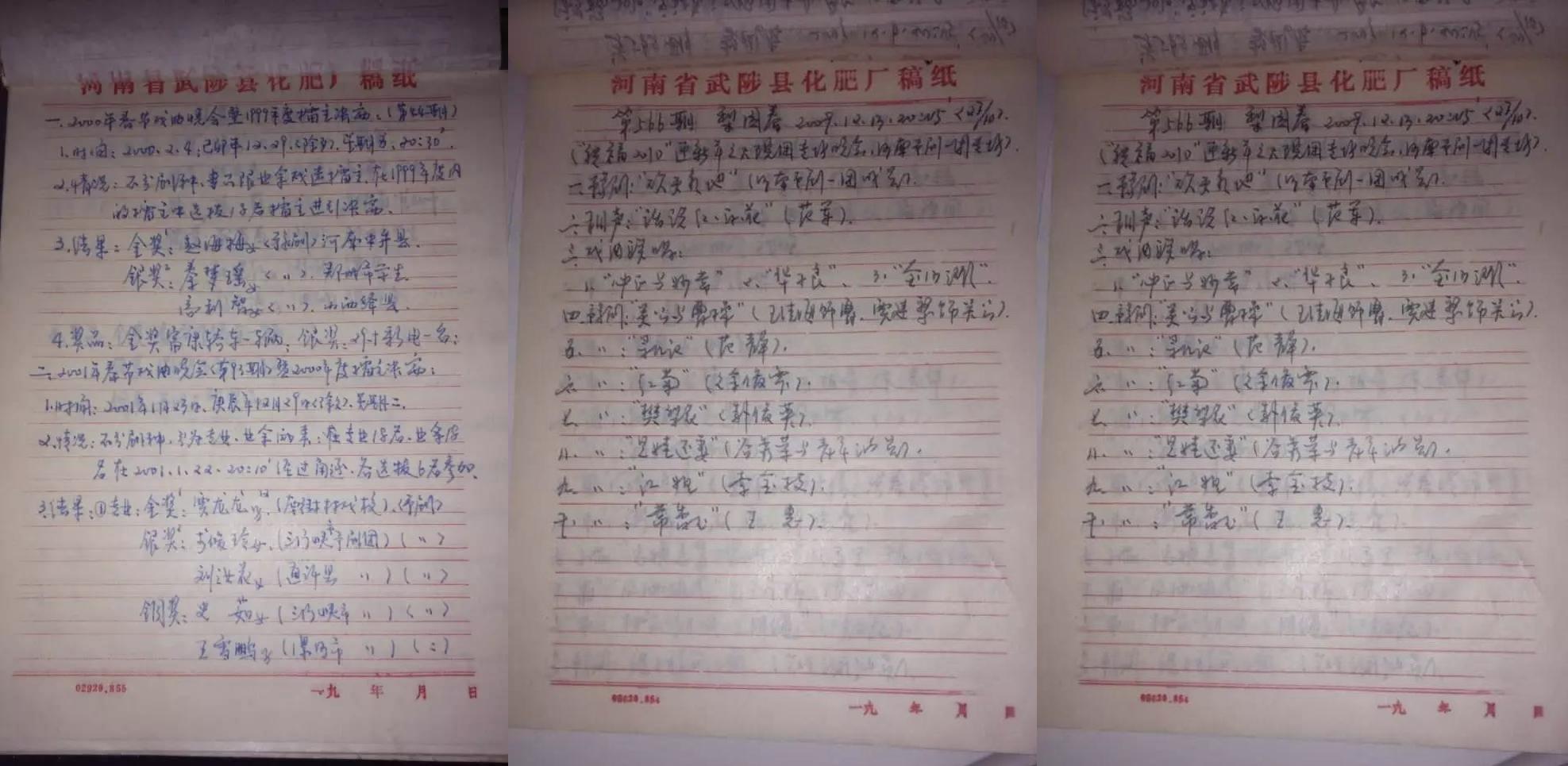

《梨园春》有很多的忠实观众,很多观众也是许多年追随着我们的节目,但老张跟他们有个很大的不同,他不仅看,还做记录,他专门准备了一个小本,记录每一期节目,选手的资料、选手的唱段,最终的得分排名、比赛进展、导师点评,都记录的特别详细。

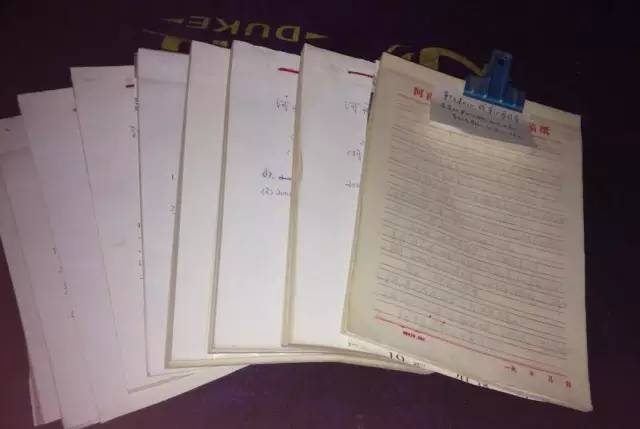

他怕匆匆忙忙记录不详细,不规整,都是看节目时记录在草稿纸上,节目结束后再连夜整理好誊写到本子上。后来眼睛花了,看不清楚了,他就搬个小凳子,坐在电视机前,生怕错过每一个精彩的瞬间。

从1999年到2015年,整整16年,一共9个厚厚的本子,记录了他满满的回忆。

2016年初由于身体原因,他再不能像以前一样期期不落地看了,为了让老人开心,孩子们给他买了个带存储功能的MP3,把戏拷到里面给他放在床边,每天早起他都会打开听一会儿,一有机会,还是要看看《梨园春》。

老张是个老党员,有50年的党龄,他还是个热心肠,退休后发挥余热,担任村里的民事调解工作,农村的民事纠纷千头万绪,老张总能够梳理出来头绪,为村民们化解了好多纠纷。

同时,他还时刻不忘宣传《梨园春》,宣传戏曲,他常说“多听听戏,少生些气”,邻居们都说,你记了那么多年,应该跟《梨园春》联系一下,让他们也知道知道。老张说“咱记是因为咱自己喜欢,自己开心,不图啥”,《梨园春》并不知道还有这样一位观众,老张也从来没有到过《梨园春》的录制现场。

2016年的7月3日,又是一个周末,又是《梨园春》播出的日子,老张并没有看到那天晚上的节目,7月3日上午的8:30,老张平静安详地走了,离开了这个世界,享年78岁。家人在收拾遗物的时候,看到了这9本厚厚的记录,原本家人打算给老张烧掉,让他在另外一个世界也能够继续看戏、继续记录,女儿不舍,想留作纪念,每当看到这些本子,都能想起老人在电视前一边看戏一边专心做记录的背影。

后来,我们邀请老人的一家人,带着老爷子的遗像,来现场看了他最喜欢的《梨园春》。

安徽有一位老人,也是不知道从哪儿找到了我的电话,说自己特别想来现场,但瘫痪了,来不了。

有一次我们做一台大晚会,国内戏曲的名家到了二三十个,我们买了扇面,请所有的名家签了名,给他快递了过去。

他女儿专门给我打了电话,说从来没有见过她父亲那么高兴过。

甘肃天水也有位这样的戏迷,在养老院住。我们去兰州做节目,老人专程从天水跑到兰州,非给我们塞了一箱苹果,说是他们天水的特产。

当时老爷子已经80多了,特别想来郑州看一场《梨园春》的现场,但是实在是年龄太大,他的家人不允许他坐飞机。

我们就给他邮寄了《梨园春》的雨伞,水杯,光盘纪念品,逢年过节给他打打电话,对他来说是个精神支撑。

他跟我们说,他喝水从来不换杯子,因为这是《梨园春》的杯子。

再后来,电话就打不通了。

快三十年了,难以计数的人生与《梨园春》三个字产生了交集,我们更见证了许多人在这个舞台上的蜕变。

其实不止老年人,快三十年的时间里,我们记录了许多青年朋友、小朋友与戏曲的故事,他们中的相当一部分,逐渐走上了专业戏曲道路,而更多的孩子因为从小唱戏打擂的经历,小小的心田早早就播种上了传统文化的种子。

我们听说,题主 @庄胜春 片子的主人公,就是从咱们《梨园春》走出去的小擂主,如今她已经成了一个民营院团的团长,受到了许许多多老百姓的喜爱。

我们记得一对母女,妈妈在怀孕5个月的时候到梨园春打擂,还当上了擂主。

等到女儿一出生,妈妈就给她起了一个特别的名字,因为姓李,所以就叫李园春。

当母女俩再次来到《梨园春》的舞台,不满两岁的小李园春就已经能咿咿呀呀地唱几句《花木兰》了——那一刻,我们仿佛看到了梨园的春天。

《牡丹亭》中有句唱词:不到园林,怎知春色如许?

节目做了快三十年,我们仍然在努力引导观众打开戏曲这扇门,让大家走进中国的梨园,感受传统文化的魅力。我们做过很多努力和尝试,让年轻人粉墨登场和名家同台唱大戏,通过竞赛对抗,沉浸体验,交互参与,激发年轻人对戏曲的兴趣。

三十年里,我们无时不刻感受着老百姓对戏曲、对《梨园春》的爱,这也是如今我们依然坚守、创新的动力。

写到这儿,突然想起一个小故事。

我们河南曲剧的一位艺术家海连池,他儿子给我讲过一个故事,老爷子晚年癌症,去北京住院,那时候系统还不完善,得人工排队。

戏迷大喊“是海老师来看病”,让所有的人给老爷子让了一条路出来,他拉着老爷子排第一个。海老师不愿意,但病友们不同意。

海老师说:“咱就会唱几句戏,咋值得人家给咱让一条路出来嘞。”

愿我们不负观众,不负百姓,不负戏曲。