SpaceX的“猛禽发动机”凭什么迭代那么快?

第三代“猛禽发动机”都已经出来了,别人有超过他们的可能吗?

- 1528 个点赞 👍

查看全文>>

何表 - 1008 个点赞 👍

几十年来,成本加成合同让航空航天业对成本控制问题漠不关心。火箭上的一个阀门比汽车上用的类似阀门要贵30倍,所以马斯克不断要求他的团队多从航空航天领域以外的公司采购零部件。NASA在空间站中使用的门闩,一个就要1 500美元。SpaceX的一名工程师改造了浴室隔间门上使用的插销,做出了一种闭锁机构,成本只要30美元。一名工程师走到马斯克的办公室隔间,告诉他猎鹰9号有效载重舱的空气冷却系统要耗资300多万美元,他就扯着嗓子问旁边隔间的格温·肖特韦尔:家用的一套空调系统成本要多少钱?她回答说大约6 000美元。随后SpaceX团队就买了一些商用空调设备,改造了其中的泵,然后就把它用在了火箭顶部。

这是我从《埃隆·马斯克传》节选出来的。

这个人从不在乎什么规范,什么行业标准。就一条,实践出真知。在咱们这儿,各种自相矛盾的标准就能把人烦死,哪儿哪儿都是红线。

发布于 2024-03-15 15:06・IP 属地重庆查看全文>>

康康 - 729 个点赞 👍

查看全文>>

沉钧 - 724 个点赞 👍

查看全文>>

oh ocean - 662 个点赞 👍

查看全文>>

K城苟王ljc - 529 个点赞 👍

查看全文>>

海克斯手抓肉 - 512 个点赞 👍

小学的时候上微机课,微机室里铺的静电地板,学生们进去之前要洗手,穿鞋套,每一步操作都得等老师允许才可以。微机室神圣的一批。

再后来,有了网吧以后,微机室就没那么神圣了。

发布于 2023-12-04 19:08・IP 属地辽宁查看全文>>

米罗叔叔 - 474 个点赞 👍

每个行业都会想方设法挖深自己的行业护城河,哪怕靠忽悠外行。

航天这可以说是伪装得最好的。普通人一提到航天,想到的关键词就是“理想”、“崇高”、“一丝不苟”、“国家主导”、“顶尖人才”、“一发十亿”、“万无一失”,把一门并不神秘也完全谈不上没有发展空间的科学捧成了一座神像,甲方甚至不追求与投入相匹配的回报,完全在以声望为主要目的的贡品标准对待航天事业,因此多数时候追求的其实是稳定成功,在很长一段时间里发展进程非常缓慢,造成了外行眼里普遍的错觉:

航天是非商业化的,无法盈利的,技术突破更是可遇不可求

所以题主对马斯克和他公司画的大饼下意识地蔑视,难以接受事实。

感谢马斯克和他的公司,终于破除航天事业的神圣性,还这门科学被政客绑架了60年的本性。

编辑于 2023-11-29 19:59・IP 属地上海真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

Erika-Von - 451 个点赞 👍

查看全文>>

知乎用户kE9yhY - 429 个点赞 👍

因为spacex的最高领导懂技术,懂的程度达到了能分析员工的建议是否有效,甚至主动给出关键建议修正,资源分配效率自然就上去了。

如果领导不懂技术,员工给领导说他想实验一个idea需要花500万美元的材料费,此时领导就问:“你能保证成功么?怎么证明你的idea的价值?怎么证明你的投入产出比?能不能先用一个更稳妥的低成本方案试试?"。领导总是会怀疑员工的建议是用领导的职业生涯去承担风险(来为这个员工或者他所在的部门谋利益),员工会担心被领导认为自己是不务正业,那么自然资源的分配就会朝着领导能懂,领导最喜好的方向去集中了。于是再优秀的员工和idea都难以得到资源的滋润和激励了。

所以,如果一个行业的瓶颈就是技术,却都还不让懂技术的人去当领导,而是由掌握资源和分配的人(按惯例)去当领导,那么自然行业技术长期停滞不前也是很正常的了。 能够改变这一个点的前提,历史早已经叙述了无数多次,那就是改变资源的所有权管理,由完全承担风险和收益的资源的主人,而不是资源的管家来负责资源的分配。能够做到这一点的前提,那就是明确资源的主人是谁,不能含糊的说什么“集体所有”,“人民所有”。

附录:上面这种分析方法,我把它称为“2阶导数分析法”:即解决一个问题,首先分析解决这个问题的前提是什么,然后再分析这个前提能满足又需要什么前提。这类似于牛顿建模到速度、加速度就完了,一般问题看2层就足够深入了。

编辑于 2023-11-15 18:07・IP 属地新加坡真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

朱元 - 315 个点赞 👍

查看全文>>

混元霹雳手 - 229 个点赞 👍

查看全文>>

你别急要极端 - 141 个点赞 👍

查看全文>>

李德盛 - 135 个点赞 👍

查看全文>>

鸟枪换个炮 - 133 个点赞 👍

因为人家就是直白地做生意

而我们非要给一切事情赋予意义乃至主义

中国每一次航天有点小成绩,一定要开始升华,开始赞颂,开始谈精神,谈制度优越性巴拉巴拉。(这里扯个题外话,现在中国舆论场里,天天嘲讽日本老是营销各种“XX仙人”,不会以为中国干这事儿干的少了吧?)

那反过来就很好推了啊,哦,成功了,是因为上面这些做得好。

失败了呢?敢反推说上面这些有缺点吗?

不敢,因为我们要自信,要提升民族自豪感,你谈缺点还怎么提升?必须一直赢

所以我们搞航天

只要没有“可以预期的极大概率的成功”,就不敢搞呗。

从马斯克进入到新闻主流关注场开始,到现在,他炸了多少火箭了?

同样的失败,哪怕减少一半,中国的舆论场敢去承担吗?不敢!所以层层把关的领导也不敢!

但是也别说这种舆论氛围全怪民众

那民众不也是听你们上层宣传机构的?不是你上层宣传天天渲染,也不会这样!

只能说是双向奔赴了,全国14亿人总保守了可以说

编辑于 2023-12-15 16:48・IP 属地四川查看全文>>

lll LLL - 122 个点赞 👍

舍得花钱炸

马斯克人品怎么样另说,但SpaceX迭代快最大的原因就是他舍得炸啊……

你理论计算+计算机模拟再久,也没实际炸一次来的收货多

而且大家都是在家算半年,确保万无一失再射,就他极限压榨,然后炸了优化,炸了优化,炸了再优化

那最终成果可不就是天差地别

你算个完美不炸的火箭,然后再做任何优化都提心吊胆,因为之前没炸你优化炸了是你的锅

但SpaceX则反着来,半成品上去看看,行,这边能凑合用,那边炸了优化那边,你改起来天马行空啥想法随便上没压力

反正炸了是本来就不行,没炸你功德无量

发布于 2023-11-21 11:09・IP 属地天津查看全文>>

在飞的疯 - 120 个点赞 👍

查看全文>>

Will - 110 个点赞 👍

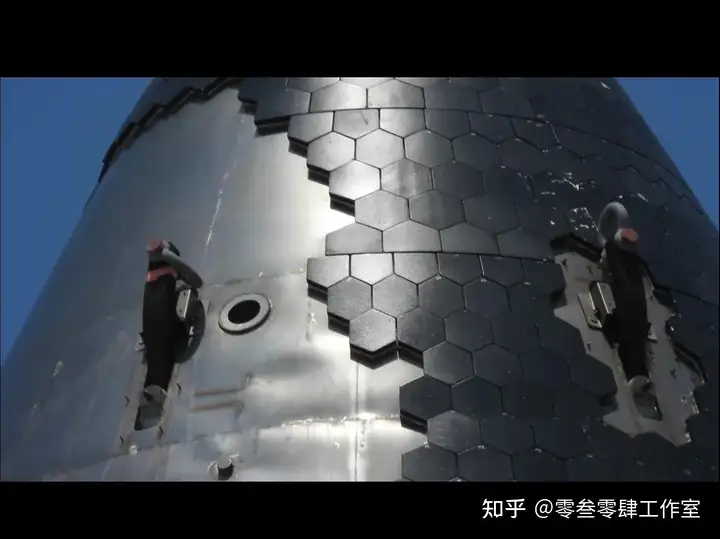

你看看这粗糙的不锈钢外壳,在国内航天科技,能过质量部的关不?

不得集中学习一下相关标准,比如QJ 3183 航天产品质量问题归零实施指南和QJ 1714B-2011 航天产品设计文件管理制度

发布于 2024-03-21 11:29・IP 属地北京查看全文>>

零叁零肆工作室 - 97 个点赞 👍

看了很多答案,似乎都搞错了一个基本问题:太平洋两岸研究火箭技术的最终目的其实是根本不一样的!

马斯克那边的目的大家都明白,核心在于最终实现商业太空运载,远景是建立火星殖民。他毕竟是个外人,他搞啥目的咱也不便评论。

咱们这边嘛,核心目的不好明说,不过可以参考一下隔壁的朝鲜,他们的火箭技术也在持续突破。朝鲜研发火箭的核心目的非常明确,就是怎么才能把主体思想准确送达白宫。同理,谁说我们的火箭技术迭代的不快?火箭军第一个站出来表示反对!

至于远景目标,各位忘了前三年的操作了吗?为了全体国民的健康考虑,是以小区为单位做封闭管理的,为的还不就是怕您得病?!殖民火星这事儿可不是感冒发烧这种小病小灾,为了您的健康长寿,怎么可能让你脱离地球引力呢?我们可是最负责任的政府不是么?!

发布于 2023-11-21 08:40・IP 属地广东查看全文>>

陆半千 - 77 个点赞 👍

spaceX以及openai的成功,标志着天朝永远无法超越老美。

改开后,在一些行业里允许民营企业参与。

经过几十年的发展,终于长出几个企业,大疆,海康,华为。

事实上中国真正拿的出手的科技企业全是民企。

但这两年的方向就是,将这些企业重新收归权力之下。

华为就是最明显的例子。你现在真的很难说华为是个单纯的民企了。

5G弄成什么样子大家心知肚明,如果继续这么搞下去,传统的基站业务又能维持多久。

发布于 2024-02-21 16:55・IP 属地陕西查看全文>>

嘿嘿 - 50 个点赞 👍

本来就是个简单的商业产品,耐不住有些火箭仙人要把它做成奢侈品。什么无尘环境专家手敲螺丝偏了零点几毫米都不行,人家直接工厂大爷大妈车间嗯敲,这效率不是一目了然了

发布于 2023-11-15 08:49・IP 属地福建查看全文>>

Jettengu - 38 个点赞 👍

你们这群人啊,还是老毛病,什么都能想明白,什么都不去了解。

还追不上……

所以你了解过近三年中国的民用航天的发展么?

你告诉我说现在:

所以两种完全不同的研发思维就决定了,任何一个国家的国有研发体系都不可能和SpaceX比效率,包括NASA,这玩意儿纯粹就是在技术成熟到一定程度后,直接将前沿科技变成了工业产品之后的效率怪物,摒弃一切可能阻碍效率的环节,疯狂追求效率,追逐垄断利润。

即便其他国家明白过来也不可能追赶了,中国、欧洲、俄罗斯、日本,哪个国家的航空航天体系不是安全第一?养了一大堆功勋卓著的前辈?一大堆条条框框捆着后来人?几万人,几十万人指着拨款发工资?动他们的利益?他们会先把你给剁了。那么问题来了,中国这一大票正在发射火箭,研究可回收火箭技术的企业是什么?还是说我们处于不同的世界线,你的那个世界线里面,中国所有的航天研发依旧依赖研究所们,没有一家民营航天公司?

还不可能追赶了,啧啧啧……

所以合着今年发射的天龙二号,朱雀二号,2019年发射的双曲线一号,今年10月即将发射的双曲线二号,都对你是异世界咯?

还是那句话,中国的技术变革就是一年一个台阶,中国的工业扩张也是一年一个相貌,你如果对于航天还是以五年前的视角来看待的话,那么结果就是自然没办法想象五年后现在中国航天的发展。

说个极端点的:明年的天龙三号一旦发射成功,并且在2025年实现可回收,那么将会是猎鹰九号的极为强力的竞争者。

所以,没办法追赶?

该不会你们真觉得就你们看懂了民营航天的市场潜力吧?就你们看懂了民营航天的优势和好处吧?还真觉得众人皆醉你独醒是吧?

现实是不仅仅中国有在追赶的民营航天企业,而且不止一家,更关键的是这些企业几乎在走所有可以走的技术路线,几乎每一条技术路线上都有至少一家中国的民营航天。

因此,不存在任何没办法追赶的情况。

新能源中国能后来者居上,自动驾驶中国能后来者居上,你都说了,空X给航天去魅了,那么去魅的航天,为什么中国企业就不能后来者追上呢?

总不可能,这里面还有魅吧。

发布于 2023-10-21 02:03・IP 属地四川查看全文>>

幻想乡的洛克马戏 - 38 个点赞 👍

空叉的航天研发,从本质上说是一种商业行为。中美俄等国的国有航天研发,本质上是一种政治行为。

因为空叉的航天研发是商业行为,所以他们的研发手段和管理模式是基于进步导向的,即追求路径验证正确和产品研发正确。炸了不要紧,失败无所谓,只要确定了研发路径没问题,那就大干快上,产品出的越快越好。

而各国有航天的航天研发是政治行为,所以他们的研发手段和管理模式是基于胜利导向的。即追求航天实验成功率和宣传效果,并以此建构国家制度优越性叙事和社会认同。由于一切以成功率为纲,因此研发人员责任层层压实,研发进度小心翼翼如履薄冰,平日里围绕着提升成功率的安全措施接二连三的加码文山会海的讨论。大量研发资源向成功率倾斜,自然不可能在研发进度层面实现质的突破。

综上所述,空叉的崛起,充分证明了人类生产关系对生产力的束缚。换句话说就是,人类的自然科学正在被社会科学拖后腿,并且这种累赘恐怕已经贻害了人类数千年之久。

或许ai和大数据的崛起,就是用来解决这个问题的。

发布于 2023-10-19 15:20・IP 属地内蒙古查看全文>>

烈焰双雄 - 33 个点赞 👍

我们把这东西搞得太高大上了。

第一、因为中国没有经过工业革命,机械产品传入我国时候,大家没见过,所以对这东西特别敬畏。

第二、改革开放以前,我们国家的工业品粗制滥造,后来见过西方的产品,就特别震撼和敬畏。

我记得我上学的时候,给汽车换轮胎:

我们老师告诉我,为什么德国人造汽车比中国人造的好?

因为德国人严谨,换轮胎的时候,轮胎装不上,用砂纸仔细打磨光滑装进去。中国人马虎,换轮胎时候,拿锤子敲进去。

……………………

我们上大学的时候,遇见高科技产品都是小心翼翼的,因为当时穷,生怕弄坏了。

14寸屏的烂台式电脑,我们要带着鞋套,穿着白大褂,学校微机室是专门有空调的,没有鞋套要三毛钱买一个。

光学电脑开机,我就学了一下午。

要必须先开主机,再开显示器;关电脑时候,必须先关显示器,再关主机。

…………

火箭没有那么神秘,就是一个工业品!

是我们把它搞得高大上了。

发布于 2023-11-19 22:11・IP 属地陕西查看全文>>

星夜 - 27 个点赞 👍

查看全文>>

登山菩萨蛮 - 26 个点赞 👍

在此之前,都是看着造火箭的太高端了:无尘车间是标配,打磨精度0.00038mm的三代航天仙人是标配,一次又一次的精益求精的科学试验,为的就是确保万无一失。

哪晓得,马斯克这家伙直接在露天坝里面焊火箭,工人乘坐吊车篮上火箭检修,造火箭的场地连个大门都没有,狗在里面乱跑人在里面乱窜……这他妈的和国内焊钢结构的预制场也没太大区别。

换个角度想,为了保障万无一失,我们的成本是不是太高了些?比如说有50%的成功率,我打两发,成本比你万无一失的一发低得多吧?

航天工业被祛魅了,现在美国人教育了我们:工业皇冠上的明珠,这颗是他们摘的

发布于 2023-11-20 16:02・IP 属地内蒙古查看全文>>

王小二 - 23 个点赞 👍

因为马斯克的spacex是公司独裁机制,而其他国家国营走的是民主监督机制。

独裁天然比民主效率高,同样一个计划马斯克可以说你干吧,炸了也没事,多试几次最后成功了就行。

而nasa这类部门要走漫长的程序流程,还要想办法避免公众的责难。不能让公众认为自己浪费税金,为啥会有迭代,一次性造好不行吗。

同样的火箭爆炸,spacex那边欢呼,一个月不到新的火箭已经运到发射台准备第二次测试。

而国营部门要开会,检讨,重新检测方案,避免再次发生。

编辑于 2023-05-22 07:35・IP 属地加拿大查看全文>>

吃了吐 - 22 个点赞 👍

工业化思维对航空航天的“去魅”。

太空探索的早期,航空航天被视为一项前沿且神秘的科学,需要配备严苛的流程管控、变态的质量管理、繁琐的风险评估,需要999次会议后,以最变态的精益求精的精神,才敢于谨慎的迈出一小步。

但是SpaceX扯下了航空航天的神秘面纱,把这玩意儿变成了工业流水线,按照普通工业产品的思维来进行研发、测试、迭代,应用,商业化,极大压缩了每一个决策环节,使得技术进步真正达到了“日新月异”。

以国内常见的决策流程为例,从中央部委开始调研,分析,决策,到制定计划、拆解任务、下发,到子系统验收、总装验收,中间可能涉及几十万人的饭碗,需要几千次的会议、总结、报告、整改,万一出了一点小差错,整个流程还会加倍延长。

因为创新是不重要的,重要的是安全。

万一炸了一个新发动机,几千万的损失是小,整个系统几万人都要反思、检讨、总结、整改,还得连累一大批领导,科学家的前途也会受到影响,更别提SpaceX这种连炸好几个了;在我国,连炸2个估计都得开除一大批人。

但SpaceX将这玩意工业化之后就完全不一样了。

没钱?我去资本市场融资;

没人?我涨工资,画大饼;

发动机炸了?没事,我再去融资,再给你10台让你炸,反正前期肯定会失败,大不了破产;

设计有缺陷?产品部门赶紧改,再造个新的出来试一下;

新产品要测试?赶紧的,测试场地给你,还有啥需要赶紧提;

反正流水线就在这里,只要流水线开的足够快,成本就足够低,造10个新发动机说不定比隔壁手搓1个还便宜;

谁说外壳这玩意儿是高精尖?能用就行;谁告诉你必须得专用芯片?去市场上买几个商用的回来测试,能用就用,不能用再研发;谁告诉你办公室必须要6S,连笔记本朝向都要摆整齐?赶紧停了,有那功夫赶紧完善完善产品,投资人又在催了……

所以两种完全不同的研发思维就决定了,任何一个国家的国有研发体系都不可能和SpaceX比效率,包括NASA,这玩意儿纯粹就是在技术成熟到一定程度后,直接将前沿科技变成了工业产品之后的效率怪物,摒弃一切可能阻碍效率的环节,疯狂追求效率,追逐垄断利润。

即便其他国家明白过来也不可能追赶了,中国、欧洲、俄罗斯、日本,哪个国家的航空航天体系不是安全第一?养了一大堆功勋卓著的前辈?一大堆条条框框捆着后来人?几万人,几十万人指着拨款发工资?动他们的利益?他们会先把你给剁了。

发布于 2023-10-17 11:42・IP 属地上海查看全文>>

梦云一直未曾改变 - 21 个点赞 👍

查看全文>>

A知乎用户 - 11 个点赞 👍

人家炸一台发动机,迅速定位问题在哪,然后马上造一台新的,继续试继续炸,不要以为这是浪费钱,全是宝贵的试验数据;

我们炸一台发动机,先把人撸干净,问题定位?试验数据?全都不重要,重要的是谁来背锅。

发布于 2024-03-07 15:46・IP 属地上海查看全文>>

cirno