历史上有哪些有名的吃货?

最好能列出主要事迹

- 233 个点赞 👍

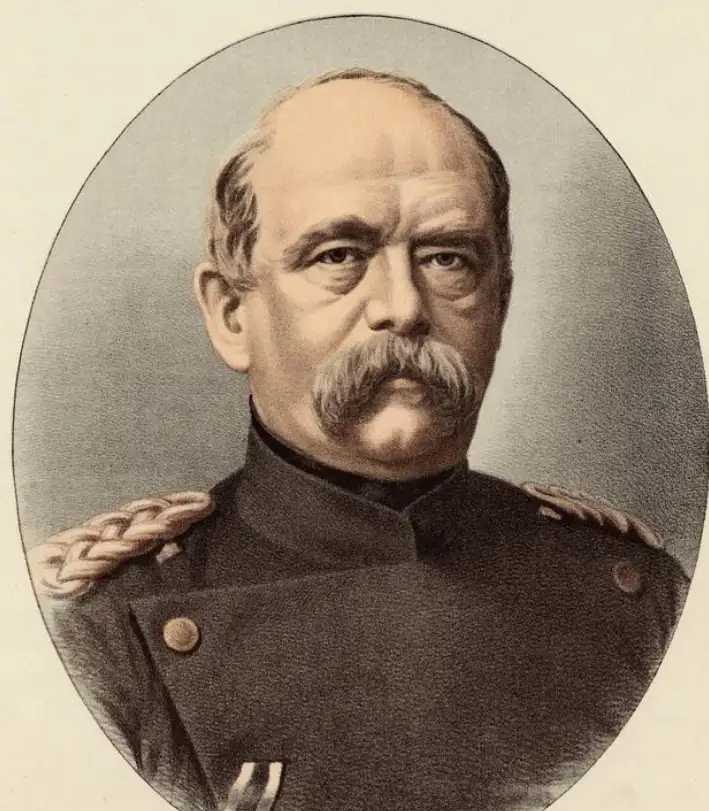

奥托·冯·俾斯麦给人的印象往往是严峻冷酷的强硬形象,然而在干饭的时候,他就会化身为普鲁士饕餮,在餐桌上展开报仇雪恨般地干饭。再结合他的地位,能进到他老人家肚子里的东西全都是一等一的好吃的,这就使得他在干饭数质量方面实现了“两手都要抓,两手都要硬”。

在他自己已经意识到食欲不振且消化系统开始消极怠工的时候,他仍然能在一餐的范围内旋没汤、鳗鱼、冷盘肉、对虾、龙虾、熏肉、生火腿、烤肉和布丁。他曾经充满遗憾地向朋友倾诉:

“我以前一顿能吃11个鸡蛋,现在只能吃6个了!”

如此猛旋让他的体重直线上升,一度达到了220斤。他的医生开始出手,在相当节制的前提下,俾斯麦还是一顿饭要旋没汤、1条肥鳟鱼、烤小牛肉、3个大海鸥蛋。当然,这些食物要用勃艮第干邑葡萄酒冲进肚子里。

随着职务与身份的不断提升,他的胃口也跟着水涨船高。普法战争中,在美食国度法兰西,他的菜单上出现了蘑菇煎蛋卷、烤野鸡配酸菜、甲鱼汤、野猪头、覆盆子果冻。他去视察普鲁士第103团的时候,该部用沙丁鱼、鱼子酱、各式香肠、煮牛肉、通心粉、煮羊肉、奶酪、新鲜黄油和水果招待了他。

有人记录:“他一直吃到破墙为止。”也就是撑坏了肚子。他最喜欢的一般是烤牛肉、牛排配土豆、冷烤肉、鹿肉和油炸布丁。即便是在主持帝国殖民会议的会场上,他仍然拿着腌鲱鱼旋个没完。

“俾斯麦鲱鱼”就此成为了腌鲱鱼的代名词。

这么能吃的人在喝酒方面自然也是头一把。俾斯麦一日三餐必喝葡萄酒,下午还会有牛奶、柠檬水、啤酒或起泡酒。在法国的一处酒窖,他在分别品尝了十来种不同年份的葡萄酒之后,把它们全都兑在一起给吨了。

他有自己的理由:只有大量饮酒才能让饱受失眠困扰的他入睡。

1880年,干饭王俾斯麦在旋了6个涂了黄油的煮鸡蛋之后被中风所击倒。医生再次告诫他改变生活方式,但老俾对此表现出来的抗拒堪称歇斯底里。最终,是一位叫做恩斯特·施韦林格的年轻医生通过心理疗法攻克了难关,为这位国家领导人重新制定了饮食计划。

早上喝奶茶、吃鸡蛋,中午吃点鱼和烤肉,下午喝一小壶牛奶,晚上再喝点牛奶。施大夫成功地让自己的这位尊贵的患者减掉了54斤体重,也延续了他的寿命。

不过,随着威廉二世继位,俾斯麦被解职。无所事事,郁郁寡欢的干饭王在几年之后就去世了。

编辑于 2023-08-16 08:36・IP 属地江苏查看全文>>

10637 - 165 个点赞 👍

说个中国贪官刘青山吧:

他爱吃韭菜馅的饺子,于是在冬天只能由天津暖房特供。

但刘青山只爱韭菜的味道,却不要吃到韭菜,怕不消化。

于是他的炊事员经过反复试验,最终想出一个办法:

每个韭菜饺子,将几根洗净挑好的韭菜完整包在馅儿里一起煮,但把根茎留在外面。

饺子煮熟捞出来后,再把韭菜从馅儿里抽出来,这样饺子就有韭菜味,人却吃不到韭菜了。

1952 年 2 月 10 日,河北省保定市。

从上午 10 点起,四面八方的人群开始陆陆续续汇聚到保定市体育场。

在这些人中,有河北省的领导,有保定市及保定专区的领导、工作人员和指战员,还有来自唐山、石家庄、秦皇岛三个城市和其他九个专区的机关团体及群众代表。

到了中午 11 点 30 分左右,整个体育场已经坐进了 2 万多人。

他们来到这里的目的,并不是观看一场体育比赛,而是参加一次公审大会。

中午 12 点,河北省高级人民法院院长宋志毅走到主席台麦克风前,宣布公审大会现在开始。

在宋志毅所站立的主席台下,有一条巨大的横幅,上面写着一行大字:

「河北省人民公审大贪污犯刘青山张子善大会」。

刘青山,之前的职务是石家庄市委副书记。

张子善,之前的职务是天津地委书记。

这场公审,后来被形容为「共和国第一刀」。

2

有必要先了解一下这两个人。

刘青山,1916 年出生,河北人,15 岁加入中国共产党,16 岁就随中国工农红军第二十七军一支队参加了「高蠡暴动」,暴动失败后被捕,因为年龄太小而没有被斩首示众。

死里逃生的刘青山并没有放弃信念,反而以更大的热情投身到革命热潮中,立下了很多功劳。

1938 年,被选送抗大学习后归来的刘青山担任河北省大城县委组织部部长,后任县委书记,领导抗日队伍和群众一次又一次粉碎日伪的清剿。

当时日伪给刘青山开出的悬赏,是 1500 大洋。

在抗日战争和解放战争中,刘青山出色地完成了很多工作,工作能力在冀中区也非常有名。

1949 年 9 月,刘青山被任命为天津地委书记,1951 年调任石家庄市委第一副书记。

张子善,1914 年出生,河北人,19 岁加入中国共产党,20 岁因为在师范学校组织学生进行抗日游行被国民党逮捕入狱。

在狱中,张子善坚贞不屈,甚至以绝食抗议,最终在「七七事变」发生后,趁乱越狱成功,出狱后就立刻找到党组织,继续投身革命。

张子善有文化,逻辑清晰,工作能力强,讲话不用讲稿,生活作风也很好,抽最普通的卷烟,穿最朴素的衣服,平易近人。

和张子善接触过的人都很佩服他。

张子善被一路提拔,最终做到了天津地委书记。

应该说,刘青山和张子善都是老党员、老革命、老干部,无论是在土地革命时期、抗日战争时期还是在解放战争时期,都为革命事业立下过汗马功劳,自身的能力也是接受过检验的。

然而,就在新中国成立之后,变化却悄悄发生了。

3

转变,一开始是从外形和生活习惯开始的。

当时曾任第十专署文书的范昆玉回忆,张子善在担任新中国的天津地委副书记之后,形象和生活习惯改变了很多:

「原先的旧大衣换成了水獭领、礼服呢的大衣;吸的烟也不是一般的香烟,更不吸废纸卷的烟了,而是市场上很难见到的高级香烟;吃的也不再是规定的灶,而是吃特灶。」

而被任命为天津地委书记的刘青山,上任不久后把自己的居所从地委机关大院搬进了天津马场道 18 号的一栋花园式小洋楼内,那座小洋楼从刘青山搬入后就在私下里有了一个新名字——「刘公馆」。

天津马场道原来是英国扩展租界,1901 年随赛马场而建,故名马场道。

其两侧多为英式建筑,与睦南道、常德道、重庆道、大理道的建筑风格雷同,一起被称为「五大道」。

在身边人看来,刘青山和张子善出手阔绰,他们的开销其实已经远远超出了他们的工资收入,生活水平也远远超过了他们所在职位和岗位的待遇。

那么,刘青山和张子善的钱究竟是从哪里来的呢?

答案是:刘青山和张子善所谓的「机关生产」。

「机关生产」,是中共中央在特殊历史时期,为了解决各级政权机关的物资供应和财政经费问题,鼓励各级机关开办公司投入商业生产的一种举措。

「机关生产」在推动生产,尤其在支持战争的过程中确实发挥了相当积极的作用,但它存在的弊端也同样明显:党政机关既做「运动员」,又做「裁判员」,在金钱和利益的诱惑面前,非常考验领导干部的党性。

那么,刘青山和张子善又是怎样进行「机关生产」的呢?

根据后来的判决书,是这样的:

1951 年,河北省人民政府以「以工代赈」的方式治理天津专区内的 5 条河流,在刘青山的授意下,张子善亲自制定政策抬高民工食品粮油的价格,同时虚报运费、偷税漏税,合计赚取民工费用和盗用国家资产达 16 亿元(1955 年前,1 万元旧币抵 1 元新币,此即新币 16 万元)。

1951 年,天津市木材价格上涨。

刘青山和张子善指派生产管理处的一名干部穿着军装,冒充军人,持相关证件去东北购买木材 4000 立方米,每立方米进价 72 万元,运回天津后卖给宝坻县灾民造船,每立方米卖到超过 200 万元。

在 1950 年到 1952 年期间,刘青山和张子善多次倒卖国家物资牟取利润,仅 1951 年 4 月倒卖马口铁一项,就浪费国家财产 3 亿元,给国家造成经济损失 21 亿元,这还不算整个过程中他们和同伙的挥霍浪费。

尽管刘青山和张子善都把这些归为「机关生产」的范畴,但这显然已经远远超出了合规合法的边界。

4

有了「机关生产」产生的利润,刘青山和张子善两人的生活作风开始迅速改变。

除了穿好衣服、抽好烟、住好房子,刘青山和张子善更是在各个方面「全面升级」。

用刘青山的原话来说就是:

「天下是老子打下来的,享受些又怎么样?」

当时整个天津地委机关配有一辆解放战争时缴获的美式吉普车,刘青山将它开到「刘公馆」供他一人使用。

随后他又嫌美式吉普破旧,动用 3.6 亿元机关经费,从香港进口了两辆最新式的美国轿车,一辆自己用,一辆送给了天津市某领导。

张子善则是直接动用地方粮款 9 亿元,购买轿车 5 辆供调用。

他一个月要用公款给自己购买高级香烟 8~10 条,招待客人一般是 8~16 个菜的标准,请客人看戏、搓澡加吃饭,一次可花费 100 多万元。

在新中国刚刚成立的普遍困难时期,在不到一年的时间里,刘青山个人挥霍公款超过 18 亿元,当时可购买小米 110 万斤;张子善挥霍公款 19 亿元,当时可购买小米 116 万斤。

关于刘青山,还流传着一个「韭菜饺子」的段子。

当时中国北方吃水饺,一般都是白菜馅儿,但刘青山爱吃韭菜馅儿的饺子,于是在冬天只能由天津暖房特供。

但刘青山只爱韭菜的味道,却不要吃到韭菜,怕不消化。

于是他的炊事员经过反复试验,最终想出一个办法:每个韭菜饺子,将几根洗净挑好的韭菜完整包在馅儿里一起煮,但把根茎留在外面。

饺子煮熟捞出来后,再把韭菜从馅儿里抽出来,这样饺子就有韭菜味,人却吃不到韭菜了。

这个段子后来被刘家后人否认,认为是谣言。

不过有一件事是确认无误的:

发布于 2023-04-17 14:38・IP 属地北京查看全文>>

历史环游记 - 80 个点赞 👍

今天讲袁世凯身为一个大吃货,是怎么把自己给吃死的。

袁世凯可以讲比慈禧会吃。袁世凯和慈禧都喜欢吃清炖鸭子这个菜,我们先来看看慈禧是怎么吃的,先将鸭洗净,加调味品装入瓷罐,隔水用文火蒸三天,肉酥骨软,慈禧则只食几筷最为精美可口的鸭皮。那袁世凯是怎么吃的呢?他吃的鸭子必须是用鹿茸喂大的,然后必须用鸡汤慢炖,只有这样炖出来的鸭子他才肯吃。

袁世凯不止比慈禧会吃,还比慈禧会作秀。慈禧吃饭讲究个场面,袁世凯吃饭讲究的是一个“质量”。

袁世凯做大总统的时候,某天内阁成员们来拜访。到了饭点,袁府里的下人们就给袁世凯端上来一碗小米粥,一条鲫鱼,袁世凯拿起旁边一个小瓶子往粥里倒点佐料拌一拌,就着鲫鱼吃,一顿饭就打发了。哎呀妈呀,这可把那帮内阁成员们给感动坏了,堂堂大总统居然就一粥一菜,吃的这么节省,这是一种什么精神,简直是楷模。

袁世凯身为一名“大吃货”,吃的能这么简单么?其实那鲫鱼是洪河鲫,从千里之外运来的。小米粥里的小米是一粒一粒精心甄选的,那个最不起眼的小瓶子里装的不是盐或者糖之类的佐料,而是东北的千年老山参掺着鹿茸磨成的粉。这三样东西,任哪一样的价格爆出来都要吓死人的。

袁世凯是河南人,所以非常爱吃豫菜,其中非常有名的一道就是鲤鱼焙面。不过袁世凯吃的鲤鱼可不是普通鲤鱼,必须是正宗的黄河鲤鱼,一打捞上来,就放进未凝的猪油里。待猪油凝结,鱼被封存其中,再装箱运输,可保证新鲜。运达袁府之后,经过复杂工序处理,最终变成袁世凯餐桌上的一道美食。

袁世凯吃饭不讲究牌面,讲究的是一个“补”。什么东西补他就吃什么,根据他女儿的回忆,他每天都吃人参、鹿茸等滋补之品,经常把大把大把的滋补之品放到嘴里嚼。无论吃什么饭,人参、鹿茸等滋补品都会出现在他的饭桌上。而且袁府中常年养着两个奶妈,为袁世凯提供新鲜的人奶。

俗话说的好,物极必反,什么东西都是适量最好。补药一旦吃多了就变成了毒药,人参、鹿茸、人奶这些东西都是热性的补品,长期服用反而对他的身体造成了非常大的伤害。袁晚年时自己也意识到身体吃不消了,也不敢再这样猛嗑药了。可惜,积重难返,此时的袁也离死期不远了。

发布于 2023-09-01 23:42・IP 属地福建查看全文>>

临渊羡鱼