为什么说「守江必守淮」?

- 1830 个点赞 👍

拿三国时代的合肥举例:

自古南方自长江一线水路北上的只有三条路。

广陵的中渎水道;中间合肥水道;荆州的汉水淯水道。

咱们挨个来看一下,先看中渎水道。

当时的苏北地区也就是广陵郡之所以叫这个名字,就是辖区内丘陵地貌太多了。

不仅丘陵多,而且水网密布,三国时代当时还有各种各样的沼泽密布其中,属于地广人稀的陆军噩梦。

在广陵郡中,有一条中渎水道,理论上是可以自长江进入淮河的,但是航道比较浅,动不动就淤塞了。

然后吧,当地的人口又少,很难找到足够的民工把河通开。

而且,人家只要堵在你出淮河的口上,就把你轻松堵死了,你连泗水都进不去。

无论南北哪个政权,这条水路都是最次之选。

后来曹丕为了收臧霸等泰山系的兵权找茬打孙权,让青徐地区配合,就近走了这条道,结果半道上就堵了。

再看荆州的汉水淯水线。

这条水路,在物流方便程度和沿途百姓密度上看均是优选,但是,淯水到了宛城就到头了。

如果你想进中原,就得腿儿着走上三百里了。

你不仅粮食得找大规模的民夫后勤去运,还得舍弃你南方最优势的水军。

冲这就得活活吓死我大东吴将士们!

这条水路倒是北方政权非常好的一个选择。

因为南阳盆地富裕,大军进入南阳后可以就近解决人力物力,顺汉水入长江也极大的减轻了物流压力。

也正因此,襄阳这个横断南北的关键点才会对南方政权的生死存亡如此重要。

所以,上面两条路一排除,最后的这条合肥水道,也就成为南方政权入中原的唯一通道了。

合肥这个名字的原因,最早是因为施水和肥水在夏天河水暴涨时会汇聚于此处。

后来人工开挖了运河,肥水施水合流了,学名叫做“巢肥运河”,咱为了易记还是叫“合肥水道”吧。

合肥水道对于北方和南方而言均是生死水道。

不仅航道靠谱不堵,可以方便大规模的兵力物资投放,而且位置极其关键。

如果南方掌握这条水道并控制了寿春,就能横跨整条淮河然后驾着战船到中原各地自驾游。

你堵都堵不死!

孙策在官渡之战时为啥隔着上千里敢计划去抢献帝呢?

因为顺着合肥水道走淮河颍水就能一路水路插到许昌!

这条水道不仅仅对北方极其重要,对南方同样重要。

因为一旦北军打破了濡须口,获得了长江的入江口,中原庞大体量的兵力财力就将源源不断的登陆江东!

与此同时,完成对长江中游和下游的分割!

比如说官渡时期孙策如果不死,不仅官渡之战结果未可知,即便曹操官渡胜利,后面也很难集中精力去略定河北。

因为整个淮河一线将再无宁日!整个豫州、徐州将投入大量的兵力去严阵以待小霸王隔三差五的武装自驾游!

孙策一死,刘馥的刺史守国门,将阵线钉在了合肥,意味着不仅牢牢地锁死了江东政权的北上之路,还给中原政权南下江东留下了一个最可靠的桥头堡。

从此以后,曹魏政权只需要在合肥布防,就能将整个江东地区憋在长江内。

合肥的意义还不仅仅在国防层面上。

它更是国力的放大器!

只要合肥在手中,整个淮河以北就全都是安全生产区!

江东就算再富裕,它本质上也是在用江东一隅来对抗整个中原大平原的财富之躯。

只要中原统一并且缓过劲儿来,冀州、青州、兖州、豫州、徐州这五大平原的国家机器一开启,江东政权的消亡就只是时间问题。

自古守江必守淮,除了江淮间的层层水网可以给北方政权的推进进行层层阻击外,背后的底层原因也是秦并天下中最常说的那四个字,国力问题。

如果南方政权拥有淮河,那么豫州、徐州就将变成南北对峙的重要缓冲区,双方互抢人口,隔三差五武装抢劫,谁也没办法安心生产。

北方不仅挣钱的渠道减少了一大块,而且处处布防的花销也因此大大增加。

此消彼长,北方政权的优势将不再悬殊明显。

如果说淮河如果被北方攥在北方手中,意味着它极大地压缩了你的国防成本,并解放了大片的优良土地。

合肥与寿春,某种意义上,无论对于北方还是南方,都是生死存亡的函谷关!

回到题目,为啥守江必守淮有两个关键点。

1、江淮水网可以层层阻击北方政权。

2、守住淮河意味着豫州、徐州变成战略缓冲区,极大削弱了北方国力,从而延长了南方政权的存续时间。

欢迎关注微信公众号:渤海小吏的封建脉络百战

查看全文>>

渤海小吏 - 1477 个点赞 👍

因为南方政权的防守要义是——不让北方发育出大规模水军。

如果以长江为界,南方政权将陷入晚清面对鸦片战争的窘境,处处设防等于处处空虚,北方的水军可能在长江沿线任何一点登陆,水陆并进下,政权灭亡只是时间的问题。

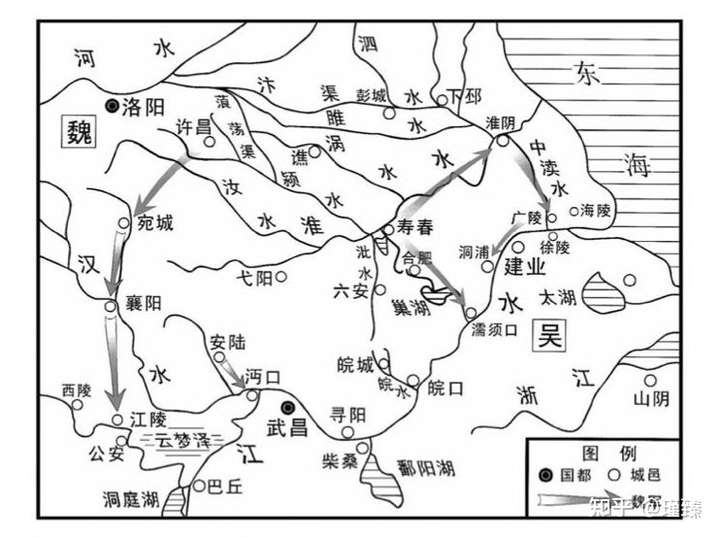

纵观中国古代史,一共有6次北方统一南方的战争,水军发挥了举足轻重的作用。

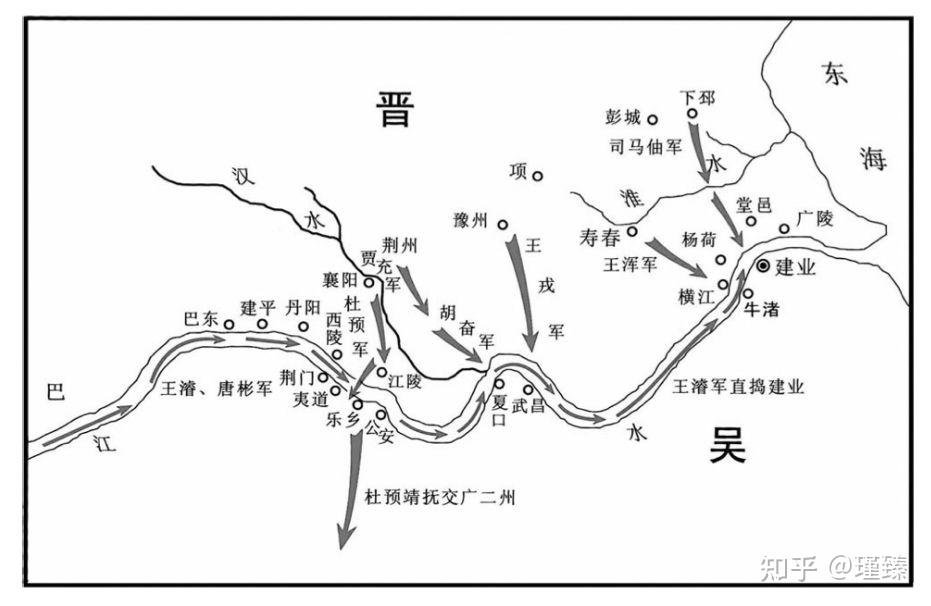

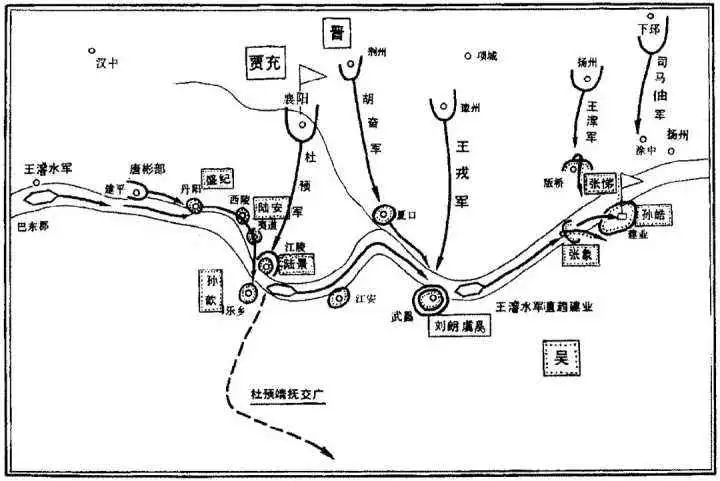

司马家族先灭蜀汉,然后在巴蜀训练水军,建造战船五千余艘,使王濬水军“舟楫之盛,自古未有”,279年顺江而下直取江东,一举获胜。

隋朝同样先占据着四川,588年杨素率水军出巴东,沿三峡东进,589年杨广在长江下游发动大规模渡江作战,两路并进灭陈国。

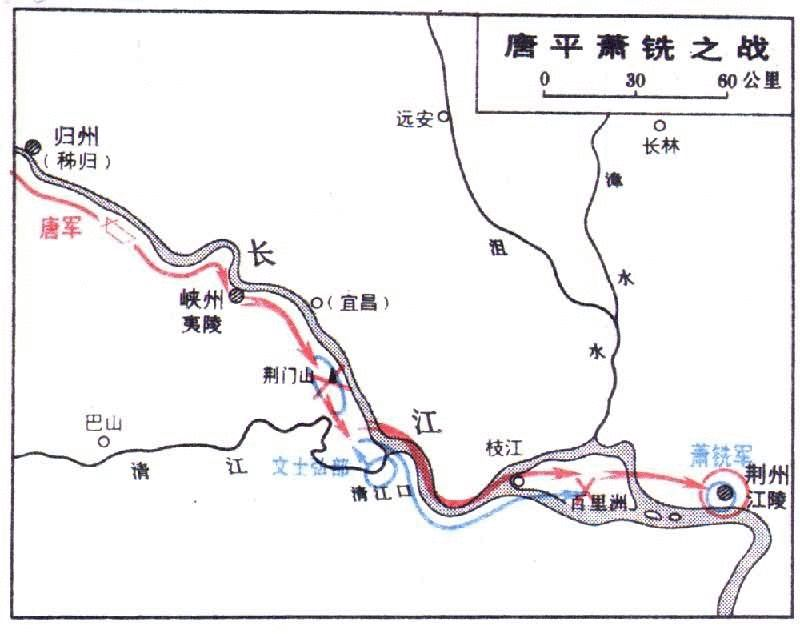

李渊命李靖为行军总管,在夔州(四川奉节)大造战舰,训练水军,621年唐军自夔州出发,顺江而下,几路并进,大破梁帝萧铣军。

宋灭南唐之战

974年宋军5路出师,分进合击,其中2路是水军:一路为主力,自荆南沿长江东下,直取金陵。一路进行战略迂回,自汴水而下,经扬州入长江,从南面逆水而上,进攻金陵,南唐灭亡。

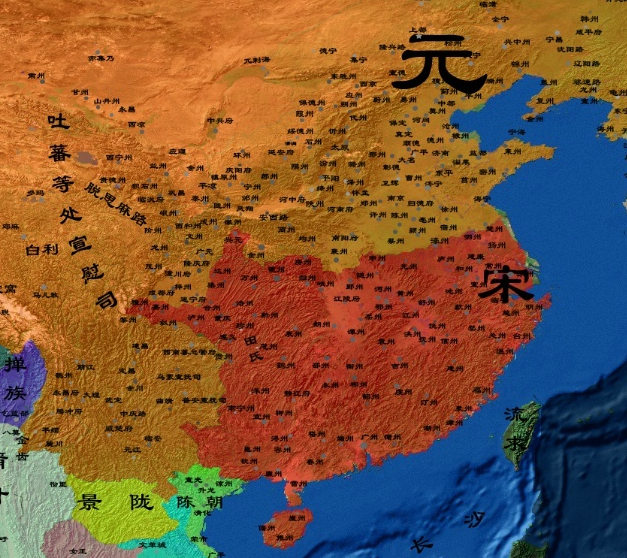

元灭南宋之战

元灭南宋之战不同于之前四战,南宋控制着四川长江一线,守住合州(重庆一带)防止元军东进,长江中下游地区都在南宋手中,掌控着淮河防线,唯一的薄弱点是孤悬在外的襄阳。

元军围困襄阳7年,忽必烈先在万山(今襄樊西)西训练水军7万人,造战船5000艘,以增强蒙古水军力量。攻占襄阳后,1274年元军沿汉水南下长江,配合四川、两淮三路合击,最终灭亡南宋。

其实没什么好说的,1644年4月崇祯骤亡,南明政局极度混乱,自始至终都没有形成稳固的淮河防线,1645年4月清军便攻破扬州,5月清军自瓜洲渡江,攻下南京,全取江南地区。

之后南明虽有隆武政苟延残喘,但长江天险已失,灭亡只是时间问题。

以史为鉴,南方想要保住政权必须防止北方造出大规模水军,即控制所有连通长江能够大规模造舰的水域。

所以,为防止北方借助大运河在淮河造舰攻入长江,于是“守江必守淮”,为防止北方在襄阳大建从汉水顺江而下,于是“保扬必保荆”,再加上长江上游的四川,一道秦岭至淮河的防线便形成了。

而对于北方政权来说,面临的境况同样类似,在南方水军远比自己强大的情况下是守不住长江防线的,即使孙十万也能保证长江以北是自己的势力范围。

但凡南方政权的军事领袖雄起一次,或者北方政权拉胯一点,国境线推到淮河一线是轻而易举的事情。

所以,淮河一线是水军、骑兵军事力量投射的平衡点,是南北政权的天然分界线。

查看全文>>

自牧 - 374 个点赞 👍

一:江淮水系与军事重镇

二:淮河防线于南北之优劣势

三:划江攻、守之战略战术分解

江淮地理

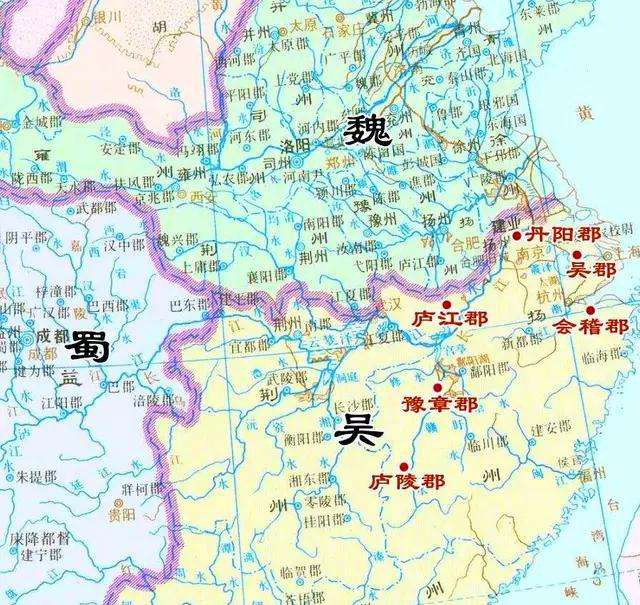

江淮一带水网稠密,将平地与丘陵割裂成数个独立的区域。淮北与江淮之间存在数条支流纵横交汇流入江海,承载了军队运输、操练乃至水战的功用。要了解江淮地区的攻守原理,首先要对此间的地理形势——尤其是河湖、军事重镇的分布有大体了解。

但是,此间地形地势太过复杂,令人阅读地图时不知何处着眼,并不适合初学。

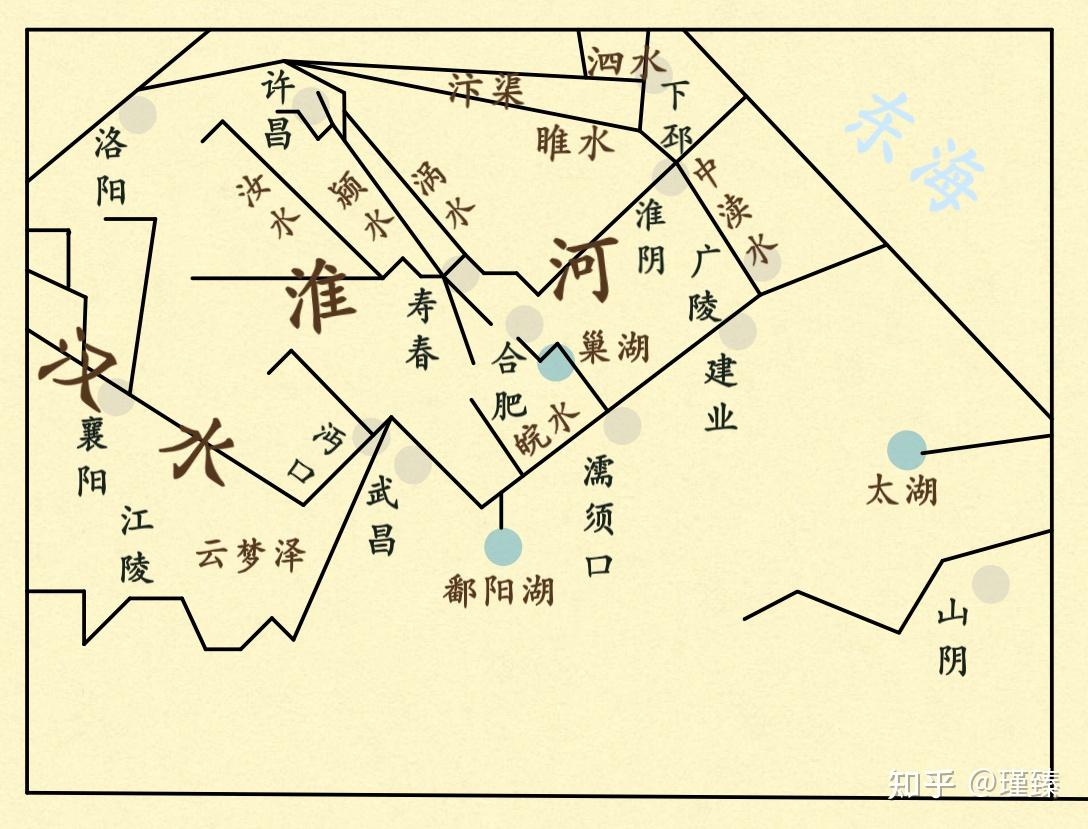

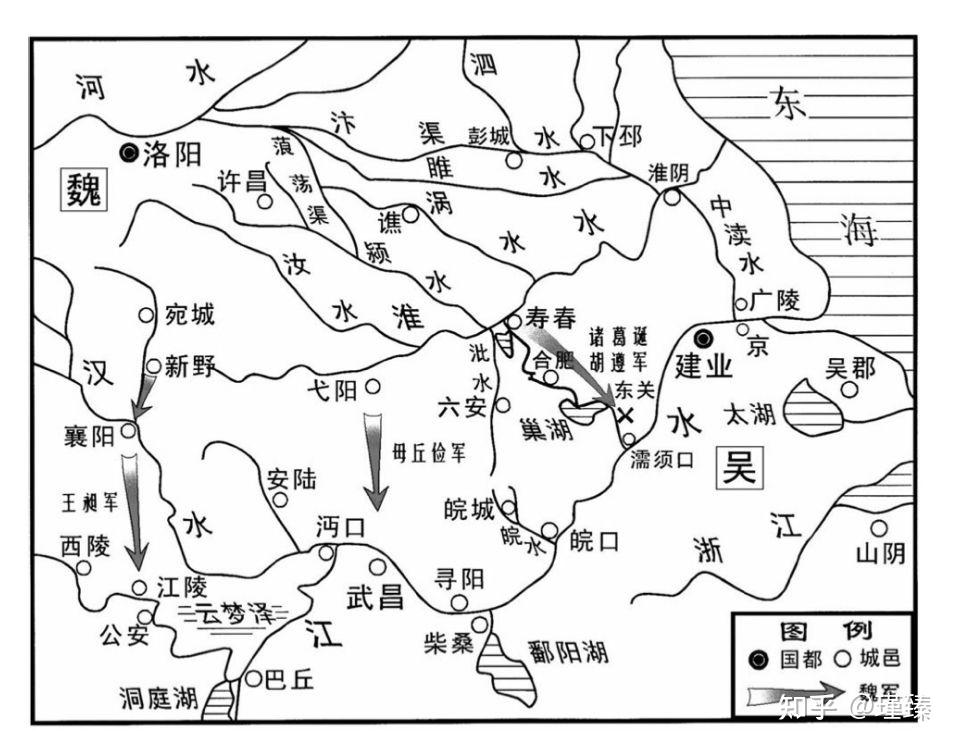

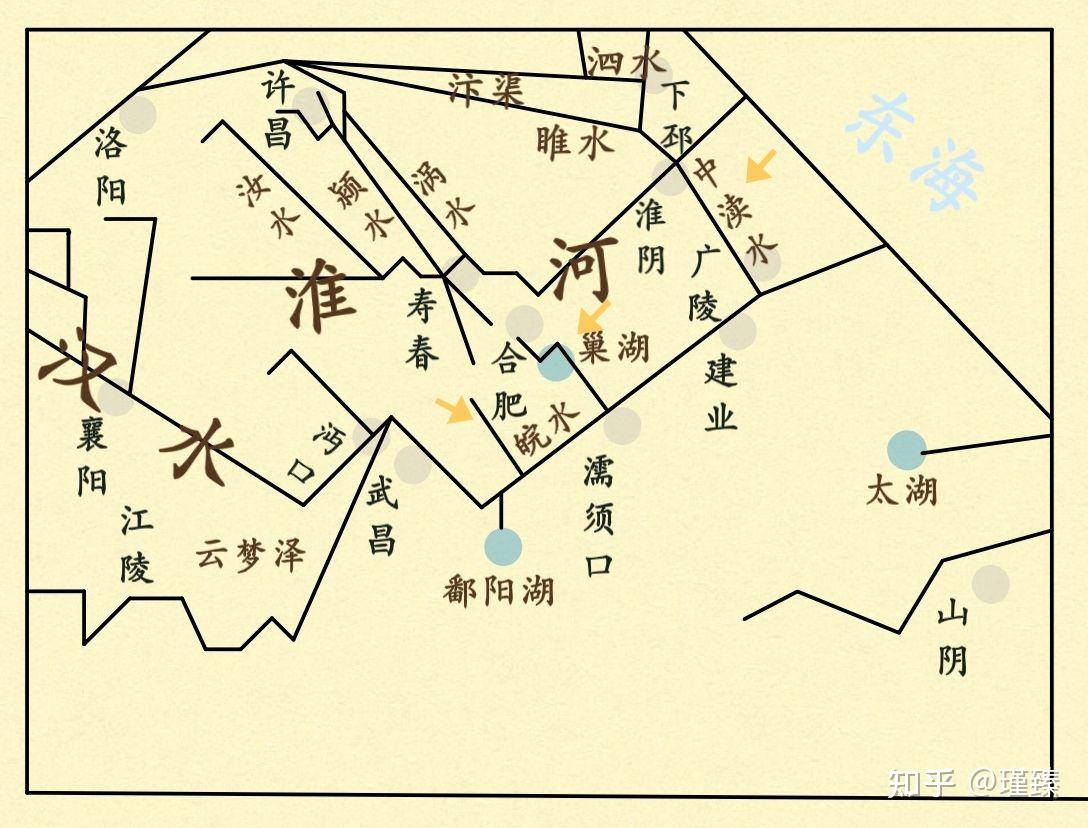

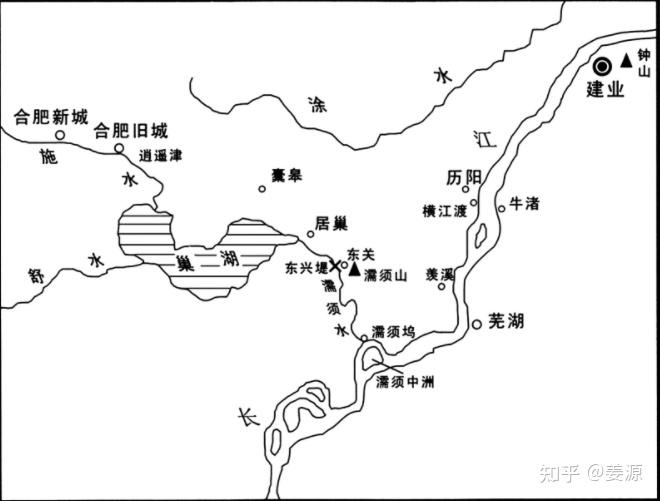

《三国兵争要地与攻守战略研究》曹丕三道征吴地图 为了便于理解,我画了一幅简化军事地图,主要标记了江淮间具有重要军事意义的水陆部分,略去了复杂且微小的河流流势和部分城池。待熟悉这些主要地理部分后,再看完整地图会更容易吃透。接下来我们的分析将会全部围绕这幅地图展开。

江淮军事地理分析简化图 (图注:城池名称统一标于点位右侧,水流名称除汝、颍外皆标于右/下。)

自北至南,发源自北地的汝水和颍水直接汇入淮河,而黄河支流分为汴渠、睢水、蒗荡渠三路,其中蒗荡渠分流涡水直接入淮,汴渠向东与泗水在下邳汇合,和睢水三路归一于淮阴入海,而有一道形成自广陵直接入江的中渎水道,然而中渎水极其不稳定,常常淤塞,作为南下或北上的水道都有风险。

淮河中游的寿春地理位置极其优越,军事意义极其重大。不仅位于淮河正中,同时也在几道入淮支流的正中,扼淮河南北咽喉。寿春北部西侧是汝、颍水道,东侧是涡水和汴、睢入淮合流。寿春正南水路通合肥、巢湖可达长江重地濡须口,顺江而下直抵东吴建业;其东西两侧分别是沘水、皖水与联通江陵的中渎水。如此,北方掌握了寿春,就意味着拥有了稳定的四条水路补给线,和包括汉水一路在内的多个进攻途径。由于长江中下游支离破碎的地形,自古打江南之胜仗多是采取兵分数路的战略,故而能够遥相呼应的进军路线多多益善;而南方掌握了寿春,则可盘活江淮乃至江南的军需往来,以水网密集的江淮之中作为战略缓冲区,区域与区域之间交通往来救援补给极为便利,将江东水军『上岸击贼,洗足入船』水陆合战优势发挥到极致。《孙子兵法》言『先至而得天下众者』是为衢地,亦是寿春之谓。

江陵临近云梦大泽,补给充足。对于北方政权来说,军队至江陵可水陆并行,沿途免除了敌军骚扰。而江陵地处中游,相对远离江东军备中心,北军顺江而下阻力小,更适合作为多路伐江南的纵向截断线。

画地图的间隙留存了一张草稿,大家可以快速记忆一下江淮水网与主要城镇,试着在下图标注练习。

江淮地理练习记忆图 淮河防线之意义

一般而言,长江防线与淮河是唇齿相依的关系,守江必守淮的根本原因是唇亡齿寒。淮河一带水网密集,北方擅长平地陆战的骑兵与步兵在江河间作战如虎落平阳被柯基欺,这是地理大环境。

但是『守江必守淮』并不意味着『失淮则失江』,军争的根本在于国力。孙权在地处淮南临江的濡须口、东关有两次击败曹操的良好战绩,故而江北淮南之地利诚然重要,但更重要的却是战略、战术、兵将等人谋因素。吴蜀与强魏划江对峙数十年,秦岭之固、三江之阻仅仅是外因,两国前中期人才济济的局面和相加有余的国力才是三分鼎立的关键所在。没有贤明的将帅谋布,地利将不复为地利;没有强大的国力支撑,将相也将不复为肱骨。

对于地利的攻守,晋灭吴之战中有着详尽的体现。我们在下一章节会讲。

长江横贯东西,其险要为南北所共有。然而曹魏有国力之强盛,孙吴有水军之精壮,三国前中期南北方近乎分庭抗礼。双方的一般防守战略都是沿江选取重要据点布防,如孙权在濡须口修缮坞城,满宠提议北撤建立合肥新城。三国时期战乱不止,生灵涂炭,故而兵员乃至人口急剧减少,无论哪个政权皆无力在漫长的长江沿岸密集布防。所以战略方面『示虚实、识虚实』,战术上『击其薄弱』就成为了一般策略。

《三国兵争要地与攻守战略研究》东关之役地图 南北交战使用的三条主要水路,分别是西侧的汉水、中央的寿春—合肥一道与东侧的中渎水。对于吴魏双方来讲,它们的意义并不完全相同。中渎水由于常年淤塞,无论北上还是南征都容易船只搁浅,多为吴魏两军所弃用,只有曹丕曾率礼仪兵在此举办阅兵式后风光班师。而寿春—合肥这一水路则恰恰相反,不但水路通畅,且沿途多有城镇补给。对于吴军来说,自此北上抵淮河后,有多条水路供选择;而魏师要南下,则可倚仗水利通衢,多途并发。故而此道可谓是『居中持重』,是两军必争之路。

而东侧的汉水一路,意义便不相同了。对于魏师而言,自国境内发兵,行小段陆路后入汉水顺江而下,水陆并行可到达中游重地沔口,直逼武昌。将战场西侧纵向斩断,扼吴侧翼,可同濡须主力两面夹击;但对于吴军来说,若是沿汉水北上,不但逆水行舟,且远离国都,补给漫长且困难。而北上水路结束点恰好深入敌境临近洛阳,以疲弊之师应彼之精锐,是不战而败之象。

满宠两次提议将重镇合肥西迁,第二次才得到许可实施。而后的战事也证明此举非常具有战略眼光——合肥虽然掌数路水道通衢,然而却也利于东吴发挥水军优势,进可迎水攻,退可顺水而走,攻城成本极小。而西迁后的合肥新城北倚山地,主战场则划为远离水源的平地,成为与吴军沿汉水北上之路相似的进退两难之境,令孙权『积二十日不敢下船』。

一座城镇的军事地位,除去天然的地理因素,经济支撑起到决定性作用。这一点在《三国兵争要地与攻守战略研究》中有详细地阐述:前期合肥的重要性有如一国之门,『盖终吴之世,曾不能得淮南尺寸地,以合肥为魏守也』。而公元212年,曹操将淮南民众北迁,失去了民生经营的合肥不再是军事重镇,反而成为诱敌深入的筹码。曹魏将主要防线和兵力北迁至寿春,削弱合肥守军,采取『先为不可胜,以待敌之可胜』的缓兵之计,倚仗合肥新城的地理优势让吴军久攻至自伤,彼竭我盈而克。诸葛恪则是犯了『不知军之不可以进而谓之进』的兵家忌讳,只能无奈撤军。

由此可见,军防并不在于守土之广,而在于其有效防御的范围。优秀的将领着眼处在于全局而非尺土之得失。合肥西撤、曹操北迁虽然让出数里土地,然而却有效借地利加固了城防,联通盘活了诸城之间的军需往来;而让出的江淮故地,也因其民生荒疏,据攻不下,成为了吴军得之无用弃之可惜的鸡肋之所。

晋灭吴之战

晋灭吴之战是中国古代首次大获全胜的北方渡江之战。攻方体系完备、策划成熟,其主将领知己知彼,有所用有所不用。其战略战术可作为江淮攻防案例来分析。

晋军能够顺利平吴,包含吞蜀后与东吴悬殊的国力差距、将帅的卓越指挥才能与周密的谋划等多个原因。而此战根本依然在于东吴已然国力衰微,颓势已定。其余兵将、战术等皆获害于此。

从攻方来看,晋军兵分六路,最大限度分散吴军的抵抗兵力。其中汉水一路势不可挡,一月之内捷报频传,连下重镇江陵、乐乡等,其余荆襄诸城多望风而降。东吴位于长江中游的西侧防线失守,门户自此洞开。

而晋军在荆州的大捷,也得益于西蜀已平,可呈环抱式进攻东吴,没有了三国前中期伐吴对蜀军的后顾之忧。刘备伐吴之际,也是希望曹丕能南下一道并举灭吴,形成包围进攻。故而论者常常认为夷陵之战是曹丕灭吴的最大契机,也是这个原因。

晋军将领长于全局战略,放弃强攻得前人坞城之利的濡须口与建平等地,保留精锐力量。却留下少量兵员围困这些难攻之地,防止其分兵相救。而吴主投降后,这些城池也只能不战而降。而汉水之捷同样得益于攻方的知己知彼,『客绝水而来,勿迎之于水内,令半渡而击之利』,这本应是东吴采取的战术。而汉水一道江面宽阔,晋军顺水而吴军逆水,给吴军『半渡而击』造成了极大的困难,只能铁锁横江,但无济于事。

从守方来看,东吴长期内耗导致国力衰微,将帅之才青黄不接,缺乏应对能力。和敌方知己知彼,能事先预测东吴应我之策的『武库』大将杜预比起来,东吴整盘防守毫无章法,对敌我双方优劣势判断不清。可谓是『江表无名将,晋人逞风流』。

东吴的地利优势其实依然存在,然而『人皆知我所以胜之形,而莫知吾所以制胜之形』,地利关键亦在人谋,此时的东吴,已然没有能据地利合理规划、掌控战局的将才。晋军却善于避实就虚,能够看到江南岸被丘陵分散的平地利于分散东吴兵力逐个击破,而荆州部分江面宽阔易攻不易守,利于大规模顺江进军,化彼之地利为我之地利,胜之必然。

『故用兵之法,十则围之,五则攻之,倍则分之』,东吴如此轻易便被晋军分而击破,主要原因在于兵力大幅下降,守城之军不足,江南诸郡无法相救。寡不敌众,敌人只要依靠常规的十则围五则攻,便可将其薄弱的防守尽数瓦解。

『善守者藏于九地之下,善攻者动于九天之上,故能自保而全胜也』。东吴在此战中底牌显露,战略稀松;而晋军的攻势则让吴军『备前则后寡,备后则前寡,备左则右寡,备右则左寡,无所不备,则无所不寡』陷入被动,如司马懿所谓『神兵天堕』,胜之必矣。

编辑于 2022-07-12 17:25・IP 属地浙江查看全文>>

瑾臻 - 248 个点赞 👍

之前几位答得足够好,但要补充一些太过基本,以至于大佬反而不详细说的点:

“守江必守淮”并不是指“防止北方军队渡过淮河”;而是指长江淮河之间的地区成为南北双方相互拉锯的战场。而且在“守江必守淮”这条原则下,如果发生大规模战争,南方军队退守的防线仍然是长江;只是在平时,南方军队必须尽可能往北延伸并且控制江北重镇。这也是为什么合肥明明位于淮河南、长江北,但是北方控制合肥并不影响南方“守淮”。甚至更进一步说,以三国的战例而论,不仅是江北的合肥,甚至是广陵、皖城等临江据点在吴国的防御体系中都是可以放弃的。那么“守江”和“守淮”的根本在哪里呢?

“守江”的根本是避免“北方军队沿水路大规模南下并且进入长江”。这背后有一个大家经常提及的重要原因:水运远远比起陆路运输简便。但还有一个同样重要原因通常不被提及:北方军队水战、渡江并且保持后续补给的船队是哪里来的?北方军队无法通过陆路把船只运到长江北岸,也无法在南方水军控制长江的情况下临时在江北造船,所以北方军队大规模渡江的船队必须通过适航的河道进入长江。如果没有控制长江的船队作为后盾,即使北方军队在某些局部成功渡江,也是无本之木,迟早还是要撤回江北。南方军队守江的底线和根本就是避免这些沟通南北交通的重要河道(连带入江口)被北方控制;反过来说如果南方军队完全退守长江南岸,导致长江为南北双方共有,那长江是无法成为阻挡北方军队的天堑。

所以我们熟悉的江陵(汉水通过运河进入长江)、夏口(汉水和长江合流处)、濡須口(濡须水入江口)才是三国时吴国守江的命脉所在。濡須口的例子最为典型,吴国首先在濡須水进长江的河口两岸建立坞堡,利用水军和坞堡与南下的曹军对峙。之后逐渐向北推进防线,在濡須山下依山筑城作为前沿堡垒。到孙权死后,吴国又将堡垒进一步推进到更北的东关。但是这一系列防线的核心根本始终是避免北方军队控制濡須水并且南下进入长江。

上图就可以看出,吴国的江北防线距离合肥还极为遥远,距离淮河更远。但这个防守体系已经足以在几十年时间维持吴国长江防线最核心的要害,而这才是守江必守淮的内在规律所在。

顺便说一句,大家可以猜一下在吴国前出至东关时,魏国的防守重镇在上图中哪里?很多人以为合肥是魏国的防守核心,这个观点是不准确的。事实上,在三国后期,魏国已经把淮南的防守核心向北收缩到图上甚至看不到的寿春,而合肥则是一个能守则守、不能守则弃的地方;相应的,合肥在吴国眼中同样也没有太大的价值,既然防守的底线在濡须口,那么打下合肥除了徒增补给线,也没有什么实际利益。三国后期,在淮河以南长江以北的广大江淮地区并不存在很多人想象的弹性防御、节节抵抗,实际情况却是宽广且延绵的无人地带。收缩防线、坚壁清野、主动放弃江淮地区才是三国历史上的魏吴两国的真实选择。

查看全文>>

姜源 - 41 个点赞 👍

其实我更想问的是为什么长江防线失守,南方政权就会崩塌?南方多山多丘陵,往西南一线,甚至地势陡升,按理来说应该易守难攻才对?

难道是因为生产力和人口?

——————————

感谢大家解答,人口是主因,和之前看过了明初人口分布图带给我的冲击是一样的。

编辑于 2023-04-08 09:40・IP 属地浙江查看全文>>

SeaSee - 4 个点赞 👍

守江必守淮有一个前提,就是淮河下游汇入长江入海。

在1194年之前,守江不需要守淮,因为淮河和长江并不交汇,守淮河没有意义。三国时期,孙权就没有守淮,它就守着长江,江北他连合肥都拿不下,但是东吴政权一样没有北方来自淮河的防御压力。

1194年之后,黄河改道,夺淮入海,堆高淮河入海口河床高度,导致淮河无法正常排入大海,于是南下汇入长江。这时候,淮河才有必要成为长江防线的前沿必守之地。

因为如果不守淮,那进攻方可以轻而易举在淮河流域打造战船,累积一大波水军之后顺流而下,直捣金陵。

查看全文>>

大大大大 - 1 个点赞 👍

长江不是南方政权的铜墙铁壁,而是大动脉!

与北方有个超级大平原不同,南方有江淮,江南,鄱阳,江汉,洞庭,四川六个农业区组成,而这六个农业区只能通过长江来保证人员物资的交流。

当长江交通线被切断时,任何一个交农业区单独作战都是被北方大平原吊打的状态。

而三个江北农业区,四川与北方交界处有秦岭与大巴山两道山助以防守。江汉与北方接触面较小,主要是卡在荆山与大洪山直接的襄阳。

而江淮,不仅北面没有山,因黄河地上河,大量河南的河流走淮河入海,以淮河及其支流作为交通线,无论是北伐,还是南下,都对粮官脑袋的完整性有极大的好处。

发布于 2022-08-01 07:16・IP 属地安徽查看全文>>

伊利比亚步兵 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

Burgundian