之前几位答得足够好,但要补充一些太过基本,以至于大佬反而不详细说的点:

“守江必守淮”并不是指“防止北方军队渡过淮河”;而是指长江淮河之间的地区成为南北双方相互拉锯的战场。而且在“守江必守淮”这条原则下,如果发生大规模战争,南方军队退守的防线仍然是长江;只是在平时,南方军队必须尽可能往北延伸并且控制江北重镇。这也是为什么合肥明明位于淮河南、长江北,但是北方控制合肥并不影响南方“守淮”。甚至更进一步说,以三国的战例而论,不仅是江北的合肥,甚至是广陵、皖城等临江据点在吴国的防御体系中都是可以放弃的。那么“守江”和“守淮”的根本在哪里呢?

“守江”的根本是避免“北方军队沿水路大规模南下并且进入长江”。这背后有一个大家经常提及的重要原因:水运远远比起陆路运输简便。但还有一个同样重要原因通常不被提及:北方军队水战、渡江并且保持后续补给的船队是哪里来的?北方军队无法通过陆路把船只运到长江北岸,也无法在南方水军控制长江的情况下临时在江北造船,所以北方军队大规模渡江的船队必须通过适航的河道进入长江。如果没有控制长江的船队作为后盾,即使北方军队在某些局部成功渡江,也是无本之木,迟早还是要撤回江北。南方军队守江的底线和根本就是避免这些沟通南北交通的重要河道(连带入江口)被北方控制;反过来说如果南方军队完全退守长江南岸,导致长江为南北双方共有,那长江是无法成为阻挡北方军队的天堑。

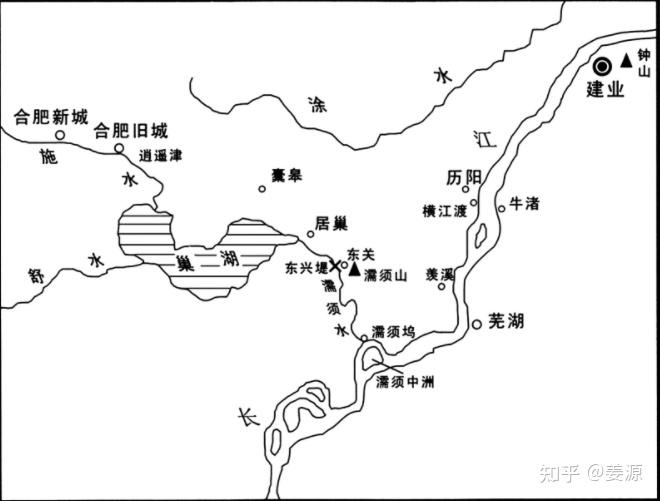

所以我们熟悉的江陵(汉水通过运河进入长江)、夏口(汉水和长江合流处)、濡須口(濡须水入江口)才是三国时吴国守江的命脉所在。濡須口的例子最为典型,吴国首先在濡須水进长江的河口两岸建立坞堡,利用水军和坞堡与南下的曹军对峙。之后逐渐向北推进防线,在濡須山下依山筑城作为前沿堡垒。到孙权死后,吴国又将堡垒进一步推进到更北的东关。但是这一系列防线的核心根本始终是避免北方军队控制濡須水并且南下进入长江。

上图就可以看出,吴国的江北防线距离合肥还极为遥远,距离淮河更远。但这个防守体系已经足以在几十年时间维持吴国长江防线最核心的要害,而这才是守江必守淮的内在规律所在。

顺便说一句,大家可以猜一下在吴国前出至东关时,魏国的防守重镇在上图中哪里?很多人以为合肥是魏国的防守核心,这个观点是不准确的。事实上,在三国后期,魏国已经把淮南的防守核心向北收缩到图上甚至看不到的寿春,而合肥则是一个能守则守、不能守则弃的地方;相应的,合肥在吴国眼中同样也没有太大的价值,既然防守的底线在濡须口,那么打下合肥除了徒增补给线,也没有什么实际利益。三国后期,在淮河以南长江以北的广大江淮地区并不存在很多人想象的弹性防御、节节抵抗,实际情况却是宽广且延绵的无人地带。收缩防线、坚壁清野、主动放弃江淮地区才是三国历史上的魏吴两国的真实选择。