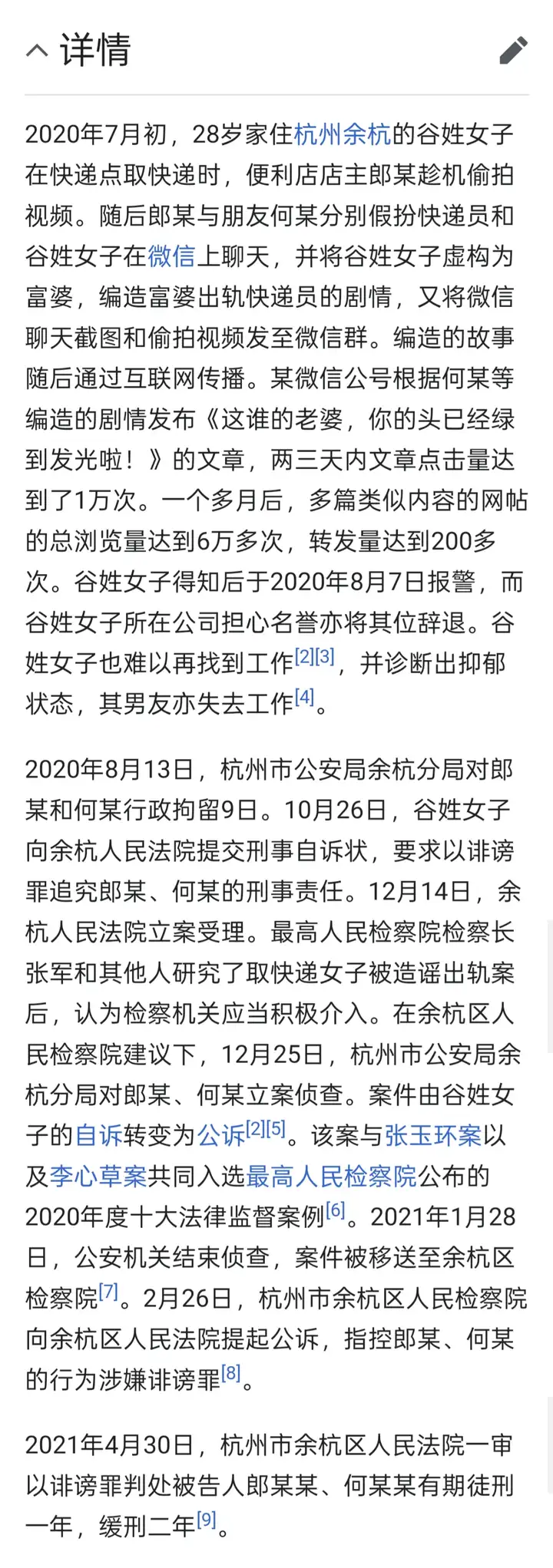

杭州一女教师因在微信群传播不实信息,造谣另一女教师卖淫被行拘,案件有哪些细节值得关注?

- 632 个点赞 👍

查看全文>>

自由人的小窝 - 191 个点赞 👍

查看全文>>

Aulirk - 166 个点赞 👍

如果单单从林女士的一面之辞来看,好像林女士确实有点冤。

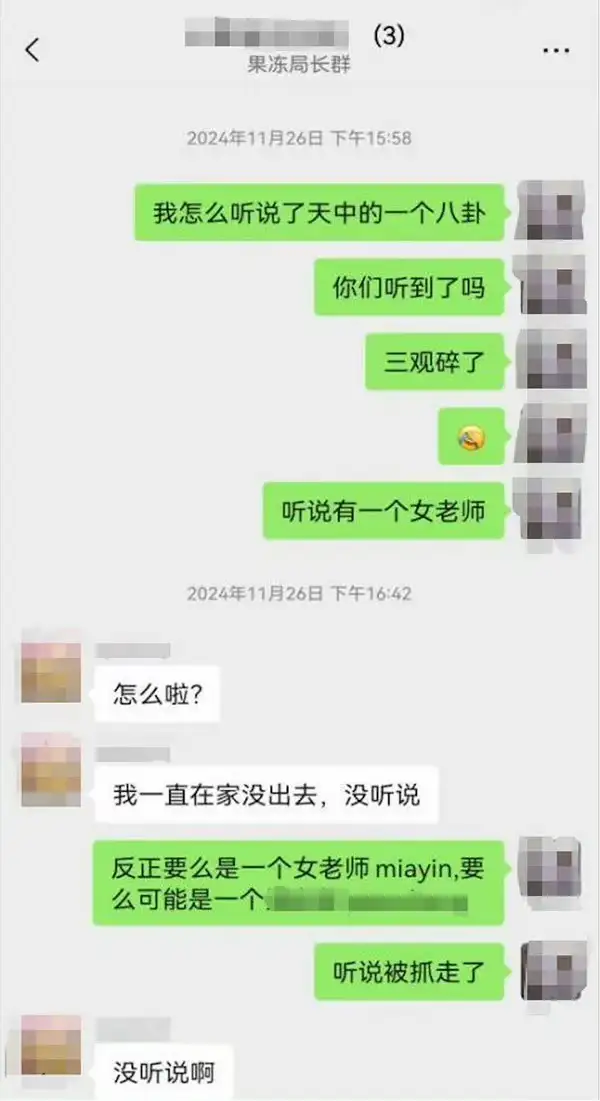

林女士认为,她也是听说的,而且她说的时候,这个谣言本身在当地已经有一定的传播了。

同时林女士还说,自己仅在父母在的三人群,和两个闺蜜在的三人群里说了这事儿,传播影响力很低。

但谣言造成了负面影响这种事儿,当事人只要拿着证据报警了,警察最重要的一个工作就是尽可能地想办法溯源。

也许谣言全面传开后的谨慎吃瓜行为,不会被追究。

但是在谣言扩散过程中起到关键作用的节点,肯定会被追究了。

而林女士就被警方认为是这次黄谣的源头。

不管林女士有没有继续传播,这事儿基本上已经定性了,尤其是在警方没有掌握,林女士也没有提供更早的源头的情况下。

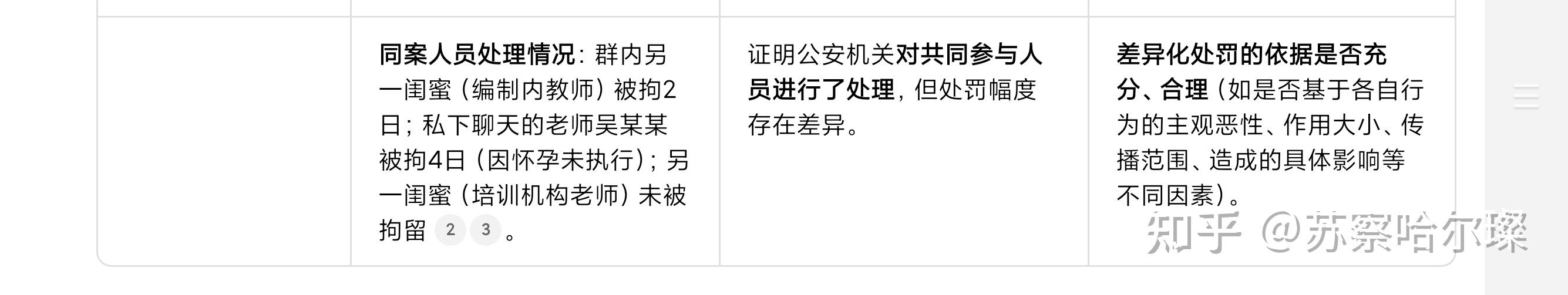

而且林女士说的,自己可能也是被闺蜜坑了,是闺蜜传播的,警方也自有调查结论和处理结果。

群里的两个闺蜜,一个在私人机构上班,未被处罚,说明没有查到她有传播的行为。

而另外一名同在体制内的女教师,也被行拘两天。

说明肯定是继续传播了。

而林女士显然也没没完全说实话,一开始说自己尽在两个三人群里说了这事儿,但最后还有一个跟林女士私聊得知这事儿的老师也被处罚了,而且林女士和群里的闺蜜都是被行拘两日,这位被行拘了四日。

说明这位老师肯定传播的更多,造成的影响更大。

所以,谣言这事儿,有时候看起来像是吃瓜,但吃瓜的第一条准则就是,要掌握正确的吃瓜姿势,别一不小心就成了源头造谣者的免费劳动力。

这事儿,有可能谣言源头确实是林女士,但也有极大的可能,是一位在林女士工作生活圈子里的人,但造谣都是一对一闲聊时装作不经意提的。

往往专业的造谣者,都是这么干的,因为没证据,所以事后很难被追责,总能达成造谣目的的同时,还逃脱法律的制裁。

平时生活中,要小心这种“大阴人”,干坏事儿前都想好怎么毁尸灭迹了。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

弗兰克扬 - 150 个点赞 👍还没有人送礼物,鼓励一下作者吧

查看全文>>

求生之路 - 57 个点赞 👍

她真的应该感谢法治社会。

她这么造人家姑娘的黄谣,在我们老家,会被人家姑娘全家打上门的。

得砸了她家的锅,拿鞋底沾狗屎抽她爹她妈的嘴巴子,还得有个人敲着锣广而告之。

这个敲锣的得在村里敲锣遛三天,保准每个人都听到来龙去脉,知道人家姑娘是清白的,是这家人嘴贱缺德带冒烟的贬损人家姑娘清誉。

查看全文>>

时生 - 45 个点赞 👍

这个事情说白了还是造黄谣呀,

只是这个老师认为我只是在这个小群体里面说了这个捕风捉影的事情,你们不应该处罚我。

但是这个造黄谣毕竟是造黄谣,后来也传播出去了,那么就应该受到一些惩罚。

只是这个特殊一点是女同志对于女同志的。

就是女老师对另外一个女老师的恶意,然后捏造了这个幼儿园并进行传播,这种行为肯定是要受到处罚的。

就是女老师,然后传播了这个不实的消息,然后给她的闺蜜说了说,然后她的闺蜜可能又造成了一些更大范围的传播,导致了行政拘留。

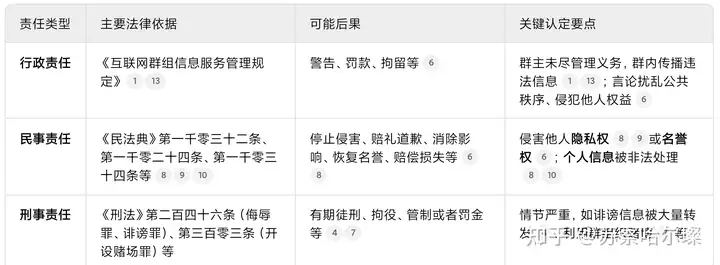

第一,要想更好的维护自己的合法权益,就不要再进行这种谣言的传播,否则轻了的话就是这个行政拘留,重的话就是这个侮辱还有诽谤问题。

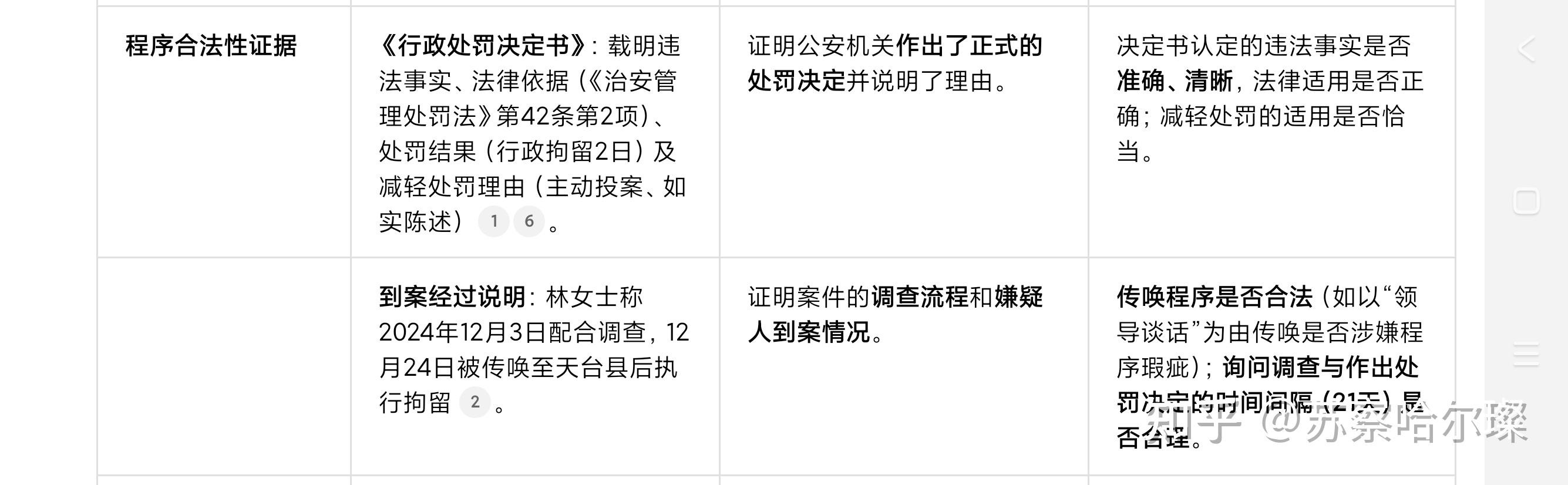

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条规定,公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。

刑事责任

侮辱罪、诽谤罪:以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。例如,诽谤信息被点击、浏览次数达到五千次以上,或者被转发次数达到五百次以上;造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果等,可认定为“情节严重”。

第二个,即使他对于这个事儿申请复议,我觉得给他在扭转过来的可能性也是不大的,因为这个拘留都已经实行过了。

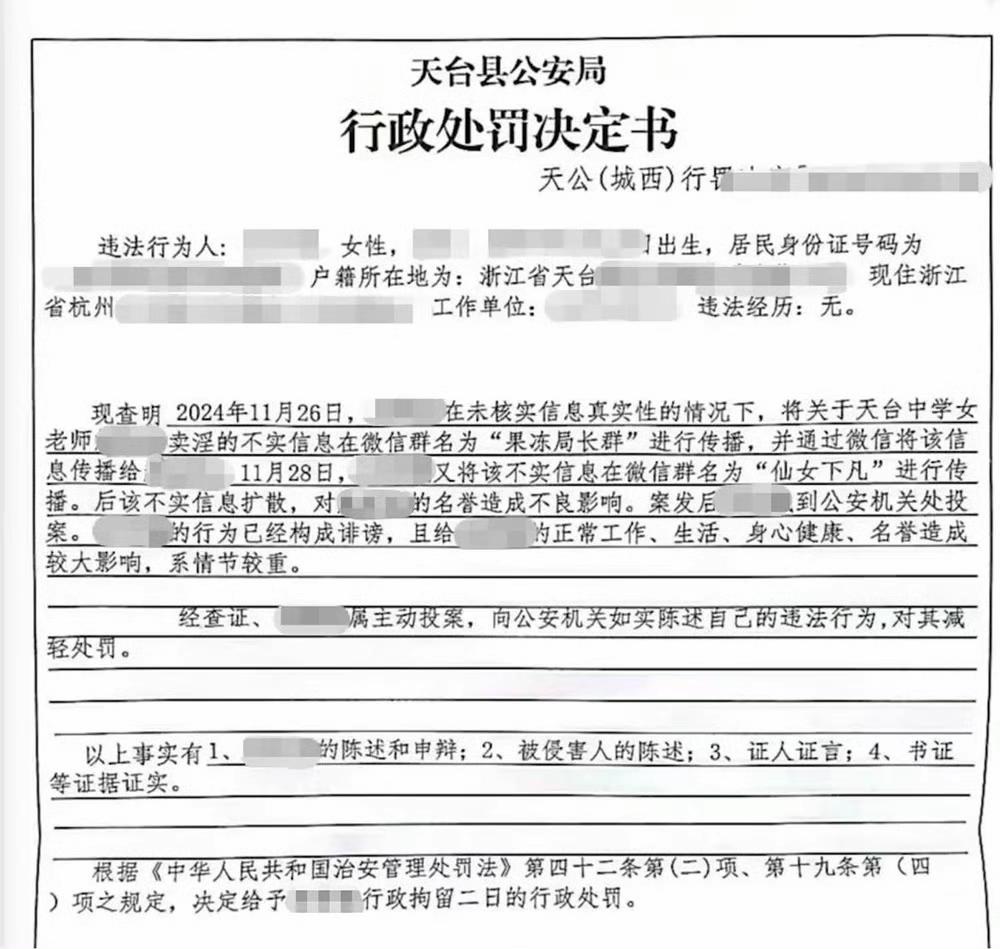

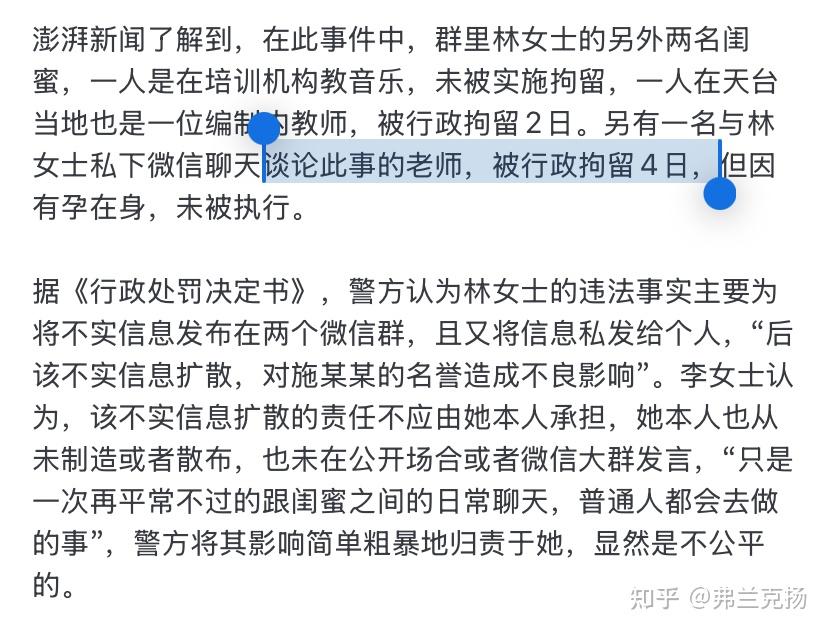

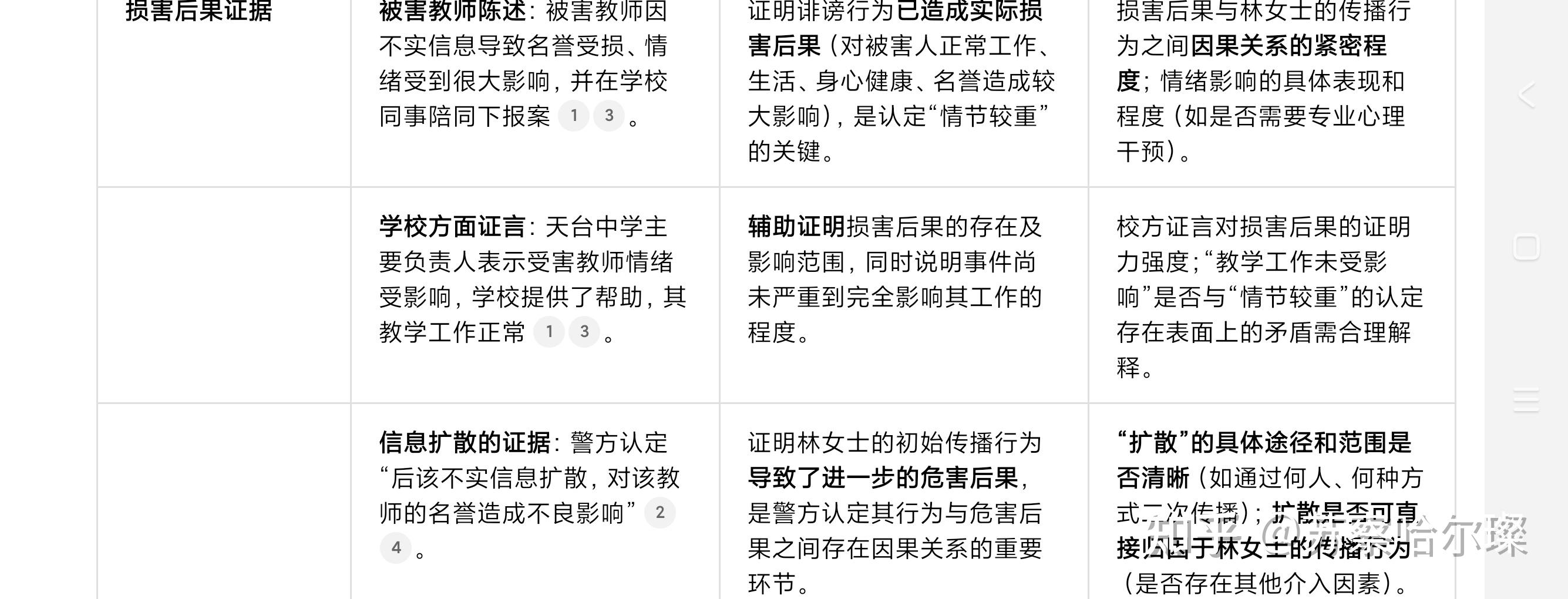

澎湃新闻了解到,在此事件中,群里林女士的另外两名闺蜜,一人是在培训机构教音乐,未被实施拘留,一人在天台当地也是一位编制内教师,被行政拘留2日。另有一名与林女士私下微信聊天谈论此事的老师,被行政拘留4日,但因有孕在身,未被执行。

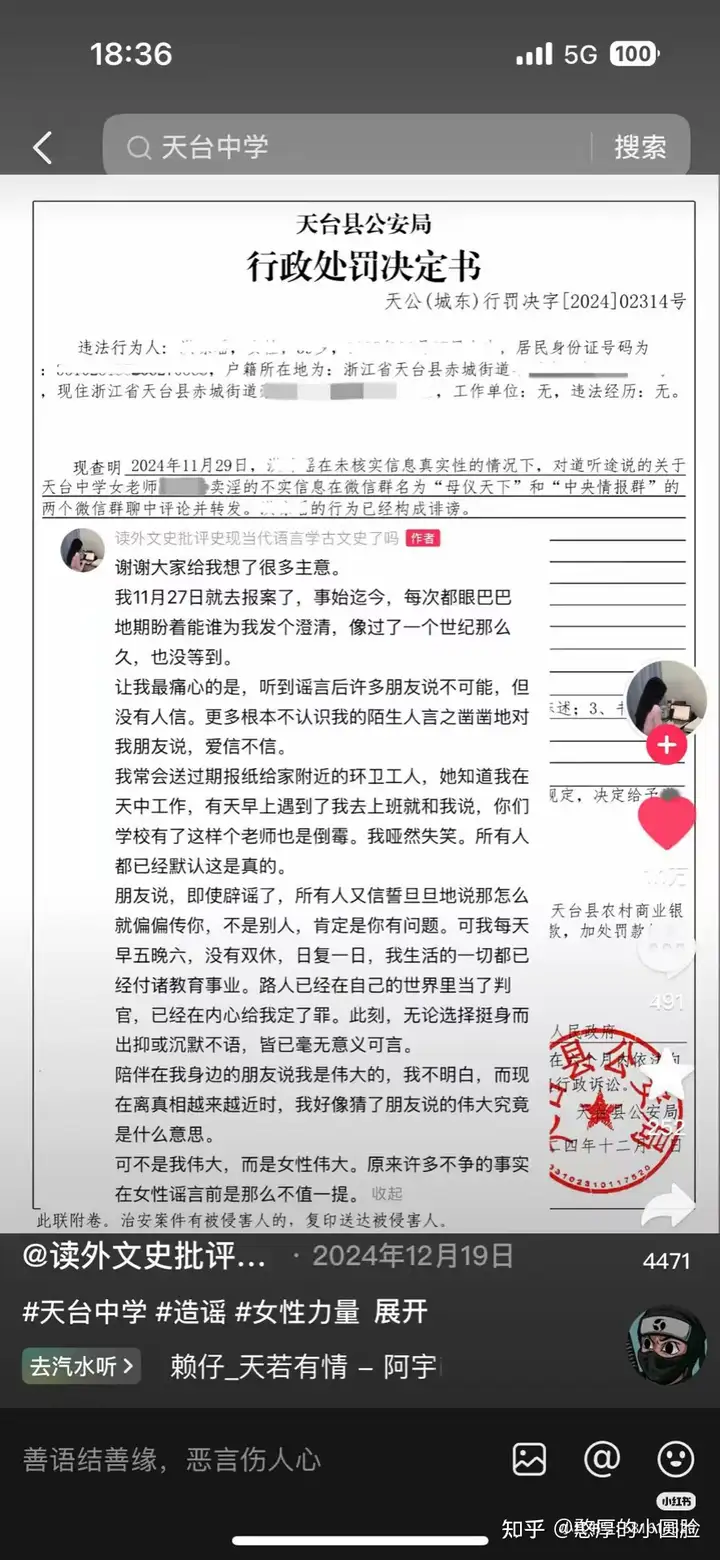

据《行政处罚决定书》,警方认为林女士的违法事实主要为将不实信息发布在两个微信群,且又将信息私发给个人,“后该不实信息扩散,对施某某的名誉造成不良影响”。李女士认为,该不实信息扩散的责任不应由她本人承担,她本人也从未制造或者散布,也未在公开场合或者微信大群发言,“只是一次再平常不过的跟闺蜜之间的日常聊天,普通人都会去做的事”,警方将其影响简单粗暴地归责于她,显然是不公平的。

查看全文>>

王理威Wlw - 7 个点赞 👍

看了问题描述里的事情经过,我认为被拘留的女教师多少是有点恶意的,而不是单纯地嘴巴大,爱八卦。

她辩称仅仅传播在极为私人的群传播,确实有一定道理,但也应该注意到,她把这则消息传到了一个闺蜜三人群、一个家庭三人群,另转发给了赵某某。她虽然没有胆大到去公共平台发布,但她对散播传言还是挺有热情的。考虑到她曾经在受害人所在的天台中学工作过,也不能完全排除,潜意识里有点动机。

她辩称在自己之前消息已有传播,而《行政处罚决定书》也部分认可了她的观点。但就受处罚的人员来看,她就是可查证的消息源头。

根据报道,公安介入是因为受害人报了案,说明事情传开了,至少传回到了受害人耳朵里,可能在天台当地有了一定影响。

考虑到另一位涉事女士的拘留天数比源头长,大概率她传给了其他人。也算给大家提个醒。既然你自己想把消息告诉朋友,朋友大概率会有相同的爱好。开句不太恰当的玩笑,传闲话还是不要用聊天工具留下纸面证据了。

最后,我也不赞同讲女教师的行为恶性无限扩大。发微信消息给几个朋友,和发布消息在公共平台,确实不一样;说一句闲话,和编造证据讲复杂的故事,也确实不一样。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

卷阿 - 5 个点赞 👍

查看全文>>

憨厚的小圆脸 - 1 个点赞 👍

3个人的微信群又咋了?照样可以是公共空间。

微信群是否构成法律意义上的“公共空间”,其核心判断标准不在于成员数量的多寡,而在于信息是否存在外溢至不特定第三方的现实可能性,以及该言论是否可能对他人权益或社会秩序造成实际或潜在的影响。

法律对“公共性”的认定,已从物理场所转向信息传播的实际范围与后果。即便是在只有小猫两三只的微信群中,一旦所发表的言论涉及他人权益,并且存在被截图、转发等扩散风险,该群组空间就可能被视为法律意义上的公共空间,发言者需为此承担相应的法律责任。

《民法典》对名誉权侵害须“为第三人知悉”的要求,以及《互联网群组信息服务管理规定》中“谁建群谁负责”“谁管理谁负责”的原则,均体现出对信息扩散风险而非单纯场所属性的关注。最高人民法院相关解释进一步明确,基于“转发量+后果”的评判模式,实质上确立了以传播效果为导向的认定标准。

那回到问题,以本案为例,当事人可能主观上认为其与父母或闺蜜的三人群是“私密”空间。然而,法律评价并非仅凭主观意愿。关键在于,当群内言论涉及第三方权益(如谈论其他教师的隐私或不实信息),且存在被群成员截屏、转发等外泄的现实可能性时,其私密性的主张便可能被推翻,该群组因而可能被认定为具备公共属性,发言者需要对其言论的传播和后果负责。

很现实的问题,如果是私密空间,那3个闺蜜间的吐槽怎么会被别人举报?肯定是外泄了呗。

有个不太恰当的比喻,就是在一个大广场上到处都是人,然后有3个人在广场上画了一个小圈,三个人在圈内嘀嘀咕咕,外人也听不清这3个人说什么。问:这个小圈圈里的空间是私密空间吗?

这么看吧,3人画圈并低声交谈,明确表达了不愿让谈话内容被他人知晓的意愿。他们采取了“画圈”和“嘀嘀咕咕”(即压低声音)的措施,一定程度上主动隔离了与外界的交流,试图创造一个相对隐秘的环境。这个“小圈圈”有可能在一定条件下被认定为私密空间。

然而,公共广场本身的开放性特质决定了,即便交谈者采取了上述措施,其言论仍存在被无意中听到、被远距离录音或通过其他技术手段截获的客观风险。就算是有什么“合理隐私期待”,也架不住外泄风险,难以成立私密空间。

不是私密的,那就是公共空间。

把以上公共广场换成微信,把小圈圈换成微信群,结论依然有效。微信作为一个开放的社交场域,其群聊功能在设计上存在“私密性”的天然缺陷,任何群成员都可以随时一键截屏或转发内容。因此,即使在3人这样的微型群组中,一旦言论涉及他人且存在外泄可能,其性质就更倾向于公共空间而非私密空间。

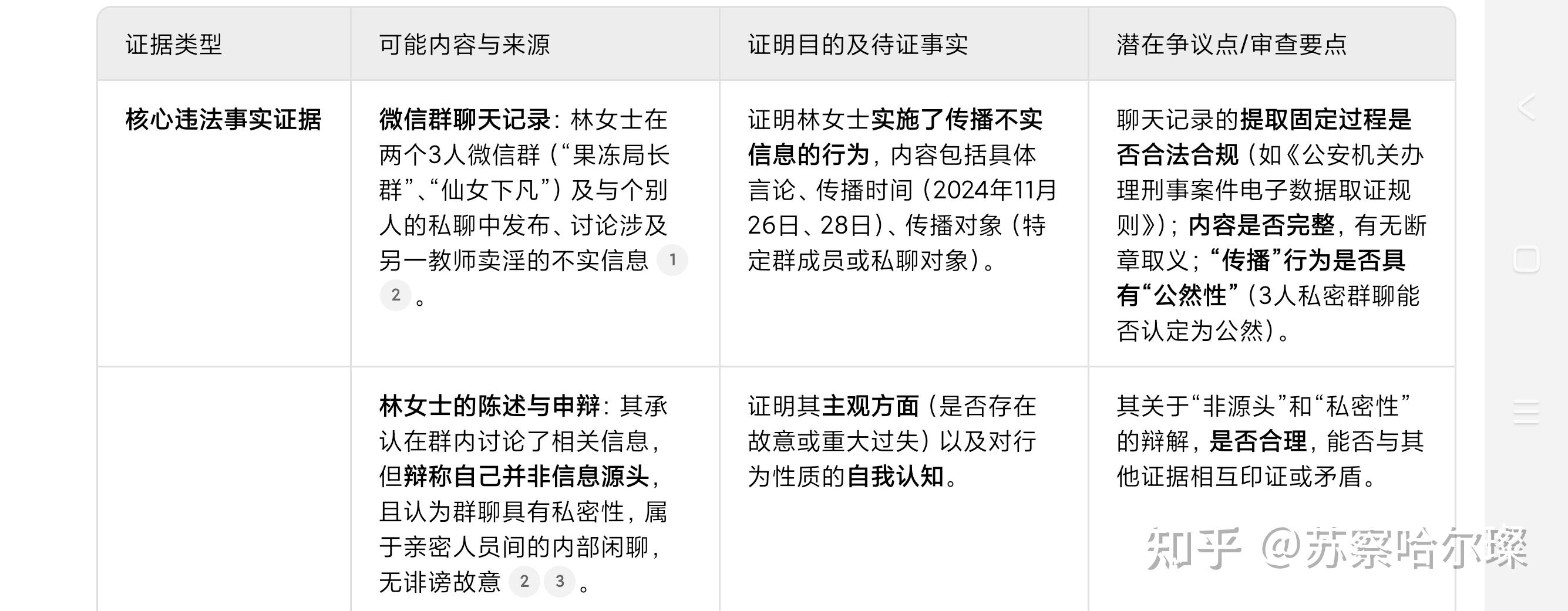

我不是办案单位的,更不是办案人,根据新闻报道整理了一份此案证据链及相关争议探讨重点。

就算是有这么多争议点,基本的违法事实还是清楚的。

目前看,“公然性”的认定、主观过错的程度、初始传播行为与最终扩散后果之间的因果关系,以及处罚的公平性,可能是庭审中双方辩论的焦点,也是法院审查证据链是否确实、充分的关键所在。

那就等法院判吧。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

苏察哈尔璨 - 0 个点赞 👍

查看全文>>

大蔚王 - 0 个点赞 👍

我早都说了,女性的敌人,就是女性。。。。。。

别看一些女拳耀武扬威的,一些女性傻乎乎的带入感,觉得男人是敌人。。。。

真正出事的,都是女性在伤害女性。。。。。

之前不是,女性说女性要有穿衣自由,不要男性指手画脚。。。。。你穿的自由,越露,男性越开心好么,谁会不准你穿了。。。。结果新闻,一个女的穿了超短裙上班,结果单位女同事说她是卖的。。。。

啧啧啧啧。。。。。女性还是要明白,女人的嫉妒心才是女性最大的敌人。。。。。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

蟑螂恶霸