3个人的微信群又咋了?照样可以是公共空间。

微信群是否构成法律意义上的“公共空间”,其核心判断标准不在于成员数量的多寡,而在于信息是否存在外溢至不特定第三方的现实可能性,以及该言论是否可能对他人权益或社会秩序造成实际或潜在的影响。

法律对“公共性”的认定,已从物理场所转向信息传播的实际范围与后果。即便是在只有小猫两三只的微信群中,一旦所发表的言论涉及他人权益,并且存在被截图、转发等扩散风险,该群组空间就可能被视为法律意义上的公共空间,发言者需为此承担相应的法律责任。

《民法典》对名誉权侵害须“为第三人知悉”的要求,以及《互联网群组信息服务管理规定》中“谁建群谁负责”“谁管理谁负责”的原则,均体现出对信息扩散风险而非单纯场所属性的关注。最高人民法院相关解释进一步明确,基于“转发量+后果”的评判模式,实质上确立了以传播效果为导向的认定标准。

那回到问题,以本案为例,当事人可能主观上认为其与父母或闺蜜的三人群是“私密”空间。然而,法律评价并非仅凭主观意愿。关键在于,当群内言论涉及第三方权益(如谈论其他教师的隐私或不实信息),且存在被群成员截屏、转发等外泄的现实可能性时,其私密性的主张便可能被推翻,该群组因而可能被认定为具备公共属性,发言者需要对其言论的传播和后果负责。

很现实的问题,如果是私密空间,那3个闺蜜间的吐槽怎么会被别人举报?肯定是外泄了呗。

有个不太恰当的比喻,就是在一个大广场上到处都是人,然后有3个人在广场上画了一个小圈,三个人在圈内嘀嘀咕咕,外人也听不清这3个人说什么。问:这个小圈圈里的空间是私密空间吗?

这么看吧,3人画圈并低声交谈,明确表达了不愿让谈话内容被他人知晓的意愿。他们采取了“画圈”和“嘀嘀咕咕”(即压低声音)的措施,一定程度上主动隔离了与外界的交流,试图创造一个相对隐秘的环境。这个“小圈圈”有可能在一定条件下被认定为私密空间。

然而,公共广场本身的开放性特质决定了,即便交谈者采取了上述措施,其言论仍存在被无意中听到、被远距离录音或通过其他技术手段截获的客观风险。就算是有什么“合理隐私期待”,也架不住外泄风险,难以成立私密空间。

不是私密的,那就是公共空间。

把以上公共广场换成微信,把小圈圈换成微信群,结论依然有效。微信作为一个开放的社交场域,其群聊功能在设计上存在“私密性”的天然缺陷,任何群成员都可以随时一键截屏或转发内容。因此,即使在3人这样的微型群组中,一旦言论涉及他人且存在外泄可能,其性质就更倾向于公共空间而非私密空间。

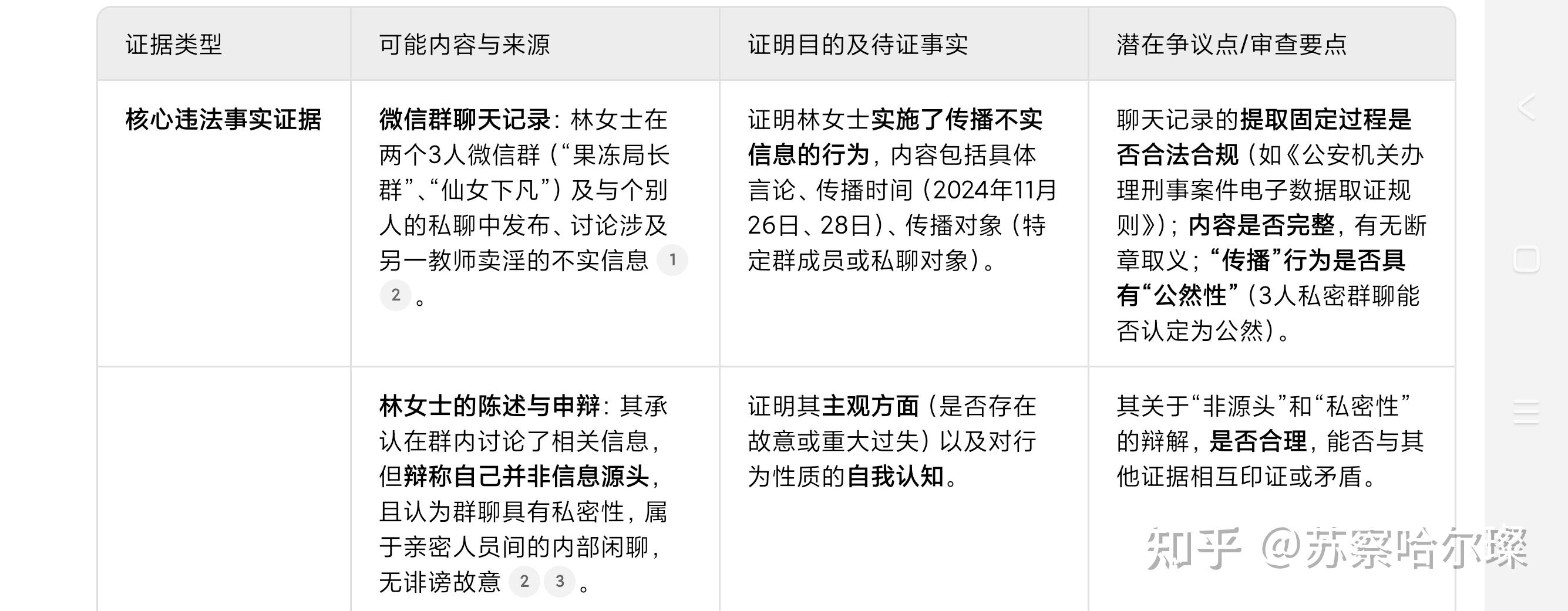

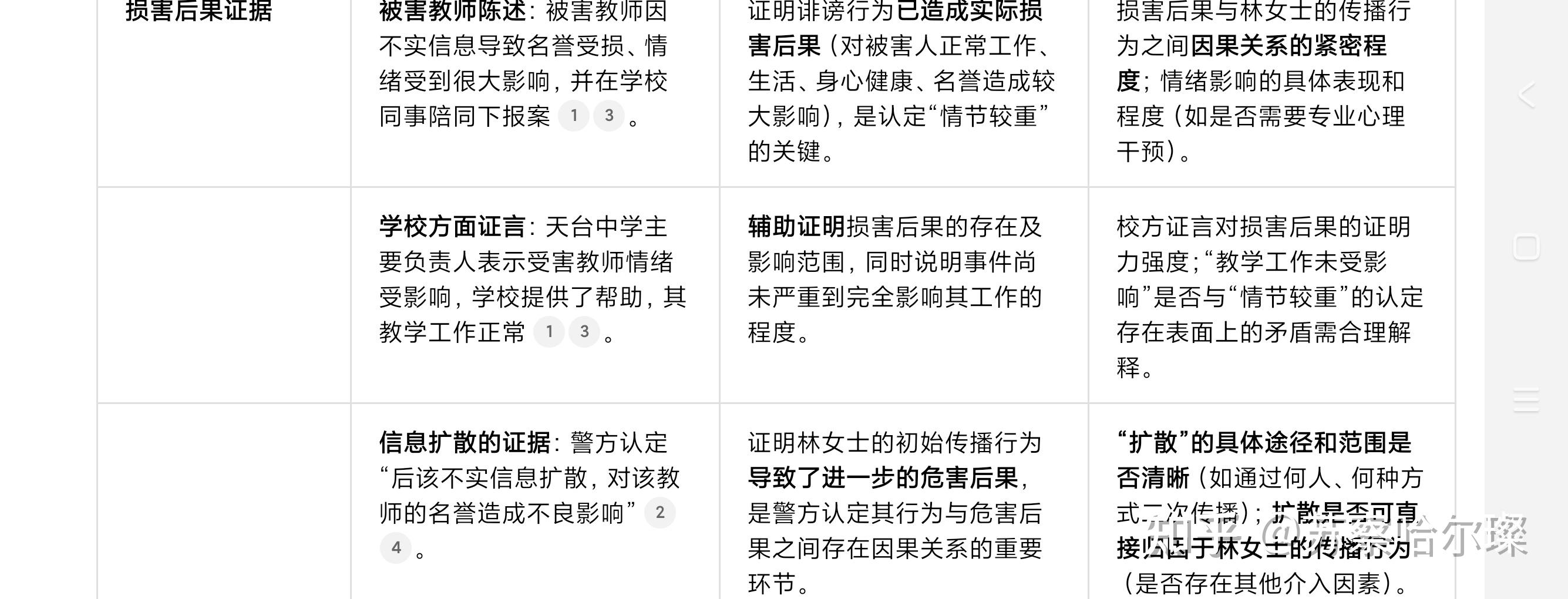

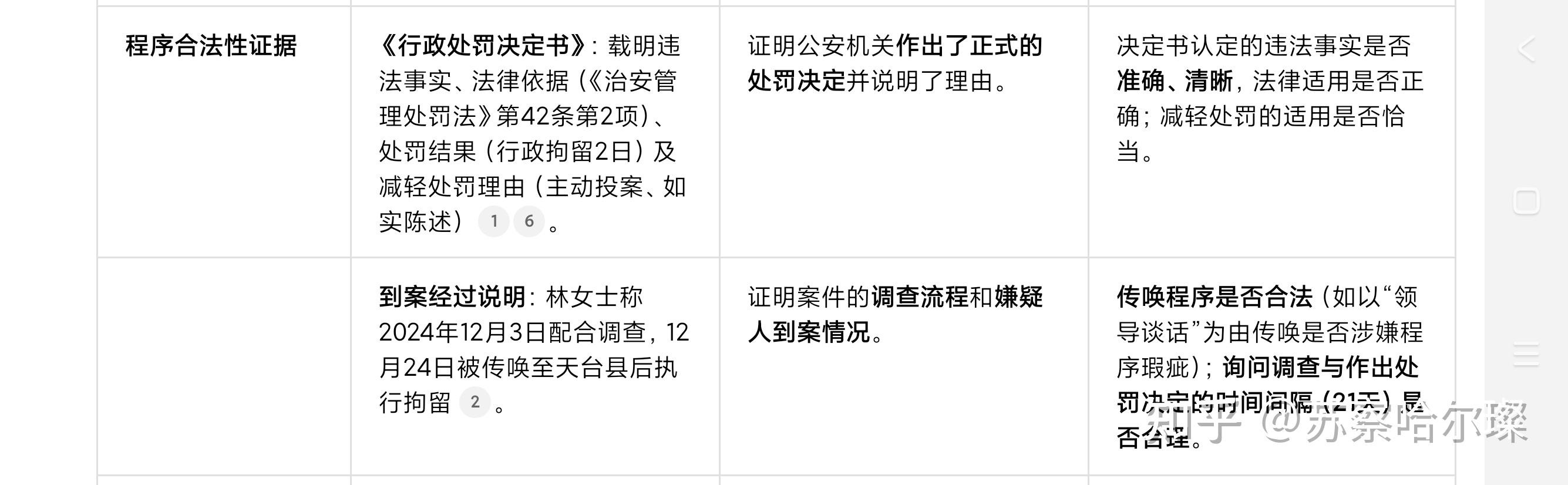

我不是办案单位的,更不是办案人,根据新闻报道整理了一份此案证据链及相关争议探讨重点。

就算是有这么多争议点,基本的违法事实还是清楚的。

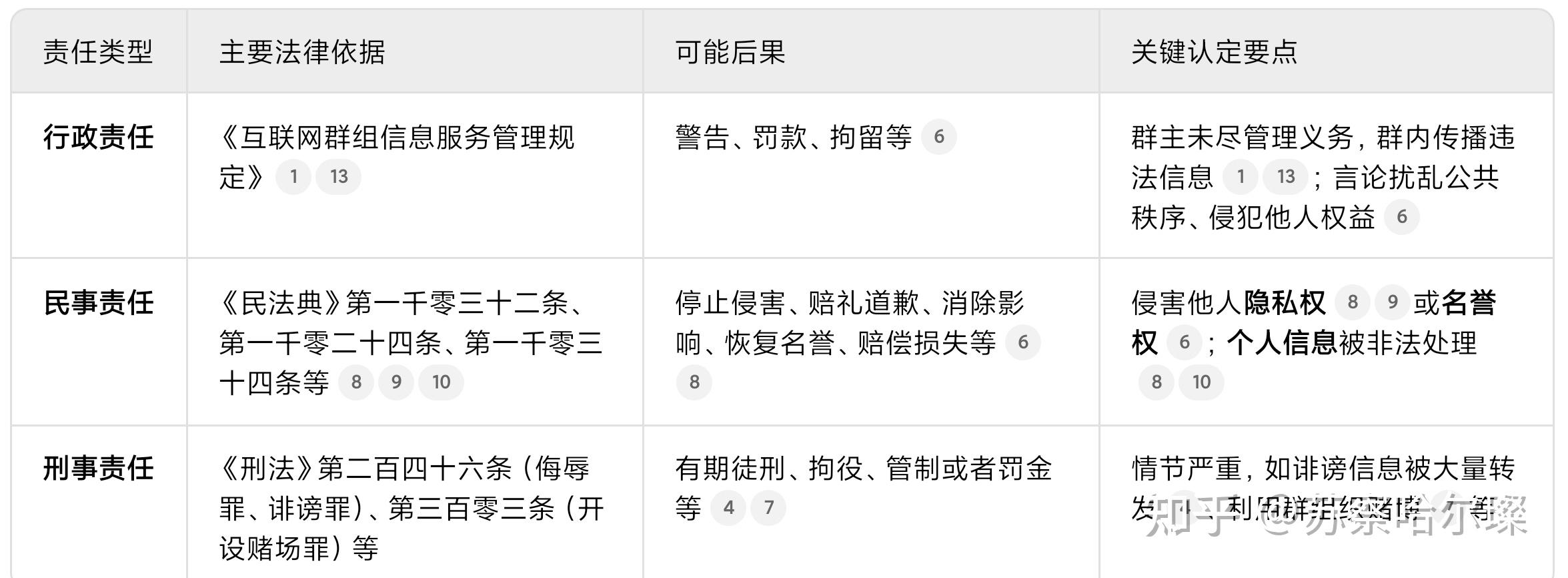

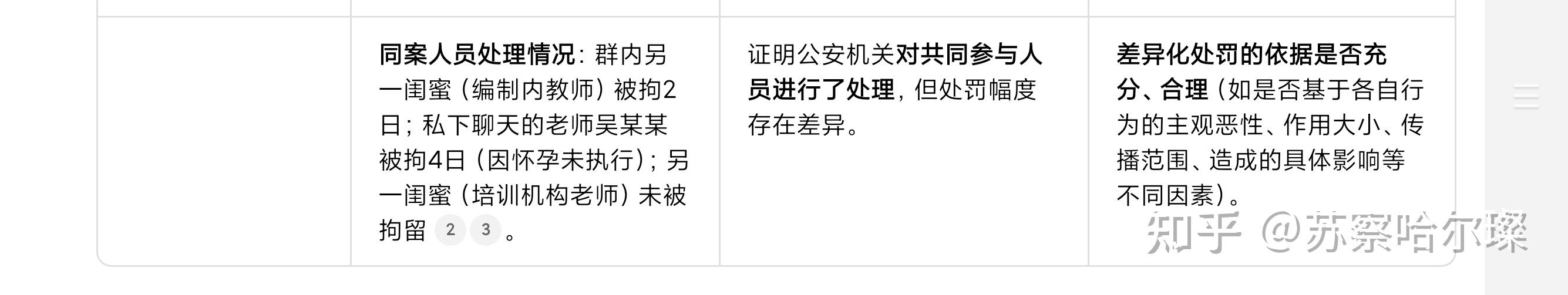

目前看,“公然性”的认定、主观过错的程度、初始传播行为与最终扩散后果之间的因果关系,以及处罚的公平性,可能是庭审中双方辩论的焦点,也是法院审查证据链是否确实、充分的关键所在。

那就等法院判吧。