美国加州发现「阿凡达色」野猪肉,为什么会出现猪肉变蓝色这一现象?在生态链中有哪些潜在危机?

- 969 个点赞 👍

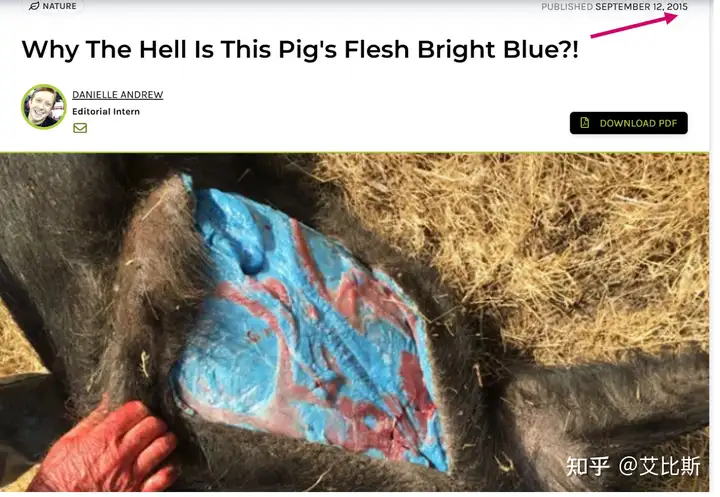

2015年的新闻图片 正常野猪的皮囊,切开后,内里竟呈现出“阿凡达色”的肉身,美国加州的野猪不是变异了,而是“沉溺”于掺了灭鼠药的饵料无法自拔!

说简单一点,吃“老鼠药”变蓝的!

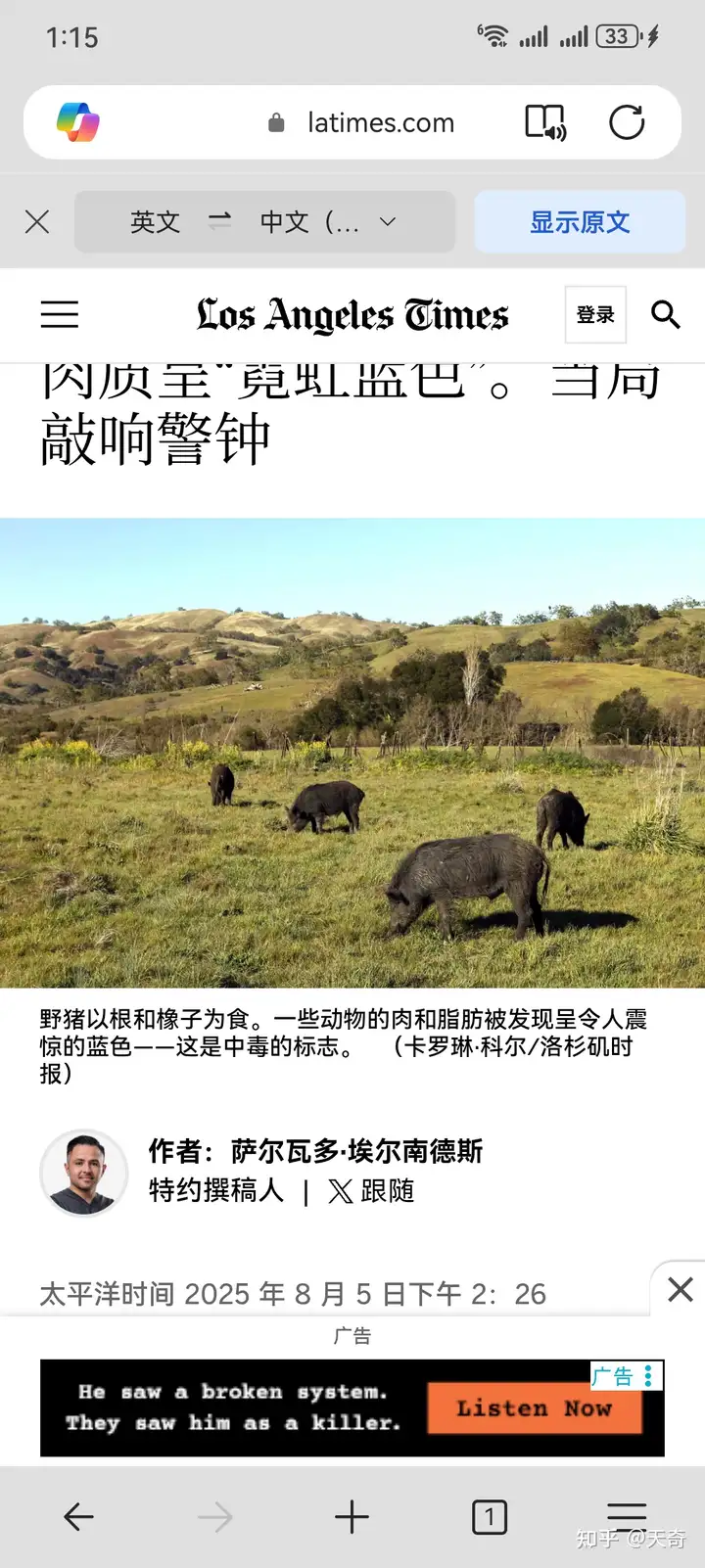

2015年就发生过相同的事情,只是最近又发现了,媒体就再次报道了,很多图片用的还是2015年的。

这次发现蓝色肉身野猪的,是一家专业控制野生动物数量的公司。

公司负责人伯顿发现情况后,也进行了调查,最终所有的线索指向了田里的松鼠诱饵陷阱,这些陷阱是为了控制松鼠数量而设置的。

一般来说,在日常使用灭鼠药的时候,为了防止误食,灭鼠药通常是被染色的,颜色有多种,而很多抗凝血灭鼠剂的颜色就是蓝色的。

伯顿发现野猪很喜欢这种“蓝色食物”,会主动去寻找陷阱,试图把陷阱翻过来,或者直接破坏,目的就是吃里面掺有灭鼠药的饵料。

伯顿的猜测和最后“蓝猪”尸检结果是吻合的,在蓝色野猪的胃和肝脏中,确实查出含有抗凝血灭鼠药——敌鼠酮的成分。

而且,从野猪全身变蓝的程度来看,这些野猪吃带毒“蓝色食物”已经有一段时间了。

很多人很疑惑,灭鼠药吃那么多,野猪怎么没被毒死?

事实上,从科学角度来说,灭鼠药对几乎所有动物都是有影响的,只是影响有多大,就要看具体情况了。

抗凝血灭鼠剂,是目前使用比较普遍的一种灭鼠药,它的作用机制就是阻止血液正常凝结,最终导致小鼠内出血而死亡,也分为一代和二代,敌鼠酮属于第一代抗凝血灭鼠剂。

第一代抗凝血灭鼠剂的特点就是毒性不强,起效慢,因此需要多次摄入才能达到致死剂量。

由于有延时起效的特性,它也被认为是一种口感较好、不会被排斥的灭鼠剂。

如果是松鼠吃了,不会立马死亡,在毒发之前还可以存活几天。

而野猪的体型比松鼠大得多,生命力又顽强,它多次摄入松鼠陷阱里的饵料,短期内也不会死亡,但影响肯定是有,除了体内的肉(主要是脂肪组织)是蓝色的之外,它也有可能体内出血,变得嗜睡虚弱。

若长期食用,不排除有个别野猪产生抗药性。

这也是第一代抗凝血灭鼠剂的缺点,吃多了动物可能会产生遗传抗性。第一代抗凝血灭鼠剂中的华法林就是例子,之前就有研究表明,部分老鼠对这种物质产生了抗药性突变。

也正是因有一些老鼠对一代有了抗性,科学家就开始用第二代抗凝血灭鼠剂。

二代的特点是毒性比一代更强,老鼠吃一次就能达到致死量,对一代有免疫的照样有效果,但缺点就是,在动物体内残留的时间比一代更长。

蓝猪的存在,会带来什么影响呢?

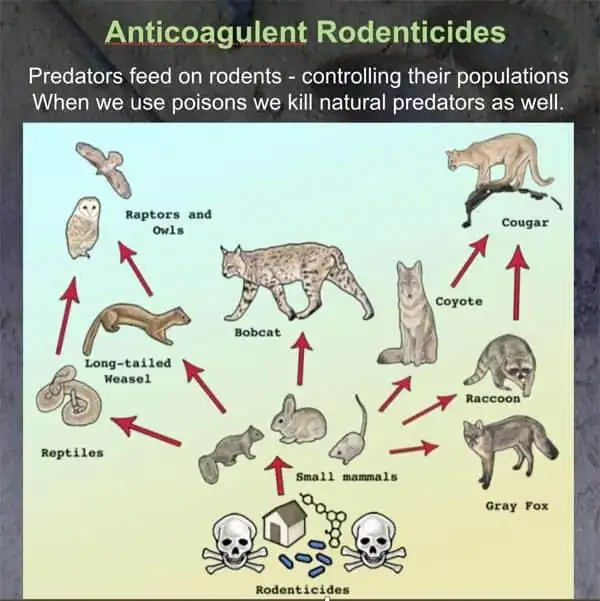

灭鼠剂能在动物体内残留,问题就很大了,最后那张图就很直观了。

这意味着,食物链中只要有一种动物吃了带毒饵料,整条食物链都有可能被殃及,二次中毒的情况会比较多。

科学家前段时间针对二代灭鼠药进行了调查,证实“慢性灭鼠药正在杀死顶级捕食者”,他们在一些顶级捕食者尸体里发现了灭鼠药成分,概率大概是检测动物中的1/3。

在加州,除了野猪,过去在棕熊体内也检测出了灭鼠剂残留。

敌鼠酮虽然属于第一代抗凝血灭鼠剂,体内残留时间没有二代久,但代谢它至少需要10-14天。

关键是,这些野猪还在不断摄入新的灭鼠剂饵料,它相当于一个行走的“毒药罐”。

得亏野猪现在强大到只有人类可以制服它,要是它仍处于被多种动物捕食的生态位,影响就更大了。

这也给我们提了个醒,抗凝血灭鼠药对生态的影响面是广的,得慎用!

还有一个问题需要注意,那就是:野猪肉色正常不代表动物就是健康的。

就拿野猪来说吧,每头猪对染料的代谢都不一样,摄入量也不一样,导致猪肉蓝得各有特点,有深有浅,有的极具艺术感,还是蒂芙尼蓝色的,但也有可能有的野猪压根就不显色。

所以说,现在加州的建议是:蓝色肉身的野猪不要吃,正在实施啮齿动物控制计划地区的所有野猪,最好也不要吃。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧信息来源于 新闻报道继续追问

由知乎直答提供查看全文>>

怪罗先生 - 327 个点赞 👍

说来也奇怪,新闻里给的蓝猪照片是2015年的旧照片[1],加州早在10年前就已经出现“蓝色”野猪了。

这张图才是今年加州发现的新的一只蓝色猪。

通常情况下,这些猪只有表皮脂肪或内脏的脂肪组织才出现这些蓝色,肌肉和内脏器官一般不呈现蓝色。但也不是所有猪都会呈现蓝色,这次发现的也只是野生动物控制公司的客户捕获了数百头野猪,才发现一头这样的猪。

加州鱼类和野生动物部的解释是:这种蓝色是因为野猪直接食用了杀鼠剂,间接食用了被毒的老鼠,而被染色[2]。

通常情况下,为了提示你这些东西不能吃(嗯,不是做的好看吸引你去吃的),杀鼠剂制药公司通常会添加色素,反正不是给人吃的,所以他们也不会用可食用色素,至于这些色素是具体什么,公司一般配方上也不写。这些毒药可能被染色成绿色、蓝色或者红色。

敌鼠酮作为抗凝血剂。其本身的颜色是淡黄色。其作用机制是通过抑制凝血酶原合成发挥作用,需要多次投放使鼠类体内积累毒性,老鼠在食用后不会马上死去,因此排泄物会是蓝色,且积累到一定程度引发内出血致死。维生素K1可用于治疗敌鼠酮中毒,它对哺乳动物的所有形式都是有毒的。

由于鼠药的投放量是针对老鼠的体重的,在哺乳动物中的半致死量为0.39mg/kg,对于上百斤的野猪来说,食用敌鼠酮后并不会马上中毒致死,而会在体内积蓄并代谢和排出。

据加州鱼类和野生动物部门称,2018 年的一项研究发现,接受检测的野猪中约有 8.3% 带有抗凝血灭鼠剂残留的痕迹。大部分的野猪不会有明显的蓝色,只是这种蓝的发亮的猪应该是直接吃了太多杀鼠剂,在脂肪组织攒了太多染料代谢不出去导致的。

根据加州农药管理局的规定,敌鼠酮在加州大部分地区都是被禁止的,除非由经过认证的病媒控制技术人员、政府机构或在农业场所使用。相比于人类,其他小型哺乳动物和鸟类有更多的暴露风险。大范围投放鼠药,会造成捕食老鼠的动物发生二次中毒。

参考

1 人已送礼物

1 人已送礼物查看全文>>

艾比斯 - 287 个点赞 👍

查看全文>>

天奇 - 170 个点赞 👍

这下真得防止小孩误食了。

野猪肉变蓝,是因为野猪「误食」了

「敌鼠」(diphacinone)毒饵。

「敌鼠」是一种「抗凝血灭鼠剂」,

在兽医毒理学和法医毒理学中均有涉及。

「敌鼠」及「敌鼠钠盐」都属于高毒物质,小鼠的半数致死量(LD50)为112~196毫克每千克;成年人口服0.06~0.25克的敌鼠钠盐,即可引起中毒,口服0.5~2.5克的敌鼠钠盐则可致命。

「敌鼠」本身是无色无味的黄色针状晶体,「敌鼠钠盐」则呈黄色粉末状;而当使用「抗凝血灭鼠剂」时,加州食品和农业部要求,将含有抗凝血剂的毒饵染成蓝色,以便可以识别出它们是毒剂。

在法医实践中,也有使用敌鼠钠盐投毒的案例。

那么这些野猪是被毒死的吗?

基本上并不是,因为这些野猪所吃下的毒饵,是用来防治松鼠的,也就是有效成分的含量不需要特别大,而这些野猪的体重足有45~90千克。

带有蓝肉的野猪是在被猎人捕猎后,切开一看才发现的。

其实这种事也并不少见,

因为「抗凝血灭鼠剂」是在灭鼠剂中使用率最高的,大概要占80%~90%。

野猪是一种机会主义的杂食动物;

也就是说,他们会根据所遇到获取不同食物的机会,来调整自己的饮食结构,也可以看做是一种省力原则,因此如果碰见中毒后虽然没死,但行动稍显迟缓的啮齿类动物,它们也会吃的,吃下中毒的猎物(但在这次的事件中,经过调查发现,是因为用来防治松鼠的毒饵陷阱被野猪群发现),也可能导致它们的肉和脂肪被染色变蓝,这可能是由于染料难以代谢;

同为机会主义杂食动物的熊,也被发现有类似的情况,而鹿则是由于吃到被污染的植物摄入了毒饵;

以上三种动物又都是加州地区猎人所捕猎的目标。

因此相关机构人员提醒猎人们,要谨慎对待这些猎物肉,这些动物只要接触了灭鼠剂,其肉就有被污染的可能,如果发现了有蓝色色素沉积的猎物肉,不要食用,并向官方报告。

值得一提的是,肉和脂肪被染色,其实不是个好的判断标准。

肉没染色,也可能有毒;

而肉眼看上去染色明显,也不一定毒性就大。

虽然异变最明显的是肉和脂肪,但毒物的主要富集位置还是肝脏,在一项研究中发现肝脏生物积累 抗凝血灭鼠剂的频率(45.2%)高于肌肉(11.9%)。

犬和猫也可能因抗凝血灭鼠剂而中毒,相比猫和其他家畜,犬中毒的情况更常见。

「敌鼠」及「敌鼠钠盐」因与维生素K1具有相似的结构,所以会抑制维生素K1的正常作用,进而诱发凝血功能障碍,中毒动物身体的任何部位都可能自发出血;它们可经胃肠道、呼吸道及皮肤吸收,在人类体内的半衰期是15到20天。

犬急性口服「敌鼠」的半数致死量(LD50)为3~7.5毫克每千克;猫为14.7毫克每千克。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

王豆皮 - 1 个点赞 👍

最近很奇怪,网上不少人对流浪猫喊打喊杀,说破坏环境,同时又对猫的益处极力贬低。

我说猫能抓老鼠,就有很多人说,灭鼠主要是靠人。

实际上,人工灭鼠主要是靠投放老鼠药。关键是药不能停,一停,老鼠又恢复了。

那人类长期大量的向自然界投放老鼠药,毒害各种动物,就不破坏环境了吗?

幸好是野猪吃了肉变成蓝色了,不然的话,人们还不知道这些野生动物都吃了老鼠药呢!

而最环保的灭鼠方式正是生物防治。

还有人说了,老鼠的天敌又不是只有猫。还有蛇,猫头鹰,黄鼠狼等等。

哦,那敢情好。那以前垃圾桶旁边是猫走来走去,现在把猫杀了,改成蛇在那里窜来窜去,你确定人们会更喜欢吗?

顺便说一句,猫能够驱赶和捕猎一些小蛇,这也是猫的益处之一。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

greatmatch