为了 985,家长们开始卷「聪明药」,什么是「聪明药」?真的能提高学习效率和成绩吗?滥用该药有何风险?

- 335 个点赞 👍

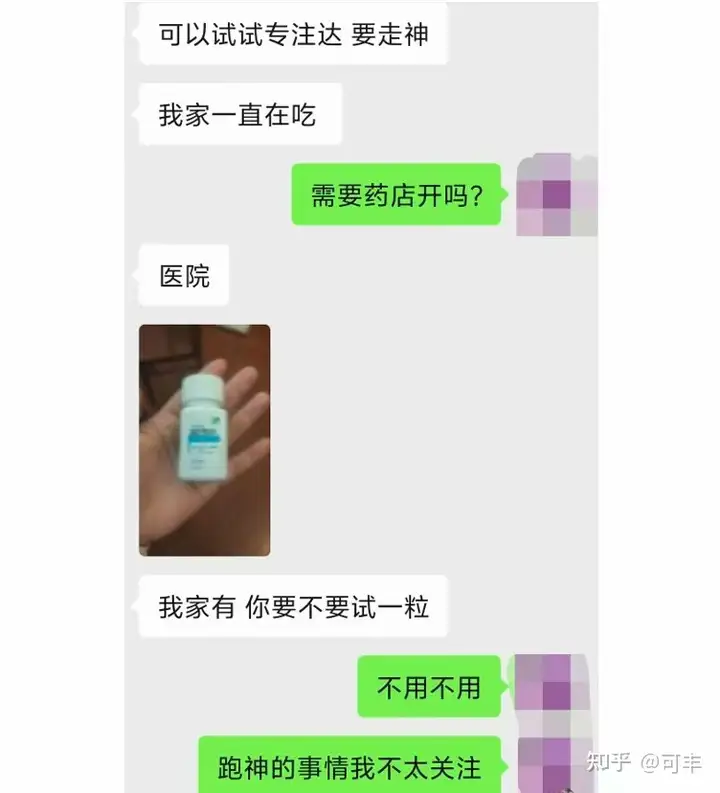

我的一位邻居就给她读六年级的女儿用“聪明药”,曾经还推荐给我。

邻居所谓的“聪明药”就是医院给ADHD的患者开的药——专注达。

我很排斥给孩子乱吃东西,更别提药了。

所以,没有接受邻居的“好意”。

通常说的聪明药,到底指的是什么呢?

主要是三种药物:

阿德拉

利他林

阿莫达非尼无论这三种中的哪一种,在任何一个国家都是精神类管制药品。

只可能在精神科开具处方的情况下才能拿到。

但是,很多高考考生的家长就会在孩子备考阶段,通过各种非法手段买到利他林,给孩子服用。

利他林是通过刺激中枢神经的方式,让人保持清醒,集中注意力。

短时间来看,孩子的学习效率会明显上升。

结果是什么呢?

考完后,要立即去接受妄想症和焦虑症的治疗。

阿德拉和利他林、万斯达之类的药物其实都是用来治疗ADHD的。

据说正常人服用这些药品,能够集中注意力,专注于学习或工作,能够坚持繁重的脑力任务……

还有人发现,服用利他林的人会认为数学“很有趣”。

一、阿德拉

“聪明药”中,最危险的是阿德拉。

阿德拉的有效成分是苯丙胺。

它危险到什么份上呢?

如果苯丙胺多出一个甲基,那就变成甲基苯丙胺。

而甲基苯丙胺就是冰毒啊,彻头彻尾的毒品啊。

你可能会说,苯丙胺毕竟不是病毒啊。

但,苯丙胺的成瘾性高啊,如果大量服用,效果和冰毒是类似的。

所以就算是精神科医生,开苯丙胺处方都要比其他药物更加谨慎。

在上世纪五十年代之前,全球对于苯丙胺都没有任何管制。

但它的成瘾性太过严重了,所以,从五十年代,苯丙胺就逐渐被各国监管起来了,列为处方药。

为了绕过处方药和专利的限制,诺华制药的前身CIBA在1950年代找到了一种结构极为类似苯丙胺的物质,就是哌醋甲酯。

哌醋甲酯后来被开发成了药物,就叫“利他林”。

二、利他林

最初,这款成分并没有让研发人员感觉成功,因为人们服用后完全没有苯丙胺那样强烈的效果。

直到后来更多人测试后才发现,虽然没有强烈快感,但注意力的集中度提高了很多。

这是一种默默的背景状态的提升,这种提升甚至可以作用于运动员身上,比如网球选手服用后,挥拍的成功率都会大幅提升。

但是这款药上市后,写的适应症是抑郁症。

它是利用兴奋中枢神经,起到了让人集中注意力的效果。

而抑郁症是一种由血清素决定的疾病,所以这款药对抑郁症基本无效。

这种无效在当时也反映在了药物上市后的销量上。

所以,在1956-1958年间,即使利他林在美国没有任何管制,是非处方药,也依然没什么人买。

于是CIBA后来调整了销售策略,把利他林依照苯丙胺那样定位成一种兴奋类药物。

CIBA强调它要比苯丙胺弱很多,又比咖啡因强很多,适应人群是当时美国战后婴儿潮长大的一大批多动症儿童。

但最开始,CIBA制药在利他林药物的作用原理上写着“尚未完全了解利他林对人体产生作用的原理”。

这是那时候FDA对药品管制的情况,按照今天的标准,利他林是肯定不能上市的。

但当时,可以只以药效做依据,原理可以慢慢研究。

三、阿莫达非尼

据说正常人吃了,就会像打鸡血一样亢奋。

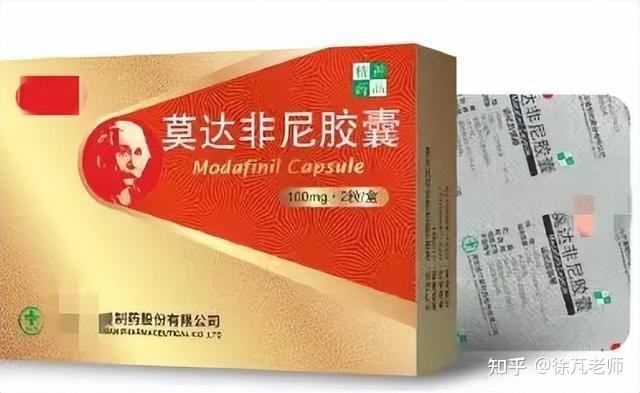

莫达非尼,其实是一种阻止嗜睡症患者在白天入睡的兴奋剂。

有人说,吃一片莫达非尼,相当于喝20杯咖啡。

所以,莫达非尼也被称为“熬夜神器”。

要说清滥用“聪明药”的风险,必须要先明白三款聪明药的作用原理。

这个作用原理,卓克在《科技参考》中,写得非常详细。

我转述如下:

我们大脑神经元的内部存在很多受体,其中有一个受体TAAR1,

有一大类物质都能和这个受体结合,比如由大脑自己分泌的苯乙胺,或者人类制造的苯丙胺、甲基苯丙胺。

当它结合苯丙胺后,就会让神经元负责吸收多巴胺的那个通道反转180°,相当于把神经元内存储的多巴胺向外喷。

同时,苯丙胺类物质也作用于“去甲肾上腺素的受体”和“血清素受体”,那么,这两种物质也会在脑中大量分泌。

量大到什么程度呢?

一次分泌的量是正常人几个月分泌的总量。

于是最开始起效时,人就会有巨大的幸福感、快乐感,那是一种健康人无论获得了多么伟大的成就都不能比拟的快乐和满足。

但是,

这种物质改变了多巴胺系统的工作模式。

而多巴胺在大脑中的作用是什么?

是让人产生驱动力啊。

比如——

我今晚要吃顿大餐、我要搞定这道题,我要写一篇文章,我要去北京旅游……

而只要苯丙胺类物质猛烈刺激一次后,今后多巴胺系统要想活跃起来,需要的刺激强度就要远远高于大脑自己可以达到的峰值。

于是表现在日常生活中就是,那个人如果不借助苯丙胺,靠自己的大脑是无论如何都不想做任何事的,包括吃饭,更不要提集中精力思考了。

可怕不?

所以说——

服用苯丙胺类聪明药多了以后,一旦停药了,刺激强度不够,大脑就不会运转了,精神也不再集中。

于是,为了能再次集中精力复习,只能继续服药。如果哪一天停药了,他的思考能力就彻底丧失了,智力水平是远远低于普通人的。

而且,危害远不止于此。

因为它同时影响到了去甲肾上腺素和血清素的分泌,

于是,

曾经被短时间大幅提高的快乐感,现在完全颠倒变成了大幅的绝望感了。

曾经大幅提高的对疼痛的忍耐力,变成了即便身体没有其他疾病也时刻感觉浑身钻心的疼痛。

在毫无欲望、绝望感、身体持续剧烈的疼痛的折磨下,大部分人持续不了几天就要计划自杀了。

你看,

“阿德拉”的成分是啥?

苯丙胺啊,所以,阿德拉是最危险的。

再来看看利他林哈~~

利他林是在苯丙胺的氨基上做了修改。修改后的结构虽然还可以和TAAR1受体结合,但结合后并不能反转多巴胺的通道,而只能堵住多巴胺外出的通道,而且堵住的时间只有3、4小时。

那么,在这段时间,释放的多巴胺就无法再回收了,

这其实也一定程度的增加了神经元附近多巴胺的浓度,相当于在各方面都弱化了90%的苯丙胺。

所以,

在长期服用利他林后停药,依然会让其中相当比例的人产生抑郁和萎靡不振,只不过不会像苯丙胺那么严重。

那,你可能会说,利他林好像也没有那么严重嘛~

你要这样想,可就错了。

只要一个人体验过聪明药的效果,就可能会对药物作用于神经系统的各种神奇效果感兴趣,久而久之,就会沿着这条路继续往远走,可能已经不是为了备考了,而是追求药物对神经的刺激。

北京高新戒毒医院的戒毒科主任在接受《每日经济》新闻记者采访时就谈到了,自己最近几年治疗滥用利他林患者的情况。

他说,在他治疗的利他林成瘾患者中,大约有一半人最终染上了其他毒品。

所以,

别看滥用聪明药和吸毒还有点距离,但也可以看成是正常人和瘾君子两者过渡的一座桥。

“阿莫达非尼”呢?

它应该是三款药中对学习效果起效最小的。

它本来是用于治疗嗜睡症的。

嗜睡症患者在严重的情况下,可能上一秒还清醒的开着车,下一秒就已经困的睁不开眼,再等几分钟就会彻底睡着,这在路上就很危险了。

但阿莫达非尼能干扰睡眠的过程,影响一个人的觉醒程度,让嗜睡症患者度过这个危险阶段,也常常用于极端情况下维持站岗的士兵的清醒状态。

但这是一种不能长期用的药,连续使用到第3天时,药效就开始大幅衰减,原来的剂量就无效了。

于是为了维持清醒状态、不睡觉,必须2倍、3倍、4倍的加大剂量。

而就算是通过服药保持了清醒,也并不意味着大脑还在正常思考。

而是在不睡的时候,人也处于极度低效的状态,只是干耗着,而且因为睡眠被剥夺,免疫力也会直线下降。

总之,

它们本来都是用来治疗非常严重的疾病的,自带“杀敌一千自损八百”的属性。

它们并不是那种能稍稍提高一个人的学习能力却不会导致严重危害的能力提升药。

就算有人吃了以后没有抑郁和成瘾,那也只是因为幸运而已,可能是由于仿制药的低劣生产质量导致剂量不足或者成分失效,所以躲过了一劫。

卓克强调说——

起码到现在为止,世界上还没有哪款药物可以划算的提升一个人的学习能力。

千万别把自己的孩子当小白鼠,啥啥啥都喂啊。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

可丰 - 121 个点赞 👍

靠“聪明药”搏985,其实就是在拿健康搏幻觉。

在考试这件事上,其实可以说全球学生都在卷大脑。之前有部韩剧《善意的竞争》,剧情中就以“聪明药”为切入口,拍了韩国校园内卷和家长与学生对顶尖高校、尖子专业(如医学系)的拼命追逐。拿苯丙胺、莫达非尼、哌醋甲酯这些本来是用于对抑郁症、嗜睡和多动症的处方药当作学子用作维持注意力与增强记忆力的认知增强剂。

此外药品滥用肯定也少不了美丽坚了,一项由美国密歇根大学和哥伦比亚大学联合团队发表在《JAMA Network Open》的研究,通过对2005–2020年全美23万余名中学生使用处方兴奋剂(如利他林、Adderall)的医疗与非医疗状况调查,发现了在处方率较高的学校,学生非医疗使用率(即滥用率)也显著更高,部分学校滥用率超过四分之一。这项研究提示:处方药可及性与“聪明药”滥用存在结构性关联,学业压力环境可能促成非医疗使用的常态化[1]。

下面细说这个新闻

所谓的聪明药并不是特指某一种药物,而那些本来是用于对抑郁症、嗜睡和多动症的处方药俗称。

要想通过药物使人的思维变活跃,使精力充沛,那么势必要影响人的中枢神经系统,毕竟中枢神经是学习、记忆的神经基础,人类的思维活动也是中枢神经系统的功能之一。

和这类相关的药,很容易想到中枢神经兴奋剂(central stimulants)。

常见的中枢神经兴奋剂有三类:

1.主要兴奋大脑皮层的药物,2.主要兴奋延脑呼吸中枢的药物,3.主要兴奋脊髓的药物,能选择性兴奋脊髓。

后两者主要用于呼吸抑制的解救和偏瘫治疗等疾病,而第一类虽然确实有兴奋大脑皮层的作用,但是主要用在治疗嗜睡症、儿童轻度脑功能失调(多动症)、记忆减退及轻、中度脑功能障碍等涉及中枢神经系统的疾病。

没病也能使用这些药吗

这些药里,有常见被称为聪明药的几种,阿得拉(Adderall)、利他林(Ritalin)、阿莫达非尼(Amodafinil)……这些已经属于临床上精神药品管制范畴内。如果你在机体正常,无病症的情况下使用,可能会适得其反。

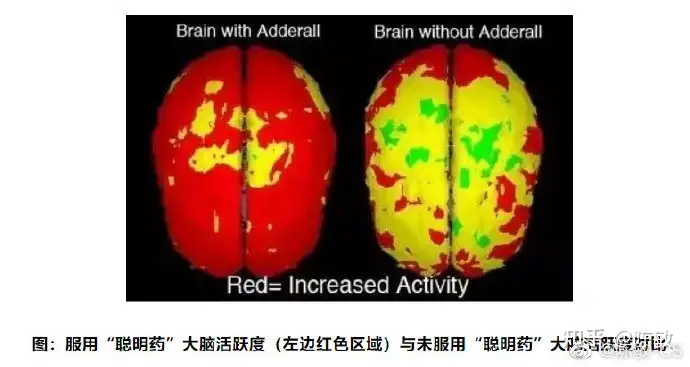

你以为服用完之后的样子

实际上可能会变成这样纸

以利他林中的主要成分哌醋甲酯为例,它能促进脑内神经递质多巴胺和去甲肾上腺素的释放,虽然服用后会使人精神兴奋,不易疲劳,但是哌甲酯的作用机制和冰毒(苯丙胺)类似[2],属于我国管控的第一类精神药品,长期服用会上瘾,并且会加大服用剂量,从而开始大量滥用这些药物。

大量滥用的后果,首先摧毁的是人体的中枢神经系统。会出现各种神经系统症状,比如精神萎靡、疲惫乏力、烦躁失眠、肌肉震颤、抑郁焦虑、头痛头昏等等。在神经系统以外,身体的各个系统都会受到不同程度的影响。比如影响消化系统,导致呕吐腹泻、胃肠功能紊乱等等。

那是不是没有任何东西可以提神醒脑呢?

这倒也不是,目前,很多人喜欢通过喝咖啡、茶或者运动饮料让自己提神。其实,这些饮料起到提神效果主要成分都是咖啡因。咖啡因是一种广泛的大脑皮层兴奋剂,能够暂时的驱走睡意并恢复精力[3]。

许多成年人也会每天都摄食咖啡因,咖啡因在不到一个小时的时间内就可以开始在身体里发挥作用,如果摄取温和剂量的咖啡因,作用可在3到4个小时内消失。

但是值得注意的是食用咖啡因并不能减少所需睡眠时间,它只能临时地减弱困意。

小剂量(50~200mg)的咖啡因即可使睡意消失、疲劳减轻、精神振奋、思维敏捷(1g雀巢速溶咖啡的咖啡因含量大概为35mg;1g茶约含20-35mg咖啡因;1L可乐约含90-100mg咖啡因)[4]。

因此,适量饮用含咖啡因饮料对提神醒脑是有一定功效的。但如果大剂量(超过250毫克,相当于2-3杯煮咖啡)饮用咖啡因饮料[5];可能会导致中枢神经系统过度兴奋。咖啡因过度兴奋的症状包括:烦躁、失眠、脸红、尿液增加、胃肠紊乱、肌肉抽搐、思维涣散、心悸或过快以及躁动等。

更多功能性饮料的科普,可以看看我之前写的这一篇

劳逸结合永远是最好的提神方式

从神经元角度来说,脑内神经细胞的活跃需要一些短期的能量如ATP及长期的能量去恢复其ATP的储存。也就是说,如果过度频繁刺激神元,神经元将不反应或者需要一个更强烈的刺激才能反应[6]。

这也是过度用脑记忆力下降的原因,所以只有科学处理好学习工作与合理休息之间的天平,才能做到事业与健康的双赢。

休息的时候,可以适当进行一些健身。当然,网上各种甩脑按摩的动作并不能使你的思维变活跃。

任何健身运动,按摩手法都只是让你重新获得能量以备下次脑力工作,这就跟洗个热水澡一个效果。

合理地兴奋大脑来增加学习工作能力是有利的,但是过犹不及。长期维持注意力不但没有益处、反而事倍功半,甚至损害身体,当你实在累了,就好好休息一下,不要相信网上有无副作用的补脑神药。

参考

- ^Cyders MA, Schulenberg JE, McCabe SE. Prescription stimulant medical and nonmedical use among US secondary school students, 2005 to 2020[J]. JAMA Network Open, 2023, 6(4): e236404. DOI:10.1001/jamanetworkopen.2023.6404.

- ^National Institute on Drug Abuse. Commonly Abused Prescription Drugs Chart Retrieved from http://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/commonly-abused-drugs-charts/commonly-abused-prescription-drugs-chart on January 22, 2015

- ^oão Joaquim Breda, imageStephen Hugh Whiting, imageRicardo Encarnação1, et al. Energy drink consumption in Europe: a review of the risks, adverse health effects, and policy options to respond. Front. Public Health, 14 October 2014.

- ^曾敏,卓海华,等.速溶咖啡中咖啡因含量的测定方法——液相色谱法[N].海南大学学报自然科学版.2002

- ^Heckman, M. A., Weil, J. and De Mejia, E. G. (2010), Caffeine (1, 3, 7-trimethylxanthine) in Foods: A Comprehensive Review on Consumption, Functionality, Safety, and Regulatory Matters. Journal of Food Science, 75: R77–R87. doi: 10.1111/j.1750 - 3841.2010.01561.x Link

- ^查锡良,药立波.生物化学与分子生物学[M].北京:人民卫生出版社,2013

查看全文>>

元宿six - 98 个点赞 👍

查看全文>>

Afterwards - 29 个点赞 👍

这玩意能吃出来各种精神障碍。

这种魔怔反智家长,其实是孩子的最大负担。

这年头已经不流行坑爹了,流行坑娃。

不管是21年找张雪峰咨询逼孩子报考土木,还是24年逼孩子改志愿去公费师范生,还是吃聪明药,还是把孩子训狗成社会化笨比和预备役心理症。

坑娃套餐总有一款适合父母。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

墨苍离 - 24 个点赞 👍

个人认为, 国内直接翻译成“聪明药”,存在很大的误导作用,因为真有一些神经父母,听名字就以为能提高孩子智商,看到别人家都在用,再加已经卷成习惯了,自然就会选择跟风,就像疯狂补课刷一样,就是不想让孩子输在“超跑线”上。

此类药我科普过很多次,实际就是治疗多动症的中枢神经系统兴奋类精神药物,有很大的副作用。正常人服用后短期内确实能让注意力高度集中,因为它能让大脑时刻处于亢奋中,但这也破坏了人体机制,药效一过人就被打回原型,甚至状态更差,因此需要长期服用,很容易形成依赖性。

长期滥用此类药物,轻则失眠、头痛头晕、厌食、恶心、干呕、心悸、心跳加快,重则出现抑郁、焦虑、幻觉、震颤、神经过敏,甚至产生自杀冲动。而未成年人大脑前额叶皮层未充分发育,会更容易受到药物的影响。

这种精神药物在国外(主要是美国)有两大泛滥群体,一是用来减肥的女性;二是高校学生用来当兴奋剂使用,两者虽然出发点不同,但大多数结果一样,把自己搞得人不像人,鬼不像鬼,沦为一条毒虫。

目前在我国,此类精神药物已经有滥用的趋向,主要是学生群体。家长们一定要知道,成功的路上从来没有捷径,“神药”看似给孩子更有精力,但这是建立在损害健康的基础上,一旦形成依赖,最终只会毁了孩子。

题外话,最早被人作为“聪明药”的其实是甲基苯丙胺(冰毒),只是由于副作用太大,才慢慢被抛弃,改为温和一点的阿得拉(Adderall)。虽然是低配版冰毒,但长期滥用,一样会产生吸冰毒的严重后果,导致各种精神障碍。

国内流行的是利他林(国产为专注达),主要成分为哌醋甲酯,用于治疗儿童注意缺陷多动症,以及缓解嗜睡症和慢性疲劳症等疾病。服用利他林会引起大脑和中枢神经系统兴奋,促进和提升多巴胺、去甲肾上腺素的释放,提升患者的精神专注力。

总之,这些精神药物跟提升智力没任何关系,无非就是强行让服用人员的中枢神经保持兴奋状态,这对正常人的大脑伤害非常大,未成年人大脑前额叶皮层未充分发育,会更容易受到药物的影响,所以在我国都是管制最严格的精神药品。

最后申明一下,这些精神药物并不意味着它们就是“毒品”,其存在的价值是治疗相应的疾病,而并不是用来应对学习考试。在正规的临床治疗中,医生也是根据患者个体差异决定用药的剂量和时间,而非胡乱使用。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

陈敏 - 6 个点赞 👍

呵呵,我是真吃过这玩意,因为多动症(也就是现在网上流行的adhd,快成时尚挂件了)

一直不明白为什么有人会主动吃这东西,我当时吃的择思达,基本上天天肠胃难受,不是反胃酸就是呕吐,一年瘦了20斤,看到吃的就想吐。集中注意力就更扯了,对抑制大脑活跃有作用,但副作用就是反应迅速下降,我从当时fps330一直掉到150,到现在停药三年了都没恢复。我还记得我以前看lol选手ob第一视角像慢放,现在完全操作不起来,直接把我整电子ed了,所以我现在情愿思绪乱飘。

说真的,考试是综合能力的较量,不是单一数值,考你智力、专注力、毅力等,我以前精神状态好的时候,看语文文言文这些能过目不忘,但是这种状态最多五分钟。一开始也会自责不认真学习,后来想开了,就是综合素质比不过他人,能活着快乐地生活就够了。命运的馈赠都有代价,现在靠磕药走到不属于自己的位置,就要做好哪怕一辈子磕药也比不过身边的人的心理准备。

查看全文>>

棋落无悔 - 5 个点赞 👍

从身体控制到精神控制,现在的家长真是太可怕了。儿童的智力,靠所谓「聪明药」来提升,家长不仅害了孩子,而且在推卸自己的责任。

所谓“聪明药”,并不是特指某一种药物,而是某几种精神类药物的俗称,主要包括利他林(主要成分:哌醋甲酯)、莫达非尼、阿德拉

ADHD属于儿童注意力缺陷,这种儿童多动,注意力不集中,且行为冲动。对于这样的儿童,我们需要通过药物来治疗,通过改变大脑化学物质的作用方式,能够刺激中枢神经系统,提升注意力,降低疲惫感。

所有这类药物都属于处方药,需要专业的医生进行评估才可以使用,精神类药物临床上除了具有提神、增强注意力等作用外,还可能让人产生“有效”的心理暗示和脑部小环境变化,进而反复使用,具有潜在的成瘾性与依赖性,滥用会导致更严重的精神症状。

所谓的聪明药都有很强的副作用,它们具有高成瘾性、易产生耐受性和副作用强的特性,停药以后可能会有抑郁后遗症。

学习是没有捷径可走的,有关医学专家早已说过,目前没有研制出任何聪明药,通过药物来提高学习成绩,是妥妥的智商税。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

徐芃老师 - 0 个点赞 👍

"聪明药"上次听的时候应该是十几年前了吧,记得是一位母亲听信这药的神奇,结果把孩子送进了戒毒所。现在看来,这十几年应该都有一大堆人在搞这些,怪不得很多大学生出现各种精神问题。

查看全文>>

路边的陌生人 - 0 个点赞 👍

其实……对于普通孩子或者成绩差的孩子来说,没啥用。脑袋空空,清醒哗哗的,还是考不好的。

对于普通孩子来说,还是思考学习方法吧。实在想提分,好好找个老师补补课更有用一些。

查看全文>>

林水瑶