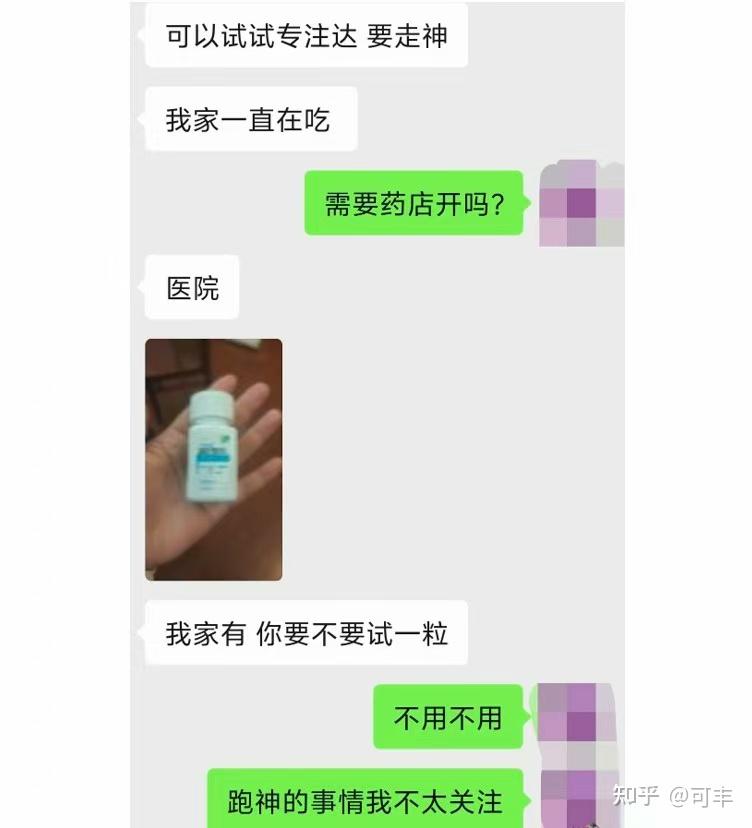

我的一位邻居就给她读六年级的女儿用“聪明药”,曾经还推荐给我。

邻居所谓的“聪明药”就是医院给ADHD的患者开的药——专注达。

我很排斥给孩子乱吃东西,更别提药了。

所以,没有接受邻居的“好意”。

通常说的聪明药,到底指的是什么呢?

主要是三种药物:

阿德拉

利他林

阿莫达非尼

无论这三种中的哪一种,在任何一个国家都是精神类管制药品。

只可能在精神科开具处方的情况下才能拿到。

但是,很多高考考生的家长就会在孩子备考阶段,通过各种非法手段买到利他林,给孩子服用。

利他林是通过刺激中枢神经的方式,让人保持清醒,集中注意力。

短时间来看,孩子的学习效率会明显上升。

结果是什么呢?

考完后,要立即去接受妄想症和焦虑症的治疗。

阿德拉和利他林、万斯达之类的药物其实都是用来治疗ADHD的。

据说正常人服用这些药品,能够集中注意力,专注于学习或工作,能够坚持繁重的脑力任务……

还有人发现,服用利他林的人会认为数学“很有趣”。

一、阿德拉

“聪明药”中,最危险的是阿德拉。

阿德拉的有效成分是苯丙胺。

它危险到什么份上呢?

如果苯丙胺多出一个甲基,那就变成甲基苯丙胺。

而甲基苯丙胺就是冰毒啊,彻头彻尾的毒品啊。

你可能会说,苯丙胺毕竟不是病毒啊。

但,苯丙胺的成瘾性高啊,如果大量服用,效果和冰毒是类似的。

所以就算是精神科医生,开苯丙胺处方都要比其他药物更加谨慎。

在上世纪五十年代之前,全球对于苯丙胺都没有任何管制。

但它的成瘾性太过严重了,所以,从五十年代,苯丙胺就逐渐被各国监管起来了,列为处方药。

为了绕过处方药和专利的限制,诺华制药的前身CIBA在1950年代找到了一种结构极为类似苯丙胺的物质,就是哌醋甲酯。

哌醋甲酯后来被开发成了药物,就叫“利他林”。

二、利他林

最初,这款成分并没有让研发人员感觉成功,因为人们服用后完全没有苯丙胺那样强烈的效果。

直到后来更多人测试后才发现,虽然没有强烈快感,但注意力的集中度提高了很多。

这是一种默默的背景状态的提升,这种提升甚至可以作用于运动员身上,比如网球选手服用后,挥拍的成功率都会大幅提升。

但是这款药上市后,写的适应症是抑郁症。

它是利用兴奋中枢神经,起到了让人集中注意力的效果。

而抑郁症是一种由血清素决定的疾病,所以这款药对抑郁症基本无效。

这种无效在当时也反映在了药物上市后的销量上。

所以,在1956-1958年间,即使利他林在美国没有任何管制,是非处方药,也依然没什么人买。

于是CIBA后来调整了销售策略,把利他林依照苯丙胺那样定位成一种兴奋类药物。

CIBA强调它要比苯丙胺弱很多,又比咖啡因强很多,适应人群是当时美国战后婴儿潮长大的一大批多动症儿童。

但最开始,CIBA制药在利他林药物的作用原理上写着“尚未完全了解利他林对人体产生作用的原理”。

这是那时候FDA对药品管制的情况,按照今天的标准,利他林是肯定不能上市的。

但当时,可以只以药效做依据,原理可以慢慢研究。

三、阿莫达非尼

据说正常人吃了,就会像打鸡血一样亢奋。

莫达非尼,其实是一种阻止嗜睡症患者在白天入睡的兴奋剂。

有人说,吃一片莫达非尼,相当于喝20杯咖啡。

所以,莫达非尼也被称为“熬夜神器”。

要说清滥用“聪明药”的风险,必须要先明白三款聪明药的作用原理。

这个作用原理,卓克在《科技参考》中,写得非常详细。

我转述如下:

我们大脑神经元的内部存在很多受体,其中有一个受体TAAR1,

有一大类物质都能和这个受体结合,比如由大脑自己分泌的苯乙胺,或者人类制造的苯丙胺、甲基苯丙胺。

当它结合苯丙胺后,就会让神经元负责吸收多巴胺的那个通道反转180°,相当于把神经元内存储的多巴胺向外喷。

同时,苯丙胺类物质也作用于“去甲肾上腺素的受体”和“血清素受体”,那么,这两种物质也会在脑中大量分泌。

量大到什么程度呢?

一次分泌的量是正常人几个月分泌的总量。

于是最开始起效时,人就会有巨大的幸福感、快乐感,那是一种健康人无论获得了多么伟大的成就都不能比拟的快乐和满足。

但是,

这种物质改变了多巴胺系统的工作模式。

而多巴胺在大脑中的作用是什么?

是让人产生驱动力啊。

比如——

我今晚要吃顿大餐、我要搞定这道题,我要写一篇文章,我要去北京旅游……

而只要苯丙胺类物质猛烈刺激一次后,今后多巴胺系统要想活跃起来,需要的刺激强度就要远远高于大脑自己可以达到的峰值。

于是表现在日常生活中就是,那个人如果不借助苯丙胺,靠自己的大脑是无论如何都不想做任何事的,包括吃饭,更不要提集中精力思考了。

可怕不?

所以说——

服用苯丙胺类聪明药多了以后,一旦停药了,刺激强度不够,大脑就不会运转了,精神也不再集中。

于是,为了能再次集中精力复习,只能继续服药。如果哪一天停药了,他的思考能力就彻底丧失了,智力水平是远远低于普通人的。

而且,危害远不止于此。

因为它同时影响到了去甲肾上腺素和血清素的分泌,

于是,

曾经被短时间大幅提高的快乐感,现在完全颠倒变成了大幅的绝望感了。

曾经大幅提高的对疼痛的忍耐力,变成了即便身体没有其他疾病也时刻感觉浑身钻心的疼痛。

在毫无欲望、绝望感、身体持续剧烈的疼痛的折磨下,大部分人持续不了几天就要计划自杀了。

你看,

“阿德拉”的成分是啥?

苯丙胺啊,所以,阿德拉是最危险的。

再来看看利他林哈~~

利他林是在苯丙胺的氨基上做了修改。修改后的结构虽然还可以和TAAR1受体结合,但结合后并不能反转多巴胺的通道,而只能堵住多巴胺外出的通道,而且堵住的时间只有3、4小时。

那么,在这段时间,释放的多巴胺就无法再回收了,

这其实也一定程度的增加了神经元附近多巴胺的浓度,相当于在各方面都弱化了90%的苯丙胺。

所以,

在长期服用利他林后停药,依然会让其中相当比例的人产生抑郁和萎靡不振,只不过不会像苯丙胺那么严重。

那,你可能会说,利他林好像也没有那么严重嘛~

你要这样想,可就错了。

只要一个人体验过聪明药的效果,就可能会对药物作用于神经系统的各种神奇效果感兴趣,久而久之,就会沿着这条路继续往远走,可能已经不是为了备考了,而是追求药物对神经的刺激。

北京高新戒毒医院的戒毒科主任在接受《每日经济》新闻记者采访时就谈到了,自己最近几年治疗滥用利他林患者的情况。

他说,在他治疗的利他林成瘾患者中,大约有一半人最终染上了其他毒品。

所以,

别看滥用聪明药和吸毒还有点距离,但也可以看成是正常人和瘾君子两者过渡的一座桥。

“阿莫达非尼”呢?

它应该是三款药中对学习效果起效最小的。

它本来是用于治疗嗜睡症的。

嗜睡症患者在严重的情况下,可能上一秒还清醒的开着车,下一秒就已经困的睁不开眼,再等几分钟就会彻底睡着,这在路上就很危险了。

但阿莫达非尼能干扰睡眠的过程,影响一个人的觉醒程度,让嗜睡症患者度过这个危险阶段,也常常用于极端情况下维持站岗的士兵的清醒状态。

但这是一种不能长期用的药,连续使用到第3天时,药效就开始大幅衰减,原来的剂量就无效了。

于是为了维持清醒状态、不睡觉,必须2倍、3倍、4倍的加大剂量。

而就算是通过服药保持了清醒,也并不意味着大脑还在正常思考。

而是在不睡的时候,人也处于极度低效的状态,只是干耗着,而且因为睡眠被剥夺,免疫力也会直线下降。

总之,

它们本来都是用来治疗非常严重的疾病的,自带“杀敌一千自损八百”的属性。

它们并不是那种能稍稍提高一个人的学习能力却不会导致严重危害的能力提升药。

就算有人吃了以后没有抑郁和成瘾,那也只是因为幸运而已,可能是由于仿制药的低劣生产质量导致剂量不足或者成分失效,所以躲过了一劫。

卓克强调说——

起码到现在为止,世界上还没有哪款药物可以划算的提升一个人的学习能力。

千万别把自己的孩子当小白鼠,啥啥啥都喂啊。