如何看待《澎湃新闻》评论「从最高法治理『挂床』,再看王佳佳法官遇害案」?

- 905 个点赞 👍

我亲自搜过王法官的判例,出事前有截图,一千多例,出事后我搜的,一两百例,几个月后慢慢增加到四五百例。

不心虚下架判例干什么?

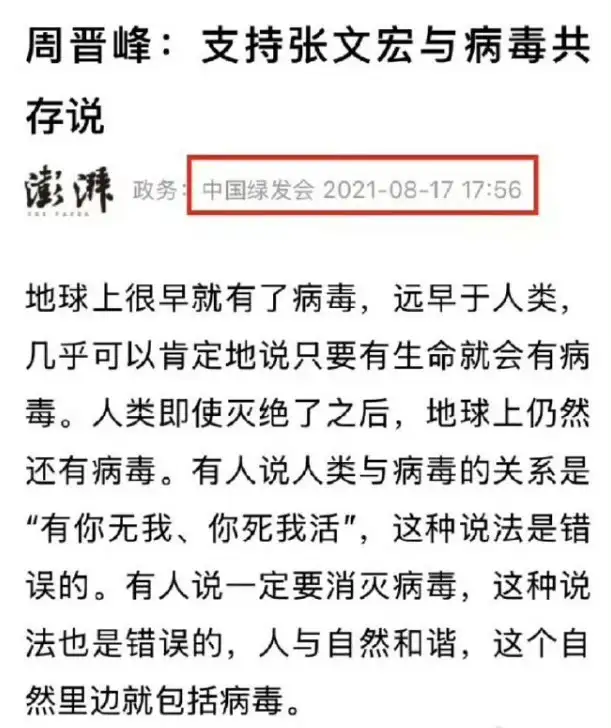

王法官据说所有交通事故判例里出院疗养费用都一分不赔,这明显和保险公司有勾兑,和纪念文章的细节也能对应。

只能说该

查看全文>>

白亦 - 819 个点赞 👍

查看全文>>

二哥 - 551 个点赞 👍

我今天要说一些冒险的话。

我不知道我的法律共同体的同行们,那些身处体制内的司法工作人员们在过去的几个月是否有太多太多不解,是否有太多太多委屈。

对于他们来说,最大的痛点可能在于:为什么当“我们”的每一句话都是对的,“他们”还是要不遗余力地反对“我们”。

这个问题确实令人困惑、难过。

但是我想很多人没有意识到,要命就要命在“我们”和“他们”的区别上。不知道从什么时候开始“我们”和“他们”之间竟隔着一个可悲的厚障壁了。

今天的“我们”需要思考的远不仅是这个案子,而是一些更深刻的东西,

那就是当他们反对春风、抗拒春风、厌恶春风,同情党老汉的时候,他们到底在反对什么,他们又在共情什么?

春风可能不只是春风,春风也是那些曾经让他们感到反感的、高高在上的、悬浮于空气的、爱抽象的人却不爱具体的人的体制内小资产阶级childless cat ladies的抽象集合体。

党老汉可能也不只是党老汉,党老汉是“如此生活三十年”的他们,是一个无比悲观、无比绝望的未来。

如此一来,春风和党老汉的形象就被高度刻板化了,变成了“我们”和“他们”。

当“我们”还执着于案子的对错时,却没有意识到“他们”根本没有在讨论这个案子。“他们”已经厌倦了理性地讨论与是非的分析,“他们”只是热衷于拆台,“他们”现在就是在闹情绪,是“为了反对而反对”。

当然,那篇文章本身写得也没有太大问题,大部分的篇幅还是在讲受害法官生前处理的一些案子,讲她的责任心,讲她的原则性,讲她的耐心与专业。

但是文章的作者似乎觉得这些“好”还不够好,还得好上加好,得是个完人。于是灵机一动、笔锋一转又开始写受害人对于生活的热爱以及爱心,做手工、户外运动、喂流浪猫…

按照我对某些宣传部门的了解,这里面肯定有夸张甚至想象杜撰的成份。

但这就体现出“我们”和“他们”巨大的认知差异了,“我们”认为的这些优点,巧妙地与“他们”脑海中最厌恶的那个形象重合了。

“他们”感到强烈的被剥夺感。

他们没有感觉到春风对于生活的热爱,他们只感觉到了“哪有什么负重前行,只不过是有人再替你岁月静好”。

他们当然是极端的、病态的,不讲道理的。

因为“嫉妒”让他们面目全非。

他们反对的是享受生活吗,不是。他们只是不理解“遍身罗绮者,不是养蚕人”。

他们是反对严格司法、严守底线吗,不是。他们只是回想起自己被为难的时刻,想起“吏呼一何怒,妇啼一何苦”的无助感。

这就是面对同一个表述,两种天差地别的认知。

王佳佳可能确实是个好法官,党老汉可能确实是个恶意索赔者。但这都不影响他们在舆论风暴中成为了情绪载体。

澄清一个案子很简单,

但是你没有办法说服别人的立场,而解决这个情绪背后的问题才是解决根本问题。

至于如何解决、如何弥合,有一个从扬州到上海,再从上海到北京的老人在二十多年前就开了一个药方。

那是一个三层表述,层层递进。

我觉得可以改用一句诗来形容那个理论,

大概的意思是:钱塘江上潮信来,今日方知我是他。

今天的“我们”,有必要重新审视和检验那个药方。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

兰陵戚戚生 - 476 个点赞 👍

所以“保险公司诉前调解愿赔12000,法院只判赔9000”是真的?不是造谣?

这么判的时候难道不会想到受害人会因为心理落差而走极端吗?还是说你根本不在乎?

本来是人家跟保险公司的矛盾,非要把仇恨往自己身上揽?学法律学到脑子都坏了吗?

为了给保险公司省3000块钱而挨刀,也算是舍己为人的典范了,建议每年都宣传一遍。

查看全文>>

张耀龙 - 404 个点赞 👍

查看全文>>

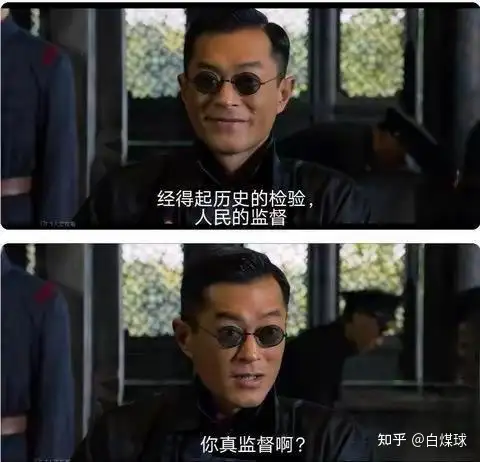

白煤球 - 251 个点赞 👍

判决书紧急下架

跟保险公司不明不白

高强度审理判决案子,还有时间搞各种手工爱好,这速度你以为你是起点编辑呢?

“你法我笑”深入人心,而且这是你们队伍提出来的观点

还以为是纸媒时代呢,牛马没有信息渠道任你忽悠呢?

查看全文>>

低配版海灵顿 - 247 个点赞 👍

查看全文>>

alefrfe - 220 个点赞 👍

查看全文>>

面对憨匹只想说 6 - 194 个点赞 👍

查看全文>>

蓝宇 - 46 个点赞 👍

查看全文>>

斯威特sweet - 45 个点赞 👍

如果领导的看法就是法律。

领导的认为就要坚决执行。

那么怪法学人是非常幼稚和混淆事实的恶意发泄而已。

一个官僚决定生死,决定实质羁押多久,法学人又怎么可能摆脱官僚制订法律条文?

别那么幼稚了。

查看全文>>

铁拳无敌狸花猫 - 26 个点赞 👍

查看全文>>

宝宝巴士维修员 - 24 个点赞 👍

感谢邀请。

其实王佳佳/党老汉案,网上的讨论已经很多了,信息是比较全面的。多重复意义并不大,因为很多时候不是没人写,是没人(不愿)看。

既然受邀,简单讲三点:

1、虽然立场可能相似,但我并不赞同《澎湃新闻》的论证方式。

最高法案例是最高法案例,党老汉案是党老汉案,不能说因为最高法从严治理「挂床」就推出党老汉案判的没错,这是两件事。

讨论案例,应该就事论事,《澎湃新闻》的这篇报道,更多是宣传而非说理论证。

2、但是反过来讲,高票也不够实事求是。

高票说:

我亲自搜过王法官的判例,出事前有截图,一千多例,出事后我搜的,一两百例,几个月后慢慢增加到四五百例。

这个数字是不对的。

以「审理法院:漯河市郾城区人民法院」「审判人员:王佳佳」为关键词,可以搜到2066 篇文书。所以显然不是「出事前有截图,一千多例」——这个数字对不上。

高票所言与事实不符,除非我们认为王法官在离世后依旧上传了超过500起文书。

王法官的文书有没有删减,可以具体去比对核实,但是讨论问题至少要实事求是。

3、很多人认为党老汉案有开药治疗所以不是「挂床」,这个观点是不对的。

早在2014年,《人民法院报》就以《治理“挂床住院” 规范医疗秩序》为题讨论过「挂床」问题,文章介绍了河南省南召县的经验,引用了当地制定的《挂床治疗认定标准及处理办法》。

根据《办法》,「挂床」有三大标准:

(1)在住院期间,夜间不在医院病房住宿并接受治疗的;

(2)住院期间仍回家休养或回单位上班的;

(3)住院费用中仅有检查费用、药品费用而无其他相应住院项目费用的。「仅有检查费用、药品费用而无其他相应住院项目费用」是其中明确列出的「挂床」标准之一。

稍近一些,《河南法制报》在2025年5月也以《骑车撞上犬 摔伤谁负责》为题报道过涉嫌「挂床」的案例。

根据其中的法官说法:

关于挂床,不论是门诊病人还是住院病人,医生均会根据病情用药,故是否有医嘱用药不是判断是否存在挂床情形的判断标准。只有病人病情存在门诊冶疗已不能满足诊疗需要,必须住院才能满足诊疗需要的情况下,病人才应住院治疗,否则,在门诊冶疗已足以满足诊疗需要的情况下却选择住院治疗,即为挂床,挂床期间超出诊疗需要的各种费用应由病人自负。

比较明显的,也是认为要以必须住院才能满足诊疗需要的实质判断来衡量是否构成「挂床」。

尽管这个案子的报道与最高法联动,颇有宣传上的可疑,但这个案子经过一审、二审、再审,并不是为了应景临时裁判,应该可以体现出一定的实务倾向。

这个倾向/标准对不对,乃至王的裁判对不对,大家都可以讨论,但是王的裁判是有一定规范和实务依据(而非完全地随意裁判),这一点也应该承认。

以上

查看全文>>

TEDCJK - 16 个点赞 👍

查看全文>>

知乎小子 - 12 个点赞 👍

说白了还不是觉得党老汉不值钱,不过是被撞了而已。对不对?

我看政府里的公务员都是圣人,都怪群众里有坏人,应该扩大范围抓起来狠狠打击。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

末尘 - 11 个点赞 👍

得了吧,还在那批判“谁弱谁有理”呢?这是谁弱谁有理的事吗?一个案子你这么说我就信了,这么多案子了,我们又不瞎。

现在明明是“妳们有理,我们没理”,那还讲特么什么理。

查看全文>>

情深不瘦 - 11 个点赞 👍

再看?

就现在社会的风气,是觉得前阵子被春风的还不够?

要真像新闻说的那么公正不阿,现在21世纪,百姓终于不是文盲了,监控已经无处不在,云盘储存不是问题了,网络5G遥遥领先了

官方完全可以把医院材料和法院现场直播发出来,百姓不是不明是非的,是有判断能力的

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

尚能饭否 - 5 个点赞 👍

查看全文>>

卢克 - 2 个点赞 👍

查看全文>>

维权疯子 - 1 个点赞 👍

查看全文>>

吕华阳