苹果公司把许多PINK心心念念的印第安员工的照片放在官网上,结果被PINK说是乳化

有什么以为是野史,但其实却是真实的历史?

- 4443 个点赞 👍

查看全文>>

满嘴仁义 - 2982 个点赞 👍

在纳粹德国迅速占领法国后,年轻的纳粹德国军人迅速成为法国同性恋必吃榜。帕特里克·比松(Patrick Buisson)指出,纳粹的宣传无意之中重新利用并塑造了一整套同性恋色情美学,其典型代表莫过于极度强调男子气概和阳刚之美的德军军装,在同性恋眼中带有强烈的同性情色色彩。同时在一些处于躁动青春期的少年心中,这些外国士兵的出现(他们往往只比这些少年稍年长一些),唤起了一种基于骑士精神、男性友谊和英雄热情的浪漫幻想,并最终导向同性之爱。例如,当时年仅14岁的克洛德-米歇尔·克吕尼(Claude-Michel Cluny)回忆说,他在法兰西岛一个小镇的大街上遇到的第一个德国坦克兵,给他的感觉就像塞尔日·达朗小说中的埃里克王子突然现身,他“渴望敌人能教我懂得爱情”,并真的与德军在谷仓阴影下或田野边缘发生了关系。

同样的,在被德国海军征用的巴黎拉封丹和米什莱中学附近,一些年轻男孩无所事事地闲逛着,时而独自一人,时而成群结队,仿佛在为一场危险的“登船行动”(指与德国士兵亲密接触)做准备。而在巴黎的公共厕所周围常常有人进行随意的搭讪。在巴黎市区内,1300个公共小便池为那些有此需求的男性标出了“温柔地图”(指同性恋交往的路线),这里是法国同性恋与德国军人进行秘密约会的绝佳场所。对德国军人的痴迷甚至让一些法国少年自愿加入德军,例如米歇尔在1944年时才16岁,但自从他发现自己的性取向以来,这个少年就一心想逃离位于蒙圣艾尼昂的母亲家。诺曼底登陆没几天,他就前往巴黎到德国征兵办公室报名,经过简单训练后,就被穷途末路的纳粹派往东线战场。不过他只能穿几周德国的军装。1945年5月,当苏军抵达波美拉尼亚的恩斯特霍夫的一个农场时,他赶紧脱下曾让他无比骄傲的德国军装,换上便装,然后被当成纳粹抓来的强制劳动者遣返回法国。

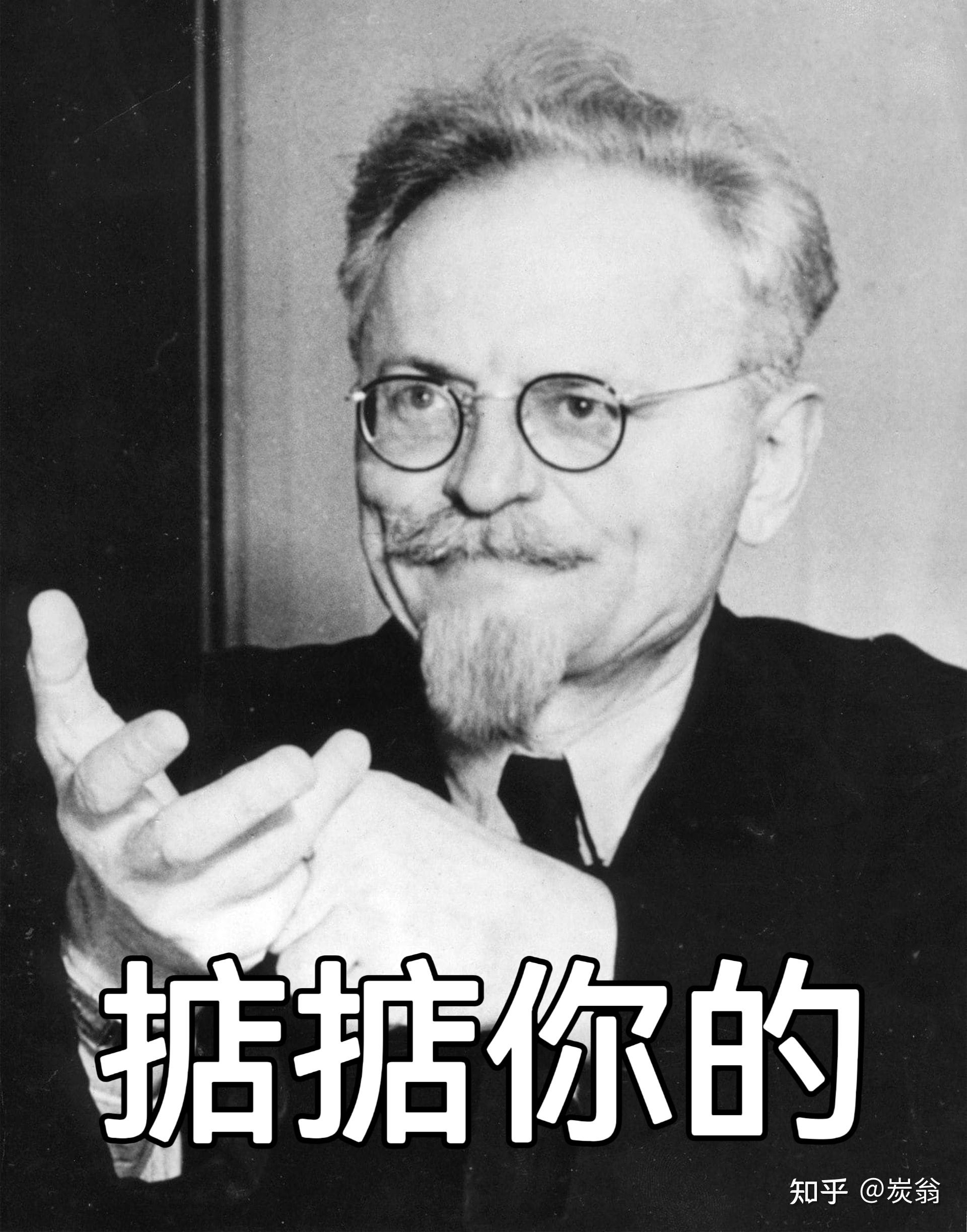

然而这其实并不是本文的重点。值得注意的是,不仅是这些涉世未深的少年,在那些被“高大金发雅利安人”吸引的人中,也包括了一位托洛茨基主义者丹尼尔·盖兰(Daniel Guérin),他出生于一个法国大资产阶级家庭,25岁时就出版了一部“带有同性恋元素的小说”《肉体的生活》(1929年),并引起轩然大波。次年,他搬到了平民区贝尔维尔,同时加入了工人运动,与他的原生家庭及社会圈子彻底决裂——但正如丹尼尔·盖兰后来所承认的那样,他是通过对男性生殖器的崇拜走向社会主义的,即将同性恋视为自己投身政治的动力。简单来说,他渴望接触的,不是书本中那个理想化的、具有改变世界的革命性的无产阶级形象,而是那些身体因劳作而强壮的“年轻无产者”,他想呼吸他们身上的阳刚之气,沉浸在“他们富有弹性的肌肉组成的床垫”中。

这种对无产阶级男性肉体的追求,虽然使他跨越了阶级的障碍,但却让他遭到左翼同志以及工人运动的轻视甚至厌恶,和当时的大多数左翼的刻板认知一样,他们坚决抵制同性恋这种“资产阶级恶习”。显然,既要保持自我,又要维护“革命的体面”:这双重要求使丹尼尔·盖兰生活在一种“持续的恐惧”之中,生怕自己“不当的”同性恋行为被当场撞见。而从1940年6月起,即纳粹德国侵略法国胜利后,他又陷入了其他同样难以解开的矛盾之中:作为一个积极的反战反法西斯者,毫无疑问,他应当反对纳粹,可他却被纳粹军装的同性色情意味所吸引,被年轻德国军人的阳刚之美所征服。在承认并直面自己的欲望之后,他最终下定决心,在德国国防军士兵被打败并臣服之前,绝不与他们上床。这份有选择性的禁欲誓言让他遭受了长达四年的难以忍受的折磨。

作为一名书商经纪人,丹尼尔·盖兰穿梭于被占领的法国各地,无论走到哪里,都面临着同样的诱惑:那些“身材魁梧”、有着“温柔而迷人、仿佛在呼唤爱情的双眼”的“英俊德国士兵”。他原以为早已彻底解决的内心纠结,在每一个街角又重新浮现。此外,他现在所属的托洛茨基主义运动呼吁与德国士兵亲善友好,而法共“只会在背后攻击这些德国士兵”——在真正的托洛茨基主义者丹尼尔·盖兰看来,难道现在不是终于该将国际主义不停留在口头上,而是践行一种发自内心的、真正的国际主义的时候了吗?在这种意识形态解释中,他可以将自己特殊的性取向置于更高的目标。

不止一次,这些内心的动摇几乎要冲垮丹尼尔·盖兰在纳粹占领初期好不容易建立起来的脆弱心理防线。毕竟如他自己所说,那些促使他向“英俊的德国大兵”屈服的理由可不是能轻易被忽视的:“这些身着军装的德国年轻人也是人,尽管他们被迫犯下了种种暴行和罪行,但他们也饱受周围人的敌意,他们需要温情,也需要性方面的宣泄。此外,我在火车车厢过道偶然结识并与之结下友谊的许多人,都是工人和农民的儿子,他们痛恨战争和希特勒的独裁统治”。欲望让他头晕目眩。但他还是克制住了自己。他已经下定决心:他不会屈服于“热血的冲动”,在解放到来之前,他会抵制肉体上的亲密行为。但解放一到,他就一分钟也不会再等了。

查看全文>>

炭翁 - 2730 个点赞 👍

查看全文>>

Ccjk - 2278 个点赞 👍

查看全文>>

阳光草地 - 1831 个点赞 👍

查看全文>>

一颗土豆 - 1756 个点赞 👍

查看全文>>

窝法氦镁烷 - 1625 个点赞 👍

查看全文>>

QQ小可爱 - 1394 个点赞 👍

我记得20年初疫情刚爆发时,欧美日韩澳大利亚印度缅甸等各国的政府和民间组织通过各种渠道给东大捐助防疫物资,日本的捐助上还写着“山川异域,风月同天”,电视上说疫情是蝙蝠引起的。怎么一转眼,这好像根本没发生过。

查看全文>>

东方之子 - 1313 个点赞 👍

查看全文>>

SHEN9791118 - 1303 个点赞 👍

查看全文>>

牛蛙蛙丶丶 - 1229 个点赞 👍

查看全文>>

爱买单 - 1177 个点赞 👍

查看全文>>

G13 Raven - 1024 个点赞 👍

查看全文>>

一样大庄家赢 - 906 个点赞 👍

查看全文>>

加菲的獠牙 - 781 个点赞 👍

断章取义是文人(现在多指媒体人)最拿手的好戏,人家明明不是这个意思,但你给他掐头去尾,董大妈的原话是,在培养人才时要注意海归派,里面可能有间谍,这话有什么问题吗,最恶心可耻的某环球报主编,天天拿爱国当饭吃,结果女儿送去美国留学,回来直接进自己单位,董大妈这一说立刻破了大防上窜下跳

查看全文>>

山野闲人 - 697 个点赞 👍

那不得不说说网红IP变现鼻祖——辫帅张勋了。对,就那个搞复辟的张勋。

天津老百姓有个顺口溜:“辫帅开店卖古董,门票比肉贵三倍;楼上密谈卖情报,地下室里卖龙袍”。大家懂的,天津那地界嘛,怎么听都像是段子,但事实证明,顺口溜还是受了字数篇幅的限制,保守了。

1917 年张勋搞丁巳复辟,拥戴溥仪称帝 12 天就被段祺瑞的讨逆军轰下台。一般来说,这种级别的政治投机者基本就两条路,要么就低调退出历史舞台,要么被枪毙,彻底凉凉。但张勋选择了第三条路:IP创业 。

复辟失败后,张勋在政治上被孤立,经济上也基本破产。他带着 300 辫子军残兵躲在荷兰使馆蹭了半年保护期,直到1918 年才得了个特赦。然后移居天津英租界,开始了他的IP创业。

我们来详细拆分一下他的IP打造全流程。

第一步,先给自己起了个IP名:松寿老人。

第二步:贴标签。别人骂他是封建余孽,张勋就干脆把这四个字当IP签名,在德租界租了栋小洋楼,挂上牌匾 “江西会馆”,对外宣称是 “弘扬景德镇陶瓷文化”,陈列景德镇官窑瓷器、明清家具。匾额是张勋亲自写的,还邀请前清遗老如陈宝琛、沈曾植来站台,隔三差五举办各种古物鉴赏会。

他还在地下室搞了个博物馆,定位很精准,也很炸裂,就叫“复辟博物馆”。展品里有溥仪的龙袍、辫子军的战旗、张勋自己的 “忠勇亲王” 官服,甚至还有复辟当天的讨逆军炮弹碎片。坚定践行了 “黑红也是红”的网红精神,掌握流量密码。

第三步:开发沉浸式体验。游客进楼参观要花 1 个银元,不仅能参观所谓的文物,还能和穿着朝服、留着大辫子的张勋本人合影,照片上还印着他亲笔题字:“与大清忠勇亲王共襄复辟大业”。1银元差不多相当于现在的200元人民币,有点智商税。但每个年代缺啥都不会缺韭菜,当时天津租界的洋人、买办、前清遗老趋之若鹜,甚至有上海的资本家专程坐火车来打卡,就为了看看这个把皇帝梦做成生意的奇人。

第四步,媒体炒作,买热搜。张勋专门雇人写了《复辟目击记》,在《北洋画报》上连载。还邀请外国记者参观,宣称 “中国仍有千万人拥戴皇帝”。英国《泰晤士报》记者参观后还写了报道:“张勋的辫子比大英帝国的王冠更具新闻价值”。

一顿骚操作下来,这个IP算是养号养成了。你以为这就是辫帅的全部能力了吗?不,张勋不仅懂IP,还懂营销。具体操作如下:

玩信息差。对外宣称会馆只接待文化界名流,实际上只要给钱,贩夫走卒都能进,门口的门卫还会 贴心提醒:楼上密室能看辫帅和军阀的密谈笔记,加5毛随便翻。

蹭热点营销。1920 年直皖战争爆发,他故意在会馆二楼开 “军事沙龙”,假装给张作霖提供段祺瑞的情报,其实是放风出去吸引媒体报道 。《大公报》那会儿三天两头登他的 “复辟新动向”,免费给他打广告。

搞反差人设。张勋白天穿马褂接待游客,晚上穿西装和租界洋人打桥牌,逢人就喊口号:“辫子是大清的魂,银元是民国的胆,两者缺一不可”。连荷兰领事都忍不住在报告里写:“此人堪称东方最滑稽的政治商人”。

号养成了,流量来了,接下来该干嘛?那必须是带货。张勋的小黄车里大概有以下链接:

古董:张勋老家是江西的,他从景德镇拉来一车瓷器,每个碗底都刻上 “复辟纪念” 几个字,卖给洋人时说是皇帝御用的,价格翻十倍。

情报:直皖战争期间,他把段祺瑞军队的部署图(其实是过时的)卖给张作霖的副官,换了5000 银元。

龙袍:溥仪的龙袍是复制品,但游客根本分不清,合影一次收费2银元。

到此,一个完整的商业BP才算是真正完成了。

接下来,我们来看看张勋利用这IP的变现能力。

据盐业银行档案显示,1919-1923 年间,“江西会馆” 账户年均收入约 10 万银元。其中 60% 来自门票,30% 靠卖 “复辟周边”(比如印着他头像的瓷器、辫子造型的折扇),剩下 10% 是前清遗老和日本浪人的 “政治献金”。

10万银元一年,换算到今天,差不多2000万吧。

到1923 年张勋病逝时,其遗产清单显示:天津房产估值 300 万银元,江西会馆历年盈利约 50 万银元,另有股票、黄金等动产合计超千万银元。

就问你野不野吧。

或许区分历史和野史,从来不是段子太疯,而是我们对真实的想象力太浅。

张勋 辫子军 查看全文>>

元始天真 - 678 个点赞 👍

以前我以为这是有人黑蒋二公子的,直到后来看了他的口述自传,竟然是真的。

我随身带着一个小无线电,有一天我从小无线电中听到重庆中央广播电台广播日本投降,那时候部队里还没有人知道。

那天营部刚好发饷,我就叫营行政副官把所有人的薪饷及福利社的钱通通拿来买鞭炮及酒,汉中集上的酒和鞭炮差不多都被我们买来了。

士兵们说:“营长发疯了。”因为我从来没有做过这种事。

等到正式宣布日本投降的消息后,我们这个营就开始放鞭炮,晚上庆祝喝酒,别人买不到酒的都到我们营福利社来买,我不仅把原先所有买酒及鞭炮的钱都赚回来,而且还有盈余给士兵发双饷,每个士兵都很高兴。

——《蒋纬国口述自传》

查看全文>>

兰陵笑笑生 - 646 个点赞 👍

查看全文>>

青青空空 - 644 个点赞 👍

查看全文>>

欢乐些 - 609 个点赞 👍

查看全文>>

语当浩然 - 594 个点赞 👍

问:美国建立和大清有什么关系

答:1773年英国东印度公司的商人从福建厦门走私了一大批茶叶,相当于英国本土两年的消耗量,等这批茶叶到手后英国人傻眼了,这么大量的茶叶根本吃不下,摆在英王面前的几乎只有两条路,一条是允许这批茶叶进入英国本土,然后英国本土的茶叶商人集体升天,二是不允许这批茶叶进入英国本土,然后东印度公司原地升天!聪明的英王室想到了一个既要又要的办法,就是允许东印度公司往北美殖民地倾销这批茶叶还不收什么税,同时严厉打击北美地区的私茶买卖!这样一来这批茶叶就能以北美茶叶价格的一半在北美殖民地倾销,这等于是用北美茶叶商人原地升天的代价换英国茶商和东印度公司的命!北美人当然不干,于是乎在这批茶叶运到波士顿的当天就有八千多人在港口集会抗议,当天晚上又有几十个白人殖民者趁夜色悄悄上船,将342箱茶叶倒进了大海,这件事有个大名鼎鼎的名字,叫波士顿倾茶事件,直接导致了后来的美国独立战争,厦门海关到大清灭亡应该都不知道自己眼皮子底下的一场走私间接的孕育了一个国家

查看全文>>

大明战神朱祁镇 - 592 个点赞 👍

查看全文>>

遠方燈塔的晨光 - 590 个点赞 👍

查看全文>>

噼里啪啦 - 555 个点赞 👍

查看全文>>

pnfy yu - 543 个点赞 👍

我们正在经历历史,最近我在一些论坛的账号总是被很多人举报,这些被举报的内容都有一个共同特点,就是都是揭露满清宗室贵族的罪恶的内容。我总感觉有些大的要来了。

查看全文>>

DRAGON - 532 个点赞 👍

查看全文>>

江湖骗子 - 478 个点赞 👍

查看全文>>

陈年菠萝 - 462 个点赞 👍

查看全文>>

0lochapola - 457 个点赞 👍

查看全文>>

曹操 - 403 个点赞 👍

查看全文>>

王兰香