奇怪,为什么甲午战争打了一年就结束了呢?

从开战到签条约一共不到一年,仅仅9个月,清朝那么废?就不能拖下去吗?往前数,明朝朝鲜战争打了8年虽然大部分时间在议和,但也有两年开战,而往后抗美援朝也起码3年左...

- 7 个点赞 👍

因为从10月24日起,甲午战争已经从一场为争夺朝鲜半岛利益而发生的殖民地之战,变成了日本侵略中国的——第一次侵华战争

1894年10月24日,中国领土上发生了两件大事

第一件大事,是辽东半岛的海岸线上,日本第二方面军成功在花园口实施了登陆,开始直逼旅顺

第二件大事则发生在遥远的黑龙江边儿,由宋庆统率的原赴朝四大军的残部、刘盛休铭军的部分淮军,以及黑龙江将军伊克唐阿率领的东北当地驻军所构成的鸭绿江防线,被日军攻破

一天之内,南北两大防线全部崩溃,日军将甲午战争打成了侵华战争

你以为攻破鸭绿江防线的日军这就消停了?

完全没有,你压根想象不到当时日本人的野心有多大

防线溃败后,宋庆和伊克唐阿统率的防线驻军一路败逃,溃不成军。东北重镇九连城、安东、凤凰城、海城、盖平等在两个月内相继失守

至1895年初,日军的先锋部队竟然打到了满清人龙兴之地——盛京(沈阳)

你说海战我们打不过日本人,怎么到了陆地上我们还打不过日本人?

这就得解释一下当时清朝的战斗策略了

朝鲜、东北两场大战,李鸿章的北洋水师和淮军的数万精锐全

查看全文>>

Mr深水聊医史 - 363 个点赞 👍

都不用考虑军事力量的问题,满清打甲午战争,首先就居心不良。保护藩属国朝鲜只是个借口,真实目的其实是“借倭剿淮”,借着开战,趁机剪除李鸿章的淮系势力。

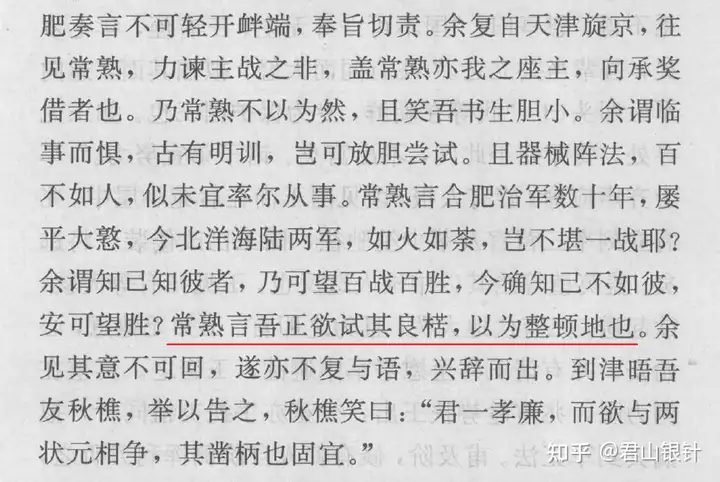

作为光绪心腹的翁同龢,在和他的门生王伯恭的讨论中,就说得很清楚了:和日本开战,就是为了借机整李鸿章。

吾正欲试其良楛,以为整顿地也。

《蜷庐随笔》 这种行为就是:又蠢又坏,拿着国运玩火。

============

在这种居心不良的前提下,清朝整了一堆脑血栓操作。

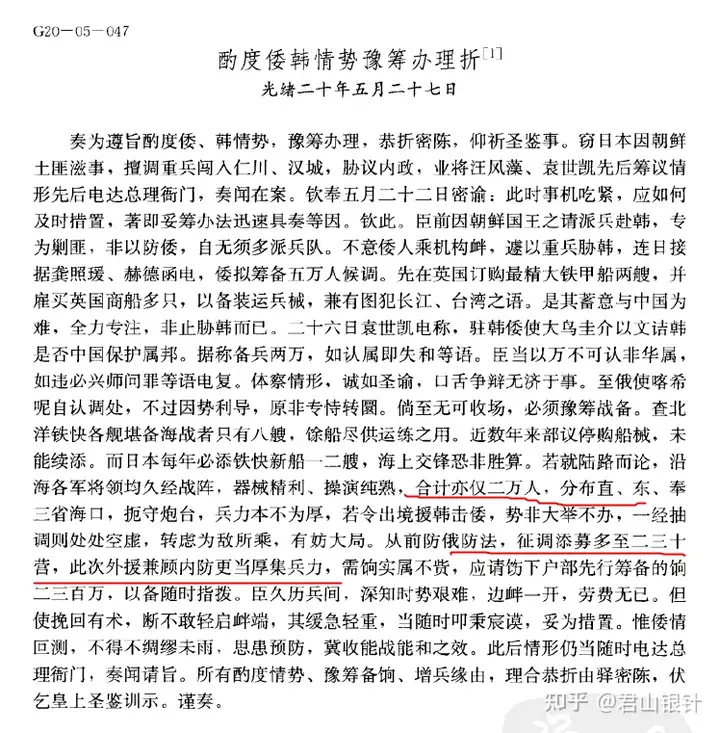

比如:清军能用的部队合计也才2万多人,李鸿章上奏需要招募新兵扩充部队,因此需要先准备200~300万两的军饷。

从前防俄防法, 征调添募多至二三十营,此次外援兼顾内防更当厚集兵力,需饷实属不赀, 应请饬下户部先行筹备的饷二三百万,以备随时指拨。

《李鸿章全集》 结果光绪立即下令严禁李鸿章征兵。等到后面都开打了,才临时抱佛脚允许扩充部队。

(本来就是要剪除李鸿章的淮系势力,难道还能让你扩军?)

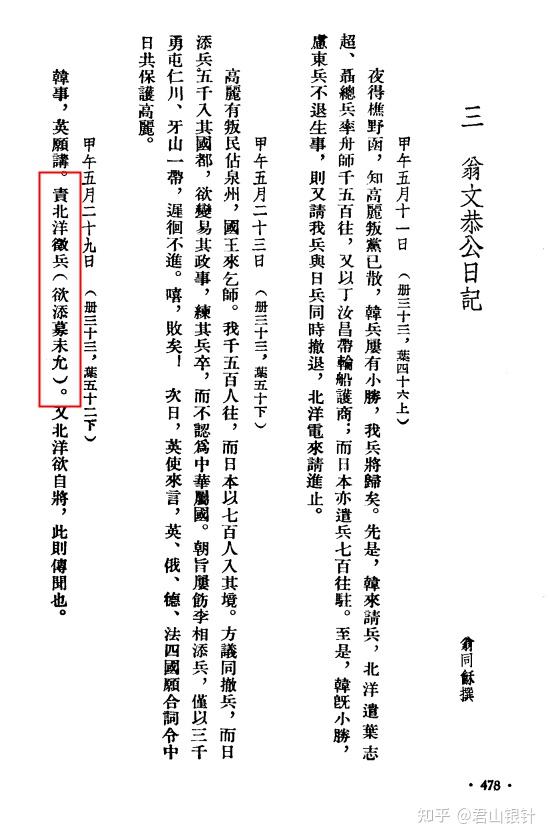

责北洋征兵,欲添募未允。

《中国近代史料丛刊-中日战争(四)》 更绝的是军饷:

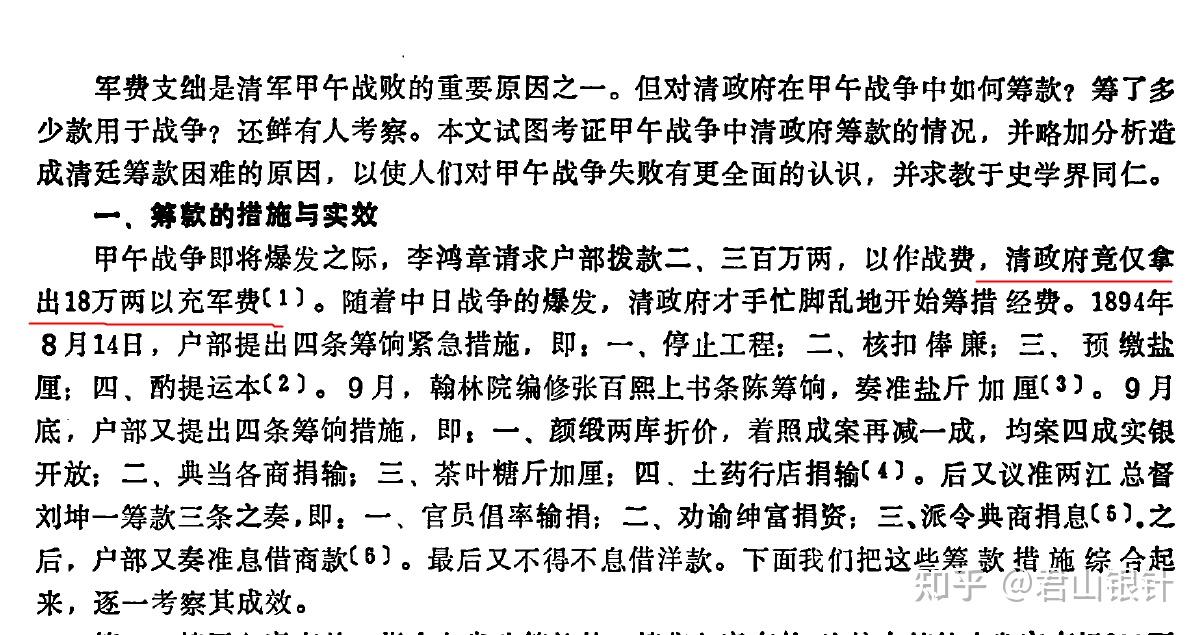

李鸿章让准备200~300万两的军费,结果满清只拿出18万两作为军费。

《甲午战争清廷筹款考析》 李鸿章也不傻,知道清廷的小算盘,所以开战前一直寻求列强调停。但是没辙,光绪立即下令严禁李鸿章找外援。

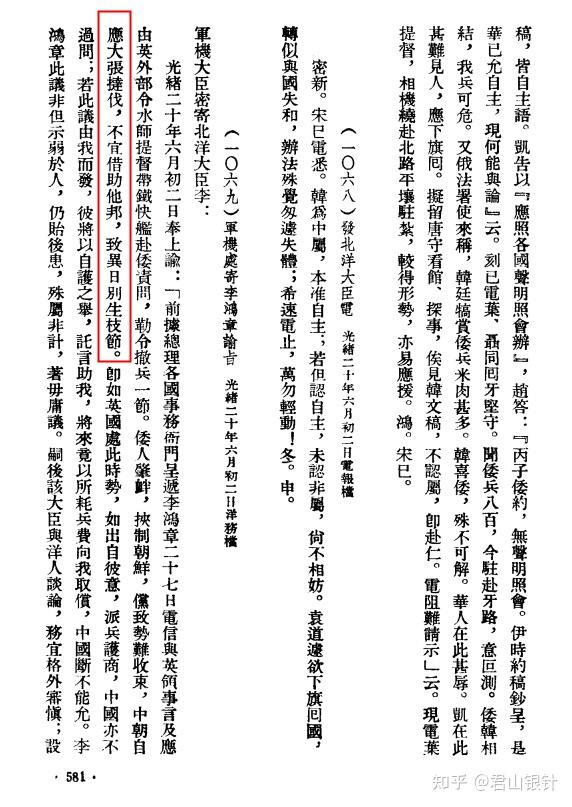

说得这么大义凛然,其实只是为了强行推李鸿章上阵而已。

倭人肇衅,挟制朝鲜,傥致势难收束,中朝自应大张挞伐,不宜借助他邦,致异日别生枝节。 李鸿章此议非但示弱于人,仍贻后患,殊属非计,著毋庸议。

《中国近代史料丛刊-中日战争(二)》 ============

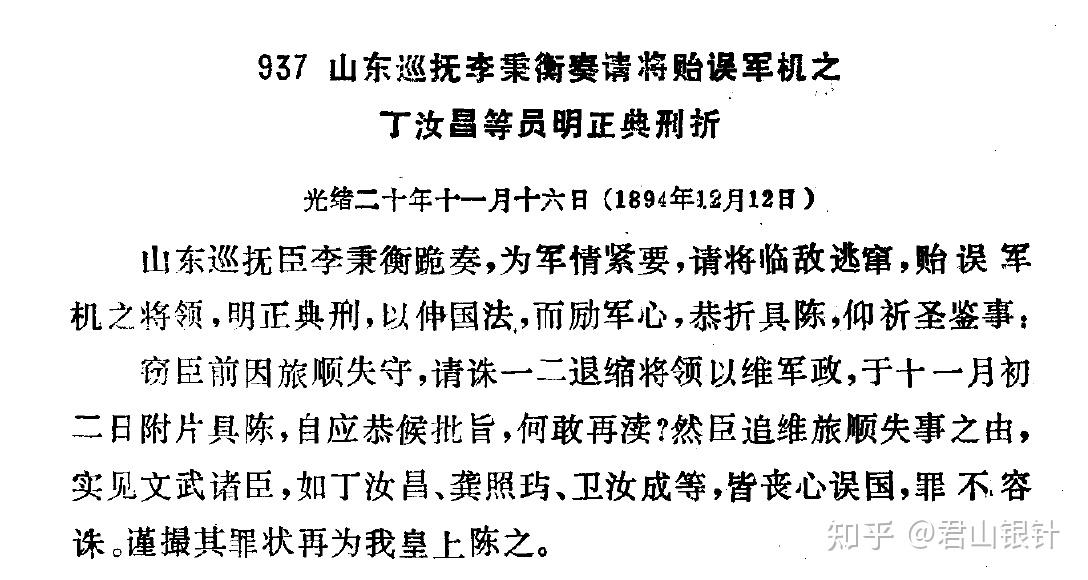

处决淮系的高层人员,当然也是必须的。

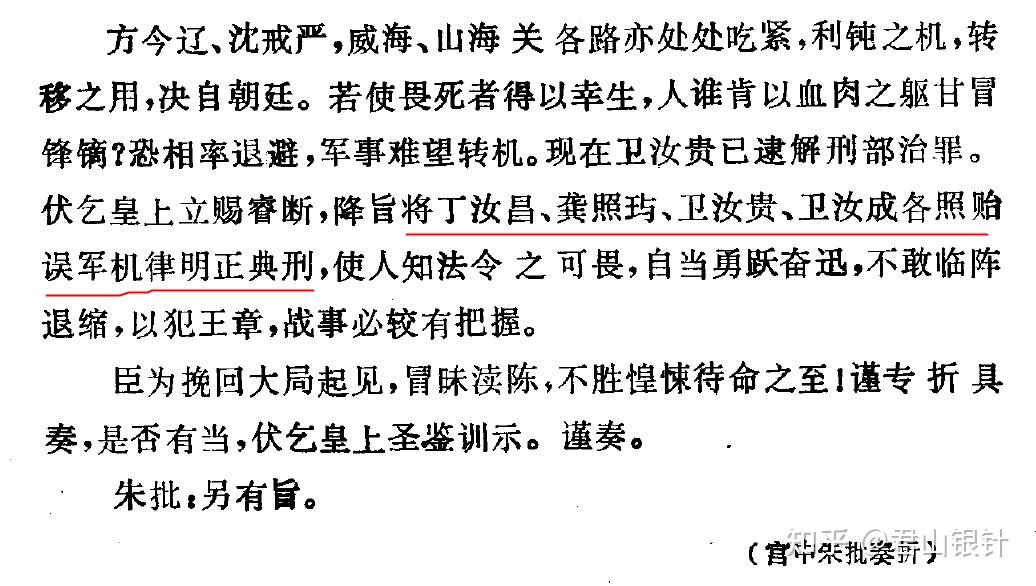

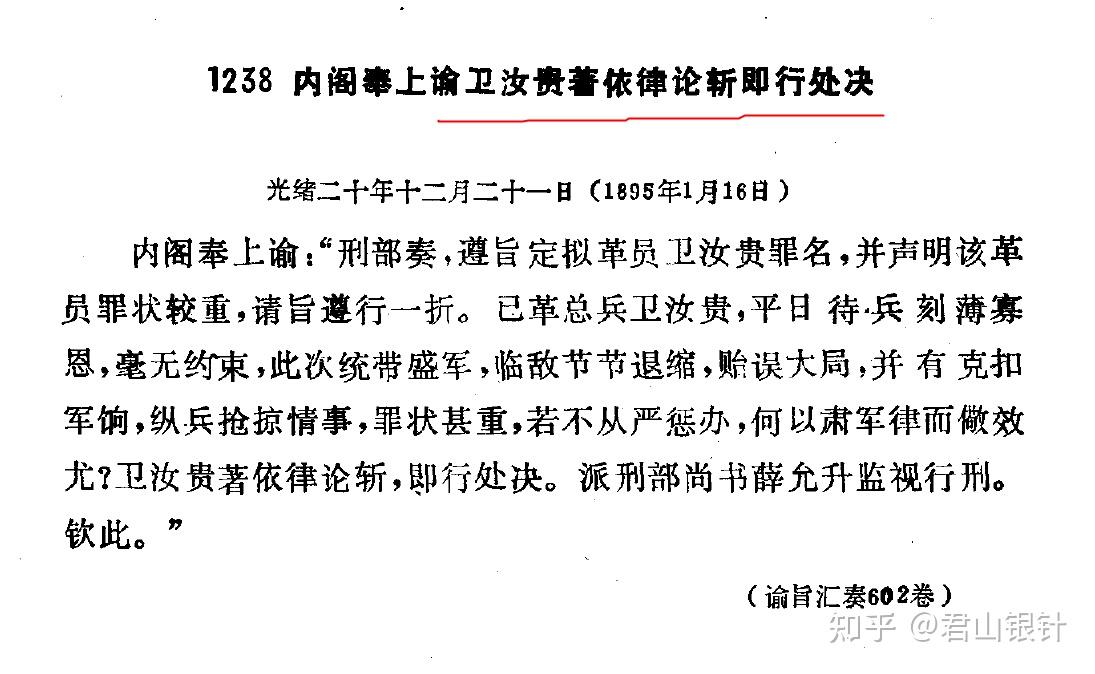

丁汝昌、龚照玙、卫汝贵、卫汝成,这些都是淮系高层人物。战争还没打完,就已经开始准备处决高级将领了。

《中日战争》 实际上,卫汝贵和马玉昆配合打出来的“船桥里之战”,是甲午陆战中打得最好的一场,但是因为卫汝贵的盛军,是淮军中规模最大的,他必须得死。

============

至于抗击日本入侵:

从1894年8月1日,清廷下旨对日宣战,到1895年4月17日,《马关条约》签订完毕,一共260天。

1894年10月14日,对日宣战74天后,清廷上层已经全面达成了投降的意见,此时的日军甚至还没有打入清国境内。后面的186天,清廷都是在忙活着对日投降的事情。

186/260=71.5%,甲午战争的7成时间,清朝都是在考虑怎么对日投降。

============

你能用的兵力才2万,还严禁招募扩充部队,给你的军费才18万两,打到一半还要先把高级将领全部处死,日本人都还没打入清国境内,清廷已经盘算着怎么割地赔款乞降了。

就这水平还打个毛线?换我是李鸿章,我早装病跑路了,谁爱打谁上。

如果把清廷在甲午的真实目的搞清楚,就知道很多人幻想的,把李鸿章换成左宗棠就能赢,是绝对不可能的。

如果左宗棠的部队规模庞大,那一样会被剪除。如果他的部队规模小到让清廷能安稳睡觉,那对上甲午的日军,也是肉包子打狗。

不过,某种程度上,甲午战争清朝是赢了一半了,毕竟北洋水师确实全军覆没了,淮军也溃不成军,淮系势力确实被剪除了。

发布于 2025-03-27 08:39・IP 属地浙江查看全文>>

君山银针 - 244 个点赞 👍

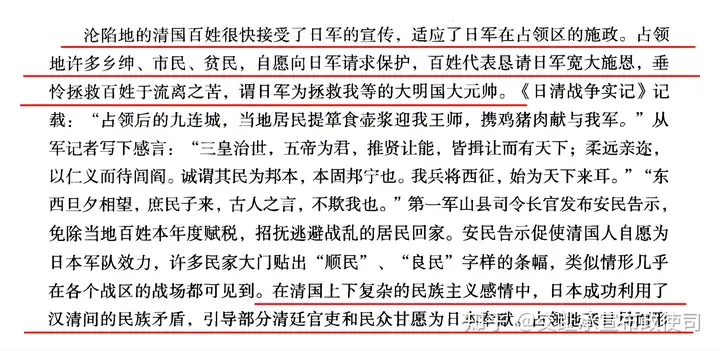

因为日军得到了不少民众的支持……这并不是在开玩笑。相比之后残暴的昭和日军,明治时期的日军多少还保留着一丝人性。除了旅顺大屠杀外,他们在占领区总体上维持了相对良好的治安,并巧妙利用了满清统治下激烈的民族矛盾,推出一系列笼络汉族百姓的政策,引导部分清廷官员和民众甘心为日军效力。这一切归根结底,是因为汉族人对清朝入关以来残酷统治的深切怨恨。正是这种具有欺骗性的策略,使得沦陷区内相当一部分百姓竟对日军抱有好感,甚至主动配合。

沦陷地的清国百姓很快接受了日军的宣传,适应了日军在占领区的施政。占领地许多乡绅、市民、贫民,自愿向日军请求保护,百姓代表恳请日军宽大施恩,垂怜拯救百姓于流离之苦,谓日军为拯救我等的大明国大元帅。《日清战争实记》记载:“占领后的九连城,当地居民提箪食壶浆迎我王师,携鸡猪肉献与我军。”从军记者写下感言:“三皇治世,五帝为君,推贤让能,皆揖让而有天下;柔远亲迩,以仁义而待闾阎。诚谓其民为邦本,本固邦宁也。我兵将西征,始为天下来耳。”“东西旦夕相望,庶民子来,古人之言,不欺我也。”第一军山县司令长官发布安民告示,免除当地百姓本年度赋税,招抚逃避战乱的居民回家。安民告示促使清国人自愿为日本军队效力,许多民家大门贴出“顺民”、“良民”字样的条幅,类似情形几乎在各个战区的战场都可见到。在清国上下复杂的民族主义感情中,日本成功利用了汉清间的民族矛盾,引导部分清廷官吏和民众甘愿为日本奉献。占领地亲日局面形成的主要根源,来自汉族人对清朝侵占中原以来,实行残酷统治结下的宿怨,华夏子孙在精神、肉体上经历了近三个世纪的磨难。

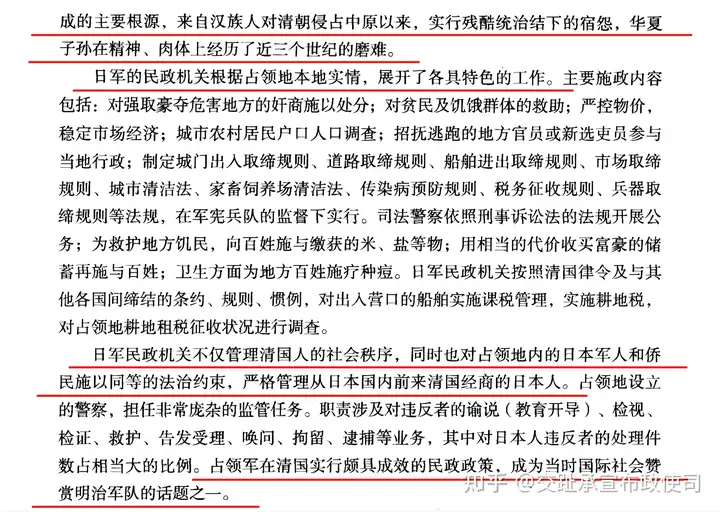

日军的民政机关根据占领地本地实情,展开了各具特色的工作。主要施政内容包括:对强取豪夺危害地方的奸商施以处分;对贫民及饥饿群体的救助;严控物价,稳定市场经济;城市农村居民户口人口调查;招抚逃跑的地方官员或新选吏员参与当地行政;制定城门出入取缔规则、道路取缔规则、船舶进出取缔规则、市场取缔规则、城市清洁法、家畜饲养场清洁法、传染病预防规则、税务征收规则、兵器取缔规则等法规,在军宪兵队的监督下实行。司法警察依照刑事诉讼法的法规开展公务;为救护地方饥民,向百姓施与缴获的米、盐等物;用相当的代价收买富豪的储蓄再施与百姓;卫生方面为地方百姓施疗种痘。日军民政机关按照清国律令及与其他各国间缔结的条约、规则、惯例,对出入营口的船舶实施课税管理,实施耕地税,对占领地耕地租税征收状况进行调查。 日军民政机关不仅管理清国人的社会秩序,同时也对占领地内的日本军人和侨民施以同等的法治约束,严格管理从日本国内前来清国经商的日本人。占领地设立的警察,担任非常庞杂的监管任务。职责涉及对违反者的谕说(教育开导)、检视、检证、救护、告发受理、唤问、拘留、逮捕等业务,其中对日本人违反者的处理件数占相当大的比例。占领军在清国实行颇具成效的民政政策,成为当时国际社会赞赏明治军队的话题之一。

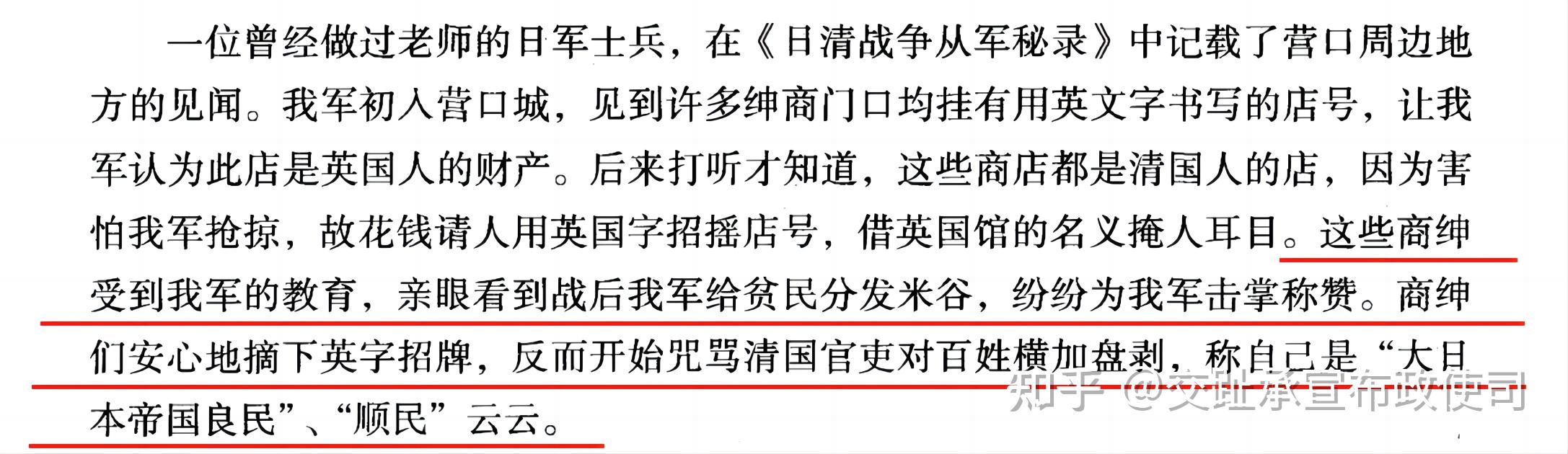

一位曾经做过老师的日军士兵,在《日清战争从军秘录》中记载了营口周边地方的见闻。我军初入营口城,见到许多绅商门口均挂有用英文字书写的店号,让我军认为此店是英国人的财产。后来打听才知道,这些商店都是清国人的店,因为害怕我军抢掠,故花钱请人用英国字招摇店号,借英国馆的名义掩人耳目。这些商绅受到我军的教育,亲眼看到战后我军给贫民分发米谷,纷纷为我军击掌称赞。商绅们安心地摘下英字招牌,反而开始咒骂清国官吏对百姓横加盘剥,称自己是“xxxxx良民”、“顺民”云云。

查看全文>>

交趾承宣布政使司 - 114 个点赞 👍

最近把甲午战争史料的选辑,和国内几本主要的甲午战争史看了两遍,日本的大部头只能选择性查阅了,没办法。

但是,正好可以回答这个问题。

我是为了以后做系列批判满清中晚期的视频才去看的,现在提前回答一下也无妨。

聂士成,一般来说会被认为是甲午战争的第一阶段里面,满洲帝国麾下表现比较出色的,公认比较勇敢善战的一位将领。

大家将就看一下。

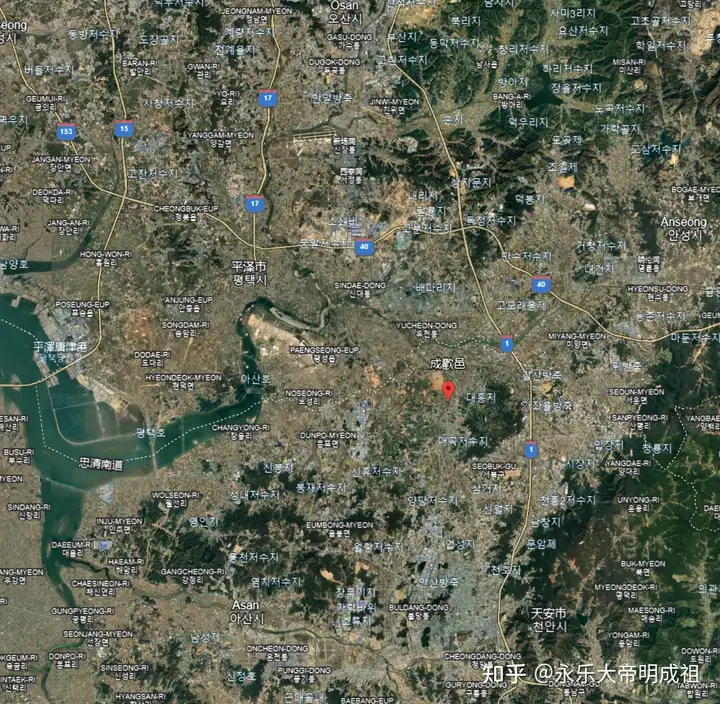

图里标红点的地方叫成歡邑,当时东面有个驿站,是卡着今天的首尔,到全州的这条大道,属于朝鲜西边的最主要干道要冲了。

聂士成的牙山之战,也叫成歡邑之战,就是在红点的东边一点儿打的。

日军从北往南而来。

前面这条河叫安城川。

日军首先要过河,过完河,克服一个叫龙佳里的村子,然后还要面对驿站东面两片小山区的清军筑垒地域。

聂士成的主力就守在两座山峰上。

海拔不算很高,大概跟广西南宁的青秀山差不多,比青秀山略高一点。

但是聂士成一共在上面修了六座营垒,有壕堑和胸墙。

现在我资料不在手头,但是我可以负责任的说,进攻日军的总兵力肯定在三千八百人以内。

而聂士成实际上也接近三千人。至少接近两千八。

另外,日军当时的补给兵和文职人员占比高于清军,所以实际投入作战的人数比例还要降一些。

日军实际能比聂士成多个几百人这样。

对于拥有150米以上高程差优势,而且阵地纵深非常可观,据河靠山的清军来说,日本人这点兵力优势并不算什么。

作为公认第一阶段最优秀清军将领的聂士成,首先侦查上就很逆天。他对内,以及对大清朝报告的日军进犯人数是四万人以上。

乌泱泱四万人,我们大清真难呀.........

其实人家就比他们多了几百个人。(本来是多一千多的,但日军不得不留下一批人在后面拦路抢劫朝鲜人客商与农民来保障自己有吃的。而清军则可以得到朝鲜地方官和屁民的帮助)

其次是,聂士成对于渡口和渡口后面村子的安排,只放了一小队清军用于伏击过河的日本人,做个击其半渡。

具体是多少,等我回去翻了资料给具体数字,但我大概记得在百人队以内规模,骑兵只有二三十个。

战术就是清军士兵依托渡口后面到村子边的防务,趁黑夜射击渡河而来的日军,然后二三十个骑兵看机会从外侧迂回开枪。

可想而知,这点人,只是对最初渡河的日军前锋造成了一丢丢伤亡,不可能阻滞日军主力过河。

但是没了安城川渡口和村子的阵地,后面还有两座山峰。

日本人对此有非常精确的作战记录。这方面我采信小日本的,为啥呢,因为聂士成自己写的那就没法看,这个我们一会儿再说。

小日本从正式朝聂士成山上的阵地开第一炮算起。

到全部拿下聂士成的六座堡垒和壕堑,胸墙设施,一共只花了两个小时多一点。

你没看错。

不是大战两天或二十天。

而是两个钟头。

这个地方给你今天去旅游,让你背个20斤重行囊,你未必能在2个钟头内走完。

但日军从第一次炮击,到最后驱赶所有清军下山,拿下山顶六个筑垒地域,一共是2个钟头。

聂士成布置的炮兵阵地,对日军没有造成任何伤亡。虽然他的炮兵阵地比小日本的高上百米。

但日本人整个成歡邑战斗只有六人死于枪击,那天晚上渡口被清军伏击部队击其半渡,淹死了二十多个。

聂士成的炮兵打这种从山脚往山坡上冲锋的日军步兵,居然没有打死一个人。

而聂士成已经是公认的第一阶段最好的清军将领了,也许还有人认为他是整个甲午战争期间,陆战部分(除台湾地区外)清军最好的将领。

但实际体现出来的水平就是这样,从指挥到训练,可以说远不如明末的边军精锐。

甲午战争如果你看清军将领的笔贴式们提交的各种报告,提督文臣提交的报告。你会奇怪日军居然能进攻那么长时间。

包括聂士成,左宝贵,也一样会在报告里各种吹。

什么打死倭贼无算,炮死贼尸无数,奋勇还击,放炮叠至108出,壮气弥历,无不奋勇死战.........................

你还别说,国内很多学者和知乎作答的都信这套。

我还看见有人说清朝愿意打下去是有可能重创日军云云。

其实完全扯淡,日军最大的危机是攻打平壤时后勤断裂。

整个甲午战争陆战中,清军往往在占据绝对地形优势的情况下,都能让日本步兵打出离谱的进攻速度。

即使清军是绝对高度压制和险要地势,日本人就好像吃鸡缩圈时不得不从高度射界压制位置下强行通过那种情况,依然是能够做到几个钟头将头顶上视野绝对压制的清军怼穿。

你就想象一下,你吃鸡进圈,一片大空地,对方有一栋多窗口和楼顶可上的大楼,满编队,盯着你。

清军即使在这种情况下,都会几个钟头就丢掉阵地。

这可是在没有装甲兵的年代。

日本人用11路车两条腿,对防御姿态的清军,打出了二战装甲兵的进攻速度。

清军的炮兵在整个战争中拿出了让人匪夷所思的表现。

其中最离谱的一次莫过于日军花了几个钟头突破清军重兵防守的鸭绿江之后,因为日军过浮桥时的措施没弄好,全军基本都湿了衣服,然后日军全军不顾基本安全条例,在清军城头下方公然燃起无数火堆烤火。

清军在城墙上的炮兵,对着天赐炮击目标打了一晚上炮。

杀伤为零.............

旅顺要塞本体防御作战,如果你扣掉日军睡觉的时间,大概也就十个钟头不到就被拿下。

继续打下去,日本人打进北京,满清皇室仓皇出逃是毫无悬念的。日本根本没有进入总动员状态。

大清朝的奇葩你根本想不到,帝国倚仗的精锐部队,作战实际表现不如台湾士绅临时招募的乡村义勇队。

在山区,清军勉强还可以形成一些不咋有效的防御。

如果在平原,只能一触即溃。一旦日军登陆华北,清军绝对不可能阻挡。

编辑于 2025-03-27 01:49・IP 属地广西查看全文>>

永乐大帝明成祖