都不用考虑军事力量的问题,满清打甲午战争,首先就居心不良。保护藩属国朝鲜只是个借口,真实目的其实是“借倭剿淮”,借着开战,趁机剪除李鸿章的淮系势力。

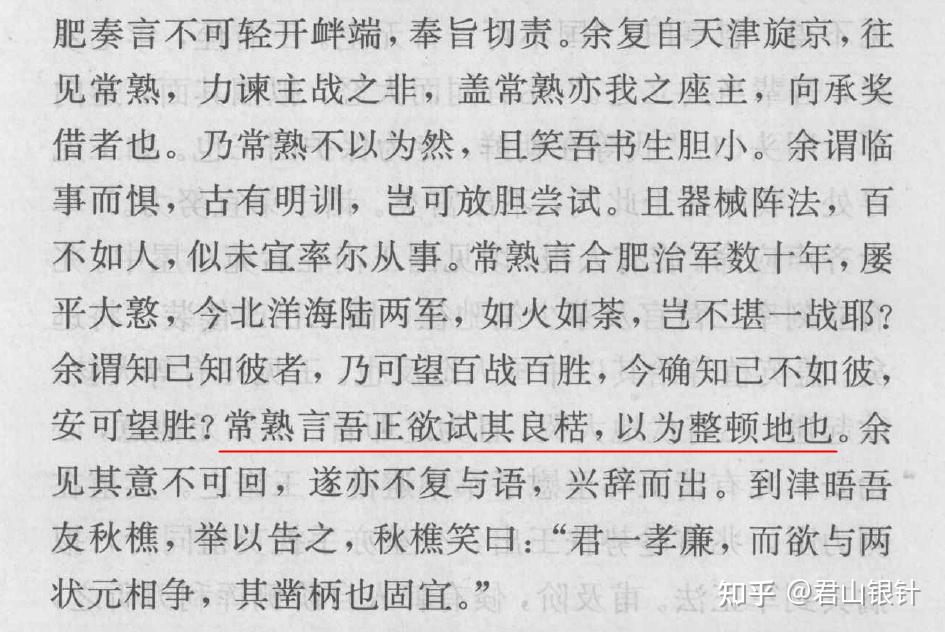

作为光绪心腹的翁同龢,在和他的门生王伯恭的讨论中,就说得很清楚了:和日本开战,就是为了借机整李鸿章。

吾正欲试其良楛,以为整顿地也。

这种行为就是:又蠢又坏,拿着国运玩火。

============

在这种居心不良的前提下,清朝整了一堆脑血栓操作。

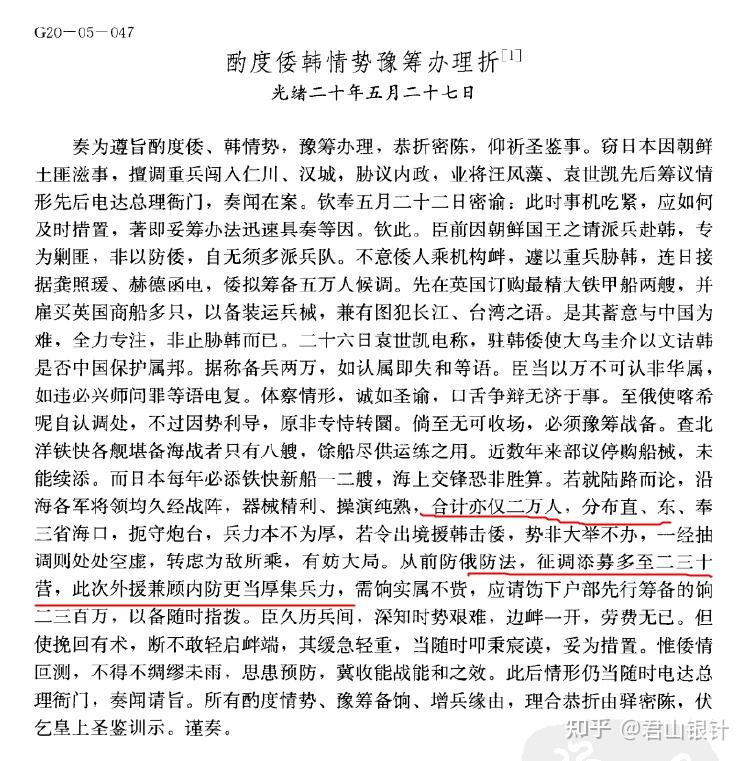

比如:清军能用的部队合计也才2万多人,李鸿章上奏需要招募新兵扩充部队,因此需要先准备200~300万两的军饷。

从前防俄防法, 征调添募多至二三十营,此次外援兼顾内防更当厚集兵力,需饷实属不赀, 应请饬下户部先行筹备的饷二三百万,以备随时指拨。

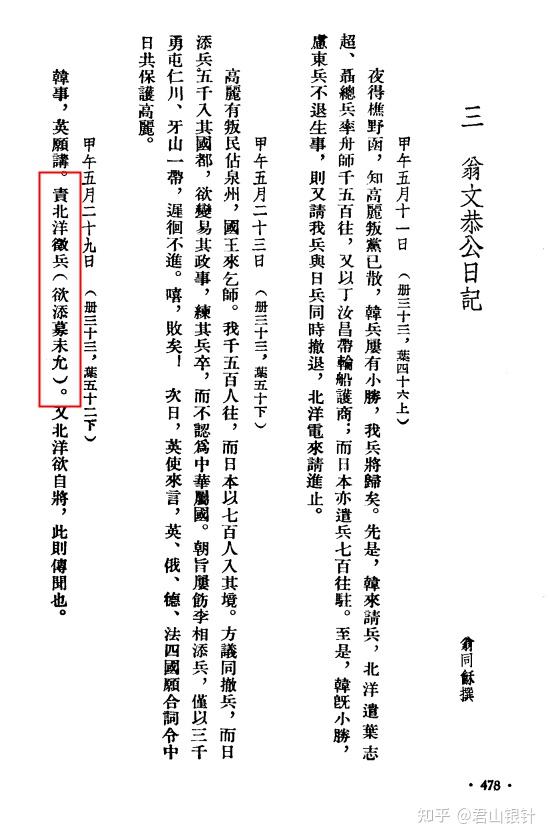

结果光绪立即下令严禁李鸿章征兵。等到后面都开打了,才临时抱佛脚允许扩充部队。

(本来就是要剪除李鸿章的淮系势力,难道还能让你扩军?)

责北洋征兵,欲添募未允。

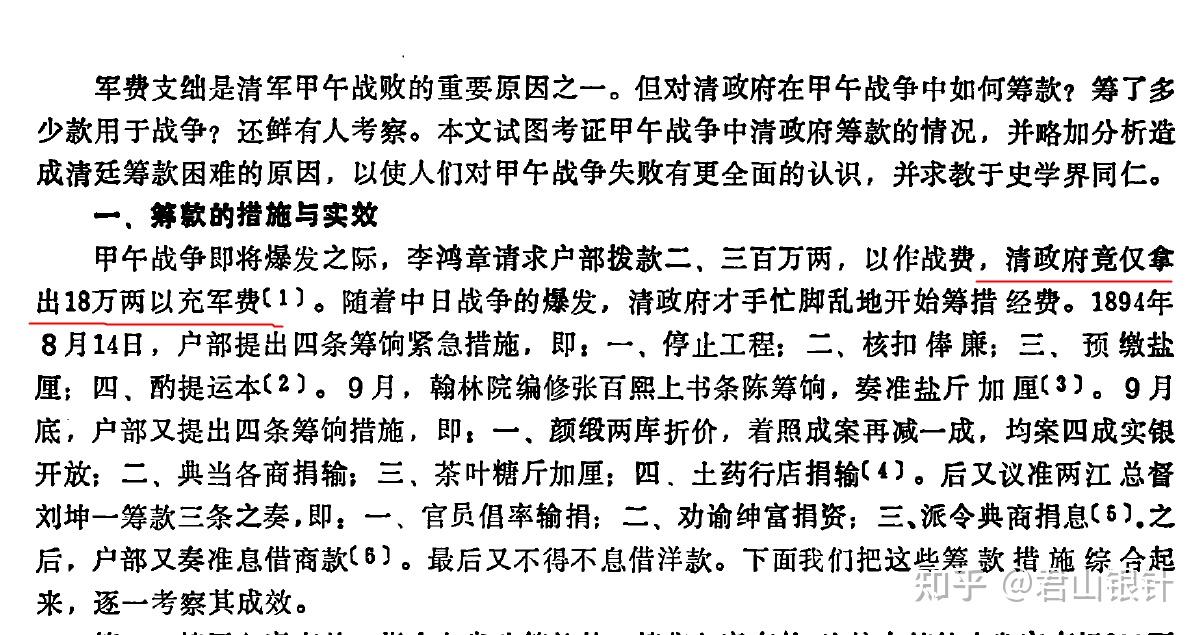

更绝的是军饷:

李鸿章让准备200~300万两的军费,结果满清只拿出18万两作为军费。

李鸿章也不傻,知道清廷的小算盘,所以开战前一直寻求列强调停。但是没辙,光绪立即下令严禁李鸿章找外援。

说得这么大义凛然,其实只是为了强行推李鸿章上阵而已。

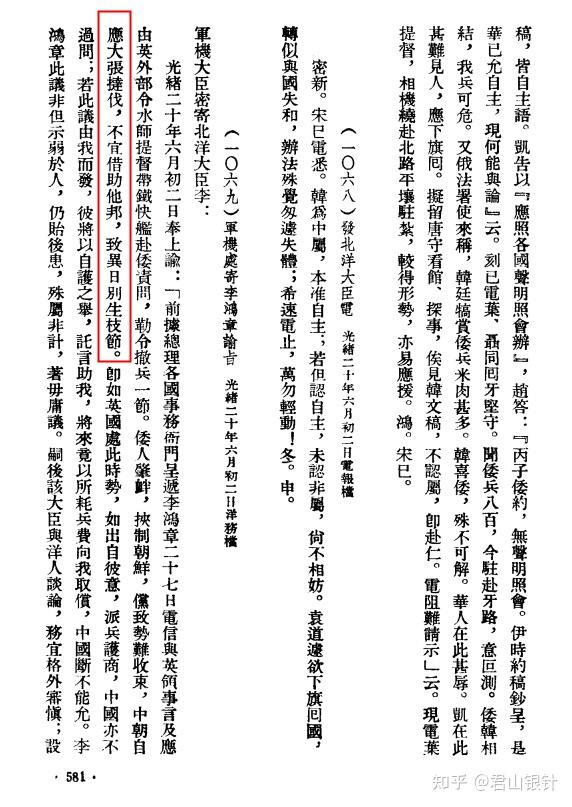

倭人肇衅,挟制朝鲜,傥致势难收束,中朝自应大张挞伐,不宜借助他邦,致异日别生枝节。 李鸿章此议非但示弱于人,仍贻后患,殊属非计,著毋庸议。

============

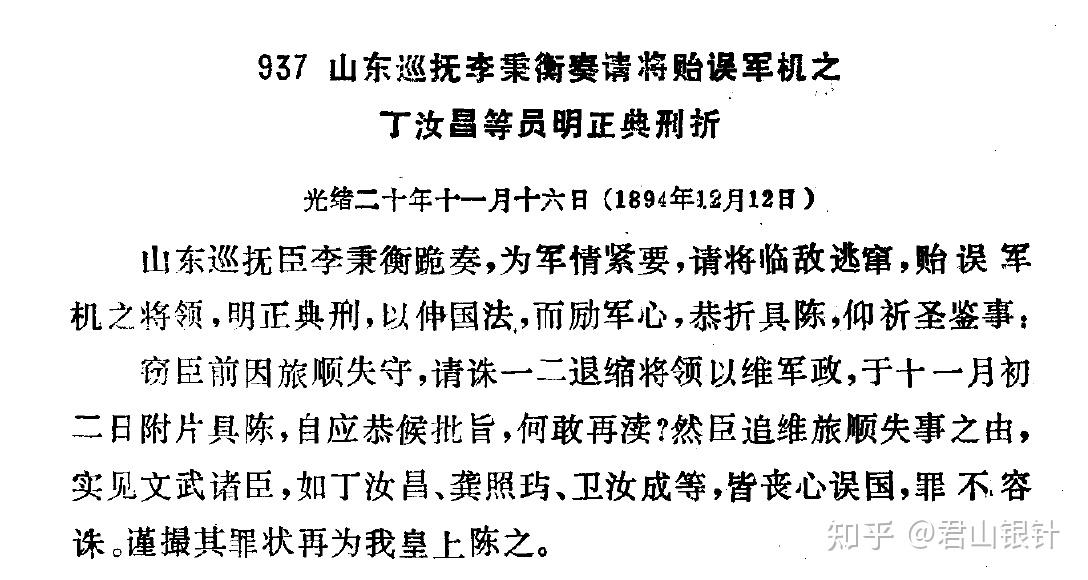

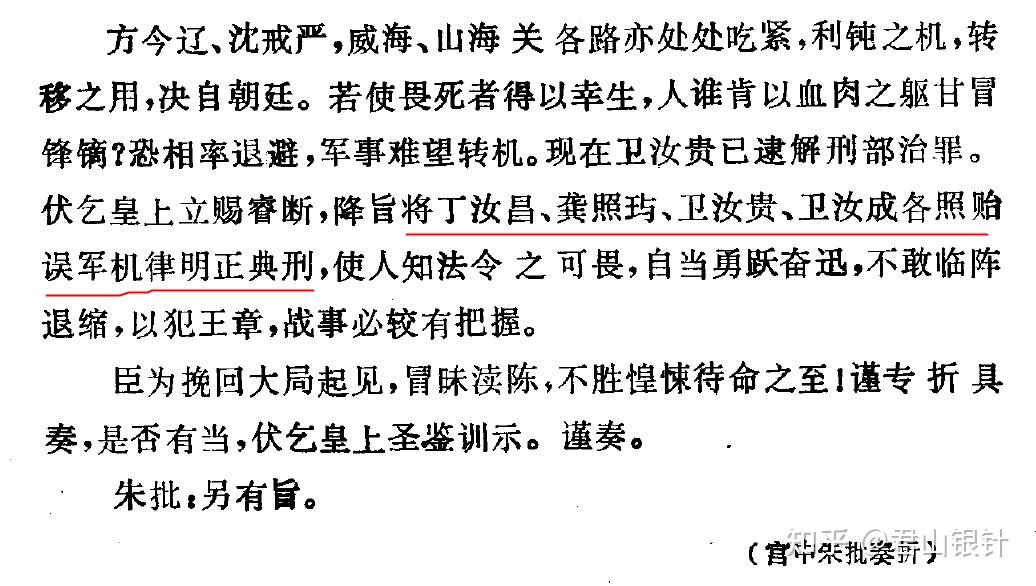

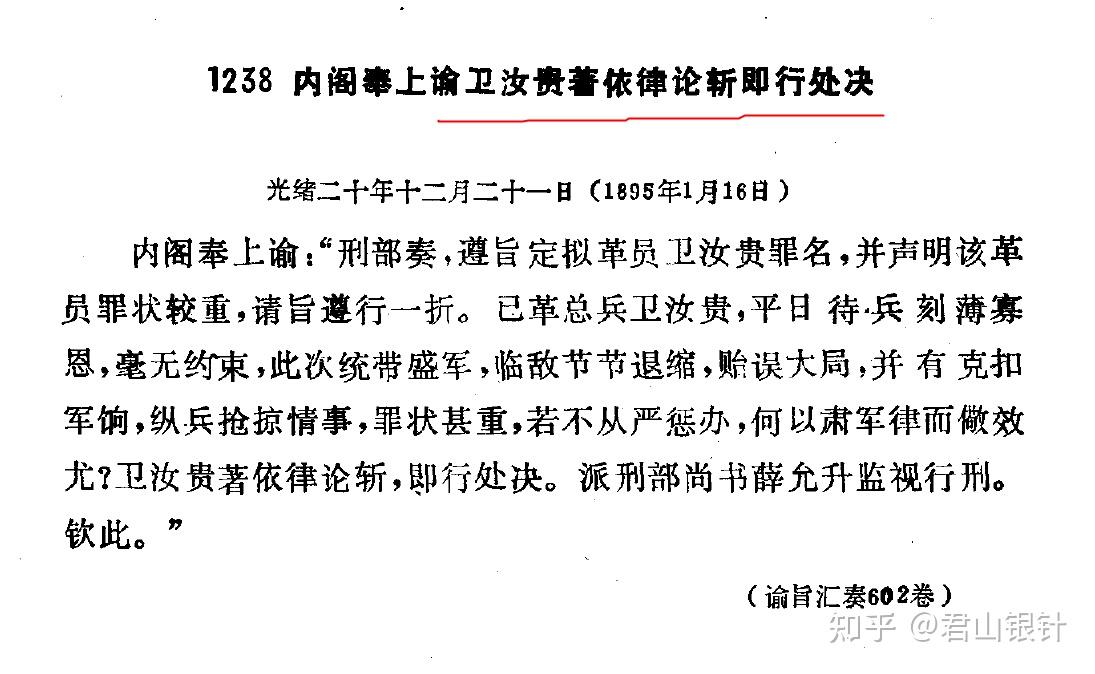

处决淮系的高层人员,当然也是必须的。

丁汝昌、龚照玙、卫汝贵、卫汝成,这些都是淮系高层人物。战争还没打完,就已经开始准备处决高级将领了。

实际上,卫汝贵和马玉昆配合打出来的“船桥里之战”,是甲午陆战中打得最好的一场,但是因为卫汝贵的盛军,是淮军中规模最大的,他必须得死。

============

至于抗击日本入侵:

从1894年8月1日,清廷下旨对日宣战,到1895年4月17日,《马关条约》签订完毕,一共260天。

1894年10月14日,对日宣战74天后,清廷上层已经全面达成了投降的意见,此时的日军甚至还没有打入清国境内。后面的186天,清廷都是在忙活着对日投降的事情。

186/260=71.5%,甲午战争的7成时间,清朝都是在考虑怎么对日投降。

============

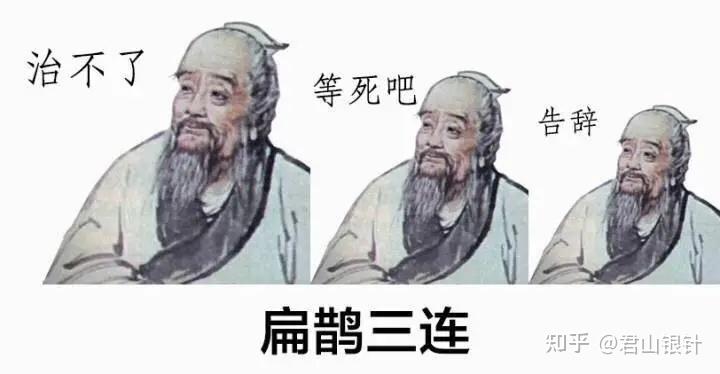

你能用的兵力才2万,还严禁招募扩充部队,给你的军费才18万两,打到一半还要先把高级将领全部处死,日本人都还没打入清国境内,清廷已经盘算着怎么割地赔款乞降了。

就这水平还打个毛线?换我是李鸿章,我早装病跑路了,谁爱打谁上。

如果把清廷在甲午的真实目的搞清楚,就知道很多人幻想的,把李鸿章换成左宗棠就能赢,是绝对不可能的。

如果左宗棠的部队规模庞大,那一样会被剪除。如果他的部队规模小到让清廷能安稳睡觉,那对上甲午的日军,也是肉包子打狗。

不过,某种程度上,甲午战争清朝是赢了一半了,毕竟北洋水师确实全军覆没了,淮军也溃不成军,淮系势力确实被剪除了。