土?

高级的昂贵的才会有土,题主所谓的“道家殿堂级仙境”式的不土,怕才是廉价的。

说实话,央视的《水浒》我都觉得水,不敢细看,讲山东好汉的故事一点山东味都没有。

看看山东版的《武松》

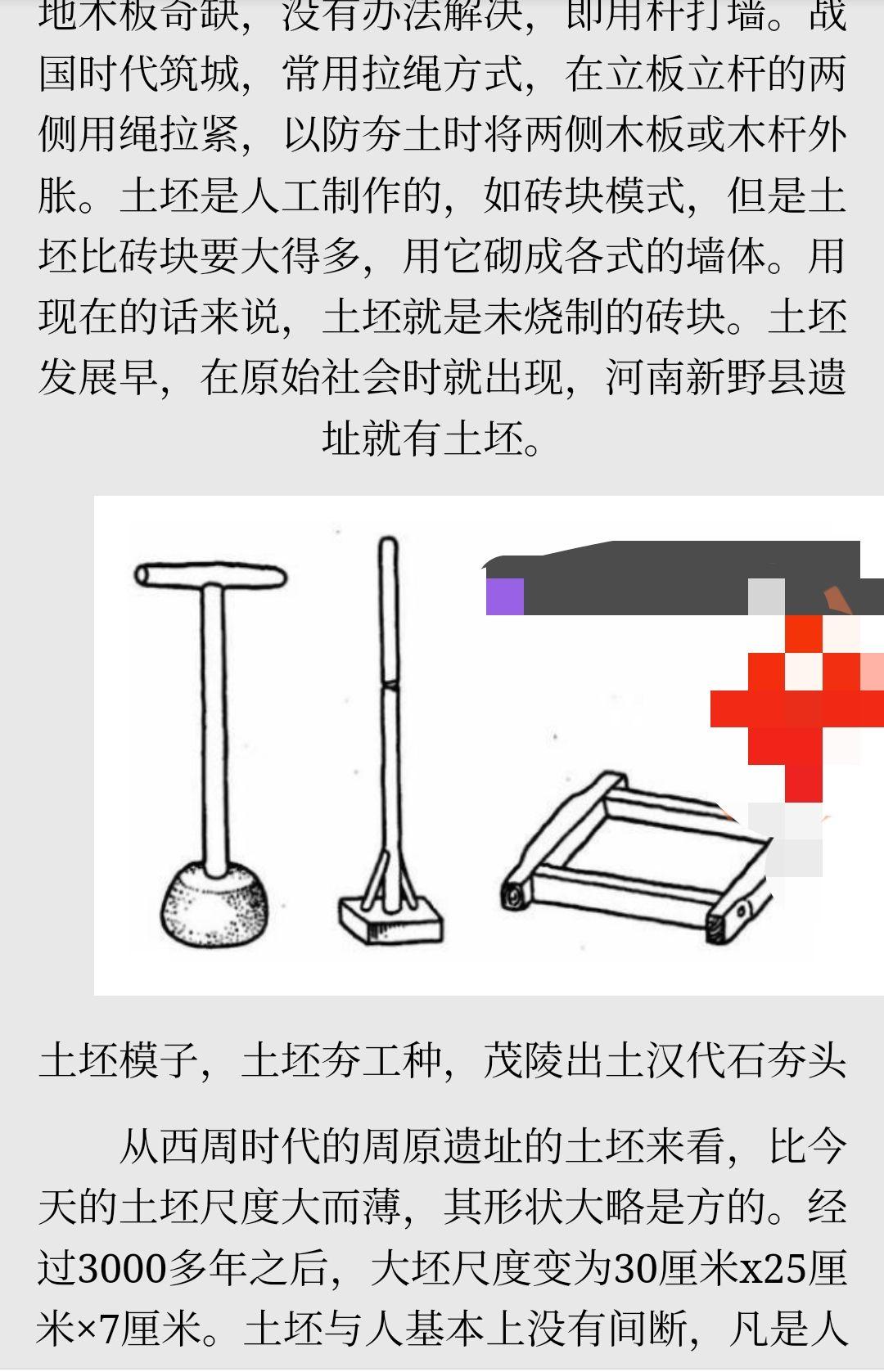

贩夫走卒平民百姓穿的衣服,哪有不起褶子的?稍微长点的房檐,不是“硬挑”,哪有不用柱子的?可谁家又舍得用溜直水滑的好松木,都是硬杂木。墙边搭的应该是大土坯,是土坯墙用的东西,

就是这种墙头根本不可能抹直的土坯墙,墙角怕返碱和犬鼠打洞,垒的青砖砖基。你现在要让道具师去摔大土坯筑墙?还不得40块钱一块?那这面只用几个镜头的墙,工时多少?造价又得多少?

老百姓的家伙事里头哪有那么多横平竖直、干净利索的工业化痕迹,屋里的柱子都不直,灶眼的墙上灶王龛,都是烧香留下的黑。墙面是拿石灰或黄泥抹的,时间长了根本就不白。

这套东西如果让现在的置景、道具来准备,得下多少心思?花点钱租影视城多省事,他给你干这个?

类似的,《聊斋》,

87版聊斋,灰墙小桌,灯下手谈,这就有了西窗剪烛的氛围。没有光污染的世界,除了点燃的蜡烛,哪儿都是黑的。

室内打扇,烛摇人影晃;

窗外风吹,枝颤鹊惊飞。

月移花影动,狐黄白柳灰这些小动物在暗处窸窸窣窣,这才疑是玉人来,才让人疑狐疑鬼。

再看下面这版《聊斋》,不说漂白高枝纱的中衣,不说挂在正梁下的化纤纱帐,不说这清宫戏里的光洁月亮门大辫子,单看典型的影视城棚内光……窗外无树无花,只有满满的光污染,别说狐狸,蝙蝠都不来。能出这近景光,那得是座山雕过光明节吧。

类似的再说说《济公》,即使是“山外青山楼外楼”的临安城,街边卖馒头的也是搭的铺板,竹竿挑着幌子,地下的石板路也是被人踩的坑坑洼洼。

再看看下面这《济公》,几乎无一处无槽点。这遮阳伞……这伞柄这伞面……这街边小摊儿用的刮腻子找平、油漆外刷、腿面全光、没拼没缝的高桌……这国庆式丸灯笼……这一尘不染,干干净净的白鞋小贩……连吃的馒头都是机制的“洋白面”馒头,太白,太松太软,没有嚼劲,不扛饿,给当时的人吃这个,还不如给诸葛丞相批发点方便面送去……

当然以上对比中占优的也都是占了“时代红利”,过了也就没了。再想要就得花大价钱。

就像50年前的榆钱饭,野菜团子,当时是最穷的人才吃这个,现在去饭店点这俩菜,没个100块钱点出不来。

所以题主说的土是什么土?

就题主对土的定义,在我看来是土的还远远不够;题主所说的,拍摄时多下功夫琢磨琢磨,还是有道理的。但就当下浮躁的、不成体统的影视剧创作环境再叠加上急功近利的资本,想要理想中的文化精品,怕是……难!

评论区有人说南宋以后衣冠南渡,水浒中的山东味应该去南方找,不该“附会”近代的山东。这“附、会”我倒也认,但我并不以为牵强。“衣冠南渡”的典故怕不是出于南宋吧,若问靖康之后有没有“衣冠”南渡,得问辛弃疾、陆游答不答应。

“三万里河东入海,五千仞岳上摩天。遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。”就算“衣冠”南渡了,遗民可没有南渡,守着黄河、泰山,祖祖辈辈耕种于斯的山东人可没有南渡。

山东人没有从耕种改为游牧,建筑一脉相承,即使“衣冠”南渡,关我栋、梁、柱、石、基、础何事?那土坯院墙,与“傅悦举于版筑之间”的版筑一样,同是尧舜禹以来流传下来的建筑技术。

面朝黄土背朝天,生于斯长于斯的山东人,世代守着“舜发于”的“畎亩之中”。想要山东故事里的山东味儿,不去山东,倒要去哪里找?

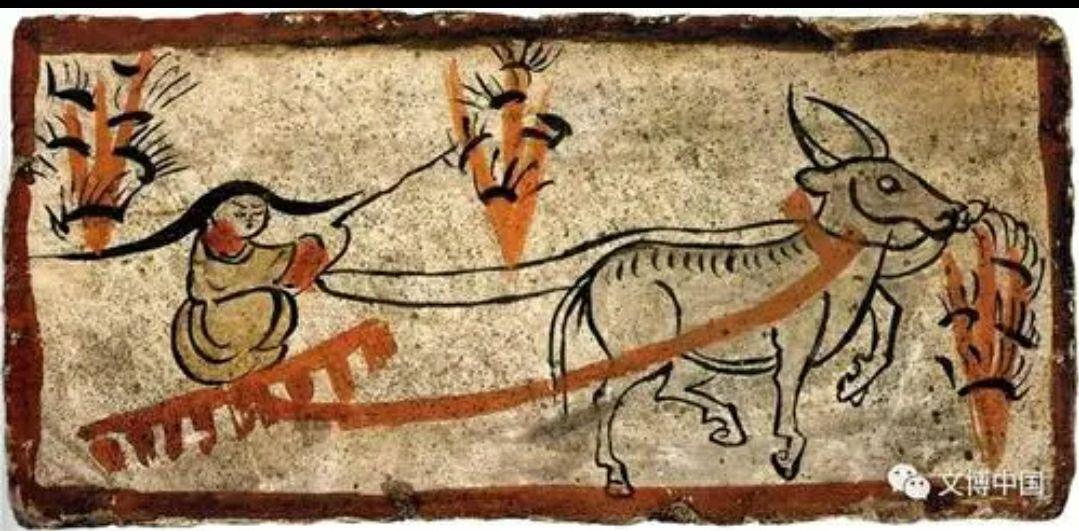

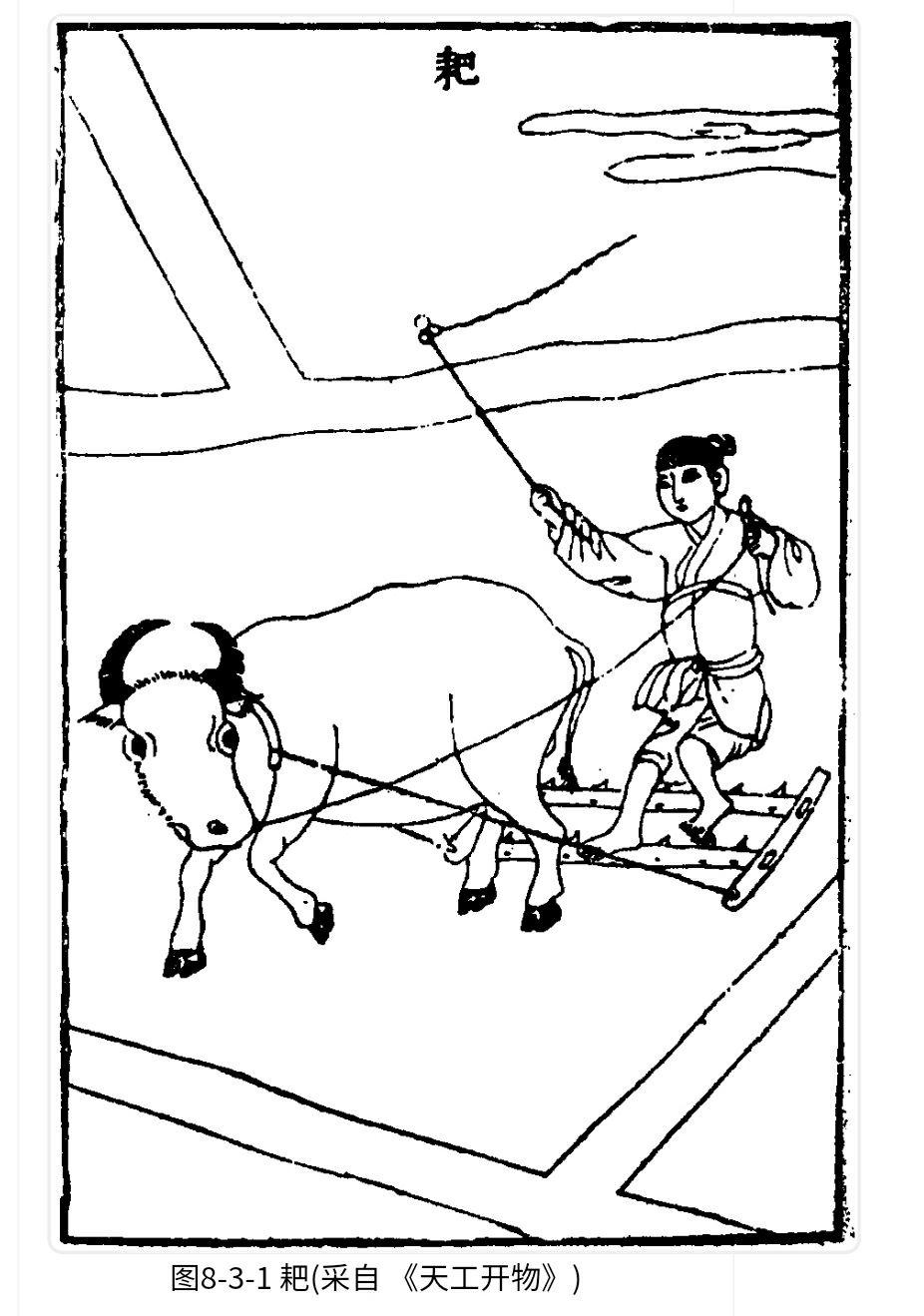

还有人说,举例的影视剧中的景象只是七八十年代农村的常见景象,不能代表历史。这说法前半句也没大错,不过只怕他是不知道中国农村面貌两三千年基本没有大的改变。包括现存的非机械农具中,木制品石制品的比例都基本没变。

劳动工具的相对固定也决定了生活方式的相对固定。直到近30年,中国基本实现了工业化,普及了化肥,降低了农机具的使用成本,取消了农业税,中国农村社会才发生了较大改观。

所以上世纪七八十年代以前贫困地区的农村样态到底有没有代表历史的意义呢?

自有公论。