在美国法律中,只要是通过真实申请材料获批信用卡,几乎不可能因债务逾期而被追究刑事责任。

当美国信用卡发行者遇到大额逾期时,一般会先试图联系持卡人协商还款计划,也可能会委托债务催收机构来联系持卡人(所谓的「send to collection)。值得一提的是,根据美国《公平债务追收法案》(Fair Debt Collection Practices Act),债务人有权通过法定程序申请不再接到催收电话或收到催收邮件。

如果催收消息「已读不回」或被依法开了勿扰模式拒收,发行者则有权提起民事(而非刑事)诉讼,向法院申请作出缺席判决,并在获得生效判决后进入强制执行程序。在强制执行过程中,发卡方可向法院申请从持卡人的银行账户中强制划拨款项、对他人财产行使留置权等,甚至可以要求法院强制拍卖债务人的个人财产,这一点和我国的强制执行程序是类似的。

不同的是,美国的个人破产制度发展较为成熟(我国仍处于小范围试点状态),当一个人确实资不抵债、无力偿还到期债务时,可通过申请个人破产而获得债务免除 -- 新闻报道中的数据显示,在 2022 年,仅在加州一个州,就有 29970 人申请了个人破产,信用卡公司也拿他们没有什么办法 -- 依法免除了债务,还能怎么追?

值得一提的是,在美国生活的外国人,包括留学生,也可以成为 11 U.S. Code § 109 所定义的债务人,因此同样可以依据美国法律申请个人破产,这一制度不仅适用于美国公民。

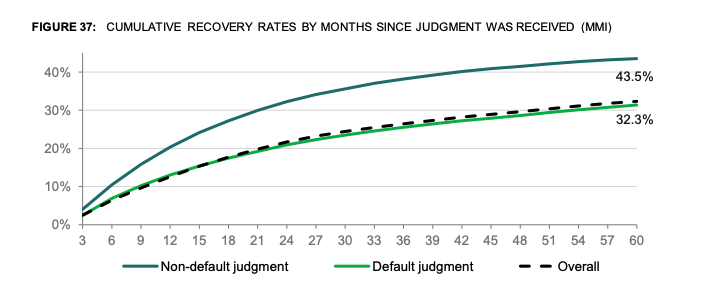

在各方因素的影响下,美国信用卡公司确实拿一部分「老赖」没啥办法。上图显示的是美国消费者金融保护局(CFPB)发布的 2023 年信用卡违约统计数据,其中可以看到,在获得有利判决后的 60 个月,信用卡发行商平均只能收回 30% 的债务,七成的欠款就真的「黄鹤一去不复返」了。

这也是市场经济的一部分:要扩大营业额拓展客户、鼓励还款能力相对存疑的学生人群办信用卡,就要承受一定的违约成本作为代价。 且不说信用卡违约本身在美国不构成犯罪,退一万步来说,就算有什么我不知道的法律依据可供提起刑事诉讼,那大不了还可以申请个人破产。

如果硬要说有什么风险点的话,若是提供虚假的个人信息开卡、事先张扬出去呼朋唤友组织他人组队薅羊毛、涉案金额过于离谱,那就有可能被认定在申请信用卡时就存在诈骗的故意,或者因为涉案金额太大,而在拒不出庭时惹上蔑视法庭的刑事责任。

但再退一万步说(我这今天的运动步数都靠这篇回答攒够了),中美也没有引渡协议啊,在美国涉嫌蔑视法庭,中国警察又凭什么帮美国抓人==

再再退(算上评论区足足四万步):即便出于不知何种国际精神考虑,我们的人民检察院关心美国资本主义市场经济秩序稳定和金融机构的利益,决定依据属人管辖追究该名留学生的刑事责任,那也需要证明对方存在「恶意透支」。

根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,恶意透支型信用卡诈骗需要证明经过银行两次有效催收仍不归还。所以,理论上当然可以讨论能不能用中国法律进行属人管辖,但现实中不能回避的问题是,美国的发卡机构又如何在中国进行有效催收。理论上当然都可以聊,理论上还能讨论我这篇回答算不算传授犯罪方法,但法律不是真空中的球形鸡,现实条件也需要代入到讨论前提中。

不过有一点罗翔老师说得倒是在理:这种事,确实不适合在网络上传授教程,如果是假的,是传播网络谣言,如果是真的,又恰好遇上关心美国金融机构利益和市场秩序的热心网友,给举报一波引来寻衅滋事的处罚,同样够受的。

法律的归法律、市场的归市场、道德的归道德,法律管不了的事情,道德层面再狠得咬牙切齿,也不改变其法律性质,市场主体也自然也可以基于已知信息调整自身产品策略,他们不着急的事情,外人也不必当「精神股东」替他们着急。

而对个人来说,还是黄子华那句话:「出猫(作弊)唔好太高分」,知道这套规则的运行方式,但不鼓励他人模仿、自己要么不做、要是做了也不吧唧嘴炫耀,这是坠吼的。