有这类情况,多年前看到一份资料,记不清是福拜楼还是司汤达了,有时边写边哭。这没有什么奇怪的,说明作者高度投入或痴迷到写作中某个艺术形象,与“书中人”的情感高度契合,或“合二为一”的程度。

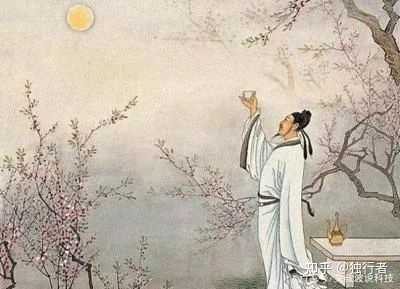

有作者认为,我国著名诗人李白在写诗之前都要痛饮好酒;美国作家、诺贝尔奖金获得者海明威在创作的时候,一定先站在写字台前一段时间,否则来不了灵感;作家古龙在写作前必须把手洗的很干净,甚至洗的脱皮;魏晋“七林竹贤”那些名士在写作前也是喝酒,不喝写不出好的作品~。有人认为这些都是作家们的“怪癖”,这样认为就错了。

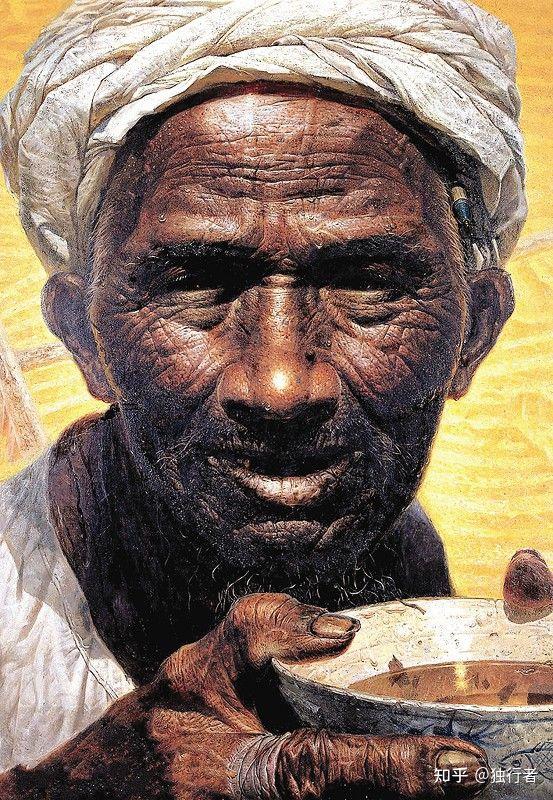

很多杰出的文学艺术家确实有这些独立特行的创作方式,有些甚至很怪异,但应该被我们宽容或欣赏。这就很像山峰上的“怪石”,多年斑驳陆离的古树,奇形怪状的蘑菇云等,让我们感到惊奇,耳目一新,这些本身就是超越世俗的“前卫艺术”~

为什么有不少读者认为是“怪癖”呢?主要是见识太少,狭窄的生活经验束缚了生存方式的宏大视野;另方面,我国古代儒家“礼仪文化”,通常把这类独立特行视为“异端”被排斥,比如儒学启蒙读物《弟子规》就有这么一段(翻译的白话文):

“走路要不慌不忙,站立要端正,作揖打拱要深圆,跪拜要恭恭敬敬。不要踩门坎,不要瘸腿斜靠站着;不要端坐着把两腿叉开,不要摇晃大腿~”

我小时候父母就是这样教导我的,现在看来很迂腐,很可笑。如此,就容易造成生活习惯的相互衡量,相互窥视和扭曲的规矩,只容的下平庸、一般齐的、犹如一个模具里批量同一的“产品”,是不是很像一个型号的“木偶”?把平庸当做“健康”生态标准,造成千人一面,这才是可怕的~

发布于 2024-05-07 07:31・IP 属地山东