谢邀。

原子化的个体会强化自身边界。

首先,客观上肯定得有人挤到下铺去。

查了一下,有些车型下铺高98厘米、中铺80厘米、上铺64厘米。

在设计上下铺就是承担座椅功能,背和腿能摆直;而中铺只能坐起,上铺就只能躺平。

中铺上铺这种逼仄的空间是没法长期待着的,身心憋不住。

而走道上的折叠凳数量不够。

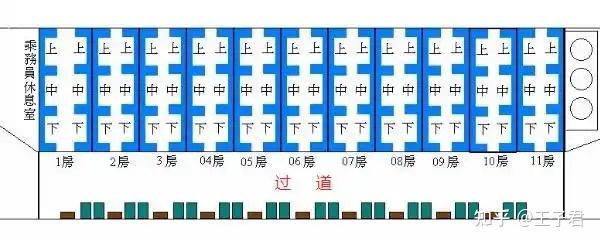

66个人,22个下铺和20个走道座位。

这不是愿不愿意的问题,下铺必然承担“公共空间”的职能,这是设计所客观决定的。

其次,封闭的交通工具会软化边界。

封闭式的交通工具本身就会形成一种暂时的集体感。

车长机长是临时的总决策者,乘客们基于职业和年龄组成临时机能。这点在乘客突发疾病时很明显。

旅途中形成一些基本共享,例如食物和互相容忍身体半径,在临时集体里很正常。

很多电影也喜欢封闭交通工具这个剧本环境,能够打破常规的社会关系。

封闭交通工具里的恶性案件一般也会提一个级别。因为这是临时迷你小社会的崩坏,力度要加大。

再者,咱本身就有集体惯性。

80后95前小时候坐绿皮可能还记得:火车里充斥着各种“小集体”。

这个隔间里三个小伙是一个单位的,出差;下一个隔间是一对夫妇带着俩小孩探亲;再下一个隔间是四个大叔组团出村打工;再下一个隔间是三个中学生暑假约着出门玩。

小集体之间的融合效率远高于个体,两边只要有两三个人聊起来了,就算都认识。小集体之间形成包容默契,各自内部成员的容忍边界就会更大。

“老哥这是你娃?嫂子你好。这两位是我们科的,咱们去南方修个机器”,然后开吃开喝开扯顺便帮忙看孩子。

当然,财不露白,那时大钱是缝在内裤里的。但总体上熟络速度很快,尤其是有单位身份和共同目的地的,相当于双重背书(怕你中途下车把我杯子顺走了)。

路过某些特殊路段,老客还会提醒新人:别开窗,站台那有人会扒窗抢包。

家庭、单位、同乡、学校,这种小集体在约12年前还非常普遍。但到现在的绿皮上,我个人感觉似乎就剩家庭了。

我去年坐高铁,进闸早,第一个进车厢又是最后一排。于是闲的无聊观察后续乘客。

发现:似乎除了两对情侣or夫妻,其他的人都是单独个体;因为他们鱼贯进入后,分散到个个不同座位,彼此也没有语言沟通,一整车的陌生人。

那种感觉很奇妙:高铁是高效率,但高效率似乎伴生原子化。

总之,客观条件、封闭环境、集体惯性,下铺以前是没啥争议的。

按我个人经验,下铺以前的真·个人空间,大概就三分之二,也就是你头和腰的位置。

脚那块经常被上下铺的人踩来踩去,行为上就被默认为“公共”的。

我经常一觉睡到中午,醒来发现一位大妈坐在我脚边,热情地和坐过道俩大婶唠嗑;或者是一大叔冲我一乐:醒啦?真能睡。

下铺底下的储物空间其实更少,一般只有头部那块能全归下铺,剩下三分之二经常被中铺上铺占了。

但是,时代变了。

一方面是小集体的解体。

家庭减少,单位选绿皮出差的也越来越少。叽叽喳喳的中学生也难见,一二线有闲时间的娃坐飞机坐高铁,三四线的娃卷的没时间。

甚至农民工(我知道他们坐硬座和长途大巴居多,但技术工种也是坐的起绿皮卧铺的)的组团频率也下降,因为派遣制下流动性增强。

另一方面是新生世代对集体感的陌生。

浅的说,他们没经历过那个时代,很多小孩出生到现在只坐过高铁。

这就像南方人进东北大澡堂,不理解。

深了说,他们成长于高度原子化的社会,生活里就没有“集体”。

学校阶段就是个伪集体,骨子里是高强度竞争,竞争的背后是严重的个人主义:我只要成绩好就行,我只要顾自个就行。

大学更是如此。考研压力下,大学只是高中的一场加时赛。

毕业后看不到什么具有互助性质的单位,甚至包括国企。大家本质都是逐利逐权的企业,个人无力形成联合。

也就是网络空间里找点慰藉,喊几句口号;回归现实依然是一个人的两点一线。

这个情况下,他们必然追求强化个体边界,因为这是最优解。

咱俩是自始至终的陌生人,咱俩不会有任何社会交集;

我对你没有任何预期,我不想吃你的土特产,也没有孩子要你看,钱在手机里还是加密的不需要你来守;

我工作很疲惫,好不容易挤出假期,到了目的地也是特种兵旅行,放松独处是我这趟车的根本目的;

我为什么要消耗自己的舒适和你共享?

两边都没错,就是时代范式切换,旧船票登不上新客船。

这种矛盾还会持续。因为说到底,三层卧铺就是旧客船。

有限空间、相对平价,为旅客提供可以躺着睡觉的长途铁运,这玩意在成本上就注定无法提供大量又舒适又私人的空间。

所以换句话说,这是旧客船遇上新船票。

闲聊公号:王子君的碎碎念。