不想从法规角度解读。

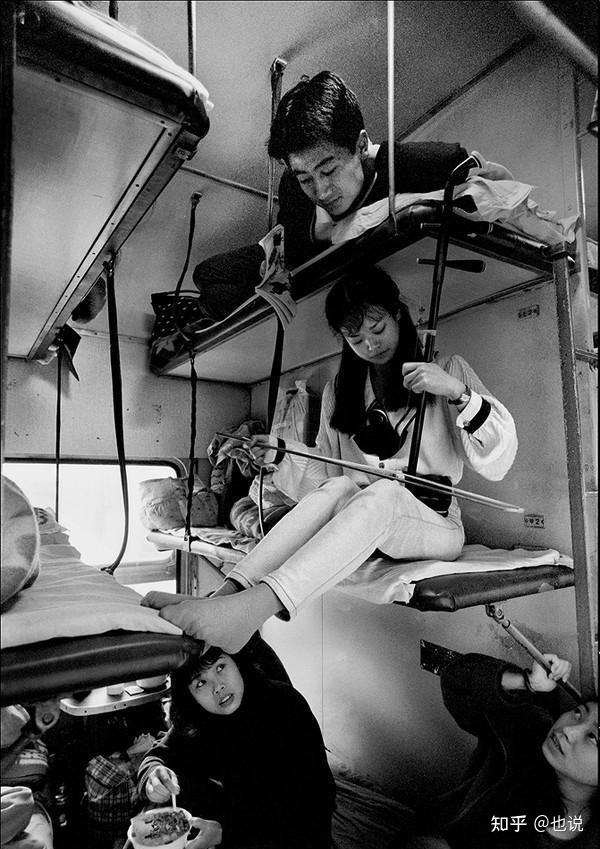

放两组跨越三十年的卧铺乘客的真实百态。

或许大家就能理解这位70岁阿姨眼里的火车卧铺,为什么和年轻人眼中的是完全不同的。

也能发现在这件事上,其实无所谓对错。

在90年代的卧铺上,宠物还能带上车。

大部分旅客不到晚上,是不会到铺上躺着的,都在下铺一起聊天,打牌。

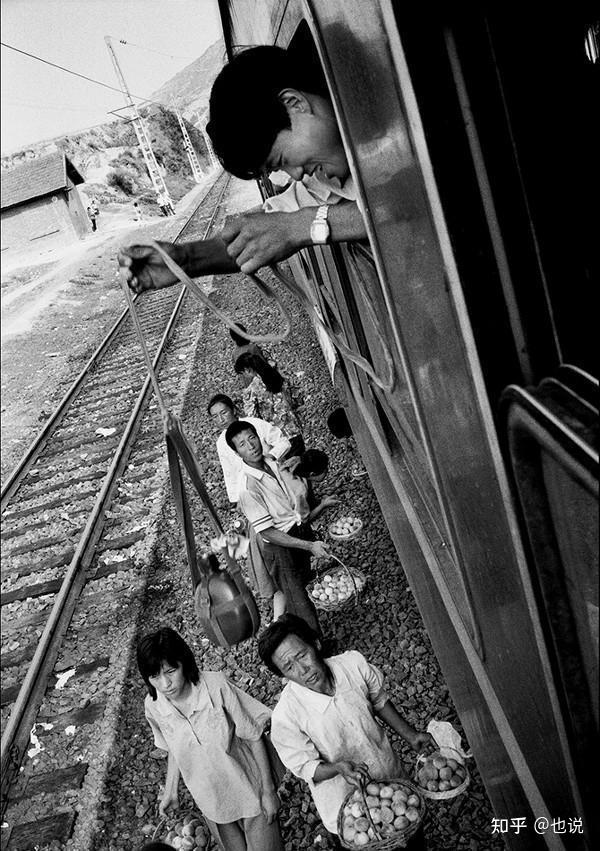

车到了站,头弹出去买上一只烧鸡、几个茶叶蛋,还会拆开了请刚认识的旅客一起分享。

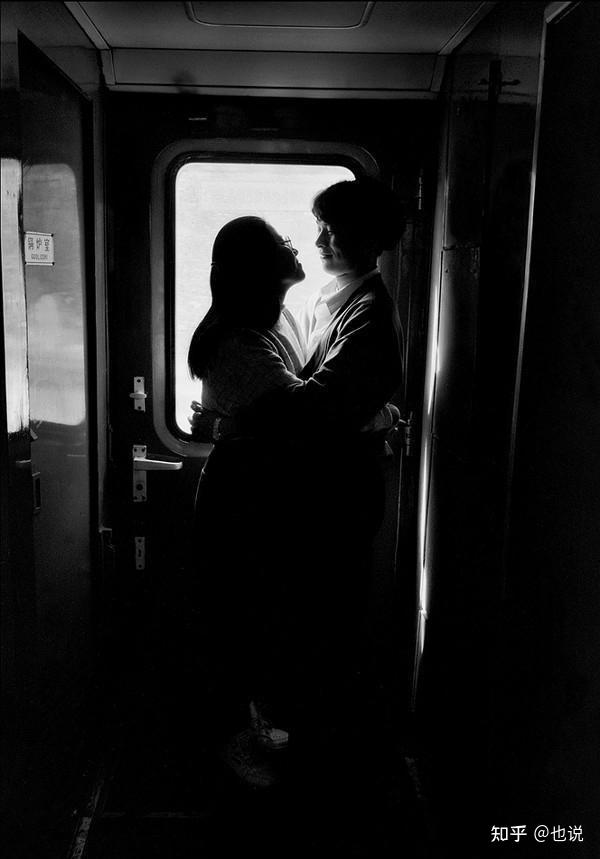

有的小情侣,不顾别人眼光,非要依偎在一个铺上秀甜蜜。

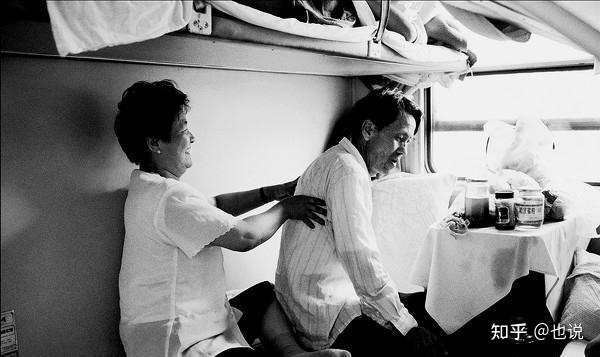

老夫妻则矜持的多,但白天也是坐在下铺上,互相推拿、按摩,缓解旅途的疲劳。

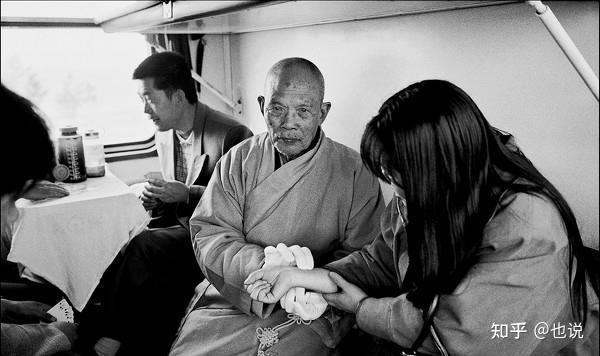

不管是天南海北的,遇到就是有缘,老僧人可能还给小姑娘把个脉,免费开个方。

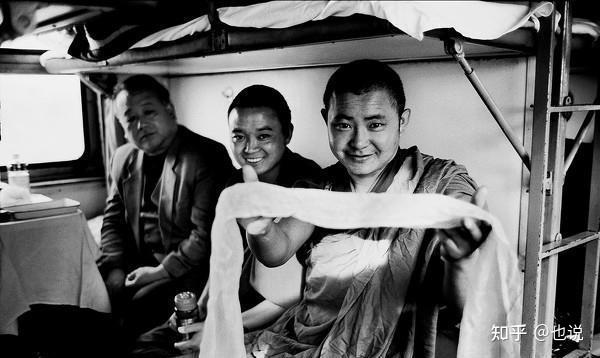

不管是什么民族、宗教、省份的人,在一个小车厢里,就是一种缘分,都透着格外亲切。

有些年轻人,听说对方是来城市上大学的,找工作的,就先车上认了哥哥、妹妹。

等到下车的时候,还会热心的帮对方介绍房子、送到学校去报道。

狭小的火车空间里,小夫妻手上没有手机,眼里只有彼此。

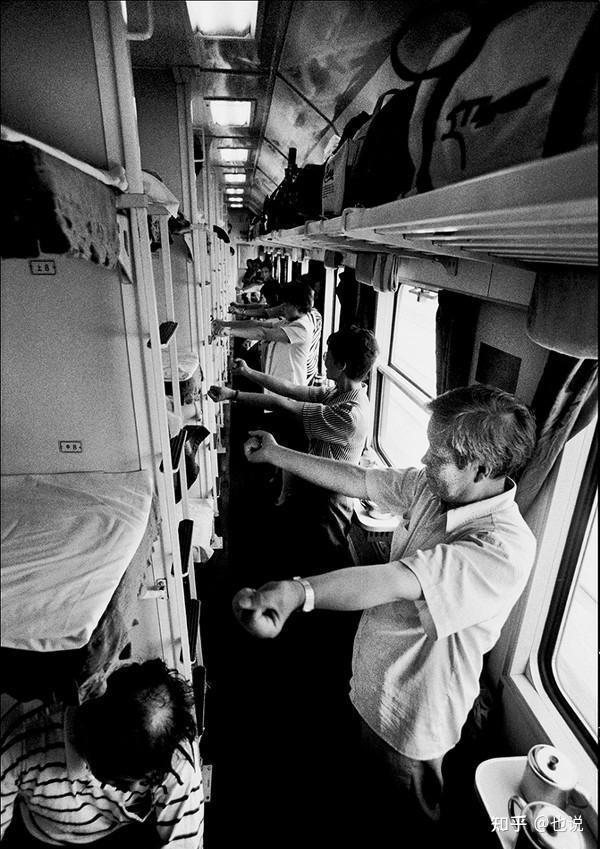

有平时公园里带队健身的,直接在走廊上喊号子,带领大家做健身操。

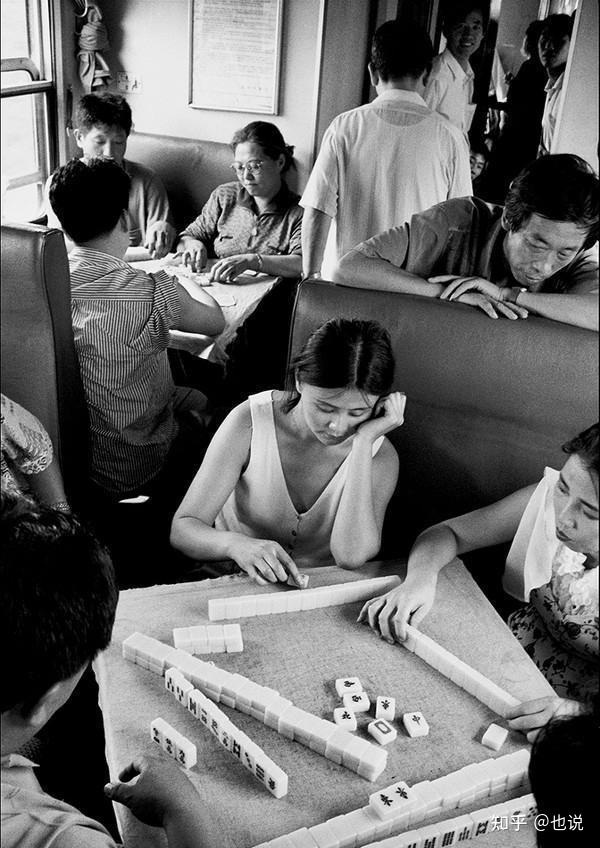

旁边座位的人玩牌,扒过来看的也听常见。

不过大叔你看牌还是看人姑娘领口呢?

总之,在曾经的时代,国人是不特别注重个人隐私,而是喜欢热闹的。

筒子楼、大杂院,每家都是纱门。邻居过来串门,很多是隔着帘子打声招呼就进去的。

卧铺包厢也没有门,脑袋就对着走廊睡。

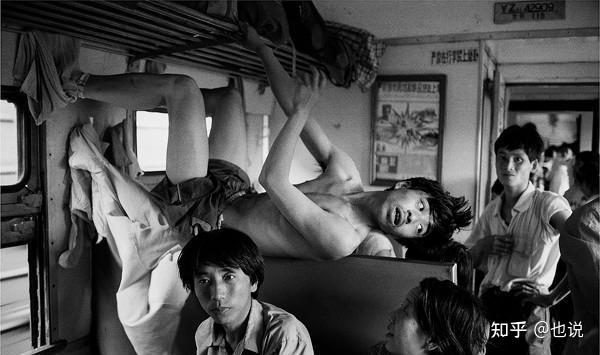

在那个椅背上都可以睡人的时代,谁也别谈什么隐私,私人空间。

但曾经的年月,已经过去了。

以上图片为1990年代照片

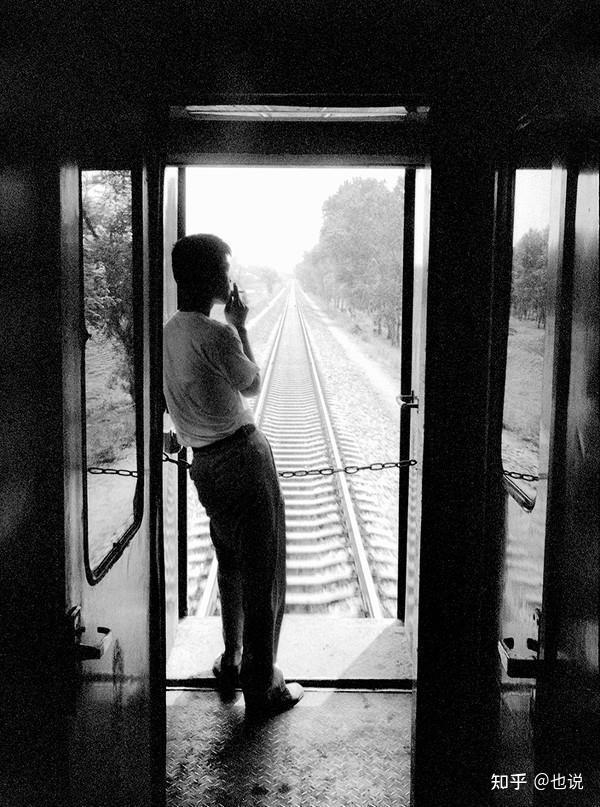

以下图片为2020年代照片

随着现代人越来越注重隐私

住惯了单元房的都市人,不再希望自己的空间被别人打扰。

包括在旅途中,买了卧铺就希望自己的铺面是临时的“私人空间”,有可以拒绝别人进入的权力。

大部分旅客也开始自觉的白天在走廊休息,或者躺在自己床铺上。

人们的手上多了手机。

不再想过去热衷和别人谈话、社交、认识了。

大部分人的旅途就是各自低头看自己的手机,没有和旁边人聊天的欲望。

或者沉浸在看剧,或者留恋于网络社交。

哪怕情侣、母子,也是各自看手机,不再像过去依偎在一起,玩闹、打牌。

每个人能都低着头,沉浸在自己的世界里。

手机的诞生已经让我们不再热衷现实的社交,哪怕幸运或被迫的与陌生人共处一个狭小的空间。

大家也没有了想要认识彼此的欲望。

就算是聊天,也是通过手机微信,各自和线上的朋友。

70岁的阿姨或许只是停留在了那个没有手机,能坐在下铺和彼此聊天,认识新的朋友的年代。

可如今的人们无法理解当年车厢里曾经的拥挤。

只希望知道自己的车票有没有权利拒绝别人进入“私人区域”。

这事很难说谁对,谁错。

因为两边对“火车卧铺”的记忆本就不同。

其实,到了今天,铁路部门可以在铺位上设计自带的挂帘,也省的旅客还要自己备着。

人群习惯的变化虽然说起来唏嘘,但毕竟是时代发展的结果。

有些车厢里曾经历史留下的痕迹,到了该改的时候就改了吧。

小小的车厢,已经不再是那个天南海北朋友相聚的地方。

只是一段旅程中的座位而已,

按号入座,如无事情,请勿打扰。

关注也说,阅读更多有趣的思想。