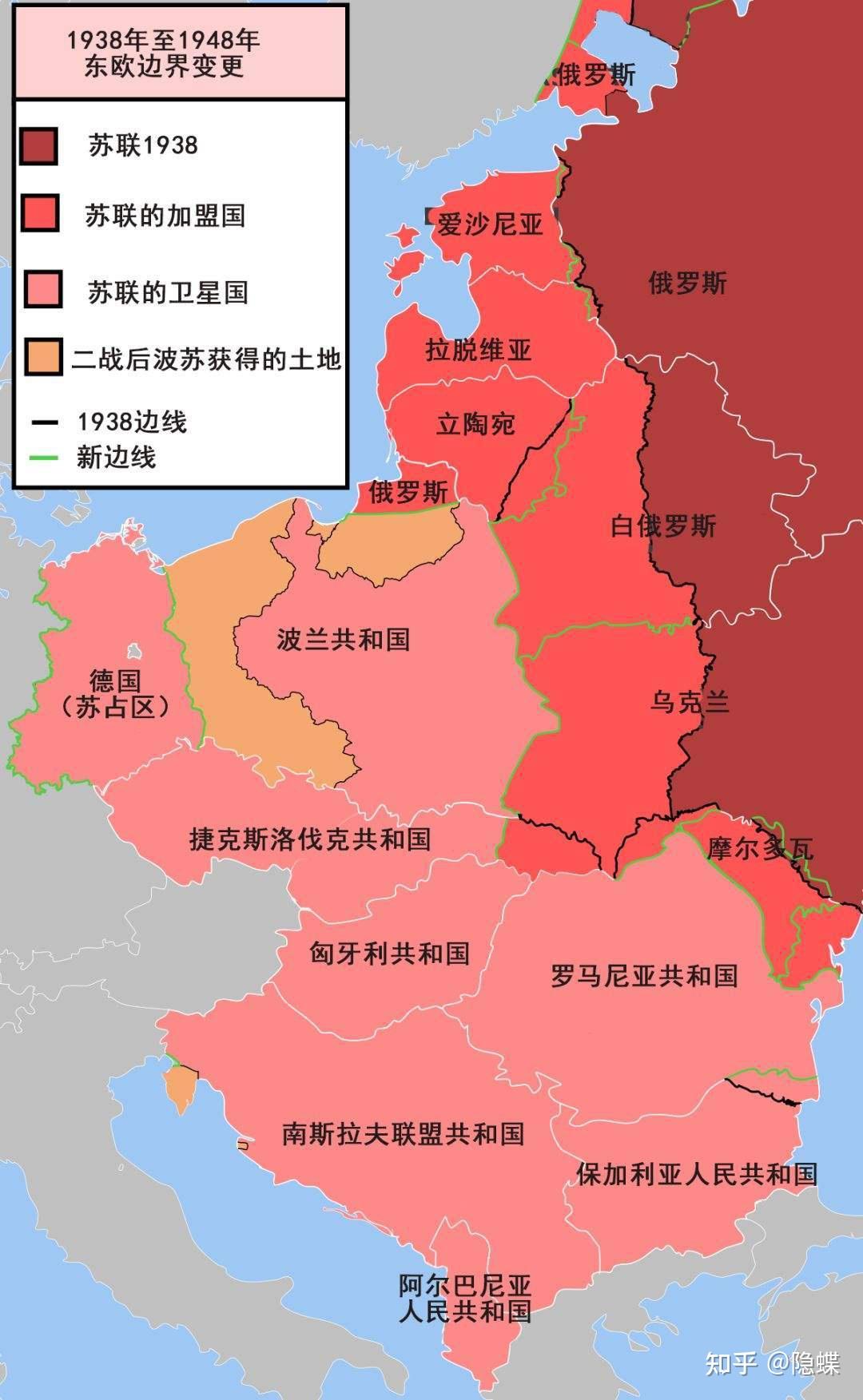

苏联怎么没拿到欧洲精华地带呢?

1.卡累利阿及维堡地区

这一地区面积约合4.3万平方公里,耕地面积占芬兰耕地面积的10%,人口占当时芬兰总人口的12%,维堡甚至是当时芬兰第二大城市。

就目前来说,维堡区仍是俄罗斯重要水陆交通枢纽和能源运输物流港口,拥有着基础设施完善的港口货物运输综合体。

俄罗斯在波罗的海最大的国家级港口就位于维堡区,分别是普里莫尔斯克港、维索茨克港和维堡港,这三个港口全年保持通航运营的状态。

维堡区域内的国家边境线设有三个国际公路检查站、两条主干线铁路以及一个维堡海关口岸。同时,著名的塞马运河水运航道也从维堡的国境边界穿过。

2.波罗的海三国地区

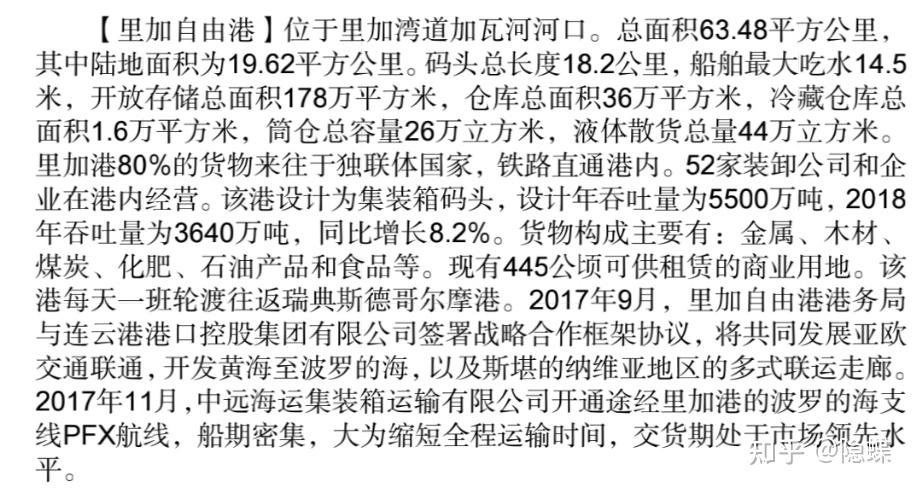

波罗的海三国地区海运非常优越,梅梅尔—克莱佩达、文茨皮尔斯和利耶帕亚都是非常典型的全年不冻港,里加虽然不是不冻港,不过基本不冻。

以里加港为例,里加因为其重要的地理位置和相对发达的交通运输事业和商业、文化和金融事业,而被称为“波罗的海跳动的心脏”。

里加港阔水深、地理位置又优越,因而交通十分便利。而且里加的发展历史较为悠久,在13世纪(1282年)里加便加入汉萨同盟,里加不仅是当时重要的港口城市及充满活力的贸易和手工业中心,而且还是一个著名的军事要塞。

在19世纪,帝俄统治下的里加就发展成了全世界最繁忙的木材港口,里加也是当时帝俄的第三大城市,帝俄的第一辆汽车也是在里加生产的,里加的工业基础很好。19世纪末期,里加仍然是帝俄第六大城市。

在苏联时代,里加是波罗的海三国第一大城市和前苏联第三大工业城市,也是前苏联人口最多的30个城市之一(排名第29)。

目前里加仍然还是波罗的海地区重要的工业、商业、交通和金融中心。

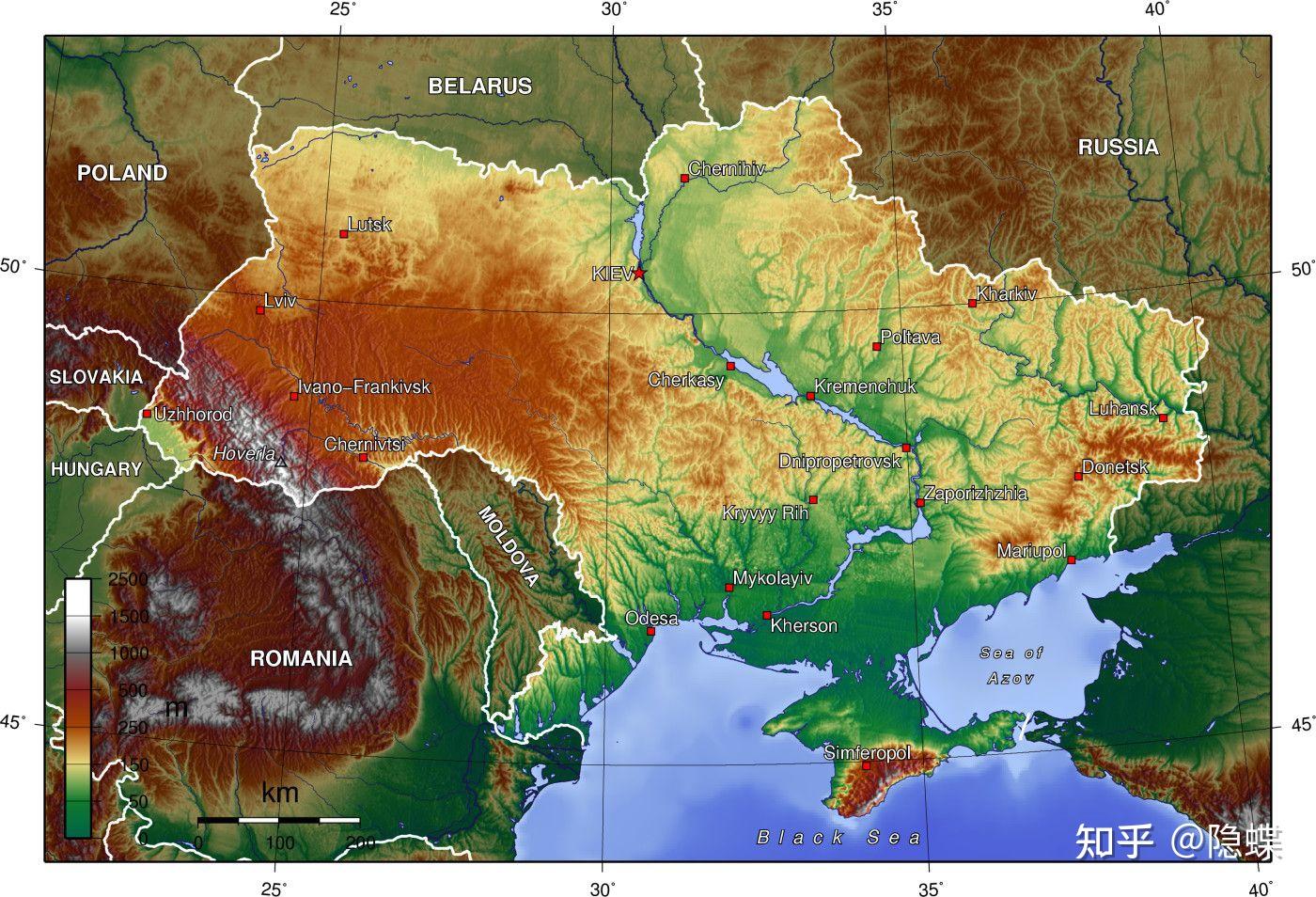

3.乌克兰和白俄罗斯地区

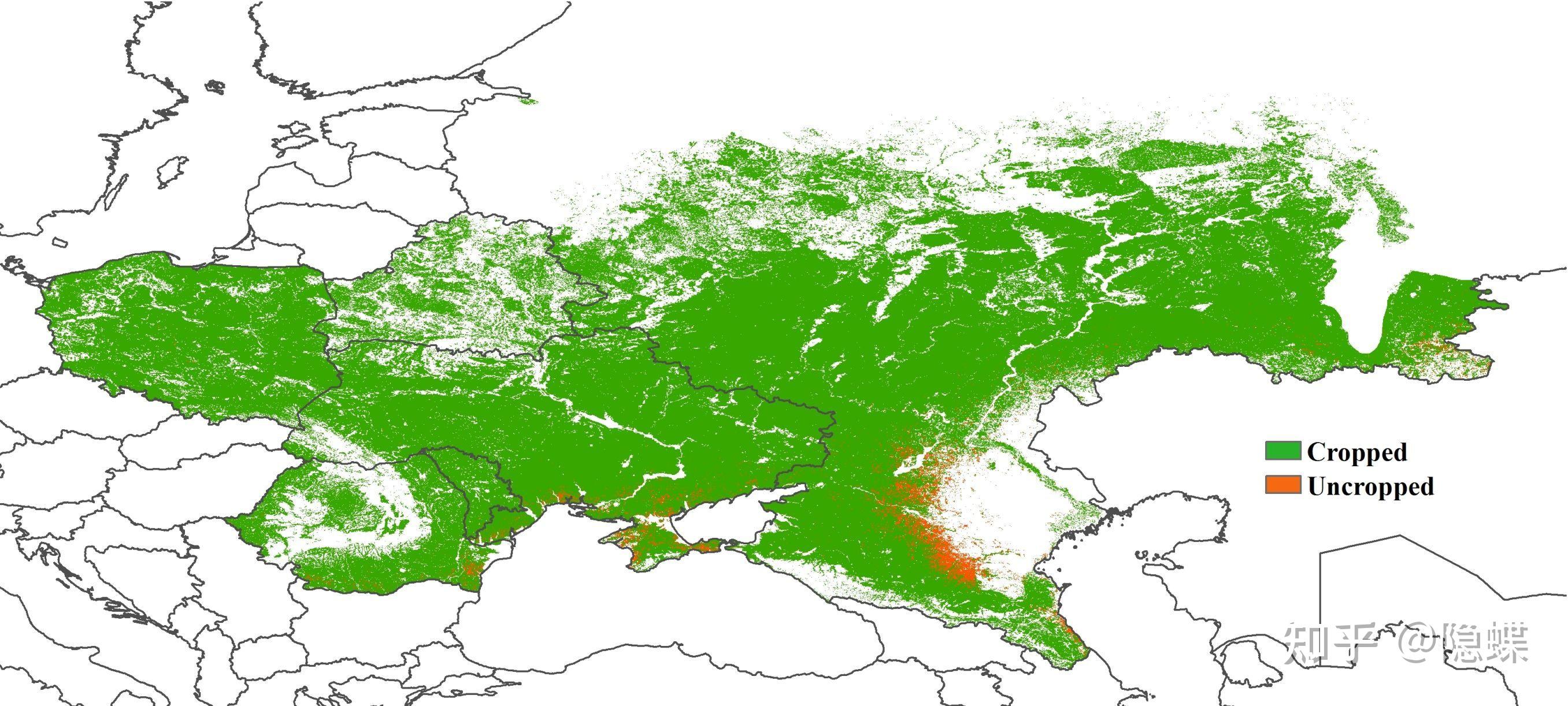

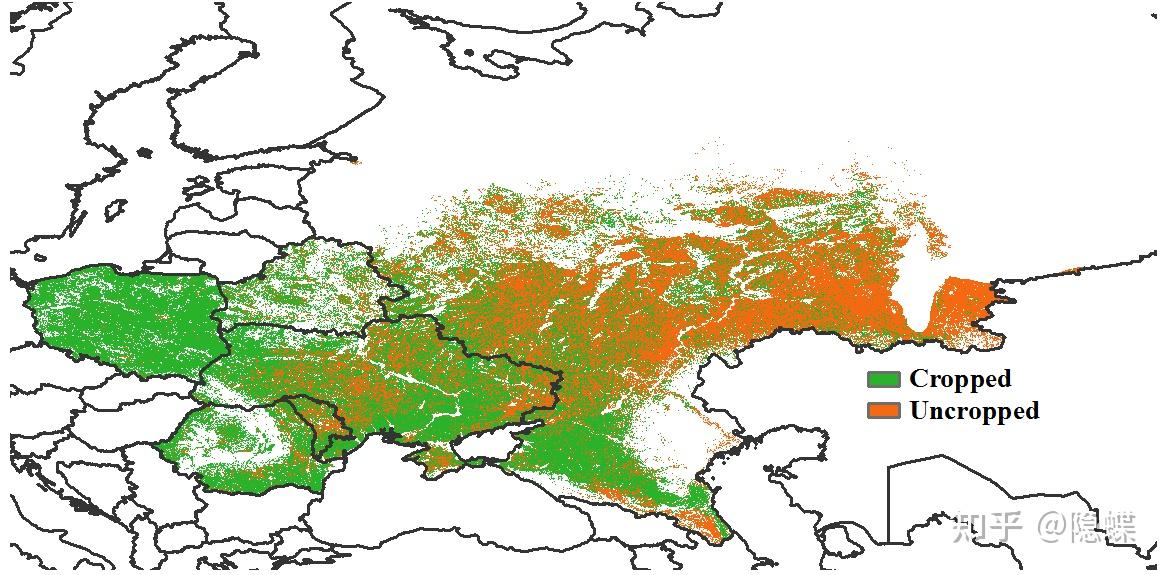

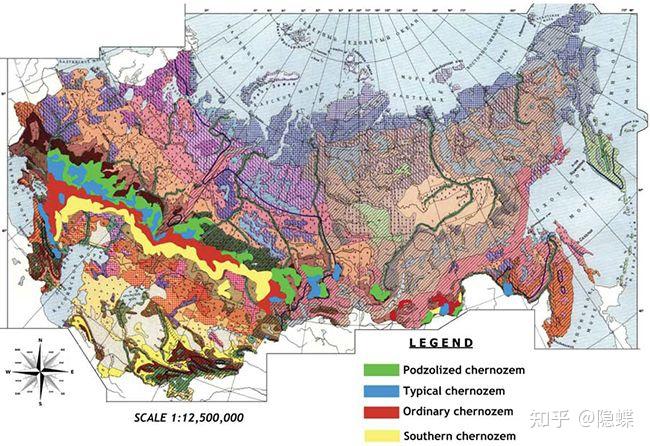

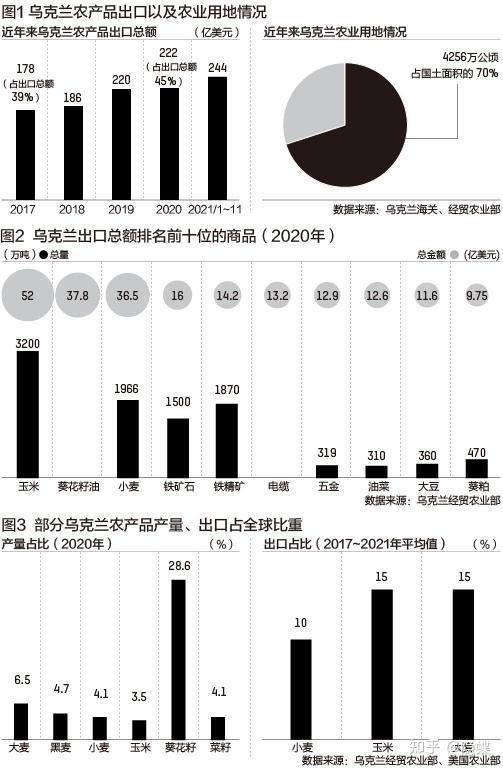

乌克兰地区黑土广布、土壤肥沃,粮食自给率高达498%。盛产粮食谷物、油料作物、糖类作物和马铃薯等作物。该地区作物平均产量高(可达其国内需求量的1.5—2倍),在自给之余,还可供大量出口。

就目前来看,乌克兰是全球最大的葵花籽油出口国、最大的葵粕出口国,也是全球第三大谷物出口国、全球第三大菜籽和核桃出口国,全球第四大大麦和玉米出口国,全球第六大土豆出口国。

而白俄罗斯的钾盐储量非常丰富,占比高达21.43%,仅次于加拿大(31.43%),居世界第二位,高于俄罗斯(17.14%)、中国(6%)和美联邦(5.71%)。

但你要说苏联只会占领土地,不会经营,那肯定不是的。如立陶宛如今的工业基础离不开苏联时代的建设和支持。

立陶宛原本的工业基础很差。在二战前,立陶宛获得了克莱佩达(梅梅尔),克莱佩达(梅梅尔)面积很小,仅占立陶宛总面积的5%。但是根据1939年二战全面爆发时的数据显示,当时立陶宛三分之一的工业部门集中在克莱佩达(梅梅尔)。

即使在二战后苏联工业化建设时期,苏维埃立陶宛的工业基础在波罗的海三国中仍是相当薄弱的,该国虽然也是发展重工业的对象,但是在战后的第一个10年,苏联对立陶宛的经济规划仍然集中在轻工业和食品工业。不过1953年斯大林逝世后,苏维埃立陶宛也正式开始了重工业的集约化建设。

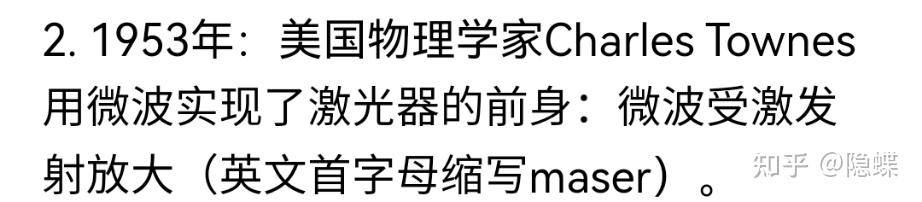

前苏联的激光器研究和美国几乎同步,从1965年开始,前苏联就在苏维埃立陶宛的维尔纽斯(维尔诺)开设了激光研发中心。依托当时前苏联的资金和技术支持,1967年维尔纽斯大学便研发出了全苏联首台激光发生器(比美国晚了7年)。

可以说,得益于前苏联强大的人力物力堆砌,苏维埃立陶宛成为了前苏联激光技术的重要工业区。

苏维埃立陶宛的激光企业早在上世纪80年代就跻身国际市场,在某些产品领域里处于国际领先地位。当然,苏维埃立陶宛也就成了全球激光器生产的重要基地。1990年立陶宛第一个脱离苏联独立。而在苏联解体之后,立陶宛几乎保留了全部的激光产业中心。在20世纪90年代以后,立陶宛陆续成立了EKSPLA(成立于1992年)、LIGHT CONVERSION(成立于1994年)和ALTECHNA(成立于1996年)等三大激光公司。比如EKSPLA作为该国第一大激光公司,该公司的技术部门集中了大批原苏联地区的物理学家和工程师。

同时,前苏联对于苏维埃立陶宛的工业化建设还集中在化工、发电等产业。比如维尔纽斯(维尔诺)、考纳斯、约纳瓦、马热伊基艾、埃莱克特雷奈和新阿克梅内等大中城市都拥有大量化肥厂、炼油厂、发电站和水泥厂。

苏联还曾在立陶宛的维萨吉纳斯建了一个伊格纳利纳核电站,这个电站曾经使得立陶宛长期以来能够对外输电,在该电站被关闭后,立陶宛才成了电力进口国。