以下对话来自网友,相当于本回答的省流版。

A:苏联笑话是美国(中情局)编写的,目的就是为了黑苏联,借此蛊惑苏联民众,进而慢慢搞垮苏联。现在最应该流行的是美国笑话,建议多看看。

B:懂了,苏联笑话是美国中情局编写的,同理,美国笑话就应该是苏联克格勃编写的了?啥都归结于舆论战......

C:看过一些网友发的美国笑话,发现无论是数量还是质量,都远不如苏联笑话。而且苏联笑话基本都诞生自苏联民众的生活,经口口相传,才变成经典。反观美国笑话,看一眼就知道是网友写的。

B:所以自嘲才是最高级的,自己人编写的才对味儿,外人编写的往往很尬。当然,无论苏联还是美国,它们虽然都有丑事,但也得看笑话的最初讲述者(经历者)是谁。还有如果被其他国家的人传播笑话甚至改编笑话,只能说,他们首先看得懂......

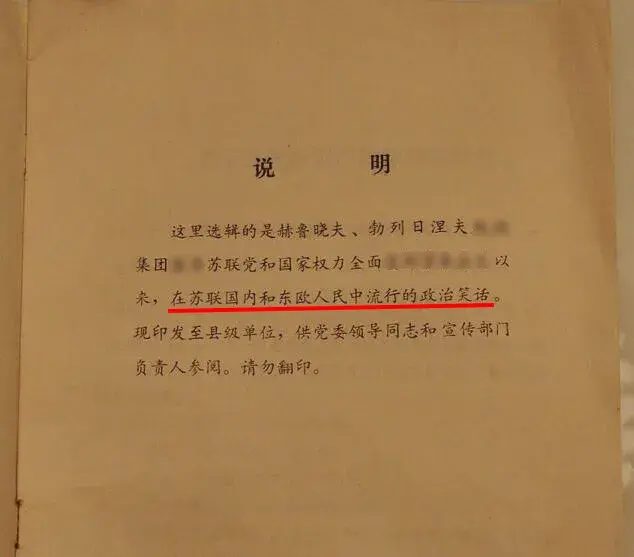

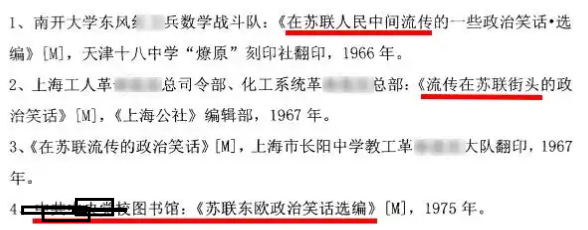

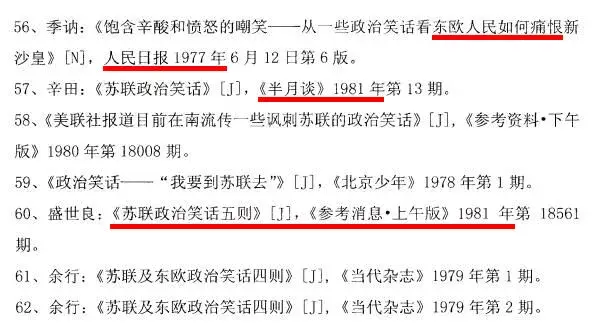

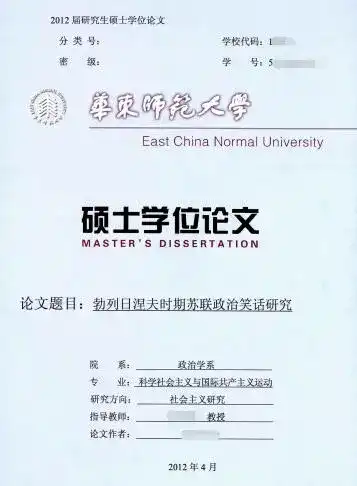

自苏联诞生以来直到它解体,苏联社会上便一直流传着讽剌其政权的政治笑话。苏联政治笑话的发展过程大致经历了两个阶段,而勃列日涅夫时期是苏联政治笑话发展的鼎盛时期......勃列日涅夫时期苏联政治笑话存在着三大层次,即政治人物层次、制度性层次和社会生活层次。各大层次中又包含着具体的一些目标对象。

——《勃列日涅夫时期苏联政治笑话研究》

早期的苏联笑话

1928年,苏联作家伊里夫和彼得罗夫的“苏联笑话集”《十二把椅子》正式完稿。但在出版前,书刊审查员对此做了大幅度删减。以后每出版一次,就删改一次,整整删改了十年。最后,这部长篇小说被缩减了近三分之一的篇幅。

尽管一部分政治隐喻在插图版问世前就被删除了,1928年的版本还是引发了前所未有的轰动。当时普通读者都能轻易读懂的各种政治隐喻在书中处处可见,作者毫不客气地嘲讽了苏共的派系之争,以及当时一些名声卓著的文学家,甚至还俏皮地引用了只有在文人、朋友及同事间才会小范围流传的笑话。

《十二把椅子》同样尽情而又辛辣地讽刺了苏联媒体,但媒体对这部作品的评价却显得有些尴尬。作为被讥讽的对象,想要站在客观的立场进行不偏不倚的评价,实在有些为难。小说出版后的很长一段时间里,各大媒体都眼睁睁看着民众争相传阅而保持着难堪的沉默。

直到后来《莫斯科晚报》刊发了一篇“豆腐块”评论文章,文章不痛不痒地指出:

虽然小说阅读起来令人愉快……但也算不上是“上乘”的讽刺佳作……而且有过于“冗长”的嫌疑。

最后,各大媒体似乎彼此统一了口径,认为这部小说描写的只是苏联社会的“某些缺点”,并不能代表整个苏联社会。这种类似于“套话”的评论既折中又安全,看上去似乎面面俱到,实际上等于什么都没说。

当下流行的苏联笑话

与《十二把椅子》稍有不同的是,在今天互联网上流行的苏联(东欧)笑话,其起源于沙俄时期的政治笑话。苏联成立后直到解体,政治笑话经过不断的发展、传播和改编,才逐渐形成了今天读者所看到的样貌。一些政治笑话和苏联社会上发生的荒诞闹剧一起传播到西方世界后,这些国家的报刊和杂志又发展出不同版本的苏联(东欧)笑话。

在苏联和东欧,政治笑话的泛滥是在1960~80年代(尤其是在勃列日涅夫执政后期),和地下出版物一起成为了异议人士的一种象征。这些政治笑话在体裁上,一般是段子式或者问答式。

美国收集苏联东欧政治笑话作为情报

中情局欧洲站站长皮特·克莱门特曾回忆说,当年美国驻莫斯科大使馆一直持续收集并整理流传的苏联政治笑话,再用密电传回华盛顿,美国政府会让中央情报局(CIA)进行分析,因为“这些笑话非常准确地反映苏联社会公众的情绪”,“我们总是像盼望过年的礼物一样等着接收发回来的笑话”。

西德亦曾收集和评判过东德的政治笑话,在1977年末,西德联邦情报局曾开展了代号为“东德笑话”的秘密行动。

中情局收集的苏联政治笑话,“创作”时期主要是在1980年代,特别是80年代后期,随着时任苏联领导人戈尔巴乔夫的政治改革,苏联社会各方面开始松动,针砭时弊的笑话段子层出不穷。

当时的美国总统里根特别爱听苏联社会流传的笑话。里根相信这些笑话段子证明了俄国人民并没有被洗脑,他们对苏联的体制充满了怀疑和抵制。

1986年,里根与戈尔巴乔夫在冰岛首都雷克雅未克实现了历史性峰会。据里根称,他会见戈尔巴乔夫时给他讲了一个苏联笑话,戈尔巴乔夫听后哈哈一笑,说这个笑话他在苏联也听到过。

里根讲给戈尔巴乔夫的笑话:

一个俄国男子要买一辆汽车,车行说,他要等10年才能交货。

男子:是早上还是下午?

车行:你要等10年以后呢,是早上还是下午有什么区别?

男子:啊,因为管工要早上来。

(管工也要等10年)

总结

苏联政治笑话显示出,几十年的苏联统治并没有榨干俄国人的幽默感。相反,幽默成了老百性发泄不满的代言,针砭时弊的利器,调剂生活苦涩的佐料。

关于苏联笑话的形成过程以及在苏联民众之间广泛流传的具体原因,本文不便赘述。

建议参考论文《勃列日涅夫时期苏联政治笑话研究》。