817年,一位名叫詹姆斯·帕金森的英国外科医生,在来到他诊所就诊的3名患者和路过他诊室的3个伦敦街头的行人身上发现了一组相似的症状——静止性震颤、活动变慢和姿势步态的异常。他意识到这是一种新的疾病,并将其命名为“震颤麻痹”。后人为了纪念他的功绩,将这种疾病重新命名为帕金森病。

1997年,为引起社会各界对帕金森病的关注,并纪念詹姆斯·帕金森医生,欧洲帕金森病联合会决定将4月11日,也就是詹姆斯·帕金森医生的生日,定为“世界帕金森病日”,并得到了世界卫生组织的支持。

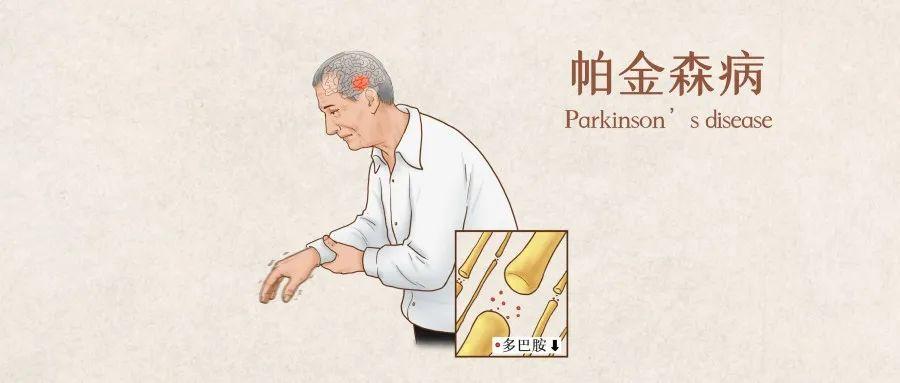

帕金森病是一种什么病?

帕金森病是一种神经系统退行性疾病,好发于中老年人群,属于运动障碍类疾病。遗憾的是,迄今为止它的病因尚未完全明确,目前多数学者认为它与年龄因素、环境因素和遗传因素之间的相互作用有关。

帕金森病并不罕见。据估计,我国帕金森病患者已达到260万例,约占全球患者的一半,预计每年新增帕金森病患者近20万例,至2030年将有500万例帕金森病患者[1]。要注意的是,不要以为年轻就不会得帕金森病,因为有5%~10%的患者属于早发型[2]。

帕金森病有什么症状?

(1)运动症状:

- 运动迟缓:动作缓慢,幅度减小,系鞋带成难题,写字越写越小,病情严重时说话含糊不清。

- 静止性震颤:手部呈"搓丸样动作",震颤频率为4~6Hz,随意运动时减弱或消失,紧张时加重,睡眠时停止。

- 肌强直:也就是躯体僵硬,部分患者早期表现为肌肉酸痛,可能会当作颈椎病、腰椎病治疗。

- 步态姿势异常:很多帕金森患者会出现慌张步态,严重时会小步往前冲,有跌倒风险。

(2)非运动症状:

- 自主神经功能障碍:患者可出现顽固性便秘、尿频、排尿不畅、尿失禁、阳痿、体位性低血压等症状。

- 精神障碍:患者可能会出现抑郁、焦虑、淡漠、疲劳等精神异常,随着疾病的进展,有部分患者会出现认知障碍,甚至发展为痴呆。

- 睡眠障碍:患者可能会有失眠、快速眼动期睡眠行为障碍(比如睡觉时不老实,大喊大叫,手脚乱动)、白天过度嗜睡等问题。

- 感觉障碍:大多数患者会出现嗅觉减退,也可能会出现肢体麻木和疼痛等不适。

得了帕金森病怎么办?

如果出现帕金森病相关症状,应尽早就医。虽然帕金森病目前尚无法治愈,但及早规范治疗可以更好地改善症状,并延缓疾病的进展。目前一般采用药物治疗、手术治疗、肉毒毒素治疗、运动疗法、心理干预、照料护理等方法进行综合治疗。其中药物治疗是主要的治疗手段,而手术治疗则是在药物治疗效果不佳时的有效补充。

这里额外讲一下,康复和运动疗法对改善症状、延缓病程进展也有好处。但有些患者会因为“慢”、“抖”等症状而感到难堪,不愿意去公共场所,也不愿意去锻炼。对此,要改变观念,积极进行锻炼以促进康复。

总之,帕金森病是一场与时间的较量,我们不能放弃希望。要坚信医学技术日新月异,也许在不远的未来,帕金森病将不再是无法逾越的障碍。

帕金森病(PD)动物模型Animal model of Parkinson's disease

| 模型类别 | 动物品系或模型特点 |

|---|---|

| 6-OHDA诱导大鼠 PD模型 | 品系:SD大鼠。6-OHDA是特异性的儿茶酚胺能神经毒素。目前6-OHDA神经毒素作用的确切机制并未完全明了,已有研究表明6-OHDA的机制与氧化应激和抑制线粒体呼吸链有关。6-OHDA可与 DA 转运体结合进入黑质纹状体 DA 能神经元,经过多重氧化,最终损伤细胞。6-OHDA还可通过抑制线粒体呼吸酶复合体,阻断电子传递链,增加氧化应激,导致线粒体呼吸链被抑制,最终细胞内 ATP耗尽引起细胞死亡。由于6-OHDA不能穿过血脑屏障,因此只能采用立体定位注射的方法诱导模型。由于可以采取单侧注射和双侧注射的方式,因此6-OHDA模型分为单侧与双侧模型, 而其中单侧造模可以提高动物耐受力,并可以将正常侧作为内部控制组,与病变侧(造模侧) 进行对照研究,更好地区分正常与异常运动区并评估损伤引起的运动缺陷,因此单侧模型是目前最常用和经典的模型。根据不同的脑立体定位注射位点,6-OHDA也表现出不同的特性,其中较为主流的三种注射位点是黑质致密部(SNc) 、纹状体(CS)、前脑内侧束(MBF)。其中MBF多点注射是获得显著可再生的多巴胺能变性模型的首选方法,即使在很长的生存时间内,动物也几乎没有自发补偿的倾向。6-OHDA 模型的优势主要表现在评估方法上,通过一侧损毁,引用阿朴吗啡( 或苯丙胺) 不自主的向健侧( 或伤侧) 旋转运动行为可评估药物对黑质DN的保护作用。损伤程度则根据出现对侧行为症状来评断模型成功与否。但其劣势为病死率较高,表现为急性模型,且不能很好地模拟出PD常见的全身临床症状如静止性震颤、运动功能减弱、肌肉僵直及四肢拘挛等。此外该模型也不能表现出帕金森病的一大基本病理特征: 路易小体(LB)的聚集。尽管如此,单侧6-OHDA 模型仍是目前PD药物临床前研究的首选模型。 |

| MPTP诱导 小鼠PD模型 | 品系:C57BL/6小鼠。MPTP作为高亲脂性化合物,能有效地透过血-脑脊液屏障。在脑内,先是被细胞线粒体外膜的单胺氧化酶B催化变成中间代谢产物MPDP+,后自发氧化成毒性的MPP+。MPP+的结构与DA类似,能够与多巴胺能转运体(DAT)高度亲和,被纹状体内多巴胺能(DAG) 神经元轴突末梢突触前膜的DAT运载进入胞体内。大鼠对 MPP+毒性具有抗性,在给药后其多巴胺能神经元可以存活,因此本模型一般选择小鼠。各种PD小鼠模型根据注射剂量、间隔时间、方式以及时间长短的不同来制备不同研究目的模型,主要分为急性模型、亚急性模型和慢性模型。急性模型是采用腹腔或皮下注射,间隔时间短,建模速度快,损伤严重,但其模型并不符合PD慢性发病的特点,并且这种建模方法并非神经元慢性凋亡而是快速损伤坏死,病死率相对较高。亚急性模型同样也采用腹腔注射或皮下注射的方式,间隔时间较急性长,建模速度一般,成活率较高,损伤比急性轻,并且具有PD一定的发病特点,DAG神经元有部分凋亡。亚急性模型的缺点是损伤时间比急性模型长,病理机制与PD患者慢性发病机制差别比较大,其损伤的DAG神经元有部分凋亡的同时还有大量坏死。经目前研究表明,不管是急性还是亚急性,都只是一个短暂的对于黑质-纹状体神经元容易发生逆转的神经毒性作用,这种快速的方法无法与缓慢、渐进性的PD相匹配。慢性模型除了给药时间间隔长,其病死率非常低,症状典型稳定,且病理损伤过程稳固不易恢复,与PD的病理生理过程相符合。但与6-OHDA模型类似,本模型也很难形成路易小体(LB)的聚集。尽管如此,本模型依然是目前PD全身症状研究的首选模型之一。 |

| 鱼藤酮诱导 大鼠PD模型 | 品系:SD大鼠。鱼藤酮PD大鼠动物模型最大的优势为PD模型行为学改变和病理学特征均与临床PD相似。鱼藤酮模型给药方式较多,优劣各异。脑立体定位给药的造模方法较难,需定位准确,但其病死率低,成功率高。静脉给药方式的存活率相对其他大剂量的存活率高,方法简单,药物直接进入全身循环,但全身毒性大。腹腔注射造模,吸收面积大,成模率高,操作简便,不仅症状与人类PD相似,且能制备PD的胃肠功能障碍模型。皮下注射的方式更为便捷,成本低,成模率高,但皮下注射会引起大鼠全身毒性,导致较高病死率,且不符合PD病变特点。口服造模符合PD慢性进行性病程,还避免了外周毒性,该方式病死率低,成模率高,适于研究PD病机病程变化及治疗药物的作用机制。与MPTP模型相比,鱼藤酮模型是研究PD病理中路易小体形成的理想模型。但是鱼藤酮存在半衰期短、降解快的特点。随着时间的推移,鱼藤酮模型自愈性越来越明显,因此不能很好地模拟出人类PD的慢性进程。此外,高剂量鱼藤酮造模时,动物受全身毒性作用的影响容易出现与PD无关的表现,例如心血管毒性和非特异性脑损伤。 |

| A53T小鼠自 发PD模型 | 品系:A53T小鼠。背景:C57BL/6J小鼠。SNCA是第一个被发现与PD相关的常染色体显性基因,其编码的α-synuclein蛋白是一种存在于中枢神经系统神经突触末端的可溶性蛋白,是路易小体(LB)的重要组成部分。在家族遗传性PD中存在三种突变(A53T、A30P、E46K)和其野生型二倍体表达,SNCA点突变或者二倍体都会导致α-synuclein蛋白聚集成路易小体(LB),阻碍多巴胺的代谢和神经元的正常功能,导致神经元死亡。Prnp-SNCA*A53T转基因小鼠可表达突变的人A53T α-synuclein蛋白。在8月龄时,纯合子小鼠可出现严重运动表型,表现为体重减轻,颤抖、无法直立、肢体部分瘫痪和行动不便,8-12月龄小鼠的脊髓、脑干、小脑、丘脑中密集堆积α-synuclein蛋白包涵体,且这些包涵体与人类家族性PD病理特征相似。因此本模型一般用于家族性PD的研究。 |