《杜鹃花落》这个的原文我看了一下。从我个人的阅读体验来说,我并不认为这个小说的作者是在刻意抹黑和侮辱八路军,也并非是故意在为日军张目。然而,“低级红等于高级黑”,这个小说能引发现在如此大的反应,作者别人倒也并不冤枉——因为客观上这个小说的确起到了“抹黑”的效果。

在此前回答为什么语文阅读理解不能以作者的解释为唯一标准的时候,我说:

在现实中,“正确”跟“标准”本来就是两回事。这一点,学过法律的人应该非常好理解。

我们知道,在实际的法庭审判中,原被告双方会围绕着同一个问题进行各自的辩解。在法律中,有一个常用的词,叫做一般人经验。所谓的“一般人经验”就是说对某件事情性质的评价,要看普通人怎么看,而不是原被告怎么说。比如,张三骂了李四,李四说张三诽谤他,张三说没有。那么,张三到底有没有诽谤要以谁为准呢?按道理说,张三作为骂人的一方,他的解释才是最正确的,可如果这样的话那世界上也就不存在“诽谤”这回事了——毕竟没有人愿意赔钱。当然,李四的说法也不能作为依据,因为李四作为被骂的一方肯定会认为张三诽谤了他。

所以,现在最有意思的地方就来了,在张三与李四的这场官司中,张三和李四的个人想法其实毫不重要,最关键的是法官如何认定张三的行为够不够成诽谤。那么,法官是以何作为依据?那就是所谓的“一般人经验”,也就是法官站在普通人的立场,看这个行为是不是构成诽谤,并以此为依据进行判案。也许张三的辩解是“正确答案“——但是没用,法律看的是“标准答案”,否则这个司法体系就乱套了。

这篇作品就可以作为这个的一个很好例证。虽然我个人并不认为这篇小说有刻意抹黑八路军的嫌疑,但是创作者的水平真的非常一般。而在水平很一般的情况下,他还采用了极为冒险的以日军视角进行写作的策略。这种以敌人为视角的写作,天然存在一个矛盾:如果你完全以敌人的视角和思维来写,就很容易用大量的正面词汇和修辞来描述敌人的思想、行文,而如果以敌人的视角来写、又想着时时刻刻“批判”敌人,那这文章又很容易写的拧巴。前者容易让人对作品的主旨产生误解,而后者容易把作品写的一塌糊涂。

显然,《杜鹃花落》采取了第一种写作方式,并且作者的创作能力完全不足以掌控情节和修辞,这导致虽然其没有抹黑八路军的故意,但是在大众舆论层面,“一般人经验”已经足以将其视为完全负面的东西。

在反映抗战的作品中,能不能以日本人视角来写战争呢?当然可以。

假如是我来写这个作品,以这个死去的儿子的视角写作,会比这个大佐做主角可挖掘的空间更大。

因为这个儿子与八路军的接触最密切,很容易写出人物弧光。比如,我可以写他到中国之前,听说八路军非常残暴,抓住日军全部杀死。于是,他这一路小心翼翼,躲在父亲派来的运兵车里。结果,他们这一队日军还是被八路伏击,他也觉得自己会被八路杀死。然而,八路没有杀死他,当知道他并不是日军作战人员后,就没有为难他,准备把他送到后方。(中间安排个反战同盟的日本人也可以)在与八路军的相处中,这个儿子了解了八路的所做作为。再后来,看到父亲围攻八路,而八路为了保护他伤亡殆尽,他举出了白旗,却看到远处的父亲像失去了理智的野兽一样,指挥着部下发射迫击炮弹。恍惚间,他看到一颗炮弹向他落下,那颗炮弹显得越来越大、越来越大……

如果按照这个情节去写,被误读的概率还有多大呢?

而以这个大佐父亲的视角来写,基本就是在走钢丝。在这个故事情节下,如果不加入大佐父亲与八路军进行沟通的细节,那么大佐父亲几乎是没有人物弧光可言的,其形象会相当单薄。想要把这个人物写好,比较可行的方式,是通过细致的心理描写开拓人物的内心空间,但这已经远超出了微型小说的篇幅要求。而在一个微型小说里,就算是一流的作家,也未必能保证掌握好这个度,更不用说一个普通的中学老师。

也许这个老师本来是想“红”一下,但是因为红的太低级,反而被人看成了“黑”。

所以,这个作者被骂,也是并不冤枉。

对于在公共领域的表达,我一直都在说这么一个常识,那就是公共表达必须要基于公共的共识。如果你的内容是面向大众传播的,那么“大众怎么想”比“你怎么想”要重要得多。换句话说,因为“想法”这个东西是没办法证明的,你想要让自己的观点不被误解,就必须按照大众理解的话语模式——或者说不容易引起误解的话语模式对要传播的内容进行编码。

这种表达,也有很多现实中的例子。你可能见过很多“不会说话”的人,他们说某些话并没有任何恶意,但是别人听起来就是不舒服。比如,在婚礼上,伴郎说“今天参加这个婚礼,我真是比新郎还激动”。他说这话,可能是他真的很激动,可无论如何,他也不该说这话。

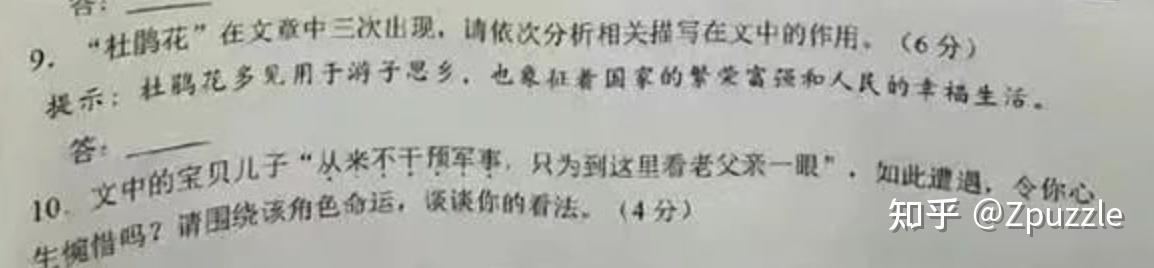

另外,从这个试题出题的内容来看,问题也很大。这倒不是说出题人的屁股歪不歪,而是有些问题不应该是初中生来回答的。比如问题10:

这个问题本身是一个颇具开放性的问题,而十四五岁的孩子很难为这个问题给出一个相对理性的答案。而且,这个问题怎么回答都有理。题目里重点把“从不干预军事”加了重点,目的就是想让学生回答“惋惜”。可话说回来,回答“不惋惜”也有充分的道理,但这估计就得不了分了。

现实中能选择用来做阅读理解的文章车载斗量,很多文章就算是做题者把问题回答错了,也不会出现太大的价值导向问题。而出题人,偏偏在这种极有可能导致价值导向偏差的问题上较劲,那最后把自己坑了,也就毫不奇怪。

跟这个相比,当年让分析“为什么鱼眼睛里闪着诡异的光”都比这个合理百倍。

至于这件事情后续如何处理,我倒并不关心,因为这个事情最后的处理可大可小,如何权衡并不是我们能决定的。但是,比起关心事件的当事人,我觉得更需要学习的,其实是如何“说话”,尤其是在自己不擅长的地方,不要过度整花活。否则最后非但起不到多好的效果,反而可能坑了自己。