作者:德现生

链接:https://www.zhihu.com/question/608453108/answer/3117526695

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

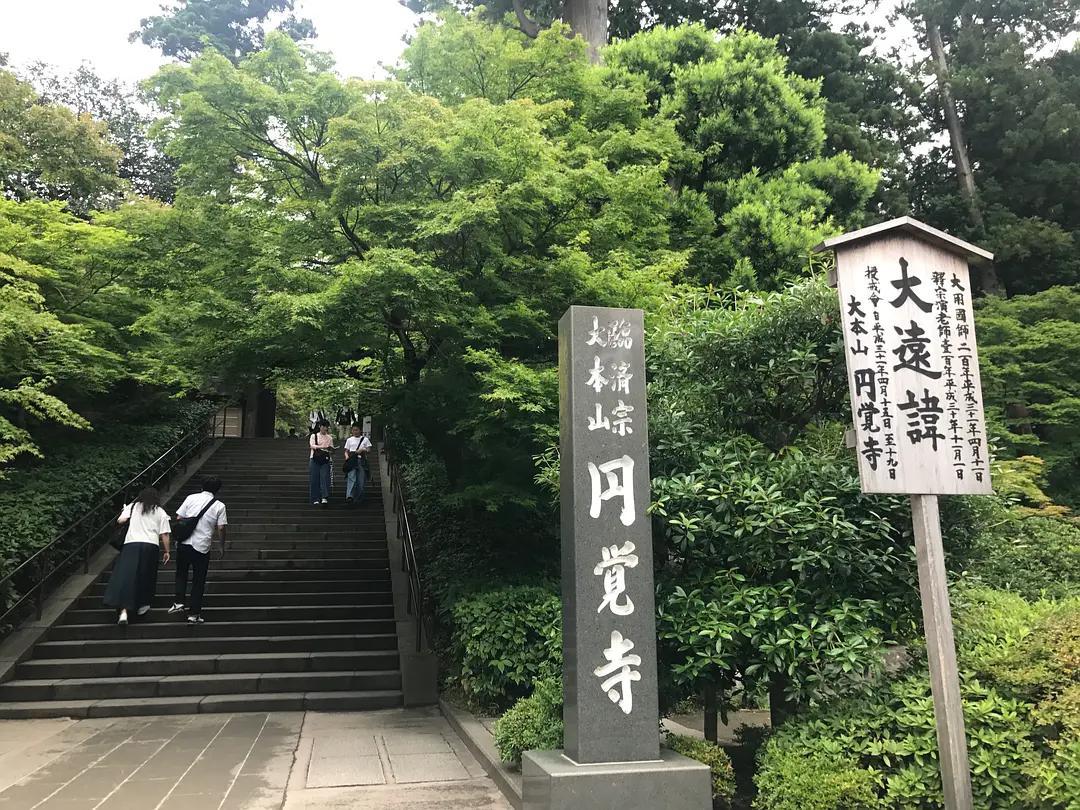

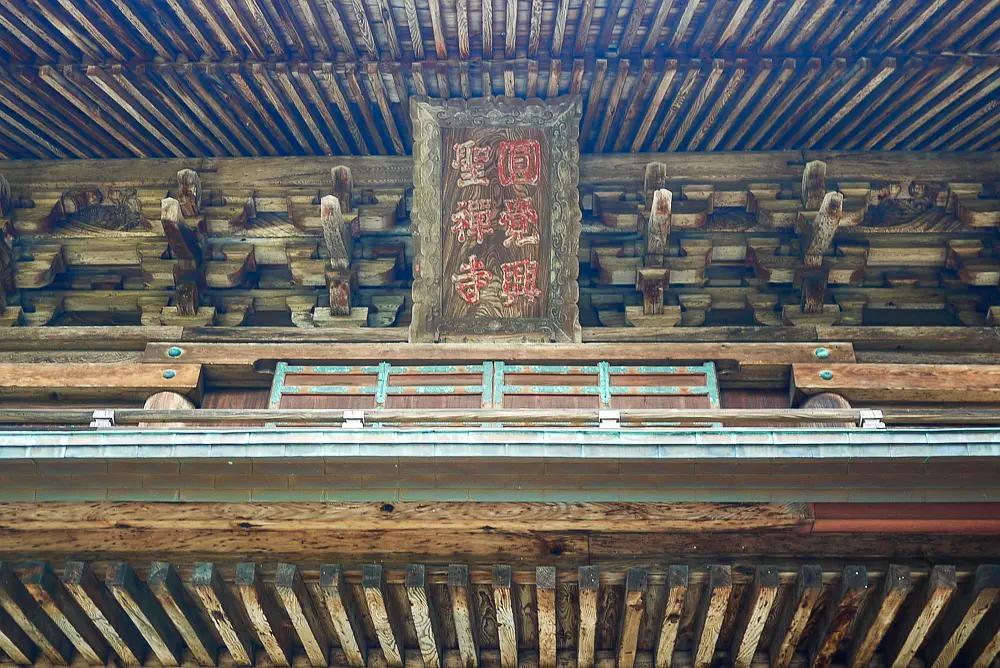

我国元朝时10万名侵略日本的元朝蒙古军队全军覆没后,日本天皇、日本朝廷为了纪念侵略日本的那10万元军,特意在镰仓建了一座“元军庙”似的神庙——“圆觉寺”来供奉侵略者的亡灵(这座神庙现在仍然矗立在镰仓市),我是从北京“现代出版社”出版的书《重新发现近代:一百年前的中日韩》第一册中的文章《祭祀敌国牺牲者的日本传统》里得知这件事的,原文中是这样说的:

这真是令人费解的举动。日本人为什么会心甘情愿自掏腰包,为敌国牺牲者树碑立传?还有类似的行为:1904年至1905年,在日俄战争中,旅顺鸡冠山变成了战场。日军同样为战死疆场的俄军少将竖立了纪念碑。史料记载,在鸡冠山攻防战中,日军死亡860人,俄军死亡300人。战争结束以后,日军不仅为“我军”竖立了“慰灵碑”,也为敌军的牺牲者竖立了慰灵碑。为敌军牺牲者竖碑,是日本人的习惯。

安抚敌我双方战死者亡灵的“怨亲平等”思想,自古以来作为日本的传统文化,一直流传下来。

最早的相关文字记录出现于一千年以前的《日本记略》(“平安”时代后期)。平将门和藤原纯友是当时的两大逆贼,因此国家决定出兵征伐他们。历史上把这次事件称为“承平天庆之乱”。当时,朱雀天皇下令,由千名僧侣在延历寺奉祀战死于这次讨伐战的敌我双方士兵。当时的奉祀文中这样写道:“无论是官军还是逆党,死去以后便都成为我国人,因此应该超越怨恨亲疏,平等地安抚他们的亡灵。”

这种超越敌我双方的界限祭祀死者的思想传统,一直在日本国内以及日本在外国的战场上得到延续。

元朝攻打日本的时候,日本也分别于1274年和1281年建立了圆觉寺,并制作了1000尊地藏菩萨的雕像,祭祀战死的10万元军。圆觉寺“开山僧”祖元和尚在其语录中这样说道:“在两次作战中战死的敌我士兵,一旦死亡,万象便归于魂魄,因此对其亡灵予以抚慰。”当然,这里所说的元军,指的是蒙古军队。

这种“怨亲平等”的思想,对中国或朝鲜来说是不可想象的。我们甚至可能认为这种行为非常荒唐。因为我们的儒教传统思想,与日本的这种传统是格格不入的。即,在我们看来,敌我双方是不共戴天的。“不共戴天”这句话最早出现在《礼记·曲礼(上)》中,意思是:不愿和仇敌在一个天底下并存。因此,通常的做法便是“有仇必报”,直至一方彻底消亡。(答主批注:其实“怨亲平等”的思想来自于佛教!《菩萨念佛三昧分》第6卷中说:“其犹父母爱一子,而于怨亲行平等”。“怨亲平等”就是对自己的怨敌、仇敌、仇人和亲友一视同仁,即使是有怨者亦不忘慈悲,不因亲、疏而偏颇。)

对异质的他者、迫害自己生命和利益的敌人的灵魂予以包容,这种想法本身,在儒教文化传统社会中是不可能出现的。因此,直到现在,我们也普遍认为要“痛打落水狗”。此外,掘敌人的坟墓,将敌人暴尸街头,这还不够,甚至还要对其施以“鞭尸”方才解恨。这些历史事实,至今还深深地烙印在我们的脑海里。

日本人独特的文化习俗实在是令人惊讶的。他们认为,死去的仇人,就应该视同 平等的灵魂。这种习俗当然也是起源于佛教“怨亲平等”的思想的,但它却成为日本人精神结构的一部分,被完整继承下来。

壬辰倭乱时期,在丰臣秀吉侵略朝鲜的时候,几乎没有哪一个日本人不知道数次击败日本水军的民族英雄李舜臣。他对朝鲜来说显然是一位民族英雄,但对日本而言,他却是一个敌军将领。但是,日本海军却超越了敌我仇怨的概念,对他给予了高度的评价。在日俄战争期间,日本海军在朝鲜庆尚南道的镇海要塞为其举行了“镇海祭”。

这种事实对我们而言,恐怕也是闻所未闻的,而且也可能被我们视为是一种不可思议的举动。丰臣秀吉发动侵略朝鲜的战争时,日军在各地为朝鲜的阵亡士兵收尸,并为其举行祭祀活动。当时,位居朝鲜政府要职的柳城龙的《惩毖录》中,也对这样的事实有过相关的记述。郑湛、边应井等人在全罗道发动了武装起义,但遭到日军镇压而战死。柳城龙对此这样写道:“日军将在雄岭阵亡者的尸体收集起来埋葬在路旁,并在墓前竖起写有‘朝鲜忠肝义胆’字样的灵碑。”

还不仅是这些。对于日本人而言,击毙了伊藤博文的安重根可谓是一个敌将,是一个恐怖分子。但和他一起被关押在旅顺监狱的日本人千叶十七却非常崇拜安重根,甚至在他被绞刑处死以后,还将他的遗墨和灵位供奉在佛坛,时时祭祀。

……(中略)

直到今天,在日本依然随处可见祭祀人和动物、生物的供养冢或幽灵碑。在高知县,甚至还有祭祀鱼、菜刀、筷子的坟墓;冈山还有牛骨头墓。这是祭祀那些因人类而失去生命(被吃掉)的鱼、牛等动物的传统。“草木国土悉皆成佛”——这种“自然观”和灵魂观,是日本人意识结构的一大特征。