这种观点简直贻害无穷。

我们先反驳「雌本位」,最后再谈有性繁殖起源的问题。

- 作者观点:

而被分化出来的雄性,其存在意义仅仅是为了辅助雌性这个生殖主体性别以增加基因多样性,并分摊自然选择压力,这也奠定了雄性作为生殖附庸的性别角色定位,而雌性作为稀缺生殖资源的占有方,其个体存在价值对于族群整体存续而言,永远高于个体雄性。

因为,对于两性在繁殖中所分别扮演的角色而言,保证雌性的数量显然更为重要(理论上讲在雌性数量一定的情况下,哪怕雄性数量降为1,对整个种群的繁衍效率也不够成什么影响)。

这也被MGTOW学说表述为“雌性数量是一个物种繁衍的限制因素”(公理一),这就是女本位主义的产生根源,也由此派生了被无数红丸男所深深诅咒之的雄性可弃置性(Male Disposability)。

这一句话明显就是一个逻辑陷阱,射箭画靶。

如果预设「雄本位」那么可以这样说:

而被分化出来的雌性,其存在意义仅仅是为了辅助雄性这个生殖主体性别以增加繁殖的稳定性,并分摊自然选择压力,这也奠定了雌性作为生殖附庸的性别角色定位,而雄性作为基因多样性的提供方,优势个体存在价值对于族群整体存续而言,永远高于单个雌性。

因为,对于两性在繁殖中所分别扮演的角色而言,保证优秀雄性个体的基因优势显然更为重要(理论上讲雄性个体足够优秀,哪怕只有一个,有一定的附庸雌性,对整个种群的繁衍效率也不够成什么影响)。

优势雄性质量是一个物种繁衍的限制因素,这就决定了雌性的附庸属性。

互联网上有大量的人持以「雄本位」的观点,虽然他们并不一定能这么清晰而富有逻辑的表达。

无论「雌本位」还是「雄本位」最大的问题,都属于放大两性中优势的地方,而忽略不谈弱势的地方。而且,种群和个体的繁殖贡献往往混为一谈。

从种群的整体角度来说,对于只通过有性繁殖繁衍的生物,雌性和雄性就是同样重要的。没了任何一方,都是灭绝的结果。

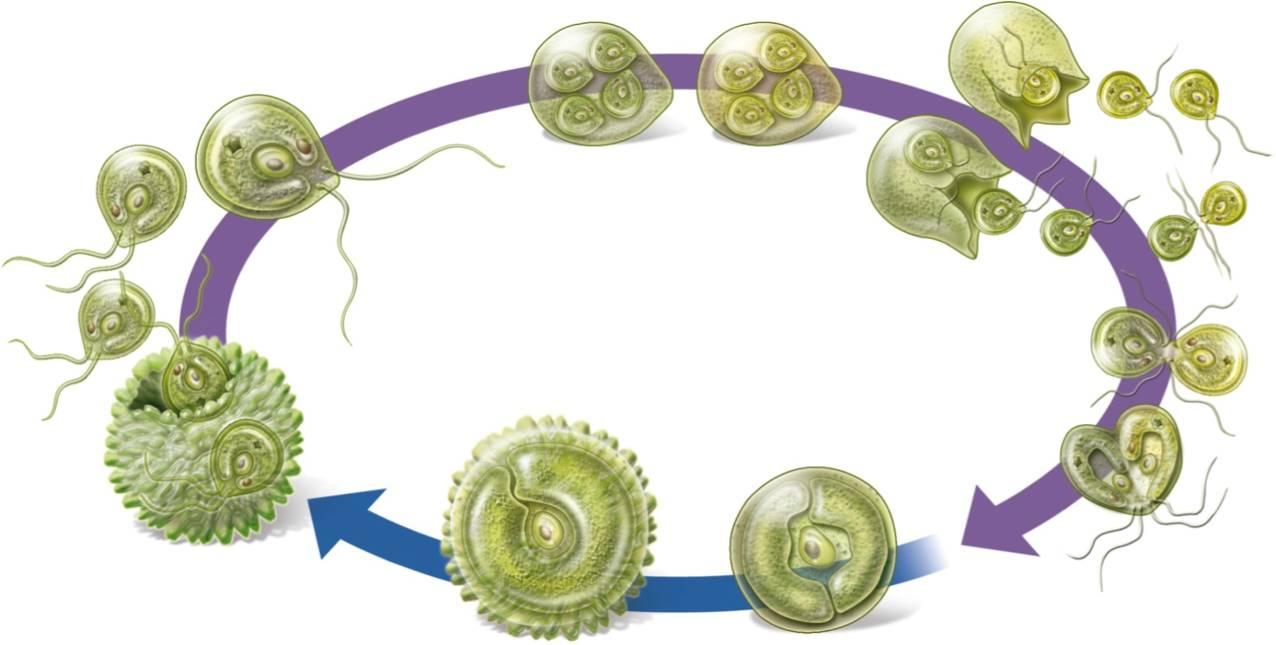

雌雄配子的分化,本质上是小而多的雄性配子解决了基因多样性的问题,大而稳定的雌性配子解决了发育稳定性的问题。它解决了,有性繁殖起源时,同配生殖(isogamy)两大关键性缺点[1]。但也并不能以此得出,有性繁殖优越于无性繁殖。

无雌便无雄,无雄便无雌,「雌、雄本位」都是侧重夸大某一方的作用。

虽然在个体方面,繁殖贡献的分配是并不相同的。但作者对个体的繁殖贡献的理解,是非常的狭隘。

他认为,两性繁殖「保证雌性的数量显然更为重要」,他这个观点的视野,明显锁定在K策略(重质量)繁殖的物种身上,甚至可能主要集中在哺乳动物身上。

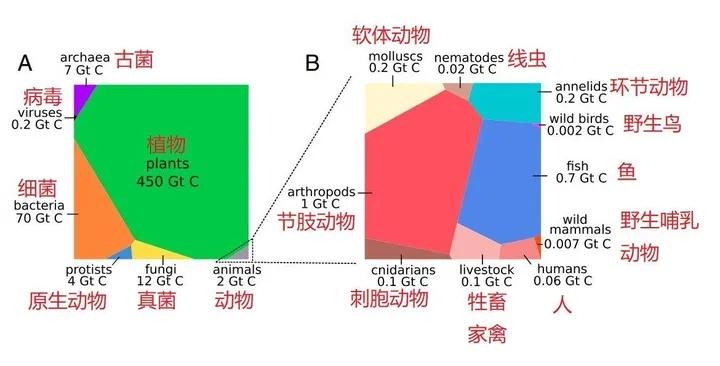

而地球上占动物生物量最多的节肢动物,基本上都是R策略(重数量)生物[2],甚至对于节肢动物中生物量最大的白蚁、蚂蚁、蜜蜂等真社会性动物,还是典型的王后制度,大多把有繁殖能力的雌性个体数量维持在1。

在整个生物圈,有的雌性个体和雄性个体的基因传承概率都差不多,也有的侧重在某个雌性,也有的侧重在某个雄性。

无论侧重在那种性别的个体,讨论优势也只能锁定在这个个体上,不能放大在整个性别上来讨论。

我们再来看看,作者关于两性繁殖演化部分的观点。

- 作者观点:

环境压力的骤增倒逼着一部分单细胞生物组成更复杂的结构,以实现一种整体大于个体之和的代偿效果。

环境压力让一部分单细胞生物复杂化,没有任何问题。

但整体大于个体之和,就非常有问题。

首先地球上的消费者,微生物不仅数量远远超过多细胞生物,甚至就连微生物的碳总量都超过多细胞生物[3]。

细菌和原生动物的碳总量达到74 Gt C(10^9吨碳),所有多细胞消费者哪怕你加上真菌也才14 Gt C,所有动物加起来甚至只有2 Gt C,连微生物的零头都达不到。

其次,多细胞个体的生命维系能力,也不见得高于微生物的个体之和。

人体存在40-60万亿个细胞,按照生物量的对应来说,实际相当于1000万亿个微生物。

几个人,和几千万亿个微生物,1年、100年、1000年后,哪一方的基因可能还在继续维持呢?

生物演化的本质,存活并繁衍,就能传递基因。

一个复杂的性状,是通过一代代的基因突变,不断叠加而来的。

物种演化的方向,都属于被迫营业,而不是主动选择。

从某种意义上来说,最开始出现的多细胞演化倾向的原生生物,它是偶然发生了突变,不得不朝着真正多细胞的方向发展。它们是多细胞倾向中更适应环境的,但并不一定比其它单个体的原生生物,更能适应环境。

它们没有被环境淘汰,就能得以生存繁衍。

就像大量随机的彩票,总是有幸运儿压中一些位数的号码,但压中号码的人随着位数增加指数衰减一样。经过不断迭代,总是能演化出结构更加复杂且能存活的少量幸运儿。

但生物演化和真随机不同的在于,存在环境变化,甚至灭绝这样的洗牌机制,原本少量幸运儿可能恰好更适应新的环境,或因为填补灭绝留下的生态位真空,在一定范围内成为多数。

多细胞动物的整体优越性并不是不能讨论,而是应该局限在多细胞动物诞生时,与灭绝原生生物近亲的比较上。

扩大在整个生物圈,属于典型的以偏概全。

- 作者观点:

一方面,单细胞如果还像过去那样作为一个活灵活现的独立个体发生随机性突变,就无法涌现出复杂的多细胞有机体,因为稳定性不够,好比你要盖一栋楼,每一块砖的大小随时可能变化,那么这栋楼将无法立得住。所以单细胞一定不能“放飞自我”,必须老老实实“融入集体”。

但另一方面,生命的演存又依赖差异性,否则容易被自然选择一锅端,因此一潭死水还不行。

这一段有一定的道理,但也有问题。

首先,「一方面」的问题,现今的多细胞生物的确基本都是有性繁殖,但无法得出,无性繁殖无法产生稳定复杂多细胞有机体的结论。(水螅等刺胞动物及更基干的动物,无性繁殖现象比比皆是。)

原生生物和多细胞生物单个细胞,在分子生物学层面的差异是非常小,作者明显夸大了它们的差异。

又是以偏概全。

其次,「另一方面」的问题,物种差异性的表现,是被环境淘汰后的结果。不是因为差异,而不被淘汰。无论对于无性繁殖,还是有性繁殖都是一样的。

又是因果倒置。

无论什么形式的物种,要长期在随机变化的环境中存活,基因都得有一定的稳定性和多样性。

整体来说,这一段内容的问题不是非常大,但作者用「稳定」和「多样」这种对于所有生物都普适的性质,来展现有性繁殖相对于无性繁殖的优势,明显是不够的。

实际上这样的优势,最多适用于异配生殖和同配生殖的比较,也就是说在有性繁殖内部进行比较。

另外,多细胞生物的细胞分化,能发展出复杂有机体,决定的主要力量在于DNA甲基化等表观遗传机制[4]。作者认为是单细胞不稳定,要么是理解问题,要么作者知识体系出现了缺漏。

按照作者用砖建房的比喻逻辑,重点也并不在于每块砖的变化,而是在于每一块砖如何去用。

- 作者观点:

这个两难困境也导致了距今18亿-8亿年之间生命演化陷入了一个漫长的瓶颈期,一直无法突破,史称“无聊的十亿年”。直到一种既能够抑制单个细胞变异,又能将多细胞有机体作为一个整体来增加差异性的机制产生----有性生殖。

现在主流的观点,一般认为单细胞生物有性生殖是多细胞生物出现的前提条件,这是没啥问题的。但把这个前提条件,与「有性生殖优越论」结合在一起,就很有问题了。

不长篇大论了,举个例子吧:

小明变成了哑巴是它精通手语的前提条件,他相比起没有掌握手语的哑巴具有非常强的生存能力,但相比较于没有变成哑巴的人,那就不一定了。

最后,即便我们假定作者关于两性起源优势的所有观点都是正确的,也和他表达的「雌本位」没有任何的关系。

就好比,他的论点是老王女儿比儿子家庭地位更高,却大篇幅都在说……儿女优秀对老王来说是最重要的(但实际对于老王来说并不一定是)。最后再以偏概全的突出老王就一个女儿,女儿想要啥就买啥,对于众多的儿子,老王对他们的需求很不重视,直接得出了女儿家庭地位最高的结论。

而他不知道,或者故意忽视了一个信息:大儿子会继承老王90%财富。

当然,这个比喻只是说明作者的论点和论据的问题,不能引证在两性关系上。

雌性和雄性对于繁衍来说,本身是同等重要。谈个体差异,就局限在个体差异上,扩大化,基本上是别有用心。

而个体差异上,人类的繁殖情况,和其它生物又有着巨大的不同。

因为人类社会从一诞生开始,就是族群/家族单位,不同族群之间就存在资源差距,后来同一族群内部更是分化出了阶级。

这使得人类的交配权利,受到资源分配的绝对影响。

无论男女,在古典社会,配偶分配(无论数量还是质量)都是朝着权力集中的。

女性多配偶相对于男性更少见,本质上还是受到文化思想的压制。这也是为什么,唐朝会成为例外。

在这样的大背景下,无论把「雌本位」还是「雄本位」放在人类身上,都是非常苍白的,因为人类是「资本本位」。

当今男权女权对立,其实是现代社会「资本分配」相关的一系列矛盾冲突的附加结果,具有年龄和社群属性。

扩大到整个生物圈,多少是有点毛病。

参考

- ^Bai, Shu-Nong. "The concept of the sexual reproduction cycle and its evolutionary significance." Frontiers in plant science 6 (2015): 123188.

- ^Heinze, Jürgen, and Kazuki Tsuji. "Ant reproductive strategies." Population Ecology 37.2 (1995): 135-149.

- ^Sanders, Dawn L. "Standing in the shadows of plants." Plants, people, planet 1.3 (2019): 130-138.

- ^Shiota, Kunio. "DNA methylation profiles of CpG islands for cellular differentiation and development in mammals." Cytogenetic and genome research 105.2-4 (2004): 325-334.