张云雷早该唱一首这样的歌了!

那天下午忽然说第二天有一首新的公益歌曲,但我着实没想到是这样的歌!听到片段的第一反应就是上面那句话。

早该如此。

我从19年追张云雷开始,藏在心里的最深的但也最执着的愿望,已经部分的实现了。盼的就是这一天。

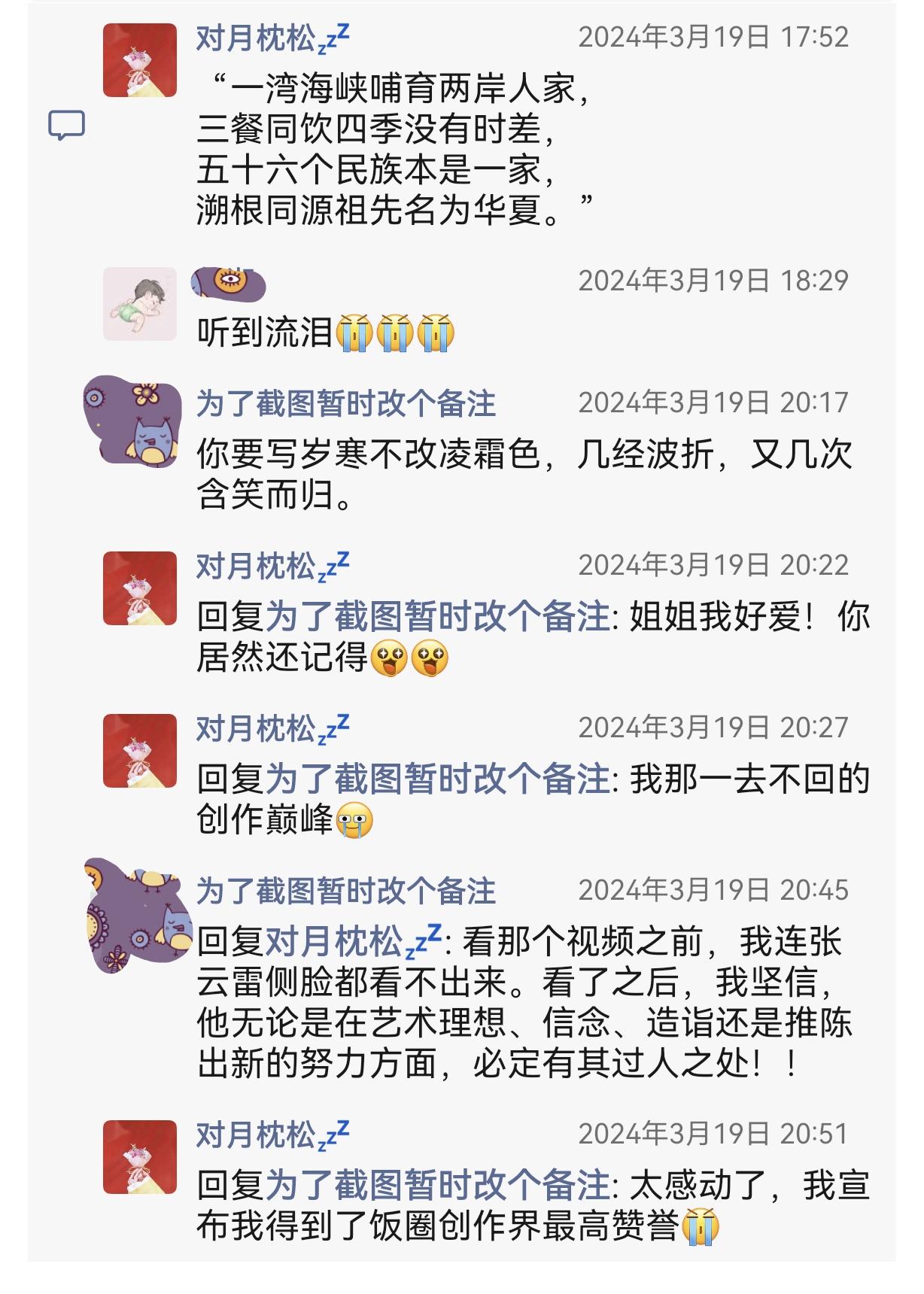

然后有个稍微题外的话,我转到朋友圈之后,收到这样一条评论,来自一个我听京剧认识的一个姐姐。就是我改备注这个姐姐啦:

她评论的这句话,是我一年前套用当时特别火的句式写的“你要写张云雷,就不能只写张云雷”其中一句。这段文字我们剪成了生贺视频,当时她也是在朋友圈看到了。

没想到过了一年多了她还能记得其中的一句话。

然后她后面回复的这句话把我感动死了!或许因为姐姐也是读中文系的,格外能共鸣吧。反正,不管是张云雷本人,还是我的一点点文字,是被看到的,是有力量的。

视频我再转一遍,我自己也很喜欢,真的是我那一去不回的创作巅峰(இдஇ; )

二更:不行,半夜坐起来我都得喊一句,张云雷真牛啊!

爱来自2024年3月23日00:10 (笑死,我一开始写成2023了)

另外想起来一个点,这首歌的歌词,是真的红,且专。我的意思是,感觉这歌对标的是国庆节大街小巷都在放的、不听歌也得无意识哼几句的那几首歌,希望有一天能听到大街小巷都放《华夏》!(不点名说,我忍某一首好久了,歌词或许很好但抑扬顿挫和曲调配合一点都不好,句子古不古今不今还被拆的零零碎碎的,被它洗脑那段时间就很烦)

因为我是文史专业的,环境使然,这些歌词对我来说十分习以为常,刚才看到这个问题里的另一个回答,我才忽然想到这一点。我是文史专业的小学生,班门弄斧解析一下。

开头先提“三”“百”“千”,宋明以来在我国社会影响广泛的启蒙读物。虽然是启蒙读物,但这三本书一点也不浅显,认字有认字的学法,深入有深入的读法。

三句歌词如此罗列,就不是简单的枚举,而是寥寥数字勾勒出我国传统社会的哲学理念、家族意识和教育思想。词本身,和磊磊的唱法,都让人觉得举重若轻。

“刀耕火种,科技兴邦”这句话实实在在跨越了不止五千年。说这话是因为我国有考古证据证明的“信史”是追溯到殷商时代。史书记载的夏朝就因为缺乏充足确切的考古证据而受到一些历史学家的质疑。

但“刀耕火种”是新石器时代的生产方式,也是农业的起源。我国发现的新石器时代遗址有一千余处,跨越距今一万多年到三千多年的历史时期。我国是农业大国,从刀耕火种开始,文明的滥觞一步步成为泱泱江河。而“科技兴邦”是今天仍在奉行的方针。所以这句话非常严谨,所谓“五千年历经”是一点也不虚的。

而与前三句的横向铺陈相比,时间跨度把纵向深度也一下子拉了出来。这几句话就代表了“华夏”。

接下来仍然是时间,但“四季”一句很快从长的历史回归了生活节律。“寒来暑往,秋收冬藏”也是《千字文》中的句子,而且是中国人几千年的生活方式。虽然现代社会可能已经不再遵循这个节律,但这种意识完全是深藏在基因里的。

从这里转向“两岸同”,算是点出了这首歌的主旨。随着曲调进入高潮,歌词也开始讲述“血脉流淌,来自炎黄”。这本是老生常谈,但很快就到了最高潮的一段。

“一湾海峡,哺育两岸人家。”“湾”本义是河水弯曲处。余光中《乡愁》中说:“乡愁是一湾浅浅的海峡。”这又让人很容易想到另一个词:“一衣带水”。既然相隔不远,血脉相连,那么总有一天会团圆。

“三餐同饮,四季没有时差”,这句好在写的是每个人的生活。三餐四季,不再是空洞的口号,而唱到了每个人的心里。歌诗合为事而作,言之有物最重要。

说实在的,“一二三四五六”几个数字这样自然又贴切地排列在一起,还是需要一点巧思的。抛开文学性不谈,这几句衔接得也太丝滑了。

“海水尚有涯”,这句出自唐代女诗人李冶的《相思怨》。这句出自古诗,是输入法告诉我的,因为它自动跟上了下一句“海水尚有涯,相思渺无畔”。原诗是闺怨,而用在这里,同样起到反衬的作用,但主旨拔高到了家国的高度。

以“浮云游子等还家”收束,“浮云游子”出自李白的诗。游子如浮云,也终有还家之日。

而且主语是“浮云游子”,是“游子”等还家。而另一边,倚门而望,延颈翘首,等游子还家的情状,自不待言。

所以这首歌的歌词,有“文化”、有情怀,高度深度兼备。解释这么多的意思,是说这首歌太适合张云雷了,张云雷也太适合这首歌了。这么长时间以来,我们等的不就是这个吗?

关于张云雷如何适合这首歌,很多大佬已经讲了很多了,我暂时不写了。我还是那句话,张云雷早该唱一首这样的歌了!

长文来了,不写长文我都不好意思说好久不见,哈哈哈。好久不见了!这篇东西仅仅是简单科普,不严谨之处就请见谅。