最近未成年恶性犯罪的情况越来越严重,经常引发全网轰动。

但绝大多数网络文章的分析对法律体系都缺乏基本常识,更别说弄清底层逻辑。本文尝试从根源上帮大家理清思路。

前些天,三名初中生竟因为191元钱而残忍杀害了同班学生。王子耀无辜丧生,他是个老实孝顺的孩子,却在玩耍时被同学暴力对待致死。

2013年,广西一名未满13岁女孩嫉妒别人比自己长得漂亮,竟然痛下杀手;

2015年湖南邵阳,三名未满14周岁未成年杀死女教师;再到2016年,广西岑溪13岁少年一口气杀死同村三姐弟;

2023年,16岁的未成年凶手头天晚上杀了邻居夫妻,回家休息,第二天早上又把亲妈殴打昏迷。接着继续什么事情没发生过一样去上学。然后课间打伤女同学,还把前来劝阻的两位老师给打伤了。

令人发指。

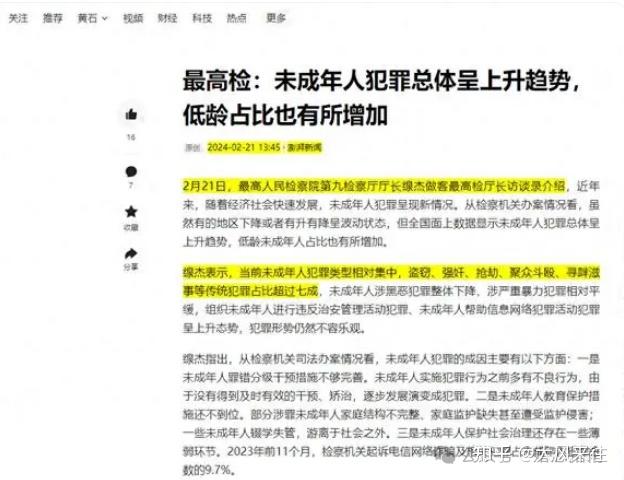

据最高人民检察院介绍,近年来,未成年人犯罪呈现高危增长的态势,盗窃、强奸、抢劫、聚众斗殴、寻衅滋事等传统犯罪占比超过七成。

一条条新闻的爆料,让大家开始怀疑未成年人保护法的效果,这个条例的究竟是孩子们身心的保护伞,还是某些阴暗面的遮阳伞呢?

问题出在哪?

是像很多公知和网民抱怨的那样,中国这方面的法律很糟糕吗? 还真不是。

先看看其它国家的未成年保护法:

1. 美国。五十个州的法律都不一样。总体来说起刑年龄较小。

2. 巴西、比利时、卢森堡

这三国起刑年龄刑法规定为18岁。

3. 葡萄牙

葡萄牙起刑年龄刑法规定为16岁,而刑事成年的年龄定为21岁。

4. 芬兰、冰岛、挪威

芬兰、冰岛、挪威的起刑年龄刑法规定为15岁。

5. 39个国家,包括德国,西班牙,意大利,韩国,阿尔巴利亚,俄罗斯,白俄罗斯,哈萨克斯坦,西班牙,乌克兰,奥地利,等等,基本采取了14周岁以下的最低犯罪年龄。

6. 贝宁,布隆迪,乌拉圭:13周岁是负有刑事责任的最低年龄。

7. 委内瑞拉,乌干达,东帝汶,圣卢西亚,圣马力诺,葡萄牙,墨西哥,牙买加,洪都拉斯,加纳,冈比亚,等等国家,起刑年龄12周岁。

8. 有5个国家规定,负刑事责任的最低年龄是9周岁,其中包括孟加拉国,伯利兹和埃塞俄比亚。

9. 6个国家,包括博茨瓦纳,赞比亚,印度尼西亚,都规定了8周岁以下的最低刑事责任年龄。

10. 此外,还有17个国家,如文莱,埃及,印度,塞舌尔,等等,规定了7周岁以下的最低刑事责任年龄。

而中国《刑法》 第十七条规定 已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。

已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。

已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。

对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。

因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;在必要的时候,依法进行专门矫治教育。

可以看出,大多数发达国家的起刑年龄都不低于中国。

中国的未成年保护法和德国比较接近,而且内容也比较详细。

其实中国近代以来大多数法律,基本都是在模仿德国法系。

因为当时世界上最权威的有大陆法系和英美法系。

英美法系里法官的权力太大,可以通过案例造法,不适合民主集中制的中国。

大陆法系最先产生于欧洲大陆,包括两个支系,即法国法系和德国法系。法国法系强调个人权利,也不适合中国。

德国法系则强调国家干预和社会利益,被咱国看上了,大家懂的。

大陆法系全面继承罗马法。而罗马法认为“儿童不能预谋犯罪”,“少儿宜教不宜罚”。《查士丁尼法典》确立了“儿童不可预谋犯罪”的原则:认为不存在天生的坏儿童,也没有不可挽救的儿童。

所以罗马法规定,7岁以下的未成年人,不能明辨是非,认定无犯罪能力。7岁以上14岁以下则根据其辨别能力,确定其是否承担刑事责任。18世纪以来,欧美国家大都根据罗马法原理确定儿童犯罪的责任年龄。

正因如此,教育主义、保护主义及预防主义三大理念构成了少年审判制度乃至少年司法制度的精髓。我国在发展、完善少年审判制度过程中遵循以下五项原则:

1、双保护原则。双保护原则是《联合国少年司法最低限度标准规则》所确立的一项少年司法基本原则,也是我国少年司法制度的首要原则。要求少年审判“既要注重保障社会的安全、秩序,也要注重保护失足少年,努力把两者有力地结合起来,做到保护社会与保护少年的有机统一”。

2、寓教于审、惩教结合原则。寓教于审、惩教结合原则是我国少年刑事审判所应遵循的基本原则,也是少年司法制度与成年人司法制度的重要区别之一,强调在办理未成年人刑事案件时,应把对失足未成年人的教育问题作为核心,根据未成年被告人的生理和心理特点,采取不同于成年被告人的方式、方法,充分利用审判的各个环节,加强对未成年被告人的教育,努力以非惩罚性手段挽救失足少年,促其认罪服法,接受教育,重新做人。但该原则并非排除刑罚,依法应当处罚的,仍应以教育、感化、挽救为目的依法给予惩罚,包括刑罚制裁。

3、刑罚个别化原则。刑罚个别化原则也是我国少年刑事审判所应遵循的基本原则之一,主要体现在对少年犯的刑事处罚时,确定适用不同一般的、个别的刑罚。在此基础上刑罚个别化又可以分为量刑个别化与行刑个别化。

4、全面保护原则。全面保护原则,强调对未成年人合法权益实行全面保护,这是建立少年审判制度的核心精神。能否在少年刑事、民事、行政审判工作中从各方面保护好少年的合法权益,是决定少年审判制度成败的主要标准。我国新修订的《未成年人保护法》第50条、第55条对此作了具体规定。完善少年审判制度,必须在少年审判中实现对未成年人各项实体权利和程序权利的全面保护,同时充分发挥审判工作自身的能动性,努力为少年的健康成长创造良好的司法环境。

5、少年优先和最大利益原则。这是联合国世界首脑会议通过的《儿童生存、保护和发展世界宣言》所作的承诺及联合国《儿童权利公约》所规定的原则,《中国儿童发展纲要(2001-2010)》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》以及我国新修订的《未成年人保护法》也明确规定坚持儿童优先原则,给予未成年人特殊、优先保护。该原则要求关于儿童的一切行动,不论是由公私社会福利机构、法院、行政当局,还是立法机构执行,均应以儿童的最大利益为首要考虑;要求对儿童的权利应予以高度重视,无论在何种情况下,均应把儿童放在最优先考虑的地位。

看完这些,你还觉得中国的少年司法制度,像多数公知和网民说的那样欠考虑吗?或者严重落后于发达国家?

真正的问题根源在哪?

其实是罗马法(以及继承了罗马法的大陆法系)中对儿童的基本假设:

“儿童不能预谋犯罪”以及“不存在天生的坏儿童”。

为啥如此假设?

简单说,罗马法以及目前大多数发达国家法律和伦理体系的一个基石,是人类拥有自由意志,能够自由地选择、自由地行动,并为自己的行为负责。从古至今,大多数人对此深信不疑。在罗马法中,构成犯罪的必要条件包括犯罪行为(actus reus)与犯罪意图(mens rea),后者指的是必须有实施犯罪行为的主观意图。因此,一个人不用为那些并非自己自由选择的行为负责。

比如精神病患者或被绑架的人被迫犯罪,就被认为犯罪行为违反了他的自由意志,而缺乏真正的犯罪意图。

“儿童不能预谋犯罪”的基本逻辑也在这里。因为儿童的心智还不健全,并不能真正理解他的行为,所以也无法对他的行为负责。

然而,当代科学的物理主义世界观对上述图景构成了冲击——行为由大脑的生理学过程产生,大脑则依据自然律运作,这些自然律都能被还原为最基础的物理定律。如果行为像被预设的程序一样,不过是一系列被预先决定的因果律过程,那么我们其实并没有能力做出规定程序之外的选择,因而我们并不拥有自由。里贝特实验就是这种常识图景与科学图景撕裂时最戏剧化的体现之一。实验结果表明,在你有意识地决定要移动手指之前,从EEG记录的大脑活动的准备电位中,就已经能够看出你即将移动手指——无意识的大脑信号先于有意识的决定。该实验结果一发表就引发了轩然大波与强烈质疑,尽管如此,它还是经受住了一代又一代可重复性实验的考验,一些继承其精神的改进实验也不断涌现出来。

“不存在天生的坏儿童”也逐渐被推翻,比如著名的“反社会人格”。一些研究发现,这种人格特征在一些犯罪分子和暴力行为者中较为常见。这些人常常表现出对他人的虐待和忽视,以及对社会规则的无视。此外,一些神经科学研究也发现,反社会人格与大脑结构和功能之间存在一定的关联。

另外,有大量证据证明,基因起到的作用,可能比后天环境和教育更重要。例如,《科学》杂志的一篇新闻文章题为 "基因不仅仅影响你的智商--它们决定了你在学校的表现 ",而《麻省理工科技评论》的一篇文章则题为 "对基因命运的预测变得更加准确了 "。遗传命运 "的语言意味着一个人的表现型是可以通过对其基因型的了解而知道的,而不是像任何行为或心理表现型那样,对环境条件作出动态的反应,并受制于发展的变化。

只不过因为这些说法政治不正确,在媒体的传播程度不高。

除此之外,现在儿童发育得越来越早,接触到的信息越来越多,有能力预谋犯罪的年龄也越来越小。一百年甚至几千年前对儿童各年龄阶段的心智判断,已经跟不上时代了。

总之,保护儿童的大道理听上去再美好,当它的基本逻辑都错了的时候,实战验证屡屡遇到问题,也就毫不奇怪了。