整个事情的引导方向有一点点。。。奇怪。

这件事情小米的引导方向可以是:

在小米14 Ultra上,由于我们提升了影像模组性能、增加了散热能力,为了平衡机身重量,我们用了一种同样不便宜,也可以叫做陶瓷的材料。

完事了再科普一下纳米晶玻璃是个啥,有啥好处,成本也不便宜,小米研发中参与了哪些环节,最后推动中国供应链共同进步,这事也就过去了,大家皆大欢喜。

一部分消费者购买小米14U的想法可能是陶瓷质感,但更多大家在意的点还是“这个东西算不算偷工减料”,而不是这种材料是不是真的叫陶瓷。

但说实话,就我了解,从成本上看,真算不上。

结果现在成了:

吃瓜群众表示这种材料可以叫陶瓷也可以叫玻璃。

米粉非得按着路人的头说这就得叫陶瓷。

路人一脸莫名其妙你们在吵啥?

三年多前苹果开发布会说自己的纳米晶玻璃的时候,我研究过一点点供应链。

但那阵子太忙了,就没来得及写科普。

本质上,陶瓷口径下,小米14U用的和之前小米用的陶瓷是两种材料。

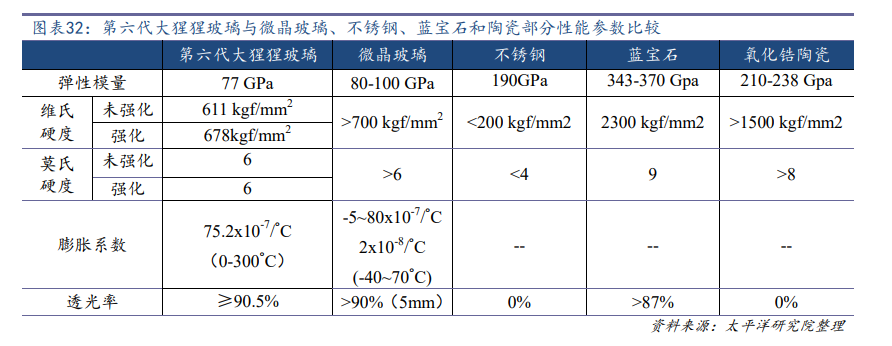

一种是被小米发扬光大的陶瓷材料,主要组成部分是氧化锆,具体什么特性我就不重复了。

这个材料成本不便宜,早年小米MIX上的价格大概是180左右,后来我没太关注了,现在价格应该是120-150块钱之间吧。

另一种是目前的微晶玻璃,从苹果iPhone 12开始发扬光大的,苹果叫超磁晶玻璃、华为的昆仑玻璃、荣耀的巨犀玻璃,都是这种材料,各家的差异也不大。

苹果这个材料英文名Ceramic Shield,Ceramic这个词也是大多米粉一直在希望引导的方向。

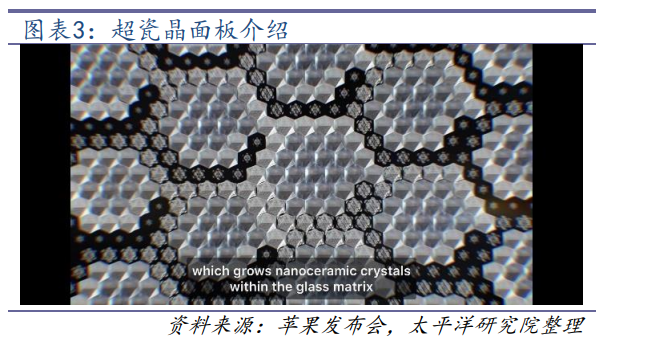

苹果发布会也给了示意图,表示为啥抗摔

固体的抗摔落能力一般与其延展性相关,而其延展性在微观层面的表现则是是否具备规则排列的晶格,举例而言,正常情况下,金属属于晶体材料,其内部存在排列整齐的晶格形状,在受到外力冲击 时,晶格之间会率先展现滑移现象,宏观层面的展现便是物体塑性形变,只有当外力 足够强时,晶格滑移无法完全抵消外力,只能通过脆性断裂释放能量,宏观层面看则是发生断裂现象,而在特殊情况下制备的非晶态金属材料,因为其内部多为非晶结构, 几无晶格滑移,因此显得更为脆弱易碎。

从这一理解出发,微晶玻璃的制备是先通过特殊处理使得普通玻璃析出微小晶相,然后在一定温度下使之长大,最终的成品是非晶体和晶体的结合体,晶体结构的存在,使得微晶玻璃在抗摔落性能上优于普通的玻璃

但这个材料也很贵,苹果刚开始用的时候一块玻璃成本价是400,比陶瓷贵得多。现在随着产业链逐渐成熟,价格也降下来了很多。

如果按康宁的价格算,一平米1500-2000块钱,可以大概切出来50-70片后盖,按玻璃良率50-70%计算,一平米大概能做出来30-50片,完事了还得给玻璃厂留利润,一片到小米这成本应该是在70-90之间。

东西都是好东西,也都不便宜。

作为对比,普通的高铝强化玻璃,如果只做2.5D,一片成本大概是不到10块钱。

国内微晶玻璃之前做了很多,但大多是在建材和家电上用,前些年做不到手机级别的厚度和透明度,是这两年手机终端和供应链一起进步做出来的。

能不能叫陶瓷?从定义上也能。

所以,小米整体对这次话题的引导方向我个人觉得很奇怪。

本来可以用一段内容,表现出小米与国内玻璃供应链的共同进步,但却变成了一场辩经。

最后,附送一个彩蛋。

小米最早用上微晶玻璃的产品,不是手机。

是电磁炉。