本来没关心这事的,但看到这个问题后,去网上冲了一下浪,突然想说些什么了。

与事件有关的关键词挺多,好在人物关系不算复杂,那么我就从人物关系着手,尝试梳理一下这件事情。

首先,就是“消失”的当事人以及当事人的母亲。她们自己并没有在网络上留下任何信息,目前能找到关于她们遭遇的描述,完全出自当事人舅舅的贴子,因此舅舅的文章便是仅有的线索。

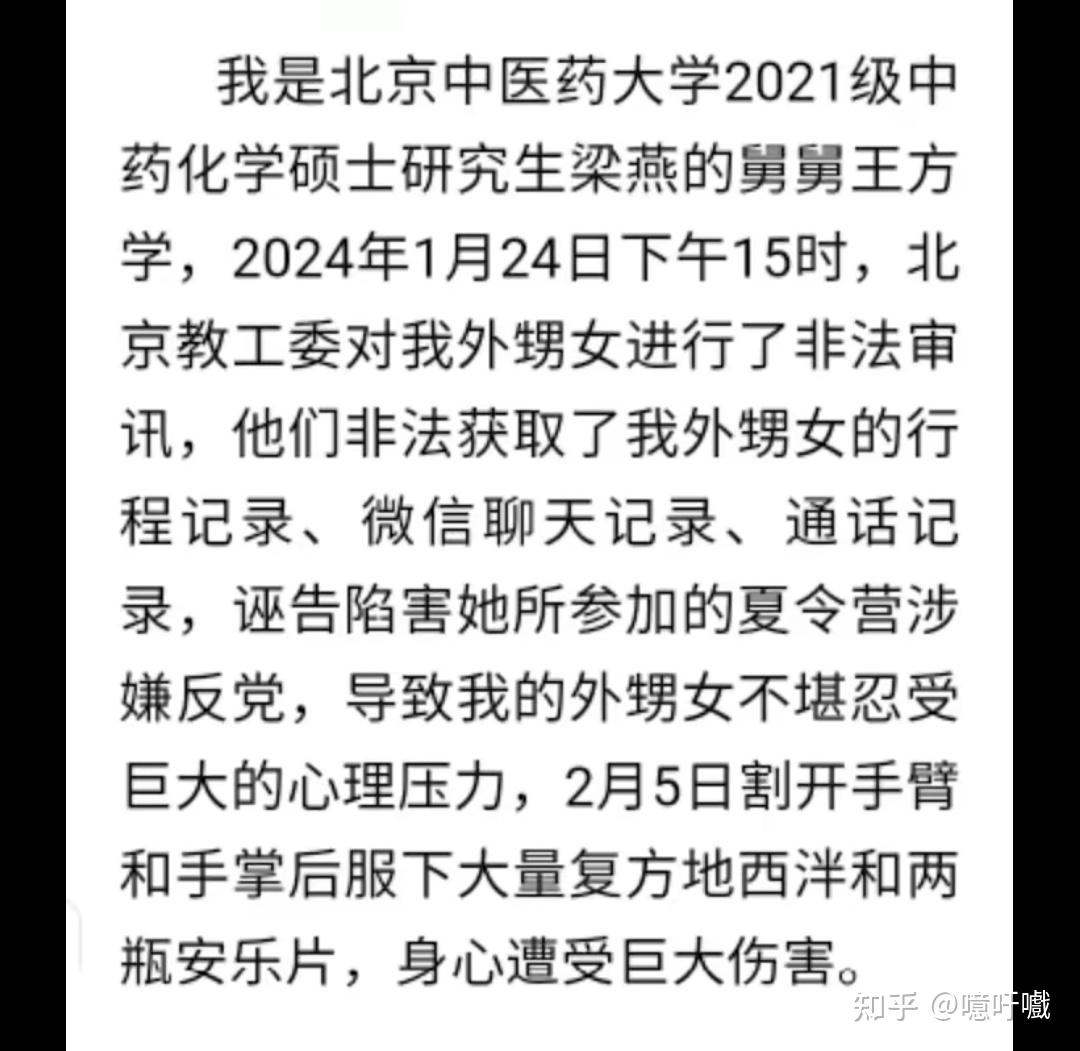

在第一段中叙述了两件事,一是梁燕被北京教工委约谈,二是梁燕自残。在叙述过程中,使用了诸如“非法”“审讯”“诬告”“陷害”等词,情绪和立场显著,合法性暂不讨论,但通过情绪氛围营造隐藏立场引导的手法很高明。为什么这么说呢,因为“反党”,这是他自己写,这才是问题的关键,而行文用大量的旁白引导读者忽视这个事实,我不想假定他的意图,但他确实这么做了。

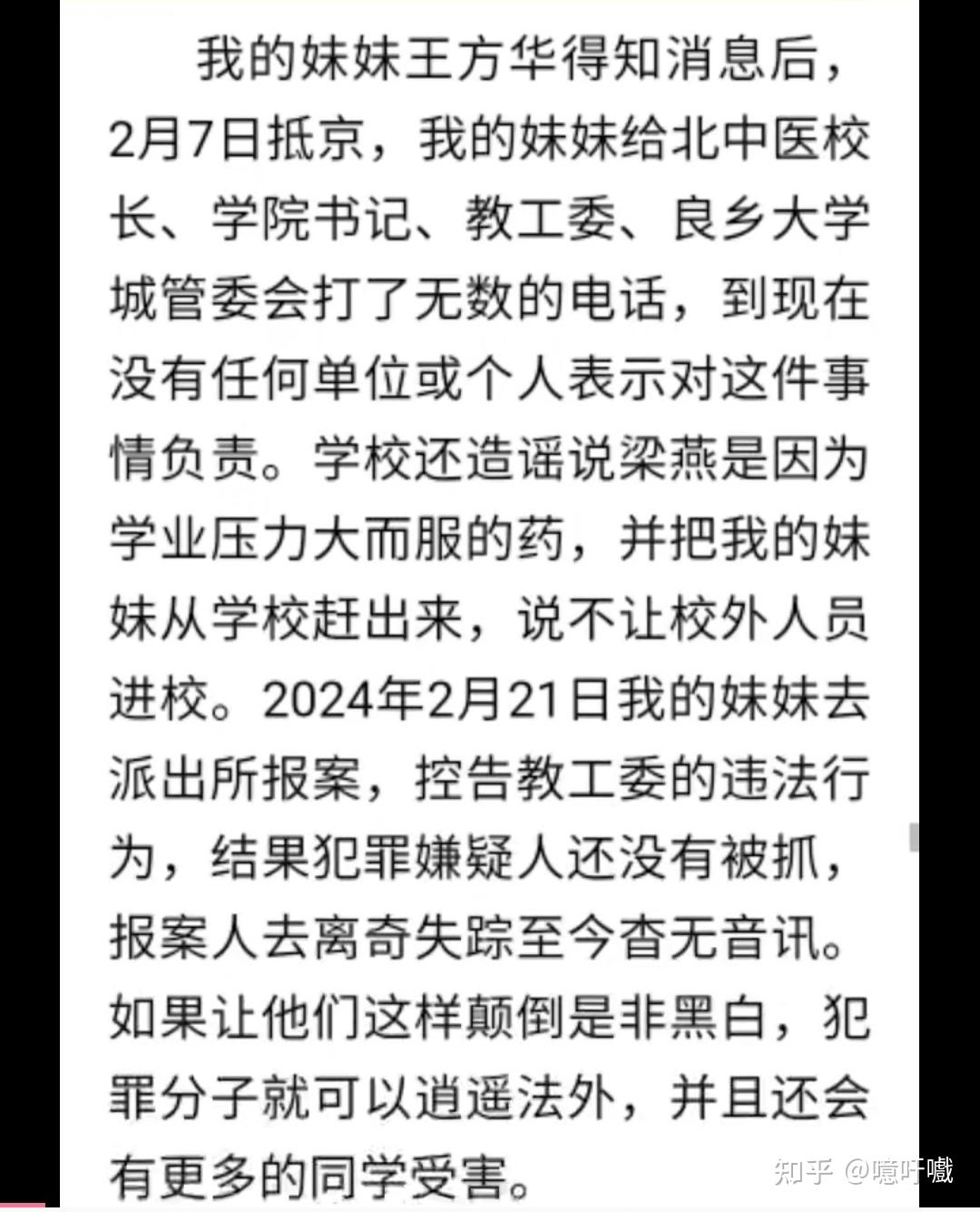

与第二段的手法与第一段如出一辙。引导词“造谣”“赶”“控告”“离奇失踪”“颠倒黑白”“逍遥法外”。两件事,一是妹妹赴京,二是失踪。这些遭遇可以都是真的,我也可以同情,但最后一句“并且还会有更多的同学受害”,这句话写出来是想达到什么目的呢?我还是不想猜测他的意图,但他确实又这么做了。

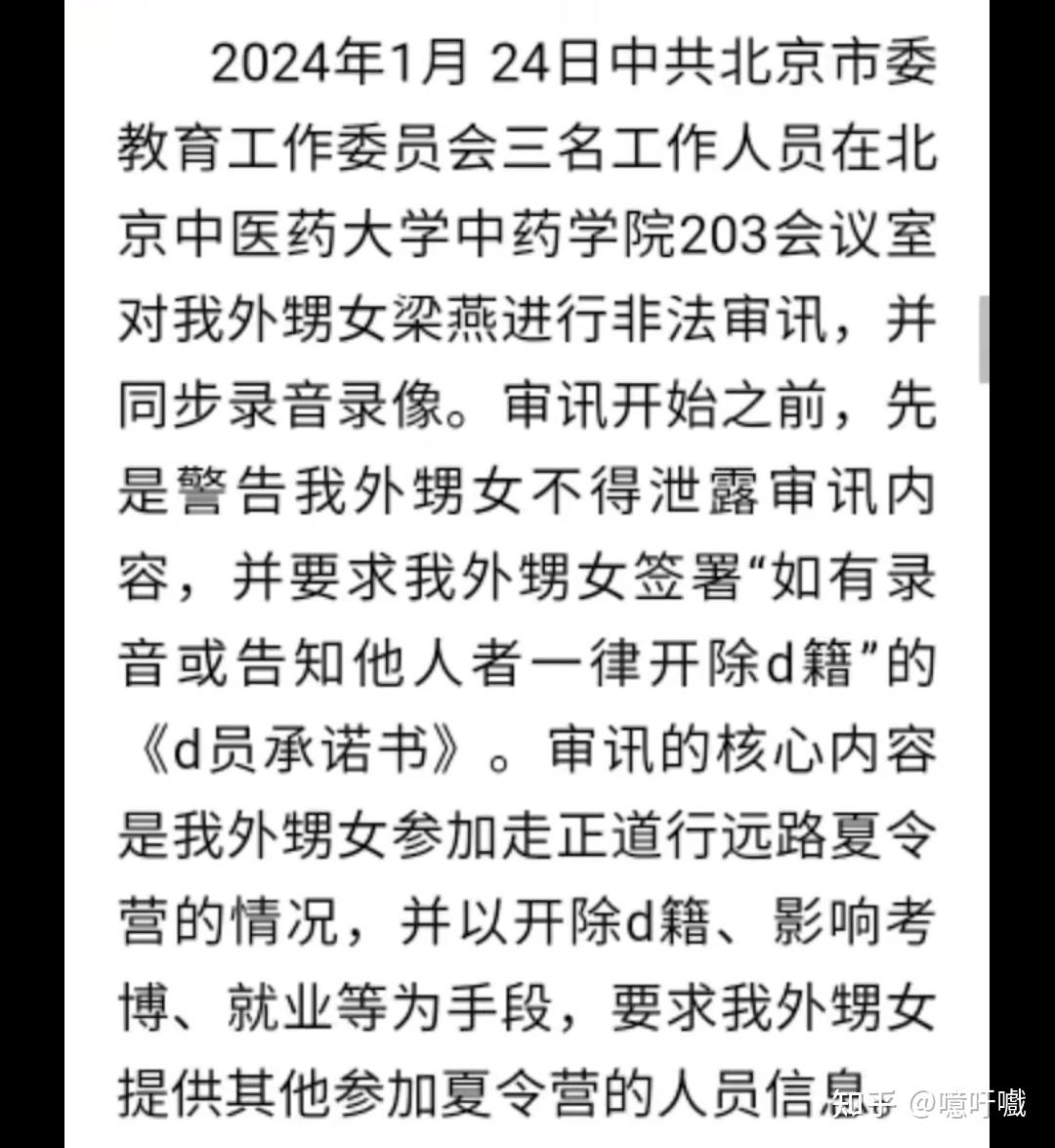

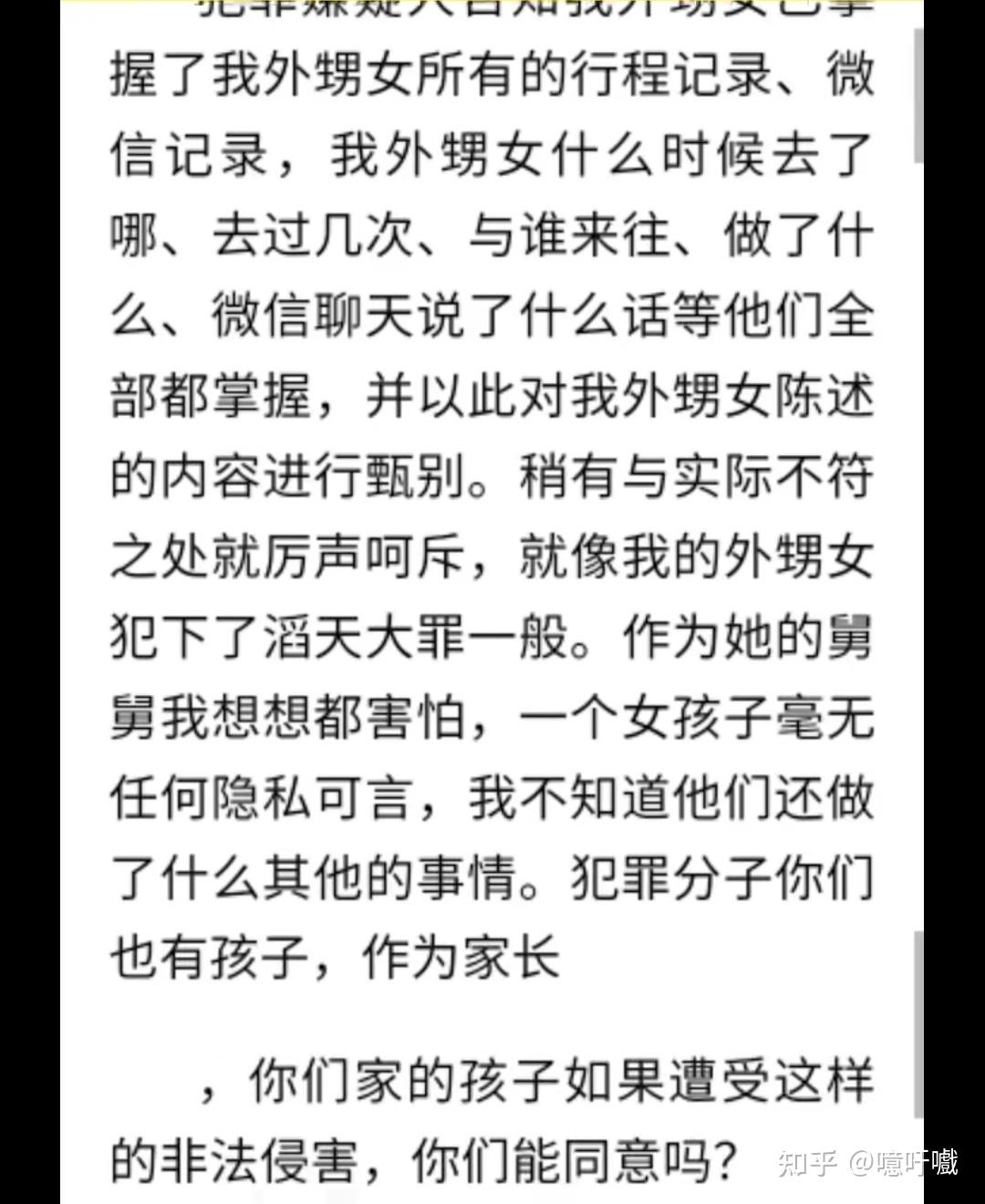

细节,全是细节,但逻辑不通。作者的用词是“审讯”,但“审讯”还要签《承诺书》?而且“审讯”的内容仅仅是通报参与活动的情况和相关人员信息,而不是交待个人“犯罪事实”?另外,从细节的详细程度来说,梁燕与母亲,母亲与舅舅之间存在大量的与该事件有关的“细节”沟通,在旁人,至少在我个人对事件的关注来说,并无必要,对我了解事情的来龙去脉没有任何帮助,唯一能起到的作用,就是相信他说的都是真的,相信“非法”“审讯”“警告”都是真的。

相同的话说多了就是废话,话术一致,我就不画蛇添足地分析了。

再下去,就是对以上叙述内容的细节填充了,写作手法也差不多,就不放了。

梁燕的舅舅应该不是自媒体达人,普通人写不出这玩意儿,那么枪手是谁?他们怎么认识的?总不可能是陌生的热心朝阳群众吧。我不知道,等等再看。

舅舅的文章分析告一段落,我又翻到了更有意思的。

某自称梁燕同学的人又发了一篇文章,称舅舅被带走了。

内容就不发了,感兴趣的自己在知乎找,和舅舅的文风差不多,至于是不是同一个人写的,我水平有限,看不出来。

让我觉得有意思的点是人物关系。

先说这位同学,自称有怀孕四个月的老婆,那他应该是生理男性,且已参加工作,推测为梁燕的本科同学。

好,在舅舅的表述中,梁母并没有与同学产生交集,但在同学的表述中舅舅是被从同学家“撬锁”带走的。

那么梁燕,梁母,舅舅,同学四人究竟是什么关系?为什么梁母赴京有住所,而舅舅要寄宿?为什么已经毕业结婚并准备生子的男同学会收留一个曾经女同学的舅舅?梁燕只有这一个同学吗?还是说她们的关系超出了友情和爱情,还有更深的联系?

事情肯定不是表面上那么简单,至少“反党”这件事没搞清楚前,我是绝对不会站队的。