继吹嘘安史叛军,吹嘘河朔藩镇,吹嘘蒋介石以后,菜头大湿又去吹嘘宋元明清的地主了,这是他的一贯风格,毫不意外。

当然,笔者依旧会继续反驳。

自耕农沉重的摊派到底来源于谁呢?

菜头大湿在他的回答里面说:

普通没有功名的中小地主以此把土地挂靠在某有功名的官户名下,躲避地方无穷无尽的摊派。

他的逻辑是,”地方官府摊派给小地主,小地主不堪重负,于是把土地挂靠在有功名的官户名下“。

而他不说的地方是,这些不均的摊派本身就是”有功名的官绅地主“自己一手导演的。

宋代的官僚地主与自耕农

南宋的朱熹就曾观察到一个现象:

“漳州。契勘本县日前经界,未及均税遽行住罢。后来一向不复举行,是以豪家大姓有力之家包并民田而不受产,则其产虚桩在无业之家,冒占官地而纽租,则其租俵寄于不佃之户。奸胥猾吏夤縁作弊,走弄出入,不可稽考,贫民下户枉被追呼,监系棰楚,无所告诉。至于官司财计,因此失陷。……乃者圣明灼知其弊,深加怜悯,特诏守臣相度经界利害,盖欲仰遵绍兴已行之故典,加惠此邦重困之痍民,务使田税均平,贫富得实,免致贫民下户困于兼并豪猾之手。 ”(这段话出自《晓示经界差甲头榜》)

这段话的意思是:

漳州。经勘查,本县前些日子经界时,没来得及进行均匀赋税就突然停止了。后来一直没有再执行,因此豪门大姓等有势力的人家将民田并入自己名下并不接受田税,而没有土地的民户却承担了他们的赋税。这些人冒领官地却将田税分摊给自耕的农户。奸诈的官吏乘机舞弊,随意操纵,无法查考,使贫苦百姓被追逼拷问,无处申诉。至于官府的财政收入,也因此而损失。……如今圣明的皇帝已经察觉到这种弊端,深表怜悯,特下诏让臣僚们讨论经界利弊,打算沿袭绍兴年间已经实行的旧制度,给这个困苦的百姓群体以恩惠,务必使田税平均,贫富得当,避免使贫苦百姓受豪门大姓与狡猾势力的盘剥。

南宋的官田是国家特地划分的产业,只允许在大灾之年,给百姓开放,平时都是当地政府官员的薪水来源、地方生产建设的花销预算来源,比一般土地肥沃,会遭到地主觊觎。

不佃之户,其实就是自耕农。

但是乡绅地主会把他们的土地兼并掉,变相让他们当佃农。

然后,让他们以自耕农的身份,说自己受灾了,没有粮食收获,用这个理由去报官。

官府通常会走流程,把一县之内的“官田”划分几块,给这些自耕农,规定在丰收年份,还了租借官田的钱就行。

但是,因为这些自耕农已经是变相的佃户了,他们还不起钱,实际上就成了地主抢夺官田的中间人。

大规模兼并的结果,就是地主不用按人头数量缴纳田租了,也就是“不受产”。

佃农更惨,再加一个地租,给地主的。连土地都没有了,还能有人身自由吗?(感谢

答主!)此外,在明清,大多数民间土地交易并不去衙门登记,而是自己写个文书就完事了。所以朝廷基本不掌握土地的实际所有/占有情况,收税相当依赖于了解当地情况的书差小吏,这些书差小吏实质上就成了包税人,上缴一个定额,剩下挣多挣少就是自己的本事。法定的税额本身是长期不变的,于是土地的实际流转情况就和赋税情况分离了。(感谢

答主!)在这种情况下,掌控了”书差小吏“的官僚地主阶层,还不是说啥就是啥吗?

既当运动员又当裁判员,这种情况下官绅地主阶层,可谓是赢两次一直赢啊。

因此,菜头会飞说“自耕农被官府压榨”,问题是大地主恰恰是这种官僚地主和高利贷商人合一的呀,自耕农被压榨的来源恰恰是这些官僚大地主呀。

这和“是美国政府打压华为而不是拜登打压华为”一样搞笑。

官绅地主在微观层面是如何兼并土地的:以陆子遹和史弥远为例

对于官绅地主在微观层面是如何兼并土地的,我们可以通过一个具体的案例来看看,那就是南宋的陆子遹和史弥远的例子。

答主在评论宋朝地主时引用了下面一段话:

溧阳宰陆子遹,放翁子也,窘无所措,乃以福贤乡围田六千余亩献时相史卫王。王以十千一亩酬之。子通追田主索田契,约以一千一亩。民众相率投词相府。诉既不行,子通会合巡尉,持兵追捕,焚其室庐。众遂群起抵拒,杀伤数十人……遂各就擒,悉置囹圄,灌以尿粪,逼写献契,而一金不酬。——《吹剑录外集》

这段话是什么意思呢?

我们可以看看百家号作者汉周读书先生的注解:

《吹剑录》记载:陆游去世不久,陆子遹被朝廷任命为溧阳县县令,为了能迅速升迁,他不遗余力到处钻营。

有人对陆子遹说:“宰相史弥远有意在临安城郊区建造别墅,倘若陆大人能把这件事给办妥喽,升官发财岂不是指日可待?”

陆子遹大喜,于是入京拜谒史弥远,史弥远原本对一个七品芝麻官没啥兴趣,陆子遹向门人透露,说自己老爹就是前朝的名臣陆游,史弥远这才勉强答应见他一面。

两人闲聊几句,陆子遹几次提到买地的事情,史弥远故意转移话题,无奈之下,陆子遹告辞后找到史府的管家商谈。

管家承认宰相曾路过溧阳县福贤乡,觉得福贤乡山清水秀,景色宜人,打算将来在此地颐养天年。

管家说:“宰相大人不会亏待百姓,愿意以一亩地十贯钱的价格,在福贤乡购置土地六千亩,希望陆大人帮助促成此事。”

陆子遹喜出望外,虽然事情难办,但只要宰相大人有求于我,将来升迁就有了指望。

杭州城距离溧阳县福贤乡约三百里,算得上黄金地带,史弥远的出价远远低于市价,陆子遹索性下令,称朝廷有旨意,官府要征用土地六千亩,体恤百姓不易,特以每亩五百钱(半贯)作为补偿,限期完成交割。

百姓当然不同意,纷纷到官府控诉,陆子遹把百姓告状视为“刁民闹事”,和县尉率衙役到福贤乡强制执行,抓捕拒交地契的百姓数百人。

这伙人形同强盗,砸毁百姓家中器物,焚烧房屋。

有的人被强灌屎尿,被逼无奈交出地契。陆子遹再次下令,被动上交地契的农户,没有补偿。

这件事儿后来闹大了,传到了皇帝的耳朵里,很多官员得知幕后指使竟然是当朝宰相史弥远,无人敢出面伸张正义。

富农比大地主和官僚地主的盘剥更严重吗?

在菜头大湿的回答里,还有一个论调,即:

富农与小地主则意味着他们都处于“资本原始积累阶段”,本身抗风险能力很弱,稍不留神就会“返贫”,所以他们在资本原始积累阶段是没有大地主和官僚地主那么温情脉脉,那么能够让利的。

这个观点同样很奇葩。

就拿上面的陆子遹和史弥远的例子说吧。

这明明是史弥远想借陆子遹这个白手套来强行兼并掉福贤乡老百姓的土地,史弥远作为丞相,难道就”温情脉脉“?难道就”让利于民“?

这是哪个位面的历史呀?

合着蒋宋孔陈四大家族就不贪污了?

合着宋子文和孔祥熙给老百姓,给自耕农和佃农”让利“了?

合着国民党在抗日战争以后到处搜刮,大官们各个”五子登科“的嘴脸就很好看?

那些”五子登科“的,难道是富农吗?

蒋经国在上海都打不倒的老虎,那是孔家人啊,孔家人难道是富农?

菜头大湿在发表这通谬论之前,真是连丝毫的历史都不看啊。

接着引用

答主的回答:国民党党、政、军要员在接收日伪资产过程中,采取抢、占、偷、漏等手段,借接收之名,行贪污之实。在汉口发生的有:第六战区司令部副司令长官郭忏以40亿元接收物资作“赠品”案;国民党第14军军长邹平凡劫夺物资40—50亿元案;湖北省政府主席王东原在接收中贪污数十亿元等大案。因此,通过接收日伪财产,官僚垄断资本迅速膨胀起来,日益垄断湖北经济命脉。

具体到工业生产领域,官僚资产阶级与权贵家族通过接收日伪工矿企业,到1946年上半年,占全部产业资本的比重已达80%。如既济水电公司、南洋兄弟烟草公司被宋子文控制,华富卷烟厂则为孔祥熙所有。湖北官绅何成浚,巧取豪夺,当上汉口第一纱厂董事长。

由此,不少群众甚至直接蔑称接收为“劫收”,接收人员为“五子登科”。

同一时期地方官僚也以权相挟持,致使湖北很多县的民生工厂、手纺工厂的厂长,由银行行长或要员兼任。譬如湖北省参议长何成浚,凭其握有的一纱厂的股票,于1947年6月占据该厂董事长职位。

在过往的回答里,菜头大湿一边吹嘘安史叛军是河北人民子弟兵,另一方面却对一个事实故意装作看不见,即:

安史叛军那些头目,在叛变前,其社会地位远远高于后来被他们屠戮的河北老百姓。

安禄山是三镇节度使,手下的史思明田承嗣是大将,这些人的社会地位绝对算是大唐99%的人都难以望其项背了。

明清的四川和江南真的“很稳定”吗?

另外,菜头大湿又说:

这也是为什么明清两朝佃户最多的四川和江南地区反而是帝国最稳定地区的原因。

真正地主与农民关系紧张的都是自耕农与富农小地主占绝对多数的地区。

诶,难道江南奴变是不存在的吗?

倪明近在《明末的“奴变”风潮》中认为,明末地主阶级依靠封建特权垄断了大批土地,土地兼并十分严重,随着封建统治的更加腐朽,社会矛盾的尖锐和深化,社会恶习愈演愈烈,蓄养奴仆风气盛行,世家大族动辄几千甚至上万的奴仆,主奴地位悬殊,奴仆在科举、婚配等方面都受到极为严格的限制,断绝了奴仆改变命运的所有可能,只能世代依附于人,对人生的绝望和长期残酷的压榨积累了不可平息的仇恨。

同时,明末极其繁重的租税等各种苛捐杂税也导致像佃农一类的雇佣人群,在明末的动乱中,积极参与到奴变的浪潮里,形成合流,从而造成了更大的冲击,对江南地区带来了长久不可磨灭的印记。这似乎也启发了后来雍正朝直至光绪朝对于开除贱籍等一系列解放贱民的改革尝试。

旧西藏并没有成功的农民起义,所以旧西藏的农奴制压迫很轻很人道吗?非也。

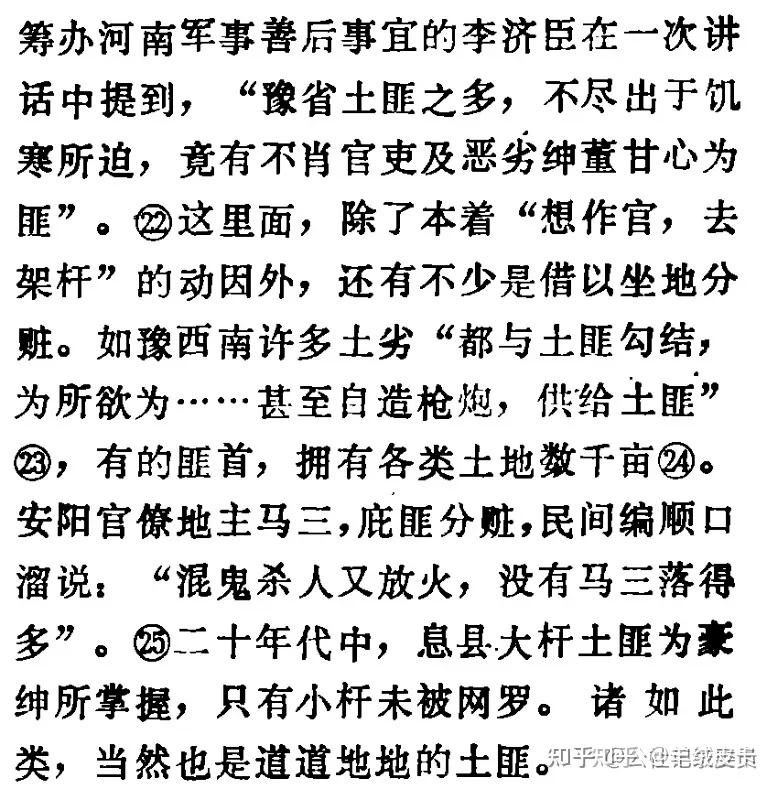

另外,晚清以来的一个总体趋势就是地主的劣绅化。地主和土匪甚至互相勾结在一起摧毁自耕农的财富,使得自耕农沦为自己的奴仆。

这同样是宋以来官绅地主自导自演加重自耕农摊派破产沦为佃户的操作的延续。

这也是晚唐五代的藩镇作风的延续。藩镇军头把当地有组织能力的好人骨干杀光,然后强征农民充军,组建牙兵,然后反而把这些人用来反过来对付朝廷。

而且越是这样越不好对付,因为农民群体被分割,成为了一个个土豪劣绅藩镇军头手下的兵。

民国时期的地主与佃农的剧烈矛盾

这里就要推荐

和 答主的系列回答了:一般情况下,对于农民来说,没有了土地就没有了一切,所以不到万般无奈的时候,农民一般不会出卖他们的土地。然而,在民国特殊的环境下,本来就境况严峻的农民甚至会陷入告贷无门的窘境。为了活命,他们不得不奔走于高利贷者之门,以土地为抵押换来需要的款项;有时如果抵押借款无门,他们也被迫忍痛割爱,把土地典当出去。

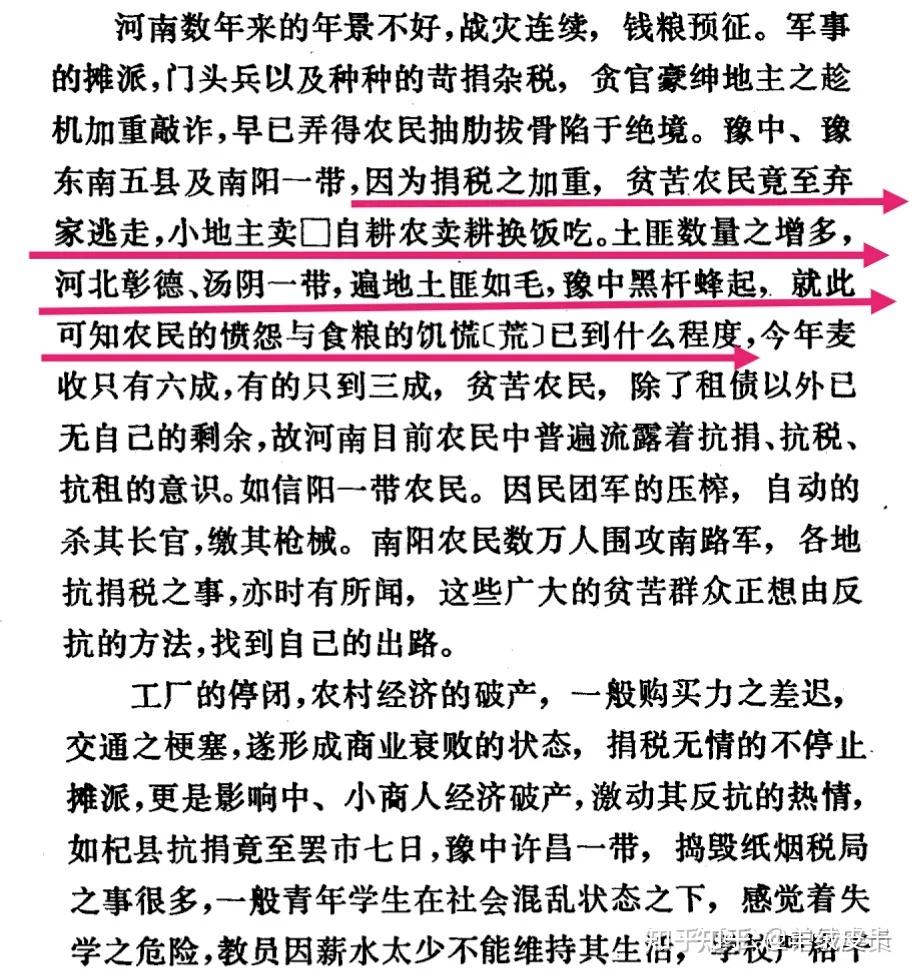

河南土地抵押的手续十分简单,只要找中间人和债主说合,订立借契,将田单交给债主就算完事。每亩土地能够抵押的价格,因各地的地价而异,但值得注意的是,河南的田价下跌速度极快,这意味着土地市场长期处于买方市场,拥有更多财力、物力乃至武力的地主阶级拥有着更大选择权。

在这种农村经济“天崩地陷的崩坏”的大背景下,田价的下滑,与地主的压价,都促使农民“连地也卖不出去”的窘境一再出现。

农村经济完全是天崩地陷的崩坏,普遍的发生“没吃的”恐慌,富农都把种在地里的麦撇了到外去逃荒,小地主也把枪和牲口卖了来买粮食,贫农自不待说。—这种情形,在临东,郾北,鄢南,扶南一带特别利害,有许多屋子简直没人了。农民已经没饭吃了,捐税仍是毫不放松,农民要“卖地”“来出捐”可是连地也卖不出去。

而实际上这种农民的土匪化并不会冲击到地主阶级的统治,因为这些匪队“大多数是在豪绅地主的领导之下”。

农民土匪化的普遍现象确是很严重的问题,这使党在农民中的任务特别增大。豫西、河北的乡村可以说遍地是匪,他们大多数是在豪绅地主的领导之下,或成为军阀的工具,这会增加了农村工作的困难,妨碍革命的农民斗爭的发展。

地主一面经营寨墙,一面同匪勾结,欺压百姓,甚至匪队都只是地主的“外队”,土匪劫掠要给地主分成。

从晚清到民国,为了应对社会动荡、兵匪横行的局面,许多地方上的富户豪绅办团练(晚清)、编民团(民国),在这一过程中,原先的“防匪”“抗匪”很容易转变为“联匪”“济匪”。如同当时兵匪角色经常互换一样,“绅”与“匪”的身份也不时转换的。

如豫西南匪患的猖獗离不开地主豪绅的支持。大地主为自保计,往往暗中支持匪首,窝藏匪众,而土匪为生存安全计,也愿意与其发生联系。豫西南地区匪股横行,与富户豪绅暗中资助、勾结有关,后者目的是为了自保,同时也可以在与他人的竞争中获得匪股帮助。在匪股方面来说,完全是为了生存、发展,至少可以随时窝赃、逃避追捕。

在鄂豫边界打游击的周骏鸣曾做过“匪运”工作,他了解豪绅与土匪间的关系,并表示:

“到处闹土匪,国民党到处抓壮丁,老百姓种地也不能安生,很多地方打起了土围子,以后发展成建碉堡。土豪劣绅利用打围子修寨墙进行勒索,派款买枪,他当寨主。很多寨主还通土匪,把枪交给人家,这叫放外队,他坐地分赃。” 1937 年,他在给CCP的报告里说,在桐柏山地区,“多数绅士通匪,骚扰地方”。

而另一面伴随着,绅匪两家的沆瀣一气,地方的豪绅们在战乱年代拥有了更肆无忌惮的人身和土地控制能力。

土匪滋盛的豫西临汝、伊阳、宜阳一带 ,土匪盘踞之地 ,人民外逃 ,田地荒芜,荒地日久往往落入少数豪绅手中,学者们认为 “这是促成豫西南一带田权高度集中的主要契机 ”。同时,土匪活动也使富户不敢再购置土地扩大产业;绑票勒索 ,又使很多人为回赎不得不卖掉地产,土地价格呈下 降趋势 。调查显示,民十七年到民二十二年,被调查的地方 “汲县第一区的地价 ,五年中就跌落 了1 / 6; 修武六区、新乡四区、滑县九区,跌落得更多,几在50 % 左右 。”“豫南地价跌落更 比北部及西南部显著。信阳近城五年前每斗 (注: “斗”信阳土地单位,究竟多大说法不一,约略一亩 。) 五十元的地 ,近年来三十五元无人过 问。”那些掌握民团武装的武人 、地主,有能力保卫财产 ,有条件购买土地 ,土地迅速向他们手中集中 。

故而在豫西和豫南,土地集中程度较高,农民贫困程度较深,生活可谓是举步维艰。 在豫西,洛宁、新安、渑池等县,几百顷几十顷的地主比比皆是。 洛宁河底张家占有土地 500 余顷,“形成富愈千顷,贫无立锥的贫富悬殊的现象。 在地主周围居住的人民群众,什九为贫雇佃农。 这些劳动人民,经常处在地主的奴役剥削之下,生活异常痛苦,阶级矛盾十分尖锐。 而这也是产生土匪的主要原因”。

据1933年南京农村复兴委员会在河南的调查,河南西部和南部大地主较多,北部次之,中部最少。 南阳内乡罗姓家族的几个地主,竟然拥有良田六万亩;信阳罗山的刘楷堂原有稻田几万亩,后来虽然因为分家和出让的原因,田地逐年减少,但其所有的田地,仍在一万二千亩以上。 豫南其他各县田权集中的程度与之不相上下,甚至更加显著。 因此,“豫南各县农村中近年来的‘动乱’,在这里不难找到客观的根源”。

而未脱离豪绅统治农民,也不得不更加依附于豪绅的控制。

在 20 世纪二三十年代,豫西南社会秩序崩溃,面临土匪蜂起的局势,乡间地主修筑寨墙,组织武装防匪自卫。普通乡民无以自保,被迫依附于居乡地主或村寨首领。

此外,

答主也有相关的论述:看《寻乌调查》就知道,双半社会的富农很多都是依靠商品经济、高利贷剥削乃至直接暴力发家的人。如果能生存下来,不被土豪劣绅消灭,这些人大多数很快就转型为依靠封建地租剥削的中小地主,而中等地主就是土豪的主要来源。

然后,“抵御土匪和土豪劣绅”的军事活动是需要庞大的经费开支的。即便是根据地,在前期都需要不断地对内、对外打土豪来维持财政。那么“相对良性的富农阶层”组织的自卫武装(其实很多,比如各种会党武装最初都是自卫性质)如果只是坚持自卫、单方面“抵御土匪和土豪劣绅”的话,很快就会破产掉的。

所以,他们中大多数人走上了简单的道路:带领共同体内的农民去抢劫其他共同体,来维持本共同体的生存、获得自卫经费。又因为“相对良性的富农阶层”本质上还是一群半封建性质的人,所以在这个过程中如果不被消灭,就会转变为封建势力:采用军事手法暴力支配共同体内部的农民,同时转型为地主。也就是说,成功的自卫组织领导人就会变成土豪劣绅。

去翻翻民国时期很多土豪的历史,有不少就是中农、富农领导地方自卫组织起家的,但是很快就蜕变为抢劫别人、压迫村民的土豪了。

对于交租子的问题,答主同样有相关的论述:

“不平等条约”有例子吗?

菜头大湿又说:

根据清代史料显示,清朝宗室亲王们在关外的庄园往往都以极便宜的价格把土地经营权卖给了当地佃户,甚至王府还签署了不能随意涨租,不能随意撤佃的“不平等条约”。

首先,史料名称和内容是什么?

其次,这个“不平等条约”,有范本吗?有没有相关的案例?

然后如果涨租了,怎么举报,怎么惩罚涨租者?执行是怎么个流程?有相关判罚案件吗。

如果菜头大湿对这几个问题闭口不谈,那只能说它又在拿子虚乌有的东西来胡编乱造了。