最近在思考一个问题:真实的市场需求,经常从业者想象的不一样。普通人在意的是生活感,是安心,买车的时候,在意的是“我这笔巨额消费,能够确切的让我舒服”,在对比“候选者”的时候,最要紧的是“我做出的选择不会翻车”。

主机厂在思考一款特定的产品时,针对定义的受众会有针对性的设计,一个群体需要什么样的动力,能承受什么样的售价等等,而造型就是读懂这个设计理念的窗口。

ID.7是什么样的车呢?

车身线条从头至尾自由流淌,到了尾部,形成了溜背---它不是那么典型的“轿车”造型。溜背也不是纯为了“好看”,工程角度的实际意义是“流体力学”。汽车行驶时气流到达后部,普通的轿车C柱后与尾箱间会有明显的角度,气流下沉后撞击会形成紊流。溜背造型在这里可以“导流”,从而让这部分气体给尾部带来“下压”的作用,驾驶过程可以更稳定,当然了,它带来的“更大空间”是另外一种实用属性了。

时尚、好看,而实用。当你觉得“时尚”是为了获取年轻人的青睐时,还需要注意ID.7做的另一件事情:各种主题色的内涵。

是不是很有意思!

层林染,岁月、风霜与川泽的层层沉淀,以及冰柏蓝、云杉青、枫叶红、银桦灰,四种官方配色的名字,这是融合了中国文化啊……

我其实提过很多次,汽车要把调性提高,一定会涉及到情绪价值,包括有形的与无形的。有形的,比如说柔软的座椅,好看的配色,往往寄托于“无形”的概念之中,无形的概念通过一以贯之的主题,让所有的事物以一种“整体”的形式展现出来。

读懂“有形”背后“无形”的过程,就是获得情绪价值的过程---越高级的车型,越需要这个,ID.7的高级感在这里体现得淋漓尽致。

“无形”的“神”作为提纲挈领的存在,表现出来的可不仅仅是“肉眼可见”的高级感那么简单。

如果说ID.7的底子是一种“传统文化里的新时尚”,它在设计上不免要同时对这两种思维导向下的需求进行兼顾---从这个角度,我们再去认识它的“形”就不再是“无根之源”了。传统的汽车文化里,大家对买车的理念,就是开头提到的“我做的选择不会翻车”,讲究的是“能用、实用”,是基础参数,是可靠性,是安全的技术 。

从“传统”能用、实用的角度,ID.7的背后有深刻的含义---传统品牌依据自己的开发路径,在综合性能的权衡、可靠性上,会有更深层次的思考与保障。

比如新势力没有历史包袱,可以说是“强化电车感受”,而传统品牌要优先保障“舒适性”,电门与刹车的响应特性,会更接近从前的习惯---不会特别突兀,整个瞬态的动力输出过程,绵密、连续而柔和,是相对更舒适的状态。自己开车,即使是新手司机也好开易上手,开起来的感受和油车一样舒适,而且就算带上全家人出行,乘坐也不容易晕车。

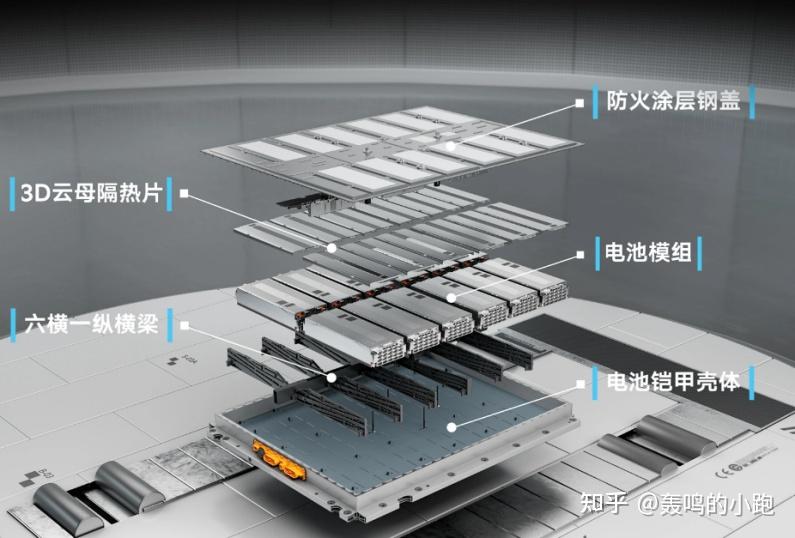

以及ID.7这样的纯电车型,核心诉求,就是对“热失控”的规避,我们能看到的电池包3D云母隔热片、铠甲壳体等等技术,其实都是围绕这个课题思考得到的结果。在ID.7所经历的整个验证体系里,对动力电池的要求有436项---这是高于国标的电池包安全测试体系,不仅涵盖了碰撞、火烧、热扩散、高低温存放、温度冲击、盐雾等常规试验,也考虑了涉水、耐久、温度、电气、机械等滥用工况。远远超越了用户日用场景的极端条件---即使你是故意想折腾它,真要让它故障也有点困难。

从“新需求”解决“好用”这个问题的角度,内核是来自于对用户场景的认识。

我们在开车的时候,要播放音乐,要调节空调,要变更导航的地点,在行驶过程中如果要求的动作过于繁复,或者功能藏在很深的层级,是一件“会把人急死”的事情---车机确实是“平板电脑”,我们希望它能够装下各种常用的APP,但如果真的把它等同于日常的“平板电脑”,开车可就费老大劲了。

ID.7所搭载的ID. OS 2.0,就是聚焦思考“高频需求”后的一种结果:扁平化的视觉设计,操作简洁直观,音乐、充电、车况等小组件都能以卡片化的形式迅速调用,行驶过程中触手可及。即使真的无法腾出手来,用“口”也行,它所搭载的语音方案,来自科大讯飞---这是国内顶级的语音方案之一,所以实际上ID.7的座舱体验,与“智能”口碑的小鹏P7i相比,已经不遑多让。

从前我觉得在车里“自言自语”是莫名其妙的,但适应以后会觉得“语音交互”是件回不去的事情,比如最简单的导航,“我要去XXX”,和掏出手机搜索、选择路线、分享给车机,又或者在中控的屏幕上输入汉字相比,都简单太多了,尤其是在途中切换地址的时候,不要太方便。

从“用户角度”的思考,这台车里还有许多细节。

比如说“隐藏式空调”。

空调为什么要隐藏呢?其实还是前面提到的“设计理念”的问题,ID.7这种在审美上有绝佳要求的产品设计,必然要在内外饰的语言上达到统一,它的整个中控区域原本没有过多的元素与线条,是为了让仅有的视觉主线向中间汇聚,“空调”就成了那个意图被“简化”的元素。但是外形的简化并没有让它的内涵被简化,因为搭配了气候传感器,它实际上能够感知光学的变化,自动调节风向、风量,根据湿度温度来自动开启除雾功能---再搭配语音功能,这里可以创造出许多有意思的场景。

再比如SkyView 智能光感天幕---这台车我觉得最大的亮点之一!

纯电时期,因为底盘被电池垫高了,乘员舱的头部空间受限,大家都喜欢取消遮阳板,并通过“全景天幕”的概念来塑造新的体验。问题就在于,天幕美是美了,可是夏天是实实在在的啊……

ID.7的SkyView 智能光感天幕拥有7层光幕结构,能够隔绝99.9%以上的紫外线,与83%以上的热量,且一键变色。这是相当于把原来的遮阳板与玻璃天幕集成一体了,想看星空就看星空,想要不晒想要隐私,也得到了满足。

从用户的实际场景出发,是“人性化”内涵的体现---目的是好用和易用性。而不是不管有没有用,自己创造需求,看起来酷炫,实际上是把一些“完全用不到”的东西,强买强卖给用户而已。

再回到前面提到的ID.7的特性,我们可以看出就是如此“人性化”。

能够把传统与新需求结合起来,在解决“能用、实用”的基础上,进一步变得“好用”,ID.7确实是下了功夫了。

最后做个总结吧!

ID.7所强调的是生活与人文,它是一台关注日常生活感受的车,融合了传统文化审美,却又在这种底蕴之中展现出优雅、自信的气色。一汽-大众的传统工程赋予了它不错的底子,同时又结合了新时期的“智能”体验,得到了更多的可能性,如果你追求的是“生活场景的泛化与可能性”,想要的是“在不过度脱离传统文化的范围里,尽量时尚而与众不同”,那ID.7就非常合适。