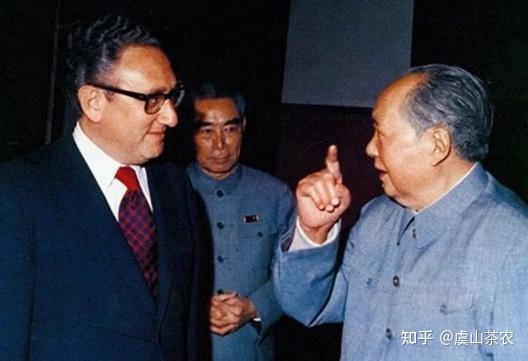

基辛格则是中国家喻户晓的人物,而且这个名字总是与毛泽东、周恩来、尼克松联系在一起。

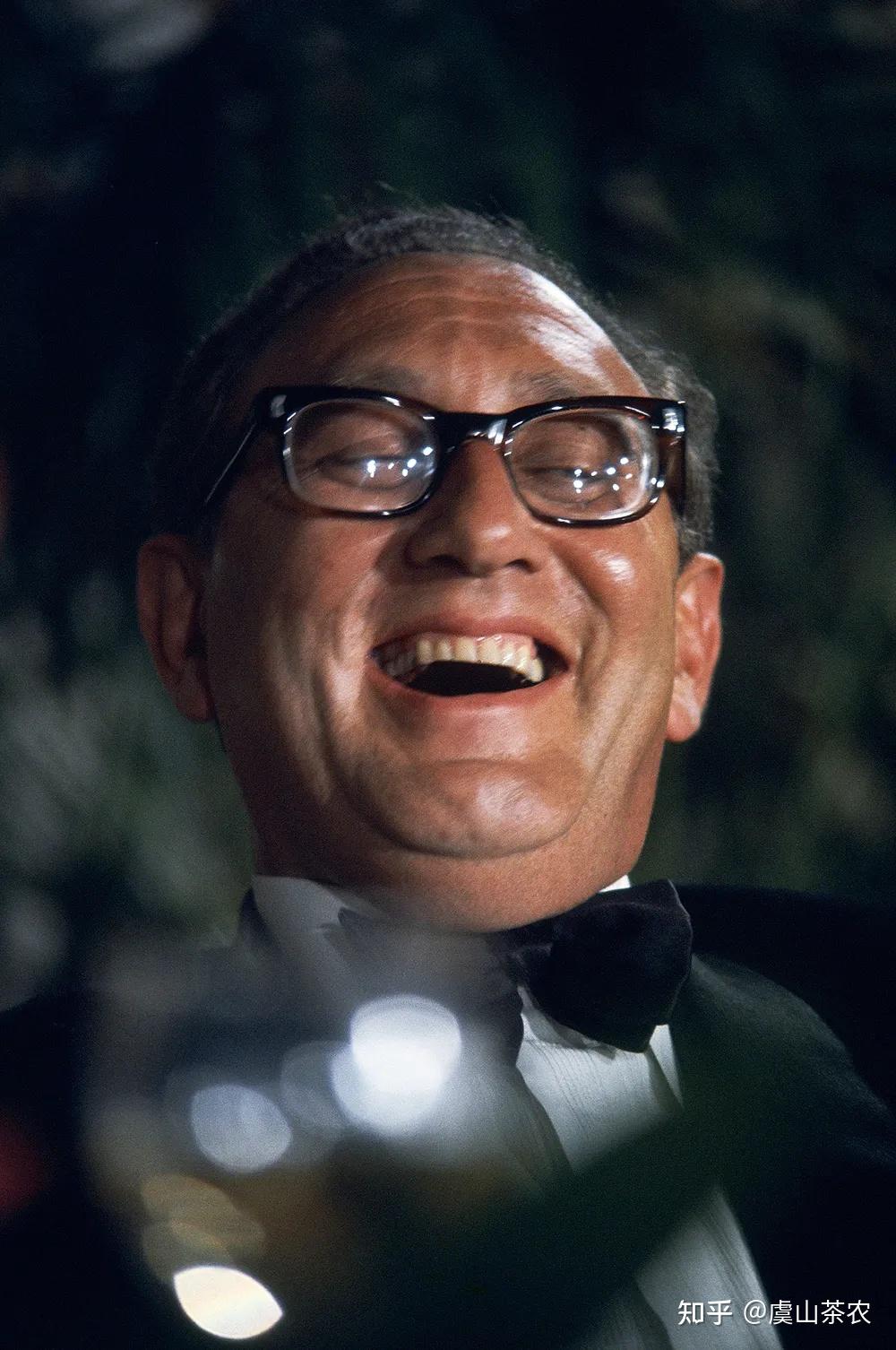

亨利·基辛格他生于1923年5月27日,今年100岁,他毕业于哈佛大学,1973年诺贝尔和平奖获得者。他驼背肥胖,浑身都是毛病,做过5次心脏手术,右眼失明,带着两只助听器,他经常吃的食物是德国香肠和维也纳炸肉排,他的生活习惯是熬夜喝酒和油炸食品。他每天工作15小时,他唯一爱好是下国际象棋,如果这算运动的话。他其实很久以前就算是一个病人了,有40多年的心脏病史,1982年2月,他58岁的时候接受了三次冠状动脉搭桥手术,其后在2005年又接受了血管成型手术。2014年7月15日,91岁的他在纽约长老会医院接受了主动脉瓣置换手术,这种手术是一种以人工瓣膜替换原有的损伤或者异常心脏瓣膜的胸心血管外科手术,但他就是实实在在的活了100岁。不仅如此,他在100岁高龄的时候,还可以乘十几小时的飞机来北京出差,而且在短短的数天时间里,他的活动排得非常满,完全不受时差和年龄的影响。他就是美国的前国务卿亨利·基辛格,1971年基辛格作为尼克松特使访问中国,为中美大门的开启作出了历史性的贡献。多年来他一直关心和支持中美关系的发展,尽管已经百岁高龄,基辛格仍思维敏捷,保持着极高强度的工作:

每天工作15个小时;

5月底以来,先后奔波德国、英国、美国多地出席了多场百岁诞辰纪念会;

接受媒体长达8个小时的不间断采访;

今年以来,他已经乘飞机在全球15个地方举办了活动或者会见政治人物。今年到访北京是他第100多次访问中国,基辛格参与的所有重大外交活动,都是他在压力下做出决策,可以这么说,他其实长期生活在重压之下,一身是病,压力重重,那他怎么可以如此长寿呢?

这真是一个谜。他说我想我长寿的秘诀是我有幸做了一些令我着迷的事情,我可以参与其中,我还没有退休,也不打算退休,我要研究我认为重要的问题,这就是我还在工作的原因。总结他的长寿秘诀是一直在工作,看看巴菲特、芒格、李嘉诚几位接近100岁的老人都是这样。人只要在工作就会有强烈的存在感,存在感才是绝大部分人一辈子都不愿意放弃的,不管你多老,说白了有存在感,对长寿绝对有益,你同意吗?相对于长生秘诀,我们更喜欢基辛格对他自己长寿的另一句话:“长寿非我刻意求之,不过我欣然接受。”

回溯基辛格的成长与崛起,是一个传奇。从犹太难民到哈佛学术明星,再到极具传奇色彩的外交家,基辛格深刻影响了美国的外交政策和世界格局。中美建交、入侵柬埔寨、结束越战、中东斡旋……诸多外交大事件背后,都有基辛格的身影;穿梭外交、秘密渠道、利益均衡……

作为一个同时在人类智力世界和权力世界都达到鲜有高度的强者,基辛格声名显赫且历久不衰,美国当代的政治人物无出其右。而在中国孩子们的心中,更常与“基辛格”三个字作固定搭配的,是这样一句表述——“我们的老朋友”。

美国国家档案馆中陆续解密的外交档案显示,早在1970年9月,时任总统理查德·尼克松(Richard Nixon)就命令基辛格负责与中国建立联系的重任。从1971年7月秘密访华为尼克松总统访华和中美关系正常化打下基础算起,基辛格有一半多的人生都在中美之间穿梭,在过去的半个多世纪里曾近百次来华。基辛格上一次到访中国是新冠疫情之前的2019年11月。彼时,中美之间的矛盾主要集中在关税、“贸易战”以及南海问题,双边关系已经开始下行,而到访的基辛格希望中美双方能逆转经济脱钩和对立加剧的趋势。

受全球新冠疫情影响及个人身体状况所限,基辛格从2020年到2022年几乎没离开过美国。但他并未从公众视野中消失。他持续在《华尔街日报》等媒体发表专栏文章。他也没有与美国外交的核心圈层失去联系。据施瓦茨透露,在美国康涅狄格州的家中,基辛格也会偶尔视频接入美国国务院官员们的集体讨论,商议重要的外交政策,比如参与讨论旨在促成阿以和解的《亚伯拉罕协议》(Abraham Accords)该如何落实。

2021年,在尼克松图书馆(Richard Nixon Library and Museum)组织的线上论坛中,基辛格数次连线美国前任国务卿迈克·蓬佩奥(Mike Pompeo),探讨《亚伯拉罕协议》与美国国家安全。他也曾接受英国老牌智库皇家国际事务研究所(Chathamhatam House)的访谈。他还与英国财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)聊起过新冠疫情对自由民主政体的冲击。

基辛格说,自己平时仍能每天工作15个小时。疫情期间,他把相当一部分时间用来构思写书。2018年,95岁的基辛格开始关注并深究人工智能的发展趋势。到了2021年,基辛格和启发他关注AI发展的好友、谷歌前CEO和苹果前董事会成员埃里克·施密特(Eric Schmidt)与麻省理工学院计算机学院院长丹尼尔·胡腾洛克(Daniel Huttenlocher)合力完成《人工智能的时代和人类未来》(The Age of AI and Our Human Future)。基辛格在书中写道,大语言模型GPT3.0是前景无量、“能对人类事务起到革命性作用”的新技术。他探讨作为武器的AI对国际局势的影响。在接受彭博社的专访时,基辛格曾说:“人工智能和人意识的巨大转变将被融入外交政策。我们将同物体和机器对话,而我们可能很难控制这样的机器。我们需要花上几十年来学习研究这一新现实。”

2022年4月,基辛格回归自己最熟悉的领域。基辛格梳理了自己与尼克松总统、李光耀、撒切尔夫人等6位塑造了“后二战”时代的领袖交往,并结合他们各自的国际政治经验进行归纳整理,完成《领导力:世界战略中的六个案例》(Leadership: Six Studies in World Strategy)并出版。

随着新冠疫情的结束,基辛格又开始马不停蹄地奔忙起来。其子、知名电视制作人大卫·基辛格(David Kissinger)在《华盛顿邮报》的评论文章中透露,父亲“已经开始写作2020年之后的第三本书了。”大卫还提到,随着百岁生日的临近,基辛格也重启了全球旅行。

今年5月中旬,他现身葡萄牙首都里斯本,参加了拒绝任何媒体采访、动用大量军警阻挡外人靠近的毕德堡会议(Bilderberg Conference),与世界上百余位商业、媒体以及政治精英相谈甚欢。

然而今天,基辛格面临的世界已经大不相同。施瓦茨指出,一言九鼎的“穿梭”外交官已经变成了美国外交圈内最具争议性的人物。施瓦茨记得,每次他在公开场合为基辛格辩护时,他的收件箱总会在不久之后收到各式“仇恨邮件”——保守派批评他对中国太软弱,左翼进步的知识分子和媒体人则视他为策动军事行动与别国政变、直接导致亚洲和拉美数十万平民伤亡的“战争罪犯”。1969年至1970年,美国对柬埔寨进行地毯式轰炸;上世纪70年代在阿根廷,美国致力推翻左倾的民选阿连德政府,扶植军事独裁者皮诺切特1973年上台;1971年,美国放任冷战盟友巴基斯坦在遏制孟加拉民族主义运动的过程中造成大量平民死亡。这些政策均有基辛格的参与。

在国际局势上,基辛格一如既往推崇“均势理论”。他认为,竞争国家之间的力量平衡可以维持现有秩序,并维护世界和地区局势的稳定。在他的观念中,这种平衡不但能阻止战争,也能随着时间的推移为在其他国家推行美式民主创造条件。

基辛格的“中间道路”在美国极化的政治氛围中正在被边缘化。事实上,此前从尼克松到特朗普的9位总统都曾邀请基辛格访问白宫。但自从拜登上台两年半以来,他还未向基辛格发出这一邀约,基辛格在半个多世纪第一次遭到了美国总统的冷遇。

这两年,基辛格对俄乌冲突在不同时期多变的表态和倡议也让他饱受争议。2022年5月的达沃斯论坛上,基辛格在康涅狄格州家中通过视频参会,建议说乌克兰应该将克里米亚半岛、顿涅茨克和卢甘斯克在2022年2月前被占领地区割让给俄罗斯,82%的乌克兰群众对此不满。

今年1月的达沃斯论坛,屏幕中基辛格对乌克兰加入北约的态度发生了180度大转弯。"现在,这个进程已经达到了这种程度,在这种条件下,关于一个中立的乌克兰的设想已不再有意义。"基辛格说。冲突爆发前,他一直反对乌克兰成为北约成员国,而现在认为乌克兰加入北约是“适当”的结果。但他坚持,乌克兰加入北约的倡议触及到了俄罗斯的根本利益。"我们必须阻止这场冲突变成一场针对俄罗斯的战争",而且俄罗斯必须确保成为国际体系一份子的机会。

“中美关系的解冻”是基辛格外交官生涯中最重要的成就之一,也是当今美国外交中遇到的最重大议题。基辛格2019年的北京访问并未阻止中美关系在疫情期间的持续降温。欧美分析人士们认为,此次来访是他对华盛顿“毫无批判性思维地”对抗中国的抗议,他想继续从现实主义政治的视角说明,中美之间依然存在共同利益,能够保持既竞争又合作的状态。