一般认为,甲骨文是晚清王懿荣是从中药药材龙骨中上发现的。

1899 年,王懿荣发现其疟疾药方所用的药材龙骨上有可疑刻画,认为可能是文字,于是大量购买搜集甲骨,短时间内便得到了一千五百块。可惜第二年八国联军入京,作为京师顺天团练大臣的王懿荣自杀殉国了。

目前发现的甲骨文大约有五千余字,释出的约两千余字,而且其中也有部分释译存在争议。为何这么重要的文物,直到三千年后的二十世纪初才被发现,三千年间不见研究讨论?这到底是商周的东西,还是上周的东西?王懿荣刚发现这个文字,一年内就能搜集到这么多,是不是王懿荣本人伪造的?这可能是题主的疑问所在。

如果仔细想想,就知道王懿荣伪造说显然是站不住脚的。

一是甲骨文均为商周占辞卜辞,龟卜技术演进为蓍草占卜,有迹可循有理可依,而蓍草占卜,也就是大家熟悉的《周易》,延续三千年从未间断,可作为旁证。

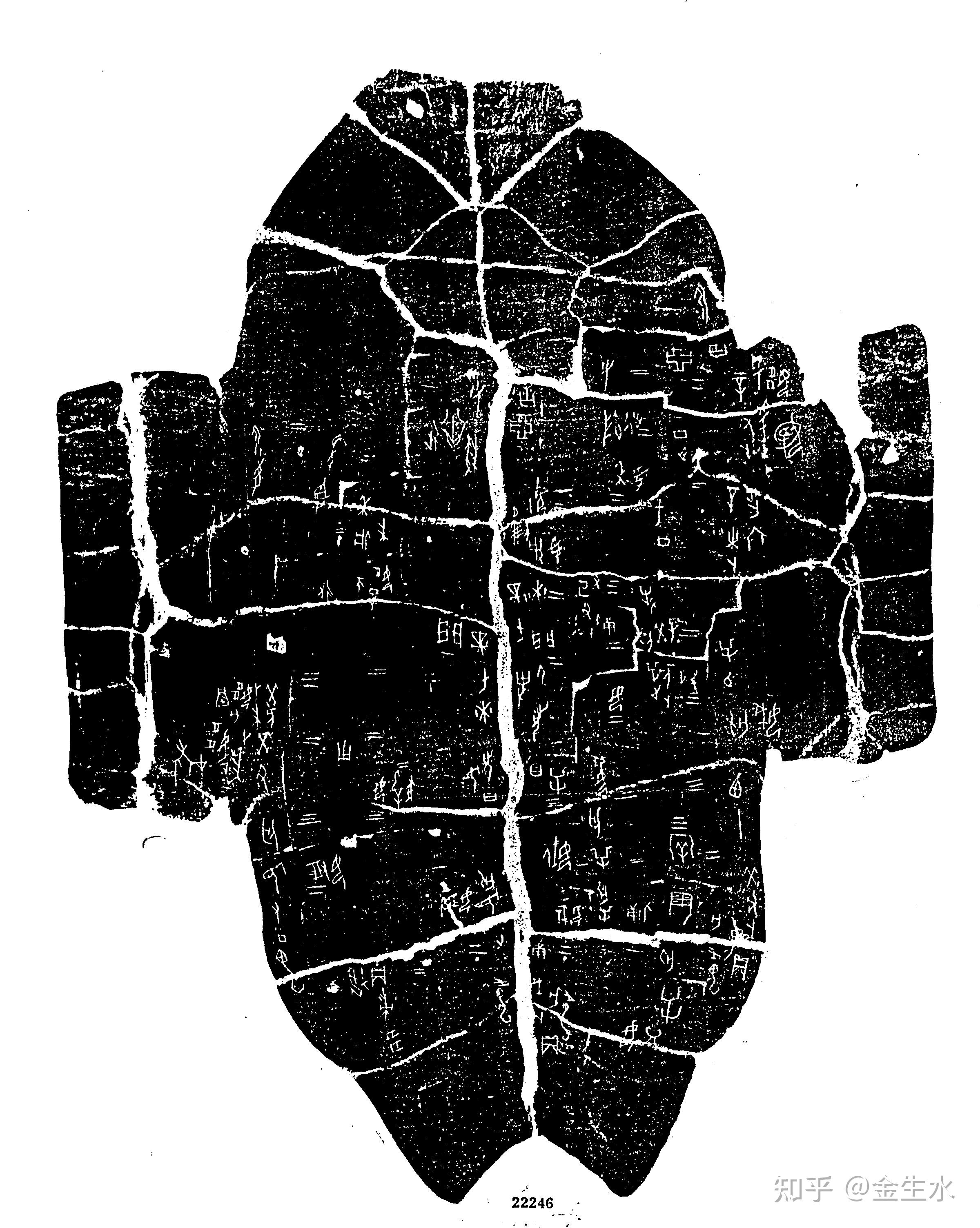

举个例子,甲骨文合集 22246 有一句:「辛丑卜,乎(呼)爰姼乳。帚(婦)姼子疒(疾)不𢓊(延)」。

是说武丁辛丑这天占卜,请姼来哺乳如何?妇姼哺乳,孩子会生病,不请。

这就与《礼记》对上了,《礼记·内则》说「三日,始负子,男射女否。国君世子生,告于君,接以大(太)牢,宰掌具。三日,卜士负之,吉者宿齐朝服寝门外,诗负之,射人以桑弧蓬矢六。射天地四方,保受乃负之,宰醴负子,赐之束帛,卜士之妻、大夫之妾,使食子。」

这段话是说,孩子出生之后第三天,可以抱出门了。如果新生儿是男孩,要举行射礼,女孩则不用。国君嫡长子降生,需要上告国君,以太牢之礼迎接嫡长子的诞生,太牢之礼由宰官安排。抱孩子的士人,需要占卜来选出,占卜结果为吉的这个士人,前一晚需要沐斋(齐),换上朝服,在寝门外等待,孩子出屋里递出来,这时候射人要用桑木弓射出六只蓬木箭。一箭射天,表示敬天神,一箭射地,表示敬地神,剩下四箭射东南西北,表示以后宾服四方。然后孩子交给士人抱着,宰官向士人敬酒,赐束帛。喂养孩子的奶娘,也是从士之妻、大夫之妾中占卜选出。

这就是一套完整的商周的新生儿降生礼。卜辞「乎爰姼乳(请姼来哺乳如何)」和《礼记》的「卜士之妻、大夫之妾,使食子」对上了。可是这还不算完,后面还有呐。

《春秋》桓公六年记载「九月丁卯,子同生」。《左传》补充说「九月丁卯,子同生,以大(太)子生之礼举之,接以大(太)牢,卜士负之,士妻食之,公与文姜、宗妇命之。」

这段话说,鲁桓公六年九月丁卯日,太子子同降生,举办了出生之礼,因为是太子,所以桓公以太牢之礼安排。占卜了士人抱子同,占卜了士人妻子做奶娘。

现在,甲骨、《春秋》、《左传》、《礼记》互相印证了。

《礼记》是儒家经典,经过秦始皇和项羽两次焚书,完整本已经不传,至汉代罢黜百家独尊儒术时,选的是孔子七十二个弟子分别传下来的版本编辑而成。到汉景帝时,鲁王刘余修王宫,拆了孔子老宅,在墙壁里找到孔家所藏的竹简,发现礼记古文版本,称为《古文经》。这个事情记载于班固的《汉书》。

《古文经》与传世儒家经典有版本差异,可以说是互相印证。《春秋》、《左传》乃至《易经》都有类似的情况。

除了其他古籍引用字句可以证明古经存在外,得益于人类的随葬传统,我们至今仍然不断有墓中文物出土证明古籍的真实性。

最近的轰动性古墓就是 2011 年发现的海昏侯墓。海昏侯墓出土竹简 3000 多枚,这个数字是王懿荣搜集到的甲骨的两倍之多了。

竹简确认有《论语》、《春秋》等儒家经典,可以与传世文献互相印证。

虽然这些关联不是甲骨文不是王懿荣所伪造的直接证据,但是这些传世文献、出土文物互相牵连,互相印证,真实性不言自明。

二是甲骨文研究来源不单一是王懿荣保存下的这部分,在王懿荣死后,仍然多有出土发现,新发现的甲骨与王懿荣、刘鹗流传下来的甲骨形制、文字互相印证,可以证明甲骨文为真,不然民国至今新发掘出土的甲骨,例如妇好墓,得是王懿荣埋进去的。

1928 年,中央研究院历史语言研究所成立,创办人傅斯年即提出了殷墟发掘计划。从当年 8 月至 1937 年抗战全面爆发,中央研究院历史语言研究所在河南一共进行了 15 次发掘,出土甲骨 24918 片。这个数量远远超过王懿荣一年内获得的数量,超出了正常人类所能有的伪造能力。

新中国成立后,在河南、河北、陕西、山西、北京等地,新发现甲骨共 5300 多片。

题主如果质疑商周是否有如此众多的龟甲,出土甲骨大多是商王用的,如果商王都搞不到这么多龟甲,那更显然的是,晚清一个普通官员,更是无法获得如此数量的龟甲。

存世甲骨(绝大部分是龟甲)大约有 10~15 万片,王懿荣只见过 1500 片而已。

三是从语言学上说,甲骨文作为一种成熟的文字系统,显然是有传承的。甲骨文下启金文,金文是铸造在青铜器上的铭文,出土文物亦多,甲骨文演化为金文的发展脉络清晰有力。甲骨文上承陶文,现今也有不弱的证据(当然由于历史实在久远,出土文物不多,仍待深入研究)。

从文字发展逻辑上说,甲骨文恰到好处,并不突兀。如果甲骨文为王懿荣伪造,那么他还得顺便伪造带铭文的青铜器和大汶口带有刻纹的陶器。我们不说造假手段骗过碳十四测年法技术,就这个工作量显然不是一个人类能承担的。

随着甲骨文的不断发现,大量学者投入巨量精力,方才破译不及一半的文字,这个文字系统的严密性和准确性,也不是一个正常人能够伪造的。

另外多说一点,蓍草是如何替代龟甲占卜的?

题主质疑甲骨文为王懿荣伪造的一个观点「怎么可能有足够的乌龟供商朝用 600 年的」,可能恰恰是龟卜转向蓍草的直接原因,龟甲确实不够用了。

这里有一个例子,公元前 656 年,晋献公想立骊姬为夫人,先是「卜之」,结果是「不吉」;于是「筮之」,结果是「吉」。

晋献公满意了,说那既然蓍草卜卦的结果是吉利,我只好遵从上天的安排立骊姬为夫人了。

为献公占卜的史官说,大人,蓍草不如龟卜准确,筮短龟长,不如从长。

这个事情记载于《左传》,《左传》的真实性我们上文谈过了,是经得起推敲的。所以可以证明,至春秋时,国君仍然有足够的龟甲占卜,也会利用蓍草排卦。当龟甲占卜结果对其不利、蓍草占卜结果对其有利时,国君还会选择性相信蓍草技术。当然为国君提供龟卜和蓍草占卜实操的专业卜筮的史官,仍然认为龟卜优于蓍草,为此在国君已有决定后敢于谏言。

这也侧面说明了,蓍草占卜是龟甲占卜的演化,中间的环节应当是数字卦。出土龟甲和清华简的《筮法》大致能够说明这个问题。具体的细节我有在另外一篇回答里提到:怎样自学易经?,这个回答也还没完全写完。

晋献公立骊姬,是蓍草占卜与龟甲占卜并行、蓍草占卜逐渐替代龟甲占卜的一个绝佳案例。最后晋献公决定不委屈自己,「弗听,立之」。也因此带来了「重耳居外而安」这个故事。

伪史论其实不值一驳,不管是西方伪史论,还是东方伪史论。

事实与真相会有诸多蛛丝马迹草灰蛇线互相印证,而谎言需要需要一个又一个谎言与假设才能圆上。

我们在研究一个事物的时候当然需要大胆假设,但是后面需要小心求证。

如果你大胆假设甲骨文是王懿荣伪造,那现在,我们可以举出上述许多反证,甲骨文王懿荣伪造说不值得再花什么精力去发掘和补充证据了,完全站不住脚的。

西方伪史论其实也一样,如果你真的多看看书,就知道那些质疑都跟甲骨文王懿荣伪造说差不多搞笑。写到这里,我觉得题主应该是个反串。