从来没有哪一部电影在点映期间引起这么大的舆论讨论,还牵动了官方下场,好奇心驱使着我今天去电影院品鉴了一番。

看完之后,我的总体评价是,无论是对电影本身还是舆论的,就是这部电影是一个水平有限的带着点现代性小资情调的编剧和导演尽其所能而拍出的平庸之作,其中存在着因为自己故意想要讨好女性消费群体结果弄巧成拙遭到反噬的桥段,许多不合理之处纯粹是缺乏山区调研经历的空中想象所导致的叙事灾难,至于立场,我倒更偏向于是能力问题而不是什么动机不纯。

或者这么说,之所以这部影片的叙事呈现造成如此大的舆论反响,是文艺界四十年来、对崇高叙事的消解与对传统革命叙事的庸俗化倾向展现不契合当下时代的矛盾,这是一个创作惯性的问题,不是某一个单一的创作者动机不纯的问题。

针对几个比较突出的舆论问题,我先在这里谈谈个人观感。

首先是党徽问题,在之前网上铺天盖地的舆论是电影没有党徽呈现而印象里张桂梅校长总是佩戴党徽,这个个人倒是觉得对电影的不实批评,因为电影一开始开学典礼的镜头就给了张桂梅校长党徽的特写,后面各种代表会跟大型活动影片中都佩戴了党徽的,之所以大众对张桂梅校长一直有着佩戴党徽的印象,是因为张老师一直在参加各种表彰活动跟代表大会嘛,而影片本身呈现的是大量高中生活,在生活场合没有佩戴党徽倒也不至于成为电影“信仰缺失”的依据,电影真正的大问题是没有把张桂梅校长的信仰作为其行事的主要动机与动力,这个下面再讲。

其次是剧本创作的问题,我看到很多批评说“把张桂梅校长的事迹原原本本地拍一遍就行”“在电影院里放纪录片就行了的话语”,这一点其实是有问题的,电影艺术终归是叙事的艺术,纪录片只能作为原型而不能作为叙事,要想叙事就必须得有矛盾冲突、人物弧光、时间与空间的剪辑拼贴,这部电影的问题是矛盾冲突塑造的不合理与想当然而不是没有照搬真实事迹。

好,下面正式进入批判环节。

首先是这部电影的根和魂的问题——张桂梅校长的人物动机与动力的问题——看完之后我满脑子都是上世纪二三十年代那群五四左翼作家的革命+恋爱的革命浪漫主义创作模式又回来了,片中当然有着展现张桂梅校长信仰力量的地方,但已经俨然不是主要内容,而胡歌饰演的亡夫在影片的六处矛盾节点如鬼影般浮现,甚至在张桂梅老师的濒死体验中,编剧还刻意营造了一个张老师在幻境中奔向雪山天堂的丈夫,却最终被孩子们的歌声召回的两难情境,可以说,张老师亡夫的戏份以及出现的时间节点已经不证自明地宣告其才是张桂梅校长如此返回山村行事办校的最大动机。

其实,在影片最开始公布演员名单我看到有胡歌时我就奇怪来着,他是在其中演的什么角色呢?看到张老师亡夫以及热搜上的宣发我才释然,哦原来是张老师的亡夫,他倒也是个好校长,拿胡歌上热搜应该也是为了影片宣传吧,才没有细究,没想到最后呈现竟然是这个样子。

当然,我们不能说张老师的亡夫在其生涯中一点作用都没有起到,在张老师的采访与自述中,的确有着电影里讲的“我从大理来到更偏远的华坪认教,最初是一种丈夫里去世后的逃避和自我放逐”的成分(出自《人物》访谈),也有着信仰支撑的话语,我们当然不能片面地用一边压倒另一边,毕竟人性与感情在共产主义事业中同样重要,马克思主义也从未否认力比多对革命的积极作用,但电影如此表达显然显得喧宾夺主。

最大的问题是,编剧如此创作方式展现了文艺创作的惯性不能适应时代的突出矛盾。为什么在五四后的相当一段时期,左翼作家需要用革命+恋爱的范式创作一大批文学作品,这期间既有当时左翼作家面对各种思潮转变不彻底、受到文化消费模式牵制影响创作的因素,更多地是当时这样一种模式的确是能够更好地走进大众,将个体的、个人的爱情激情转化为集体的、大众的革命激情对于当时的青年与工农兵来说的确是一种通俗易懂的号召,性解放与打破传统爱情本身就是革命的一部分,所以这是契合时代的。改革开放后,不得不承认之前某段时间的革命话语的确完全压倒并压抑了个体的、人性的话语,从而走向了一种极端,也在八九十年代重新掀起了人文主义重返五四的大讨论,那个时候重新拿起革命+恋爱只不过是表现改革开放的创作也是契合时代的,并无什么不妥。可是时至今日,在已经过去四十年的情况下,如何再度表现崇高?如何塑造英雄模范人物?如何展现信仰的力量,或者说如何避免庸俗化地叙写英雄人物?已经是文艺界需要重新估定的事情。

我们今日的文艺创作,已经不需要因为再因为为了让观众相信,而故意拉低人物的思想境界、寻找模范人物的庸俗化动机,通过消解崇高来让叙事更加合理了,因为我们的群众是愿意相信信仰的力量并且有理想信念的,文艺创作者应当意识到这样的问题,你可以在诸如这位编剧以前编写的《滚蛋吧肿瘤君》这种类型片里去探讨人性温情,但在面对表现张桂梅校长这样获得勋章明确讲明自己信仰的模范电影里,再去过多地渲染夫妻之情属实是没有必要的。

再谈情节。

我在前文已经说了,这部电影的问题是矛盾冲突塑造的不合理与想当然。电影作为叙事艺术当然要有矛盾有冲突,但不能乱矛盾乱冲突。比如一开始的华坪女高开学,我作为华坪相邻的地级市里的大山里的孩子首先就感到了不适。首先她们的人物设定是好不容易有机会读书且赶了几十里山路山英还走坏了脚来到华坪女高的,不说一开始就饱含着对学习的渴望最起码对女高、对张校长有着起码的敬意,结果一开始的开学典礼完全成了一场闹剧,鸡飞狗跳、大鹅乱飞、张老师摔进泥坑、众女生哈哈大笑,哪怕是从大家的经验来看,单单领导在台上因为话筒出了洋相,也最多是闷闷发笑而不敢破坏整体秩序,这一段的呈现实在过于夸张。

其次是女生们的谈论,女生们辛辛苦苦走山路来上学,谈论的竟然是好不容易进了县城,晚上得去消费玩乐一通,这位编剧可谓是半点山区调研经历没有,她们是大山里的女孩,不被家里要钱就不错了,哪来的钱逃课去网吧、去游戏厅、去胡吃海塞,而且,作为真正第一次进城的山区孩子来说,面对县城里那些好玩的玩意儿,心态是自卑的、行动是小心翼翼而不太敢触碰的,哪会如电影表现的那样如此熟练、如此大方地就走进了游戏厅、网吧,这不是成立小资产阶级小太妹的顽童表现吗?

再次是张校长与领导的冲突,在我看来是完全没必要,是张校长建校肯定遇到各种困难,需要冲突,但这困难显然不是来自教育局局长,张老师也一再强调是党和政府支持了她,首映会结束后,观影的市教育局局长举手澄清我跟张校长关系很好,从来没有吼过张校长,而是并肩作战的战友,这简直是一个文化人强压内心怒火体面地表达自己的片中桥段不满的方式了,我看到电影里刻意渲染教育局局长吼叫张校长的地方也颇感不适。

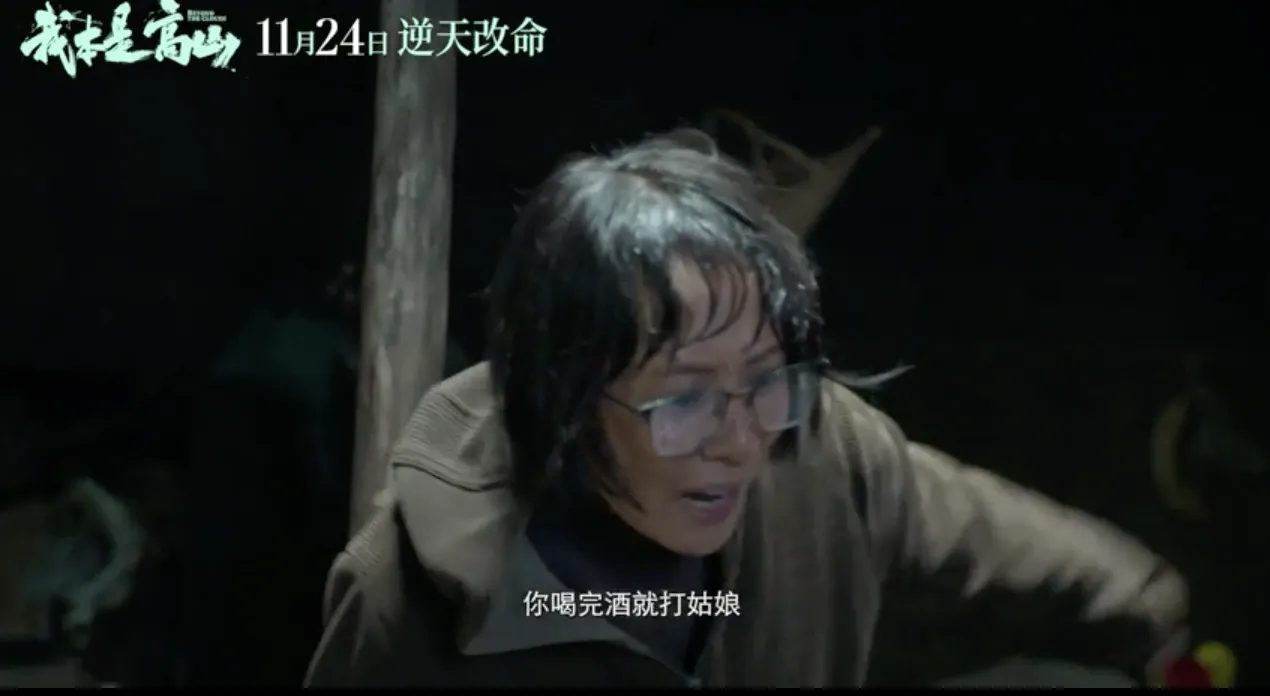

再次是酗酒的母亲,我太能理解这个编剧的真实意图是什么了,她当然是知道农村酗酒打骂孩子的多为男性,但她偏要移花接木,塑造一个酗酒的母亲,用以营造一个张校长女性救赎吕女性的场面,殊不知,这样的安排,恰恰非常突兀,因为整个影片所有的情节都建立在女性不平等的生存困境上,男性酗酒殴打妇女儿童也自然是这一困境的产物,盲目调换不仅起不到塑造救赎的崇高形象,反而与整体基调和氛围格格不入,使得这一段完全垮掉。

再次是徐影影这个人物的大小姐脾气、出言不逊、给张校长起外号这样一个恶毒女配形象,谁看了也不舒服。

当然,影片自然也是有不少感人的地方,但这纯粹是张老师的真实事迹在起作用,跟这部电影的叙事没有多大关系,相反这部电影在煽情方面完全比不上《你好,李焕英》可以说导演功力火候也不足。

希望文艺创作者能跟上时代。

以上。