一、爱因斯坦评价中国人是劣等民族的故事

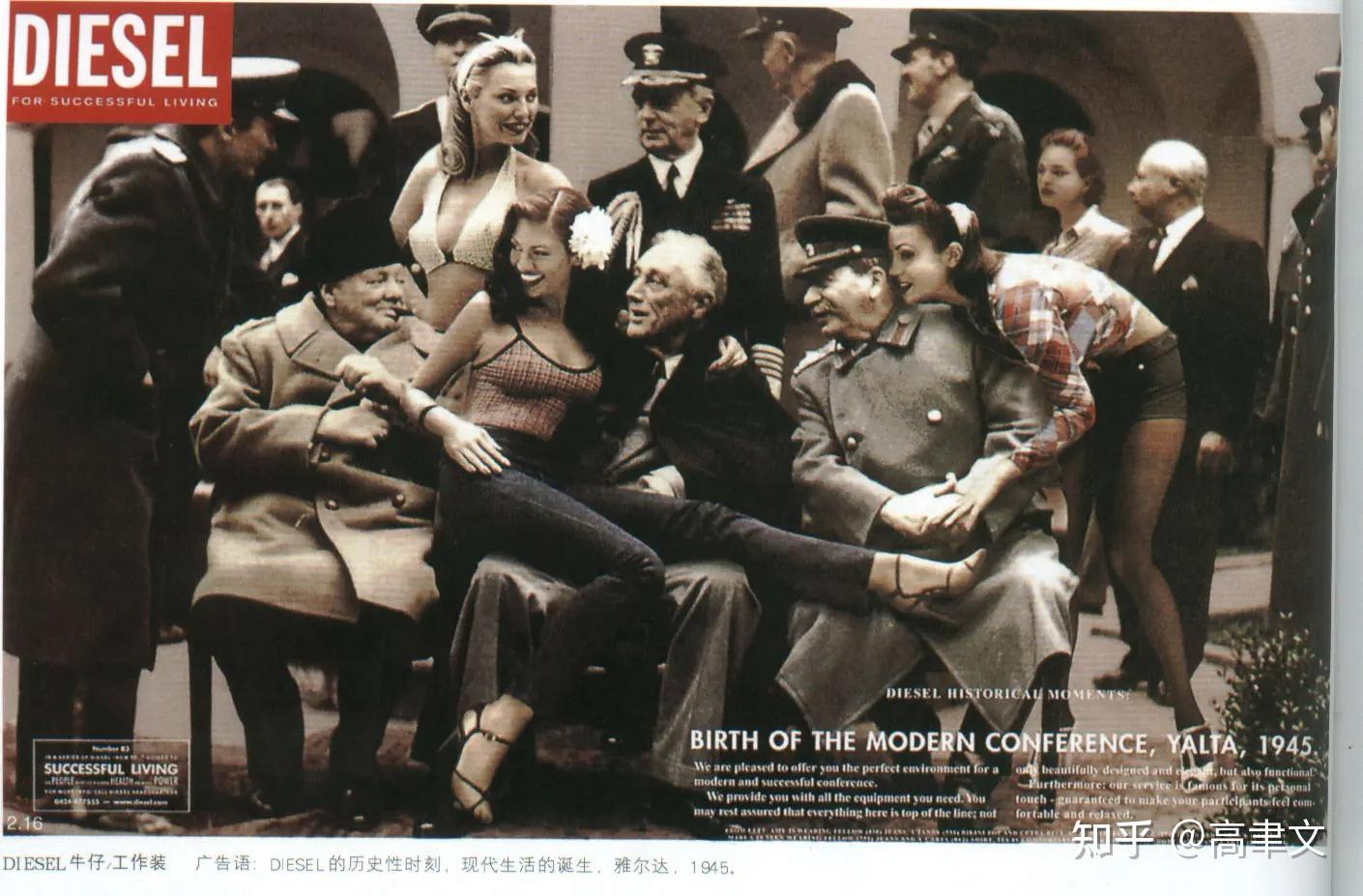

爱因斯坦曾于1922年11月来到过上海,当时中国人对知识分子的崇拜比今天更强烈,因此爱因斯胆的到来很快就在沪上刮起了一阵“爱因斯坦热”。

上海各界名流共同出席了一场迎接爱因斯坦的宴会,时任上海大学校长的于右任在席间称爱因斯坦是“现代人类之夸耀,不仅在科学界有伟大之贡献与发明。”

爱因斯坦也礼貌性地回复说在中国的年轻人将来对于科学界定有伟大贡献。此外,爱因斯坦还盛赞了中国的名画和美食。

从这些公开的言论看,爱因斯坦似乎对中国有良好的印象。然而在爱因斯坦去世许多年后,他的私人日记被公诸于世,其中所记录的他对中国人的印象却令人不忍直视。

中国的女人和孩子在爱因斯坦眼中是这样的:“我注意到这里男女的差别微乎其微,我不明白中国女性具有何种魅力吸引男性到这个程度,让他们生下这么多后代……就连中国的孩子们看起来都无精打采、呆头呆脑。”

在评价完中国女人和孩子后,爱因斯坦还不忘加一句写道:“如果其他种族被中国人取代,那就可惜了。对于像我们这样的人来说,缺乏思想将是无法言说的凄凉之事。”

更令人难以接受的是,爱因斯坦眼中的东方人(主要指中国人、日本人、印度人)是属于生物性低劣的劣等民族。这就是赤裸裸的种族歧视了。

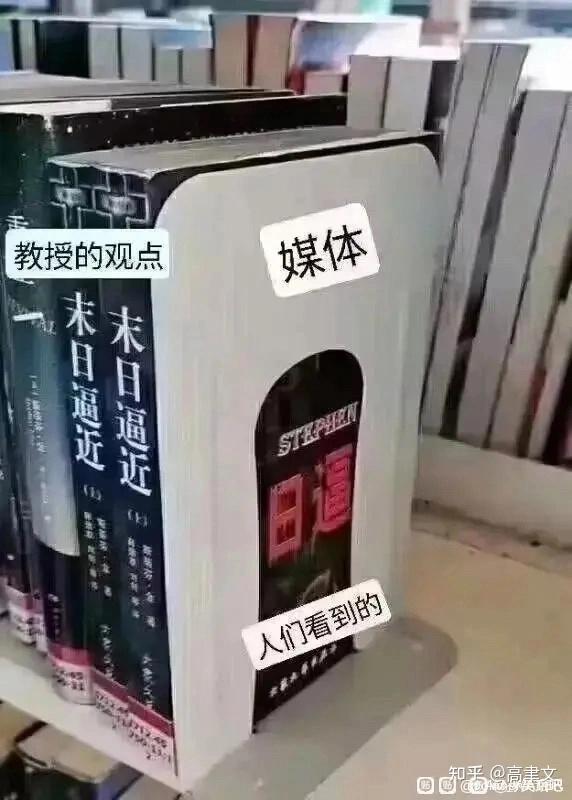

二、学者的非学术观点和媒体断章取义报道

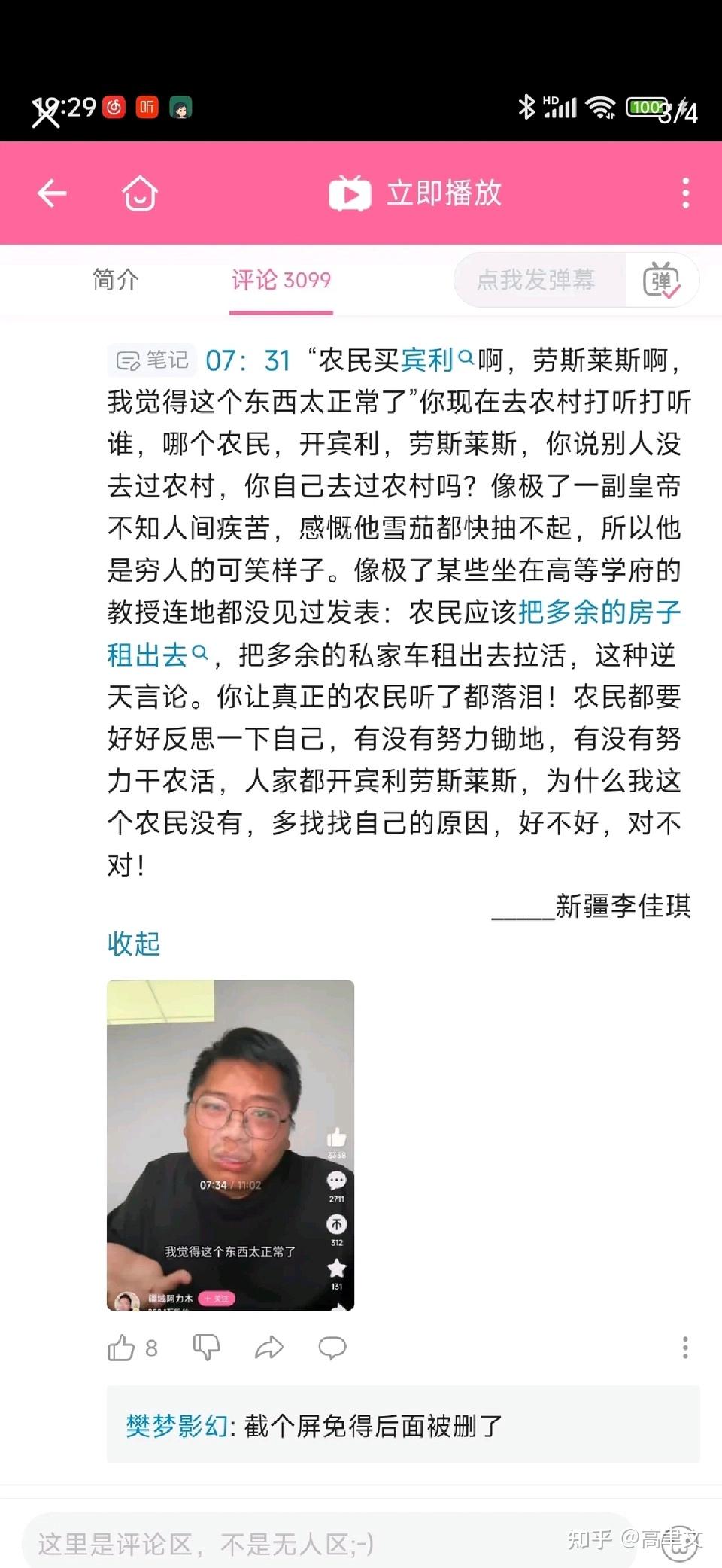

像爱因斯坦一样,学者教授们术业有专攻,自身研究领域以外的部分,他们并不专业,讲出来的话也往往不太具有专业性,通常和普通人一样充满了各种固有的刻板印象和偏见,而他们也很容易无意识地就把这些内容讲出来。

但媒体报道善于断章取义、夸张放大,把一些学者的非自身专业领域、随口说出的非学术结论的话也当作是专业性解读加以强调。媒体此举是试图制造戏剧矛盾,吸引观众眼球增加流量,进而获取经济收益,维持自身存续。

但之后引发的舆论对这些专家学者进行的人身攻击和研究专业性的质疑,使得这些专家学者轻则声名扫地,重则连带整个学术群体陷入舆论漩涡,媒体却概不负责。对于爱因斯坦这样的伟大科学家都可以带节奏指责其种族歧视中国人更遑论其他人。

而这已经成了我们网络媒体上的常态。

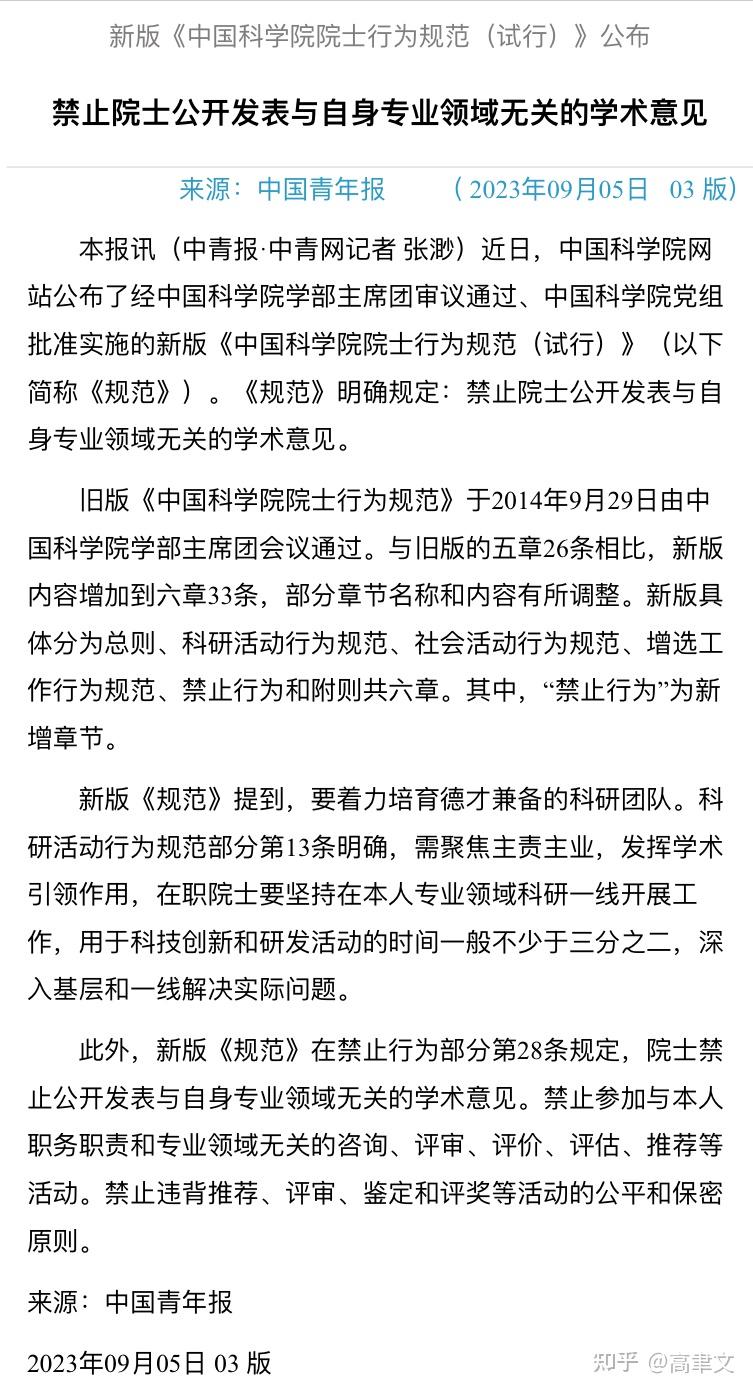

媒体报道搞标题党纵然是市场考量,但丢下的社会责任就扔给了别人,最终还是政府主管部门出面来收拾烂摊子,对学者的言行进行规范。但我们的媒体又会出来指责这个管理办法,说它是不允许讲话。

请结合金灿荣的发言引发别有用心的媒体带节奏,设置话题议程,搏眼球赚流量的事例,来分析一下,为什么中科院要出台下面的规定,禁止院士公开发表与自身专业领域无关的学术意见?

三、禁止院士公开发表非专业研究领域意见

由于金灿荣的言论被媒体带节奏,断章取义,歪曲解读,引发争议,是否各大学和科研机构也应该效仿中科院也出台规定,禁止专家教授们随意公开发表与自身专业研究领域无关的言论。

专家教授们也是人,除了自身研究领域内的事情他们比较专业之外,对于其他领域,他们和普通人一样无知,甚至还不如一些略有研究的普通人。那他们的非专业领域意见就必然会像爱因斯坦一样显得滑稽可笑。

如果媒体负责任地指出爱因斯坦和这些专家学者的认知局限性再让人们评价他们的非学术性言论,那么也就不会引发争议。然而现实是媒体为了自身生存着想不得不这样制造冲突吸引读者,这种行为不可能得到遏止。

所以我们是否要将中科院的处理方案推而广之,下一步限制各大科研院校的机构的专业人士公开讲话,再下面也限制所有能在媒体上公开露面的公众人士讲话,最后限制到每个人身上,要求所有人都谨言慎行,让社会舆论变成死水一潭呢?

四、包容学者的生活偏见,营造良好舆论氛围

难道不能对这些专家学者的言论进行区分一下吗?难道不能把专业研究领域的学术意见和非专业研究领域的习惯性偏见分开看待,对他们宽容一些吗?

当质疑社交媒体平台要求大V账号前台实名为自己言论负责政策合理性,指责对于大V账号言论管理太过严格的时候,是否考虑过我们的舆论环境是否对公众人物的言行过分苛责了,而媒体又逢迎了这种社会心态,造成了恶性循环。

同为公众人物为什么要双标呢?只对学者、企业家的言论严格要求,用放大镜去挑刺,却对网络大V、网红的言论不加约束,允许他们匿名随便发表不负责任的偏见。既然害怕自己失言受到网络舆论的批评伤害,那又为什么非要对金灿荣的失言吹毛求疵。

将心比心,我们都有自己对世界的偏见,必然会有所失言,就因为普通人的失言没人注意而公众人物的失言万众焦点,就可以把自己不愿接受的网络暴力施加到公众人物身上?岂有此理。

学者的专业领域意见应该尊重,因为他们真的是专业人士,但他们的生活偏见应该包容,人之常情。网络大V的生活意见应该包容,不牵涉根本,但他们的政治偏见却不能允许,因为事关重大,而他们并非专业人士。

尊重专业意见,合理看待生活见解。专业的事情交给专业的人,非专业领域互相包容,只有营造出了这种良好的舆论氛围,自由的言论才能得到保障。