2023年10月20日18:27:30补充:

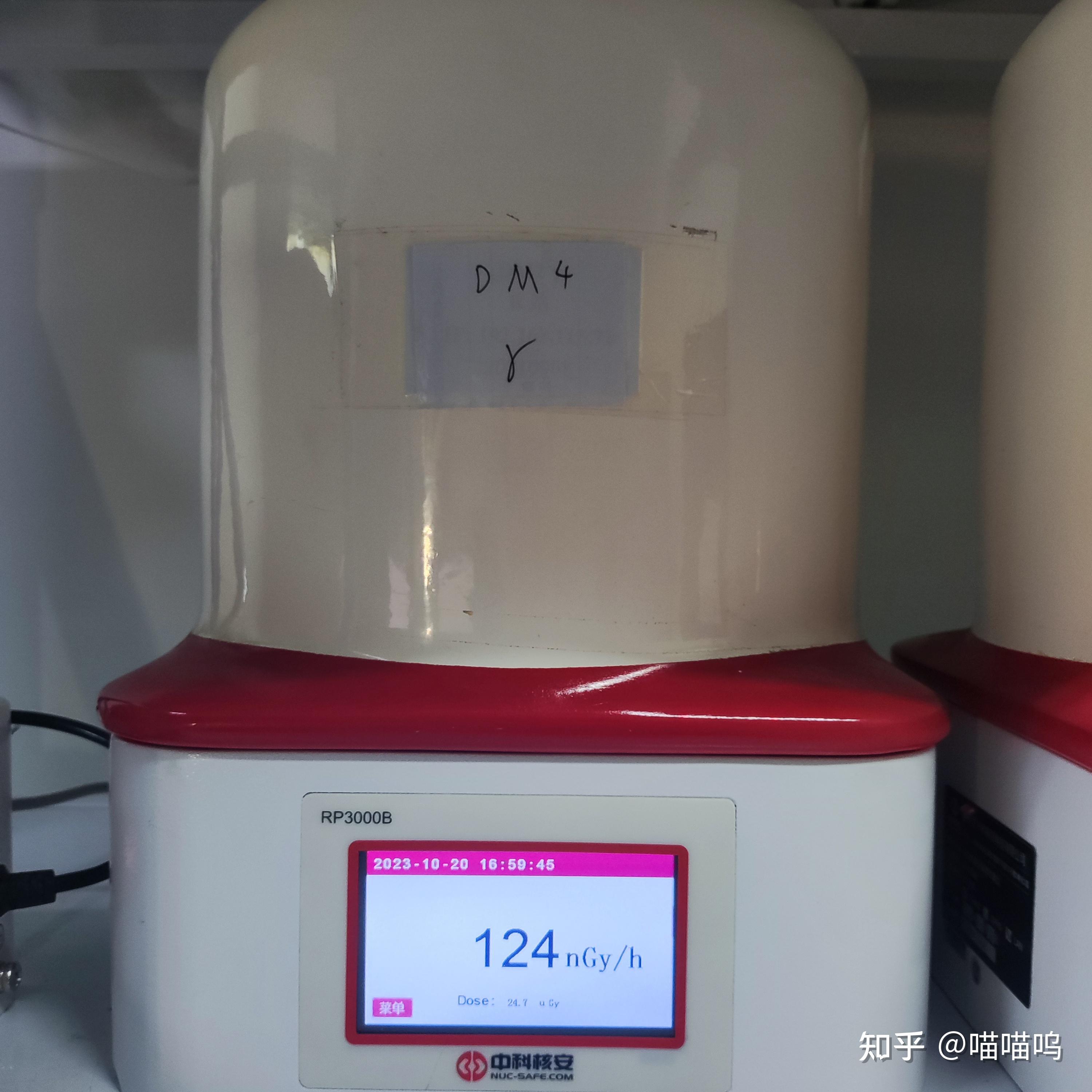

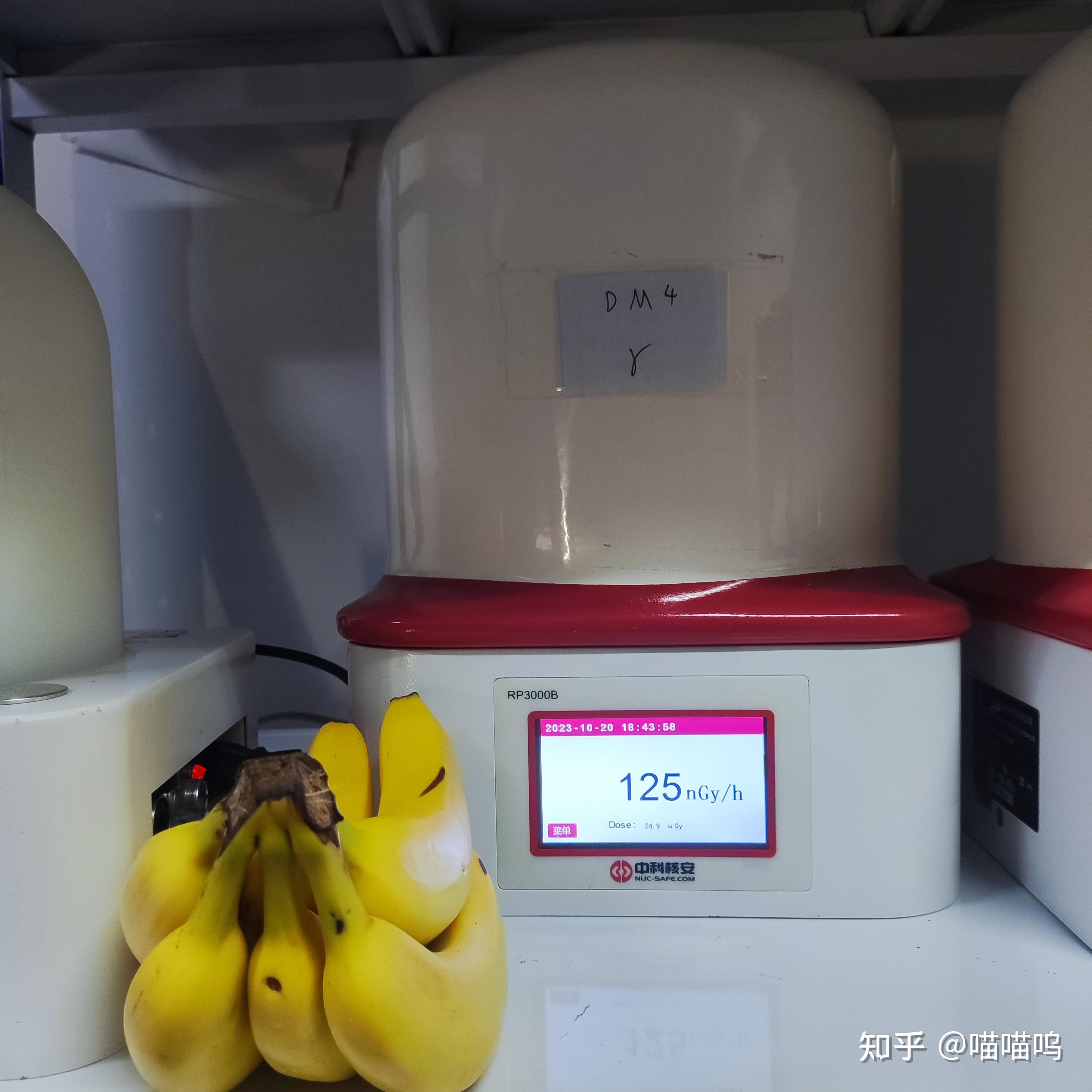

有些人表示食品的剂量有时候可以达到1uSv/h,尤其喜欢用香蕉举例,我今天晚上买了香蕉测了一下。探测器是手边的中科核安的γ电离室探测器,假设它是准的。中子也测过,但测出来一直都只有1-3nSv/h,太小了没有意义。

可以看出来,香蕉的剂量是测不出来的,更不可能是1uSv/h。

2023年10月20日14:59:16补充:

看到很多人对up测到的剂量的有害还是无害产生了争议,有人表示没有证据证明这个剂量是有害的,他们是对的,确实没有证据证明每年增加几个mSv的剂量有什么危害;有人表明没有证据证明这个剂量是无害的,他们也是对的,确实没有证据证明每年增加几个mSv的剂量是无害的。

这件事情其本身是因为辐射对我们的损伤,根据辐射效应的发生与剂量之间的关系,主要分为确定性效应和随机性效应两种。(按其它的划分方法有其它效应)

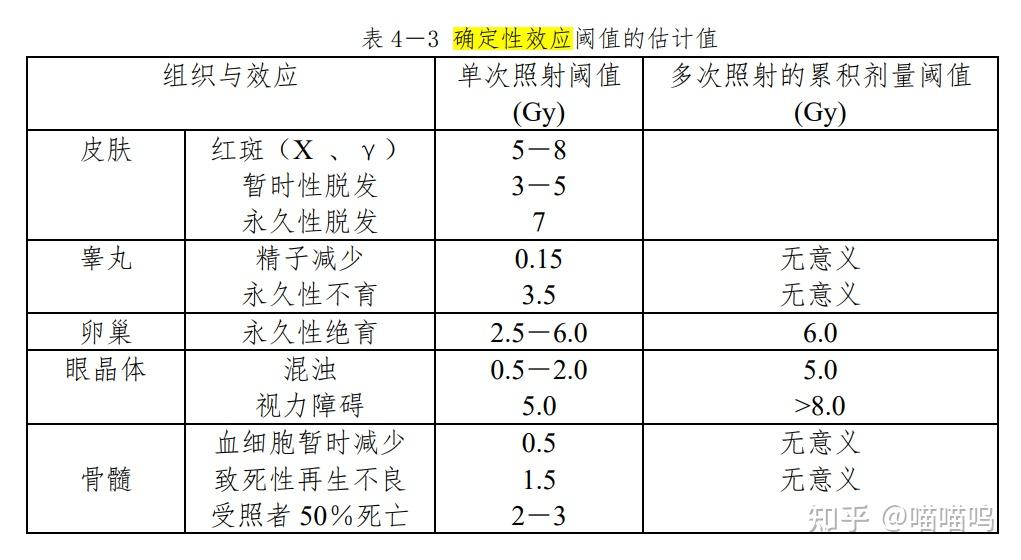

确定性效应:辐射的确定性效应是一种有“阈值”的效应,受到的剂量大于阈值,这种效应就会发生,而且其严重程度与所受的剂量大小有关,剂量越大后果越严重。换句话说,引起 这种效应的概率在小剂量时为零,但在某一剂量水平(阈值)以上时则陡然上升至 1 (100%)。在阈值以上,效应的严重程度也将随剂量增加而变得严重。但是具体的阈值 大小与每一个个体情况有关。

随机性效应:随机性效应是指效应的发生几率(而非严重程度)与剂量大小有关的那些效应,其后果的严重程度说不上与所受剂量有什么关系。由于发生随机性效应的几率非常低,一般放射工作人员日常所受的那种小剂量情况下,随机性效应极少发生,资料及其缺乏。所以直到目前为止,在一般辐射防护遇 到的剂量水平下,随机性效应发生几率与剂量之间究竟是什么关系,尚未完全肯定。就随机性效应来说,在辐射工作通常所遇到的照射条件的范围内,在剂量与某一种效应的 发生率之间存在着线性无阈关系。即为了慎重起见,在辐射防护中把随机性效应的发生几率与所受剂量之间的关系简化地假设为“线性无阈”。“线性”是指随机性效应的发生几率与所受剂量之间呈线性关系。这一假设是从大剂量和高剂量率情况下的结果外推得到的。已有资料表明这样假定对一般小剂量水平下的危险估计偏高,是偏安全的做 法。“无阈”意味着任何微小的剂量都可能诱发随机性效应。这种假设下势必导致应尽可能降低剂量水平的结论,这是一种尽可能安全的慎重做法。

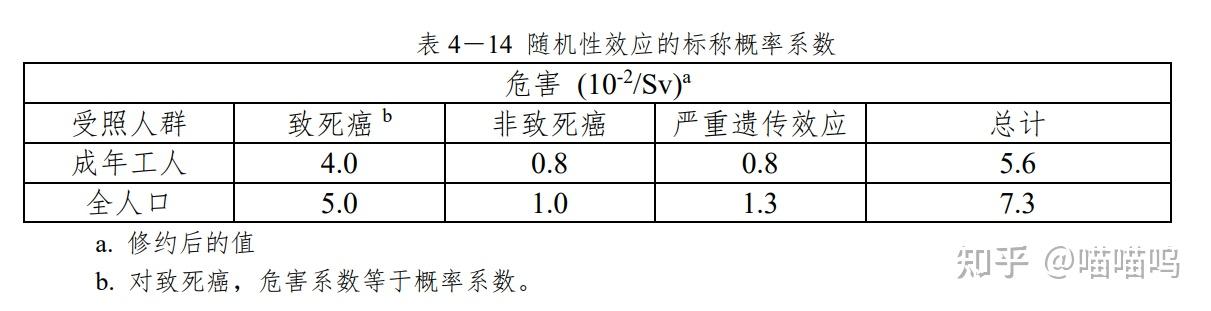

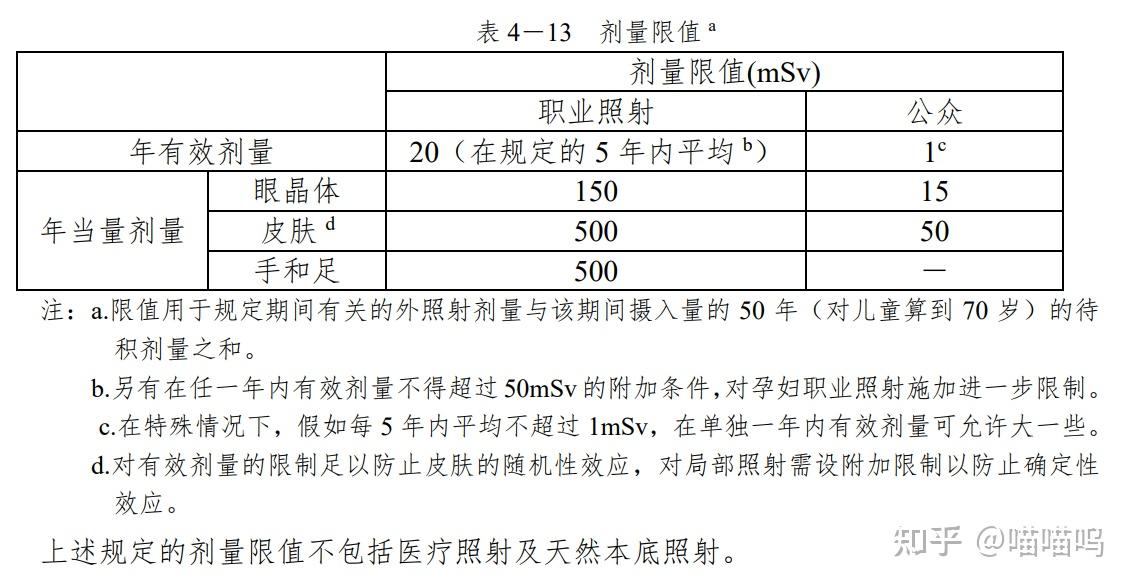

在辐射标准的制定过程中,引入了一个名为”危险度“的概念,即单位剂量当量(每Sv)引起的某种随机性有害效应的发生机率,看上面这张图,对普通人来说平均每Sv的照射引起7.3%的概率发生严重的不好的事情,其中致死率是5%。

公众剂量限值为 1mSv/年,公众中个人实际受到的平均照射水平约为 0.1mSv/ 年,根据上图全人口的致死癌的危害为 5.0E-2/Sv,因此公众中个人的危险度相当于 5.0E-6。

如果受到20mSv照射(平均每小时2.3uSv),那么每年得致死癌的概率是千分之一。

2023年10月20日09:39:39补充:

看到有人说讲2.5uSv/h是正常且无害的,我来说一下业内怎么看待这个数据。

在目前国内的光源里,设计标准是屏蔽体外的实验区域剂量率不大于1.25uSv/h,且剂量率越低越好。如果一个联网的探测器(探测一段时间,比如一分钟的剂量再算剂量率)监测到剂量率大于2.5uSv/h,就会报警然后中央控制室会切断运行。

核电这一块我不太清楚,据我的同行说,核电站工作人员日常剂量率是远小于2.5uSv/h,并且表示如果真的是每天都2.5uSV/h的剂量率,大部分员工会辞职。

辐射工作人员不会在2.5uSv/h这么高的情况下工作,而且有辐射补贴。

有人质疑大亚湾辐射超标,这是一种合理质疑,因为核设施本身就是一个可能造成危害的东西。

但一方面质疑没有测出任何剂量超标的大亚湾,一方面信任已经测出剂量超标的福岛,这不好。

大亚湾核电站在建造的时候就有很多人觉得会有辐射,包括海对岸也这么觉得。这么多年来没有测量出超标,大亚湾内部游泳池,员工日常在里面游泳,领导日常了待在核电站里。以知乎上部分人认为中国领导至上的原则,这应该是可以证明大亚湾核电站是安全的不超标的。

美国、苏联、日本、英国、法国都发生过致人伤亡的核事故,反而是中国没有发生过有人员受伤或死亡的核事故,甚至在汶川地震核电站出现危险的时候国内迅速拿出了预案,没有事故发生。

原回答:

我个人是辐射防护方面的在读研究生,不讨论视频里的数据是否可靠,只是讲一下一些标准和限值以及对之前回答时提出的一些问题进行回复,我尽量用简单的语言。有什么意见或问题欢迎和平讨论。

1、我们指的辐射是什么?

辐射分为电离辐射和电磁辐射,两者区别在于是否能够引起电离。电离辐射就是能通过初级过程或次级过程引起电离的粒子,有时也将电离辐射简称为辐射。视频里的辐射特指电离辐射。

2、辐射量的单位是什么?

评估放射性物质的量被称为放射性活度,单位是贝克(Bq)和居里(Ci),一个放射源每秒种有一次衰变被称为1Bq,1Ci=3.71*10^10Bq。

放射性活度仅仅是指单位时间内原子核衰变的数目,而不是衰变过程中发射出的粒子数。

3、西弗(Sv)是什么单位?

这个单位表示剂量当量,概念有些复杂,不太好解释。

好在视频里可以简单认为剂量当量约等于剂量,剂量=能量/质量,1Sv表示1J的辐射能在1Kg的人体组织中沉积。

4、限值是多少?

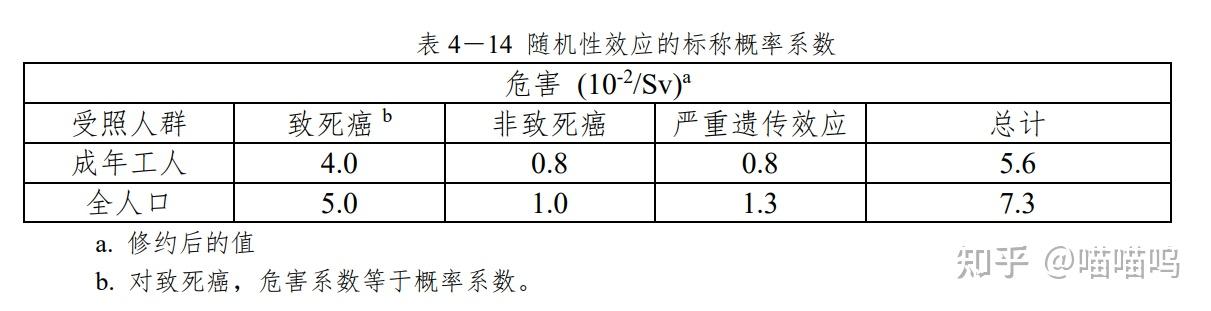

限值对于不同人群有不同的标准。大致可以分为职业照射,公众照射,医疗照射,潜在照射。

1、职业照射,工作人员在其工作过程中所受的所有照射,有些回答提到的空乘人员所受到的照射是属于职业照射而不是公众照射,不按照公众照射的标准(职业人员有额外辐射补助)。

职业照射的标准:5年内总有效剂量不超过100mSv,任一年内有效剂量不得超过50mSv,实际人均年有效剂量1.1mSv。屏蔽设计中,工作人员每小时剂量率不超过2.5uSv。

2、公众照射,包括辐射源和实践所产生的照射和在干预情况下受到的照射,不包括职业照射、医疗照射和当地正常天然本底的照射。

公众照射的标准:一年内不超过1mSv,在特殊情况下,假如每 5 年内平均不超过 1mSv,在单独一年内有效剂量可允许大一些,实际人均年有效剂量0.1mSv。

3、医疗照射,患者(包括不一定患病的受检者)因自身医学诊断或治疗所受的照射、知情但自愿帮助和安慰患者的人员(不包括医师和医技人员)所受的照射, 以及生物医学研究计划中的志愿者所受的照射。有些回答提到的照CT的辐射属于医疗照射,不按照公众照射的标准。

4、潜在照射,有一定把握预期不会受到但可能会因辐射源的事故或某种具有偶然性质事件或事件序列(包括设备故障和操作失误)所引起的照射。

我国目前执行的 GB8871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》,与 ICRP60 (1990)建议书以及由联合国粮食与农业组织、国际原子能机构、世界卫生组织等国际组织共同倡议的由 IAEA 发布的安全丛书《国际电离辐射防护与辐射源安全的基本》相一致。

5、剂量限值的安全评价

在辐射防护领域,危险的主要分量为以下的随机量:可归因致死癌的概率、非致死癌的加权概率、严重遗传效应的加权概率以及如果发生伤害所损失的寿命。每单位有效剂量引起的致死癌症的概率称为标称致死概率系数。它适用于所有剂量率下的小剂量与低剂量率下的大剂量。

6、天然本底

视频里没有提到天然本底,有答主说up手里的探测器可以自动屏蔽天然本底,这点我不清楚。

天然本底包括宇宙射线(平均0.39mSv/年),陆地外照射(如天然放射性核素,平均0.48mSv/年),吸入内照射(如放射性气体氡,平均1.26mSv/年),食入内照射(如含钾-40的食物,平均0.29mSv/年)。世界平均天然本底辐射约为2.4mSv/年,国内平均天然本底辐射约为2.3mSv/年。合算到每小时大约0.27uSv/h,能够通过探测器测出来的属于外照射,约为0.1uSv/h。有答主说吃饭的时候测出来饭的剂量达到1uSv/h,这可能是探测器出现了故障,毕竟1uSv/h这种放射性差不多可以达到5类放射源。

注意以上数据是平均值,世界上个别地区辐射水平明显高于正常本底地区。在我国广东省阳江市的部分地区,由于地表土壤中的铀钍镭含量较高,地表空气中的吸收剂量率平均也高达 0.34μGy/h(这里可以简单认为1Gy=1Sv)。生活在高海拔地区或在上 述高本底地区的居民会受到较高的外照射剂量,居住在通风不良室内的居民也会受到较高的内照射剂量。另外在地下矿山和地下空间工作的人员所受到的剂量值也较高。

有些答主说人照辐射比天然本底小就没问题,这是错误的,天然本底对人体本身有害(不是天然的就是好的),我们在工程实践的限值要远远小于天然本底,事实上在测量核设施附近的辐射时,绝大部分贡献都来自天然本底。

看到有新的需要解释的内容会增加回答。