美国的工业化和去工业化对于我们来说是一个非常好的研究样本,对于中国的未来发展具有非常重要的参考意义。

汽车是欧洲人发明的,但是真正让汽车产业变大变强的美国,福特汽车的流水线工厂源源不断地生产汽车,让我汽车走进千家万户,让美国成为“汽车轮子上的国家”。

可以说,美国的汽车产业具有非常深厚的根基。世界十大汽车公司,美国仍占据了3家,而且还有特斯拉这样有影响力的代表未来的公司,可见美国车企还是有实力的。但是从发展趋势来看,美国汽车的衰弱不可避免。

在美国汽车产业蓬勃发展的上世纪二三十年代,汽车制造是高端制造业,美国人是非常乐意成为汽车工厂的员工的,尽管汽车工厂的工作环境并不好。但在那时,相比其它很多行业,这就是最好的工作了,一个汽车工人养活一大家子并不是困难的事情。乃至到了八九十年代,美国汽车受到日本汽车的冲击,但是那时汽车工人的生活也还是不错的。那时美国汽车工人的时薪可以达到10美元以上,还是属于比较让人羡慕的工作。

转折点也大概就是这个时候。美国此时已经开始了以电脑为代表的信息技术革命,诞生了一大批科技巨头企业,这些企业不仅福利待遇好,而且工作环境更好,更体面,而制造业开始在美国受到冷落。在这种情况下,大规模的制造业转移开始了,美国制造业大量转移到“亚洲四小龙”,然后四小龙又向中国转移。

这其实也是经济发展的规律,有了更好的工作岗位,工作待遇,原来的岗位不吃香也是正常现象。中国这短短的几十年里也经历过这些剧烈的变化:改革开放以前工人的待遇和地位其实是非常不错的,哪怕是上世纪八九十年代,能成为一名工人也是非常令人向往的。但时至今日,年轻人已经普遍不愿意进厂了。

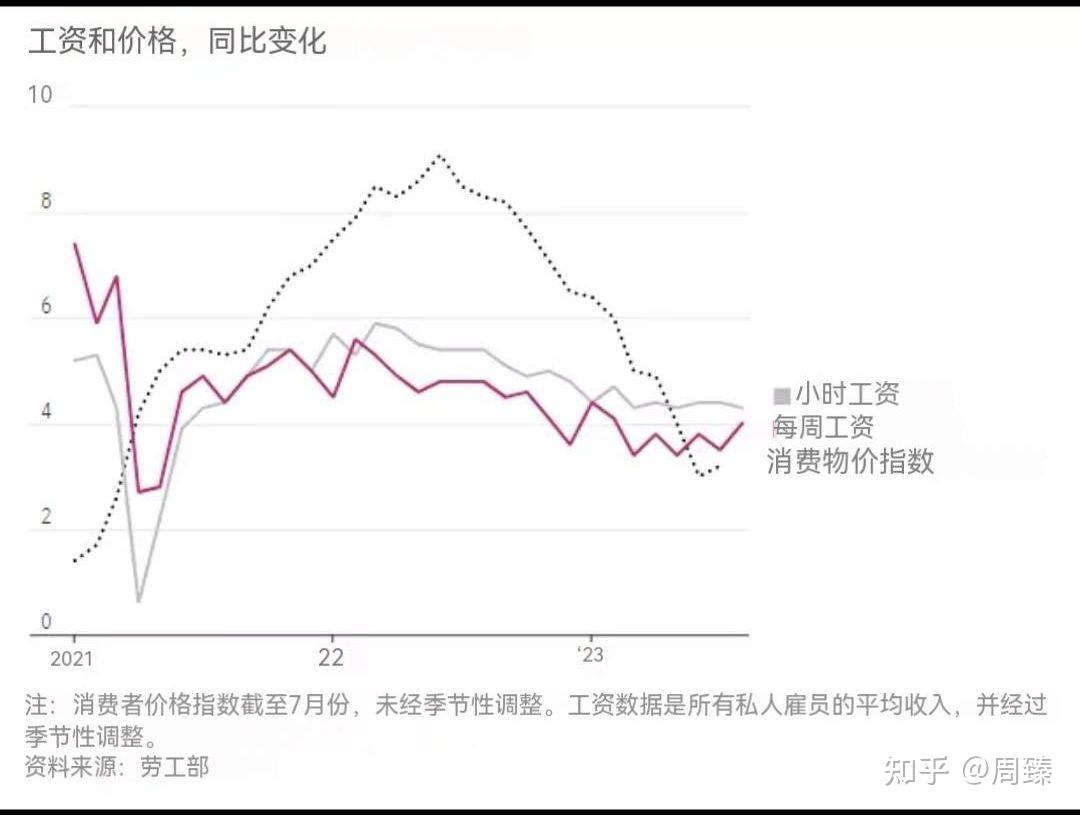

美国汽车工人相比四十多年以前的地位无疑是不满的,薪资水平跟不上其它的新兴行业,生活水平相对来说就是下降的,这种心理落差才是美国制造业行业大罢工的关键原因,哪怕是汽车制造这种相对比较高端的制造业也是如此。

此次美国三大汽车制造厂大罢工的诉求就是增加工资,增加福利待遇。而对于正在向电动化领域转型的美国车企来说,大罢工不仅增加了损失,更是其目前的经营成本难以承受的。僵持下去就是双输的结局,估计最后双方都得妥协。

由此可见,美国政府要想制造业回流简直是难比登天,现有的制造业都保不住。特斯拉如果不是因为上海工厂取得了巨大成功,可能都已经倒闭了。特斯拉美国工厂生产的汽车根本就没有竞争力,哪怕是上海工厂出口到加拿大的特斯拉也比美国工厂生产的特斯拉更具竞争力。

对于中国来说,如何提高制造行业工人的待遇也是一个非常重要的话题,美国制造业空心化的前车之鉴不远,目前也有类似的趋势,必须高度警惕。