咱不整那些虚的,既然面向社会征求意见,那我就作为社会一份子,如实反映自己的看法:

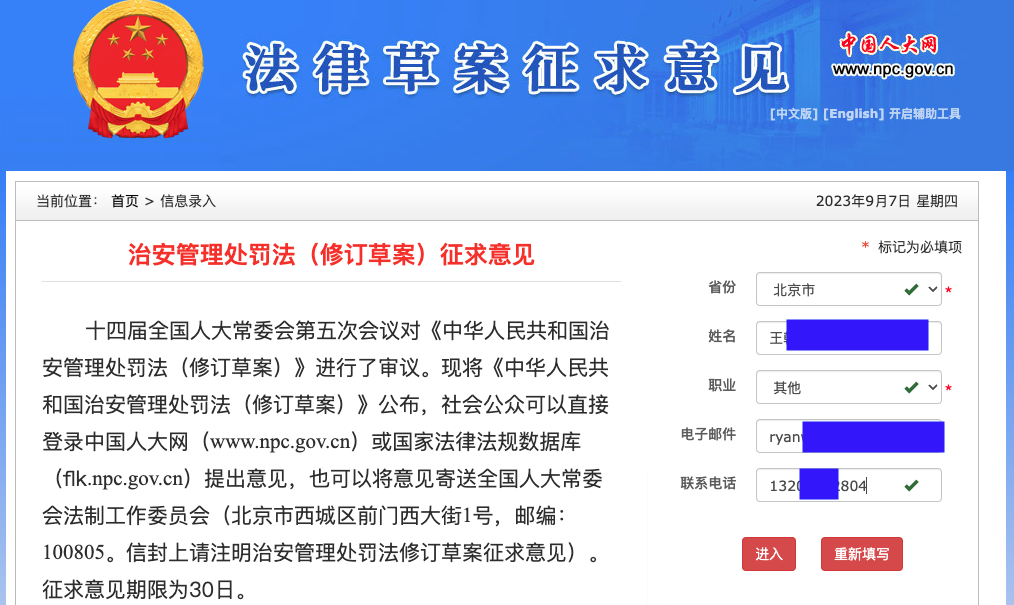

提交之后才发现。。弹出一个提示表示已提交之后,就找不回之前的记录了,但确实收到了系统提示。这是填写过程的截图:

凭记忆再重打一下我提出的意见内容(有一千字篇幅限制,因此先反馈了三点):

1、「伤害中华民族感情的服饰、标志」定义较为笼统、空泛。

纵观世界,不乏禁止展示煽动极端主义、容易引发社会混乱的标志的立法,如德国法律禁止展示纳粹标志。

然而,若缺乏清晰定义,将不利于有效开展执法工作,也无助于引导民众依法约束自身行为。例如,具有纳粹符号的军旗、军服固然伤害民众感情,但他国传统服饰、与之具有类似设计元素的民族服装,又当何论?既然立法目的在于肯定英烈事迹、避免极端分子为侵略者「招魂」,则禁止展示的符号也应当更具针对性,服务于立法目的本身。

再者,有鉴于我国幅员辽阔、历史悠久,「中华民族感情」的理解方法存在不同解读。历史上的侵略者,如今可能同为统一多民族国家的建设者;历史上存在领土纠纷的国家,如今亦可能是人类命运共同体的缔造者。结合当前网络舆情,部分民众乃至基层执法人员,有可能仅凭个人好恶、个人知识储备和接触到的信息,对何种文化符号构成对中华民族的感情伤害存在片面理解,将其简单地与个别国家、文化建立联系,导致执法缺乏统一、清晰的尺度。

2、「扰乱公共秩序」的定义需要细化

网络时代,公共空间的范围不断扩大,微信群聊、个人社交媒体评论区也具备公共空间属性。在新型公共空间,判断秩序是否被扰乱,应结合言论的传播范围、受众人数、是否引发效仿和二次传播、是否对他人造成了精神损害等因素做出具体判断。

若定义含糊不清,则在执法层面难免存在任意性,而违背大众正义观的个别争议性执法行为,则将动摇人民对法治的信心,违背立法初衷。

3、对于已经得到法律保护的法益,无需重复立法

三十四条所需要保护的公共利益,通过现有《英烈保护法》第十条、《治安管理处罚法》第二十六条加以保护。重复性立法可能增加民众学习法律、理解法律的成本,对法治建设存在反效果。

4、应综合考虑立法的社会影响

从社会管理的现实需求来看,由于「民族感情」定义较为宽泛,有可能被个别人滥用、成为诬告陷害公器私用打击报复他人的工具。在网络热点讨论中,出现不同观点立场很正常,但若是对反对意见动辄评价为伤害民族感情、破坏公共秩序并要求执法者介入处理,一方面增加了基层执法成本,另一方面也可能激化社会矛盾,更存在诬告陷害的风险。

综上,我坚定支持国家立法打击侮辱英烈、煽动极端主义的行为,但在相关定义问题方面仍望进一步细化,并全面评估潜在的负面影响,确保立法能真正体现最广大人民的意志和利益。

--

总之,该参与的程序我参与了,如果最终事与愿违,那至少我也曾经通过法律提供的程序充分地表达了意见,没啥遗憾的。