近期热映电影的主人公,曼哈顿计划的领导者,核弹之父罗伯特·奥本海默就不会同意你的观点。

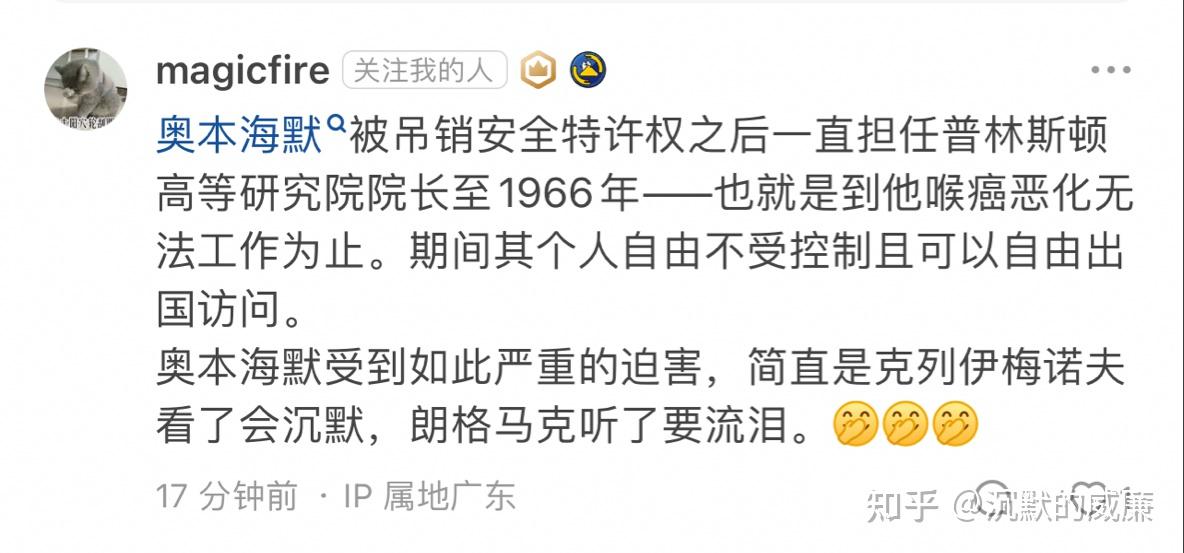

他在1954年因政治迫害被吊销安全特许权,直到2022年才撤销吊销决定。在他死后55年。

美国历史上的黑料可不止猎杀印第安人,它镇压过罢工,迫害过艺术家,科学家……甚至向学生运动开过枪,且迄今未有人对此事负责。

但历史是个任人打扮的小姑娘。苏联解体了,而欧美则是“冷战”的赢家,所以它们可以肆意地美化自己,丑化敌人。驰名双标。

——————————————————————————

既然是“关注者”,又恰好笔者近日心情不错,就不回怼了,改为免费宣教:

ACE听证会带给奥本海默事业和情感上的的冲击与伤害,不是保留职务和访问权限所能消弭的。

在这场听证会上,他的前领导、前同事们主动或被迫指控他是“苏联间谍”,包括他曾经的亲密战友格罗斯也违心地指控他“可能是苏联代理人”。

这些虚假指控和FBI的反复盘问,让奥本海默几乎精神崩溃,在法庭上,他宛若笨拙的小丑,证词前后矛盾,行为反复无常。

而面对昔日同僚的丑陋表演,他百口莫辨,只能坐在凳子上一根又一根的吸烟。这个不良嗜好一直保持到他晚年。这条回复里就说对了一点,他63岁时死于喉癌。

至于听证会最后决定剥夺他的“安全许可”,对他的打击并不止是事业上,更多是声誉上。这个判决表明,他的确有“通共”的嫌疑。

这个判决让奥本海默的余生支离破碎,他的确仍能参加学术活动、讲课、做研究,但他的研究方向更多投向了:科学史。

一个曾走在科学风口浪尖的人物,转为潜心钻研历史,为的是“不犯错”。因为他被“整怕了”。

而为洗脱这个嫌疑,在他死后,历经了两代人接力,耗时半个多世纪才得以实现。

期间不止是申诉,就连他的传记都一度无从出版。历史学家马丁·舍温(Martin Sherwin)在1980年就启动作传计划,但因涉及当年FBI的审查细节,直到2005年才得以付梓。

另外,拿克列伊梅诺夫和朗格马克对比也略有瑕疵。在苏联,和奥本海默并肩的应该是苏联的原子弹领军人物库尔恰托夫。

他和奥本海默一样,在成功研制出核武器后,立即走上“反战”道路,呼吁将原子能用于工业而非战场。但他比奥本海默幸运的是,他得以在一定程度上实现自己的愿景。

他后续主持研发了苏联第一座核电站,以及原子能火箭发动机、列宁号原子能破冰船。

甚至,他对苏联1958年单边停止核试验立下汗马功劳。那个时候,奥本海默正顶着“通共嫌疑”,在FBI的监视中枯坐冷板凳。

最后,敲黑板:抬杠之前先审题。没人否认苏联对科学家们有过迫害。但题目问的是,“为何欧美相反”。而回答是,欧美也不是天堂。

这么浅显的逻辑也看明不白,也是令人惊奇。