Akid事件很抽象,围绕事件的搏杀,却黑色到呕。王懿那些琐碎的记录,实则是她个人的死亡过程,那种戛然而止,让人触目惊心。

人的第一反应,会感到悲悯。16岁上吉大,23岁武硕毕业,985且跨专业,意味智商与学历万里挑一,却又在23年8月23日,于东京公寓早逝。死前犹如尘土,瘦骨如柴。

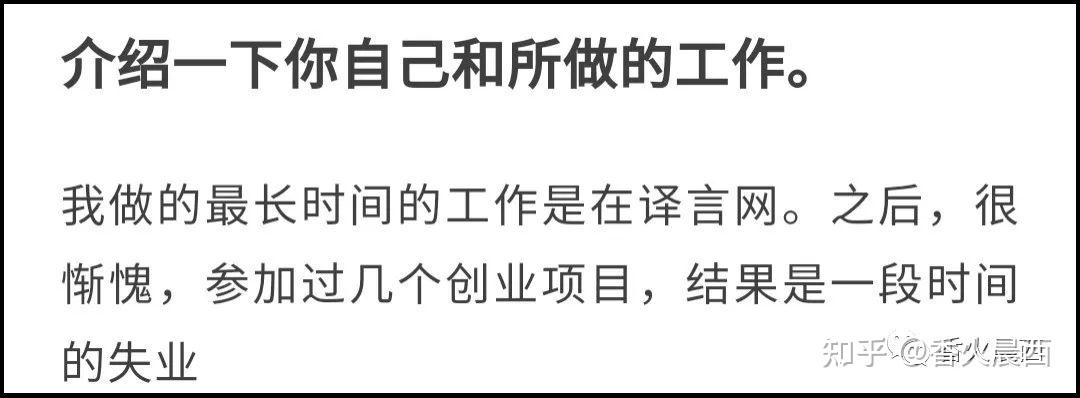

更新一个误区,如今提王懿,简中“科普”大多都要圈上大象公社,实则王懿与大象的关系有限。以下是王懿17年在某司的言论,自白。

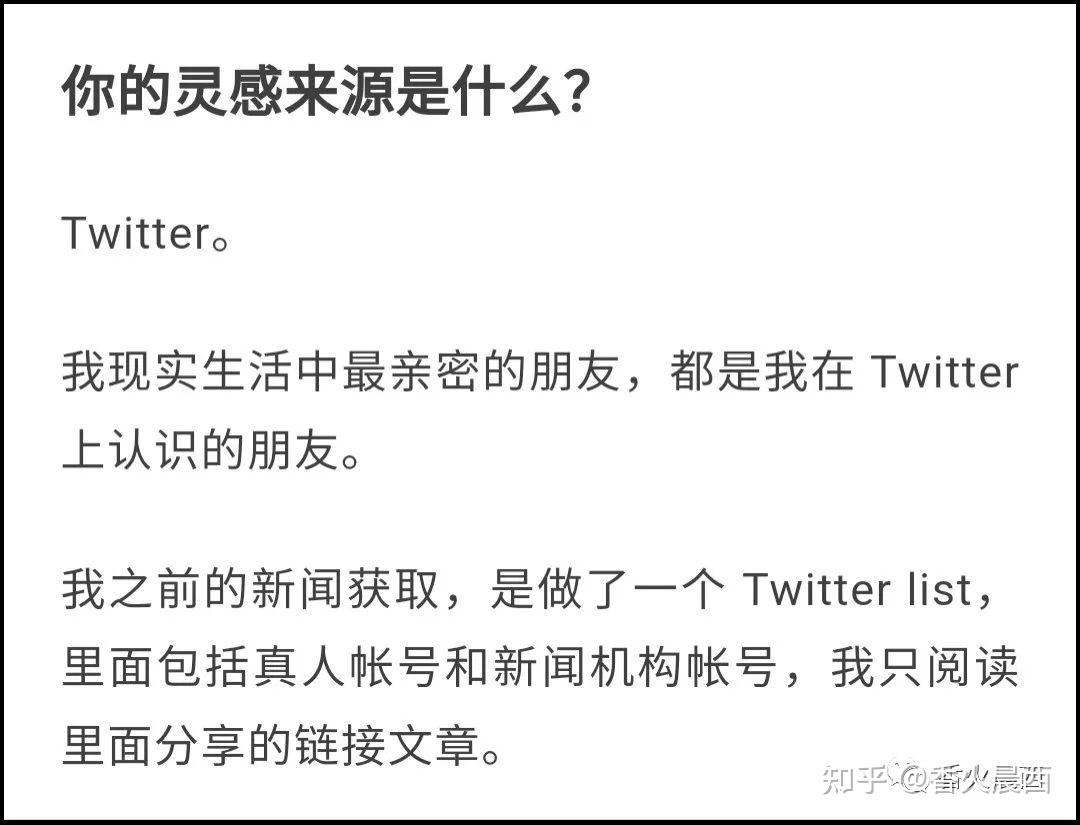

王懿在北京解释了朋友圈,“我现实生活中,最亲密的朋友都是我在推特上认识的朋友。”

08年12月就在国内使用推特,接近五万推,2876照片和视频。现今微博,是她的第六个轮回号。她有高学历,遗憾从来就没有过较长稳定的工作,私下更多是给多平台撰稿。

咱直奔主题,王懿事件始末。首先要清楚,讨论一件事,难在整理出时间秩序。

王懿“饿死”事件,以2022年国庆节,为分水岭——之前是中国时间轴,之后才是日本时间轴。相对微博,推特才是王懿的主要沟通平台,总体来说,2011年到2013年高频记录阶段,其次才是2020年到2023年的平台记录。

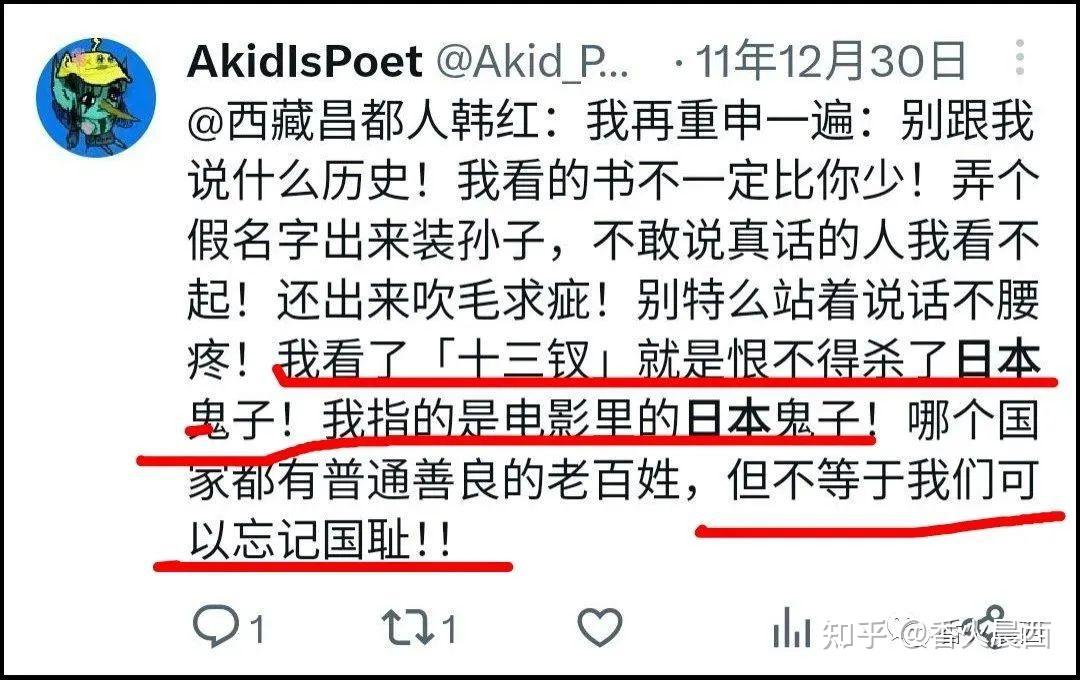

可以发现,该阶段(中国时间轴)里的心态历程。精简地说,在最先的高频表达阶段,一个普通的文青,也多次转发认同的立场。

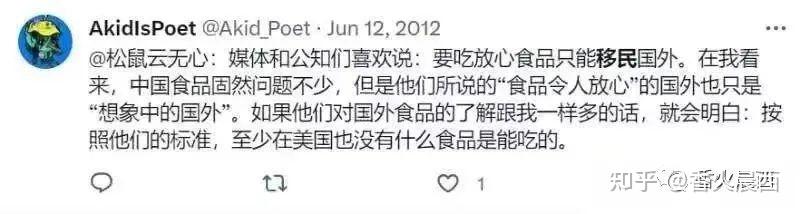

再如对当时,最被人诟病的食品安全。王懿琐碎的日常记录,绝大多数与键政无关,不过身体状况,由于低血糖,几次晕倒。

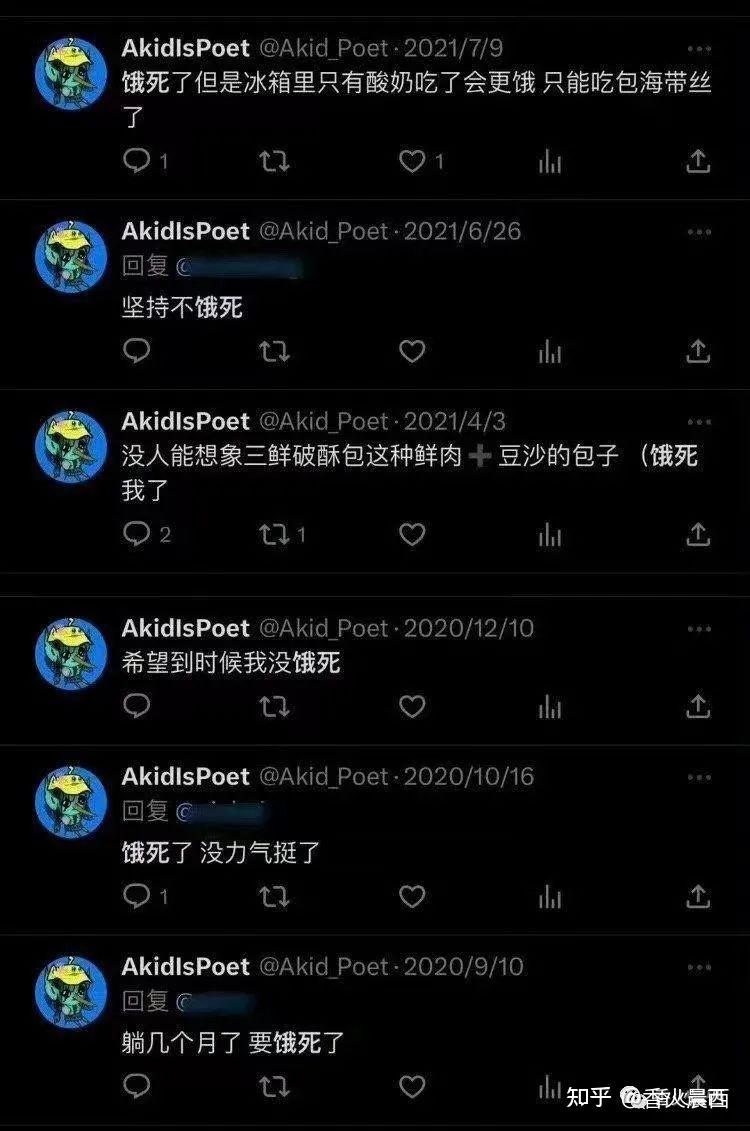

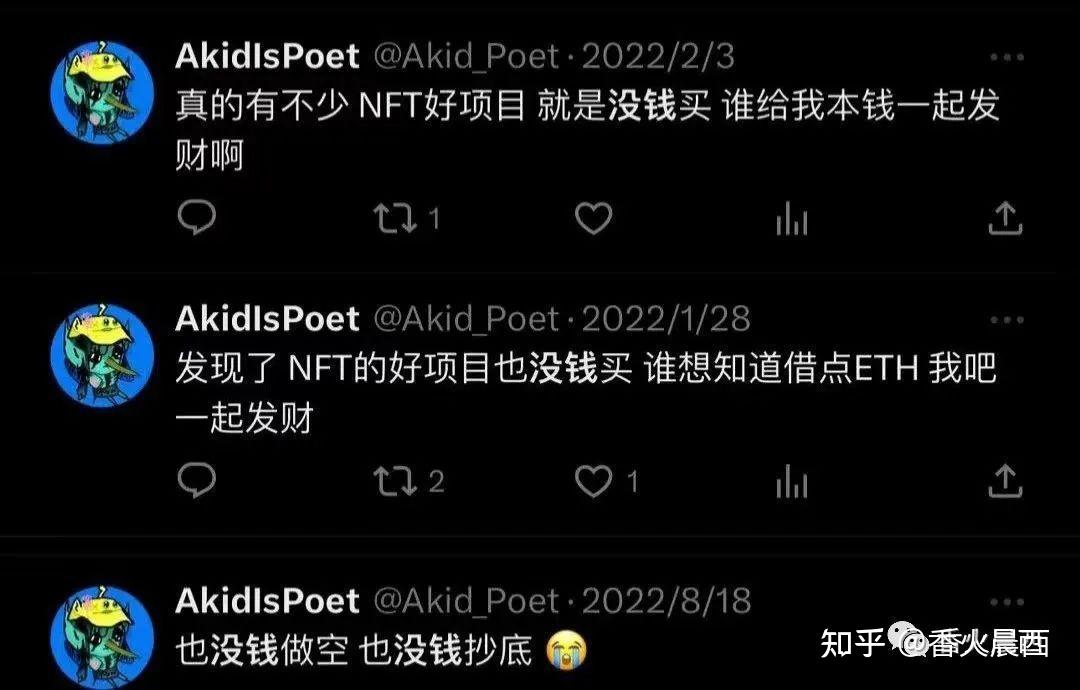

2020年开始,无论微博还是推特,总体进入不断躺平与挣扎阶段,姿态非常不稳定。生存困境。通过关键词搜索,可以发现,在该阶段,连“饿死”两字,都开始大频率出现。

越脆弱,越尖锐。言论的自嘲与过激,也在该阶段开始突出,身体,也多次出现症状。

王懿对日本文化情有独钟。长期没转机后,选择了去日本寻求出路。2022年10月1日,到达日本,生命的旅程进入日本时间轴。

王懿是通过留学签证,前往早稻田言语学院。整个过程,原滋原味的记录于她《 为什么我都能润到东京 》的攻略里。

这是错误的判断,不该到日本留学,一个亚健康的老主顾,还到东京。日本是一个封闭的国家,再没外力强力介入,艰辛必然。

本身经济上,很早又开始负分。一切的后视镜,于Akid,处处都是要害。总结第一个问题,王懿是“饿死”还是“神经质厌食”?——日本社会制度本身,可以保证不会发生该类惨剧,正常人饿死在日本不可能……

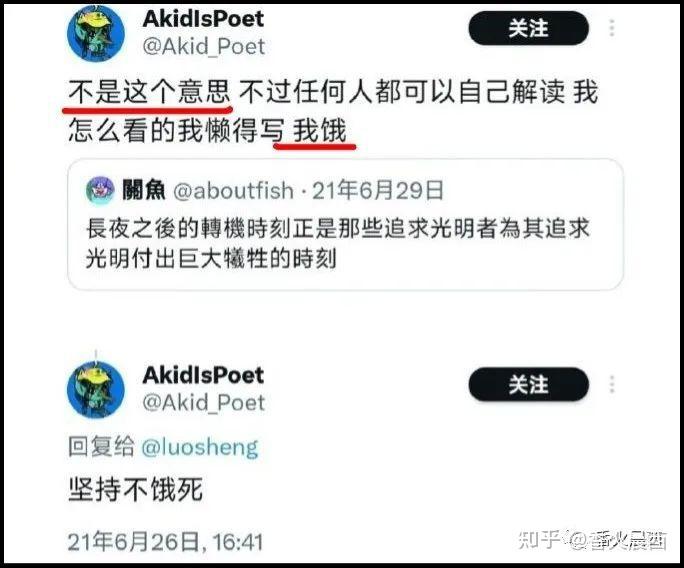

在东京,每个区都有外国人支援区。食品银行里,也有饥饿所需要的食品水果。王懿完全了解一切,老师与朋友也多次提醒。她是一方面无数次表达需要“投喂”,然而到2023年/7/21日,王懿还在拒绝网友快递挂面。

饥饿可算是人类最难抵抗的一种原始冲动,王懿的种种,意味对平台投喂的强烈渴望,是有选择,是“欲望饿”,而不是真正的“身体饥”。

日语能力与找不到工作也没关系。王懿抛弃社会关系去了日本以后,同样惯性在强烈的执下,再次以复古方式,成为日本现实里的透明人。

了解的人看到女主喜欢的漫画与风格会害怕,一种丑陋亦要具体化的风格啊。把以下两张照片对比,就会明白,她画的是她自己……就是这种惯性驱动,她把北京的习惯带到了东京。

王懿在东京的生活,成本其实比北京还低,大头房租三万日元,不到她北京房租的三分一,在她死后,投资的虚拟货币,依然价值140万日元。王懿也从没确切地指责过他人——相反更多,是抱以内疚。

想在异国维持这个风格,却简直要命。确切地说,王懿是懂传播学的,知道在推特,哪些中文词汇最受关注。问题在于这些词汇,并不会给她带来过多的帮助——直接点说,她实际“饿”所需要的“投喂”。

再通过她赴日的攻略,也可以发现,她的思维非常清晰,关键的问题在于对自个身体状态的没把握,她不知自己会死,依然惯性驱动……

个人认为,长期的不健康生活,已让她的机体功能出现问题,已经到了,需要医疗强制介入的程度,单靠自理能力与一般朋友,不能挽回。一切的闭环,又引向终局。

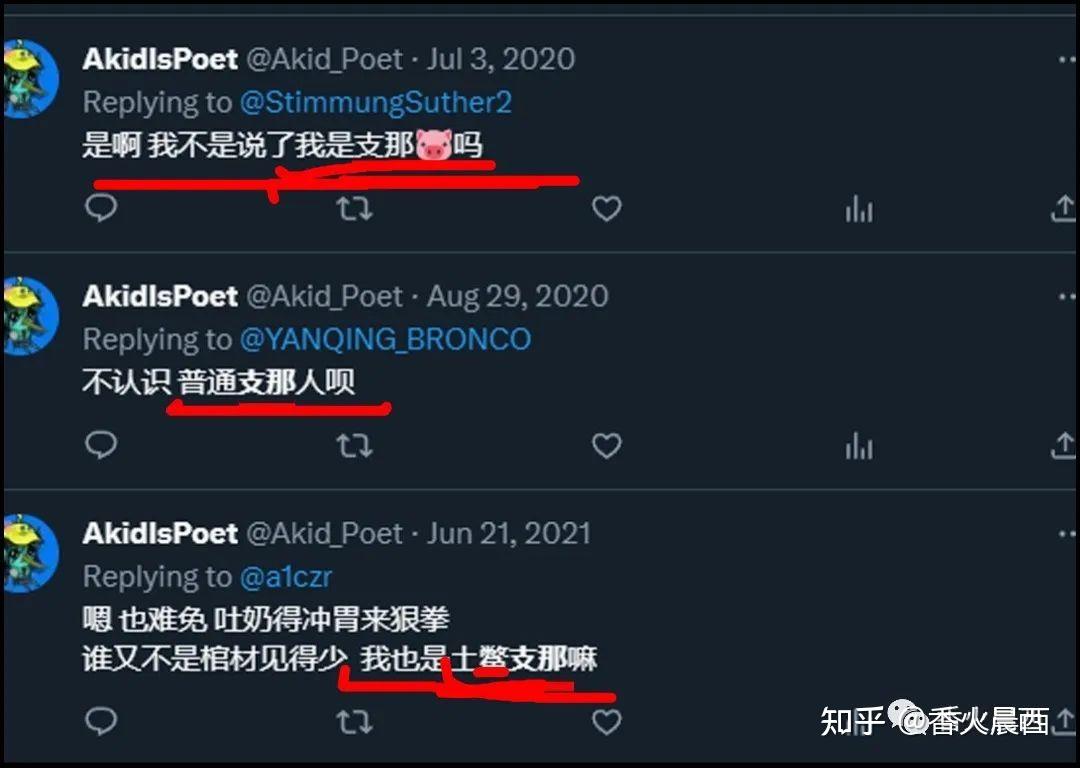

怎么看王懿?讨论一个人,从来不是一个抽象概念,不是简单分类或在两个极端之间区分。人的分布是连续的,甚至也在改变。王懿的政治色彩并不浓——别说知名“公知”,实际连知名喷子都算不上。一个小透明。

国内的热点是她的攻击性言论。akid有五万推,搜刮下来,无非就那么几条。这种行为好比小山智利,大部分又在精神歇斯底里时。说实话,我的内心厌恶,但又毫无其他波澜。见多了,互相幸灾乐祸早是常态。

随着友人的悼念,王懿事件开始出圈。事件作呕一,出圈的悼念,被某大v贴上“理想主义者”的标签——自我感动,是会严重脱离实际。生活甚至生存,早已经成为第一需要。

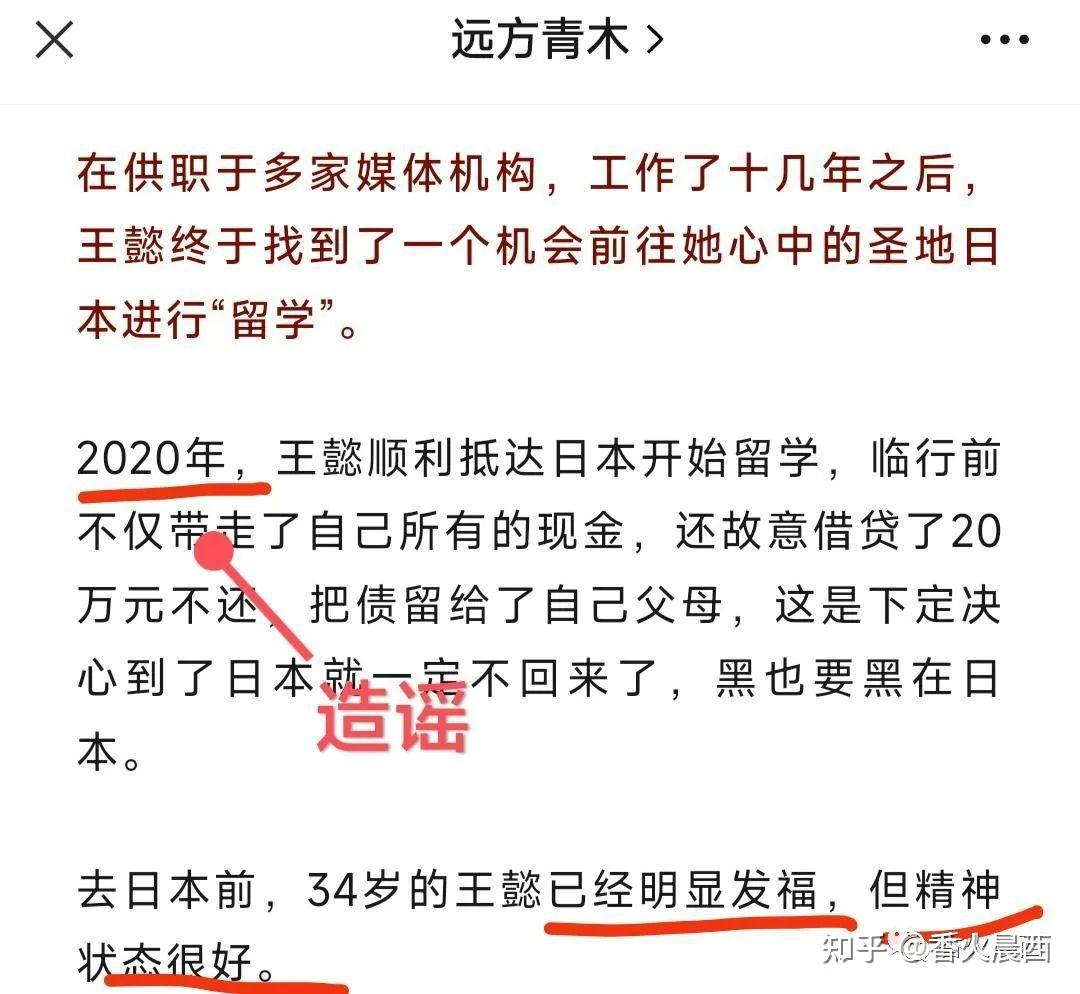

作呕二,国内某类能量大v,典型如远方青木等。你可以带着显微镜去扫描,但如用20和21年的图文为据,去嘲笑王懿日本的境遇,甚至以十年前的照片证明发福,无疑魔幻。

当然,设定一个“反贼”由于“润”,由此又在海外穷到“饿死”,契合某种思维链——然而任何时代的任何人的饿死,都不该被弹冠相庆。

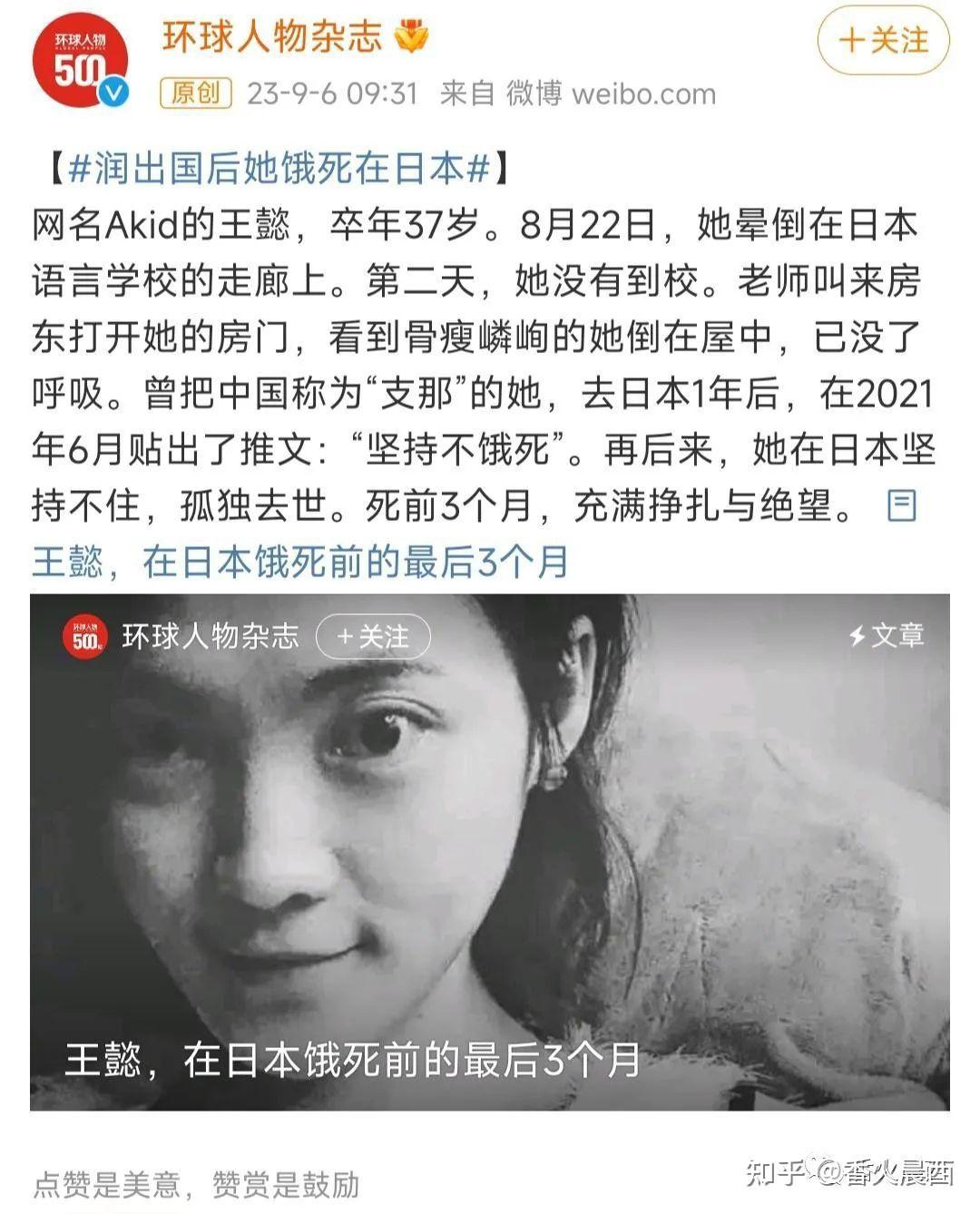

事件作呕三,环球人物杂志。官媒避免不了涂抹政治油彩,诸如公开切换时间轴与移花接木,进而把一个人的“饿死“,归类于立场不正确与润出去,却是荒唐到透顶。

作呕四,谈新闻学是所谓的天坑专业,无非老生常谈,张雪峰做法也无非炒热。王懿之死,与文科理科无关。作为工学本科生,受理工教育的年限,远大于新闻系硕士专业,死亡怎又归因于文科或武大新闻学呢?

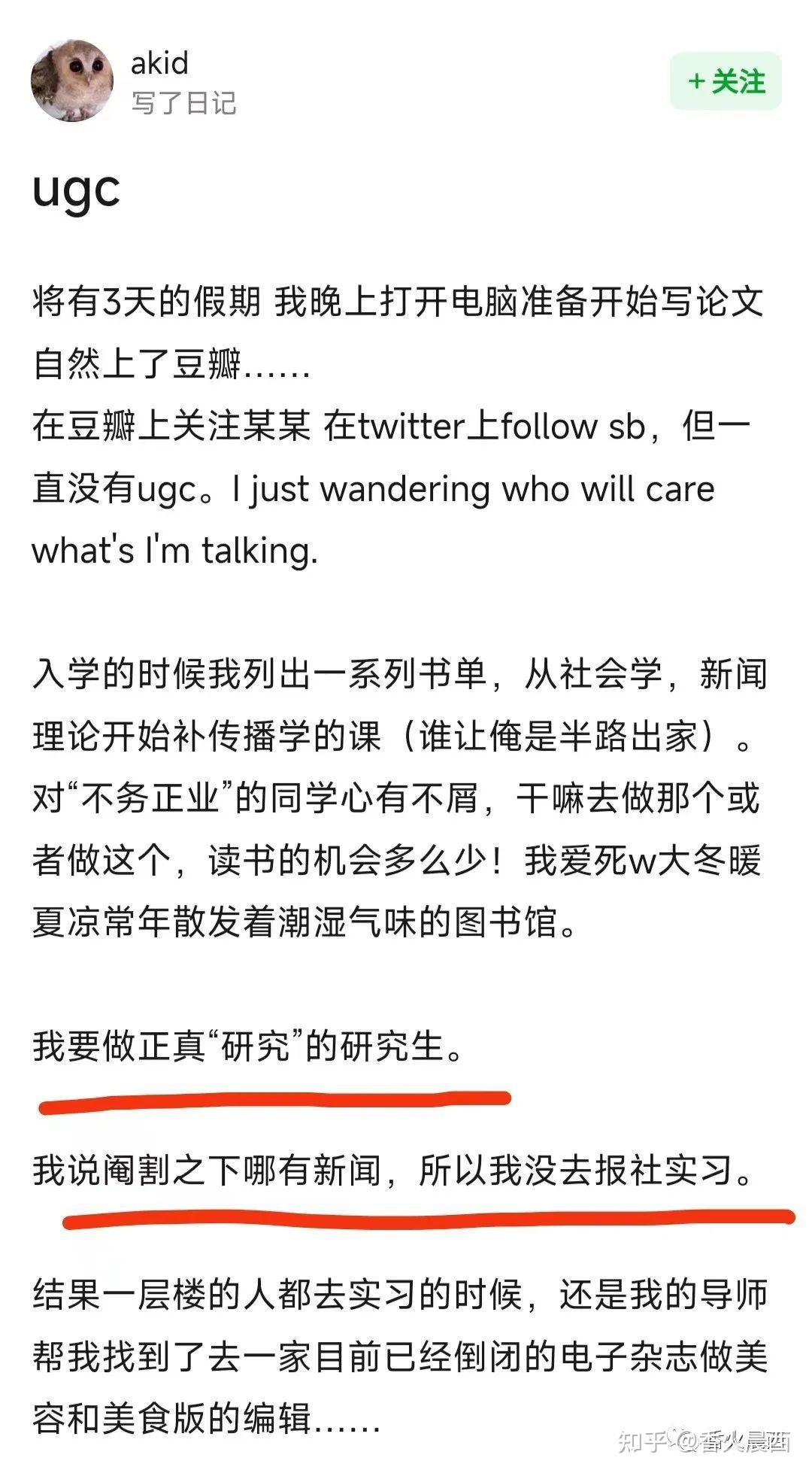

王懿有出色的学场,却并没带来一份同样光辉的职业履历,基本上没经历过工作的苦。豆瓣的实习日记,明显表达了一种“无因的反叛”——她想建立自我角色,表达自我个性。

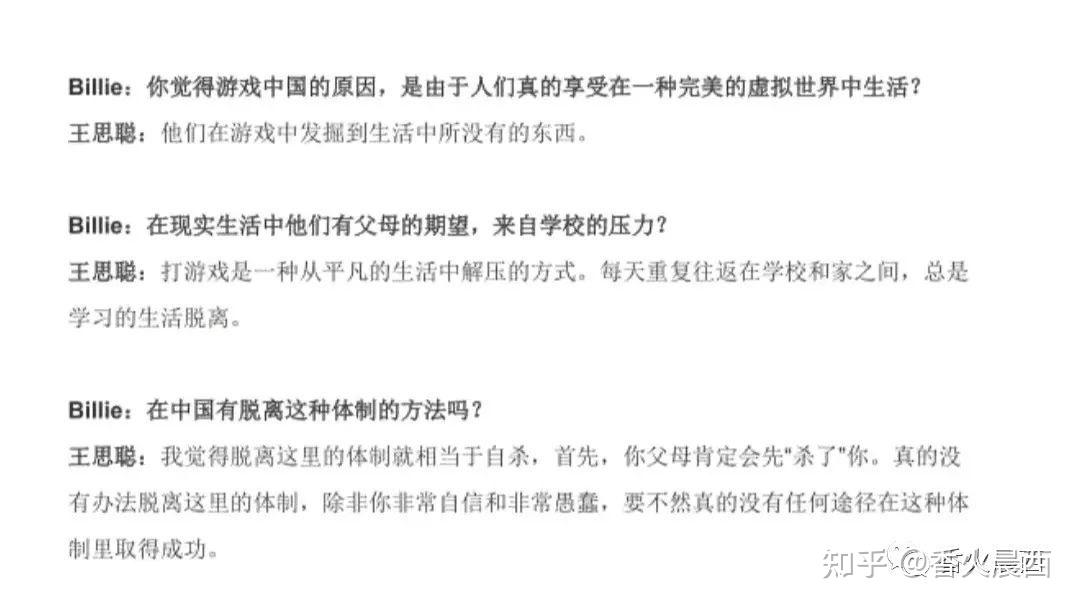

(我要做正真“研究”的研究生)———然而,在看不见的手与“吊灯上的巨蟒”下——“除非你非常自信和非常愚蠢,要不然真的没有任何途径,在这种体制里取得成功。”

我们都是渺小的人类,可以被用时间给轻易抹去,但人,始终又是一个活生生的人,不是为证明各人的价值观与政治立场的工具。

世界的运行是个繁复的体系,对于王懿,最致命的,是一切自我设定最终导向了闭环。“任何事物,都暗含着毁灭自身的因子”。王懿的一生,都是非主流,槽点与要素都很多。

“爸爸的花儿落了,我已不再是小孩子。”她早熟却停止生长。当一连窜交错的循环否定,毁灭的因子慢慢占据自身的主流。在上世纪,曾经有一个类似风靡的存在,多数生命,也同样定格在年轻。迪恩的《无因的反叛》,到现今,还有颗粒的质感。

该类群体性思潮,在王懿身上若隐若现,在她人生的最后,所有的平台构图,都是BE美学的涵盖范畴,一切由不可调产生的结局落幕成新闻。

这种争议环节,还是现今最有话题的“润人恨国”——与其说此,还不如说抽象主义——非要再说具体,那就是精神木马。即障碍。

“一片树林里分出两条路——而我选择了人迹更少的一条,从此决定了我一生的道路。“20-5-20的一个微博,成为王懿的写照。除了互联网窗口外,她早早与失踪人口无异。

人呀,人类呀,死亡是如此的难以想象,愿你灵魂安息。愿蓝色星球上,所有的生命,都不再萦绕那些让人震惊、悚然的抽象。https://mp.weixin.qq.com/s/XBWpvE2v87eEWNmRDRq5VQ