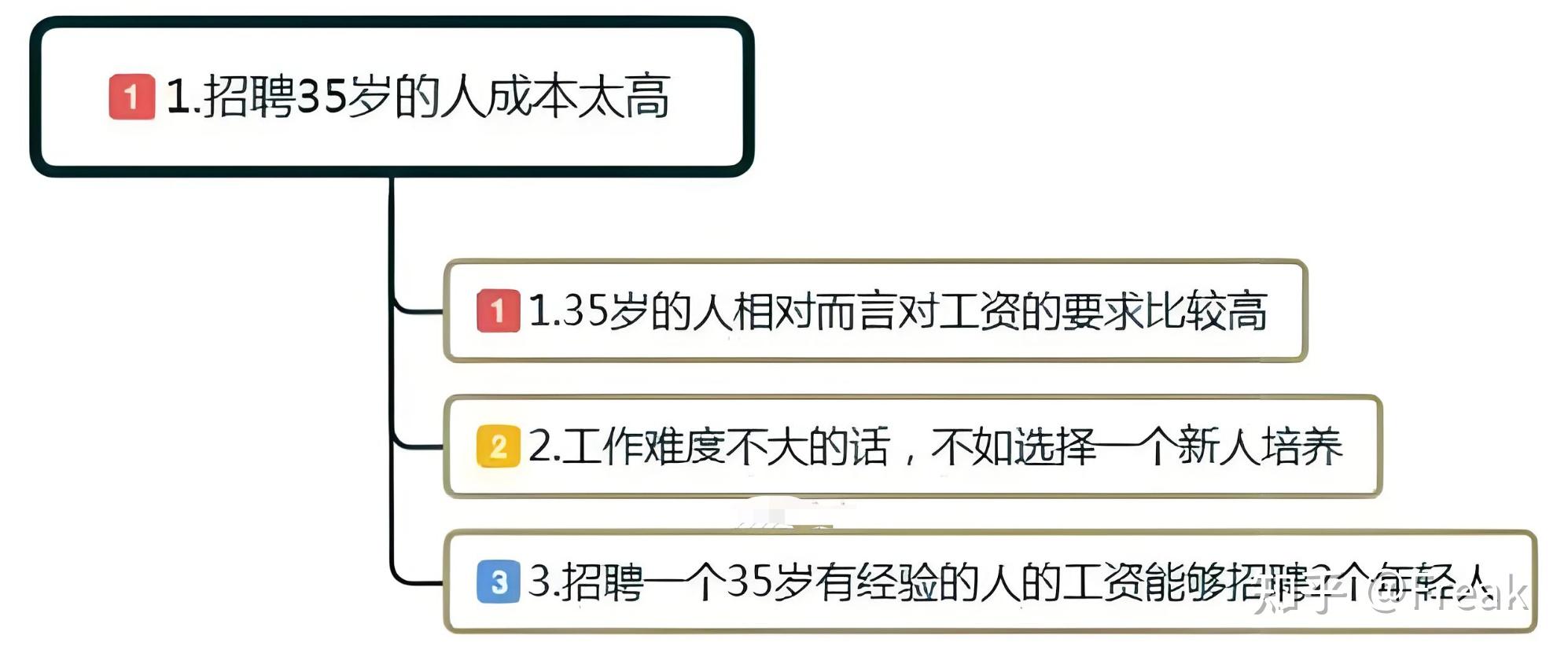

一、企业端的「精算师思维」

- 性价比陷阱

企业将35岁视为「人力折旧拐点」:当员工薪资曲线超越经验价值曲线时,即触发「换件机制」。某互联网大厂HR私下算过账:3个25岁应届生的总成本=1个35岁资深员工,前者的「加班耐受度+技能可塑性」却是后者的300%。 - 管理驯化成本

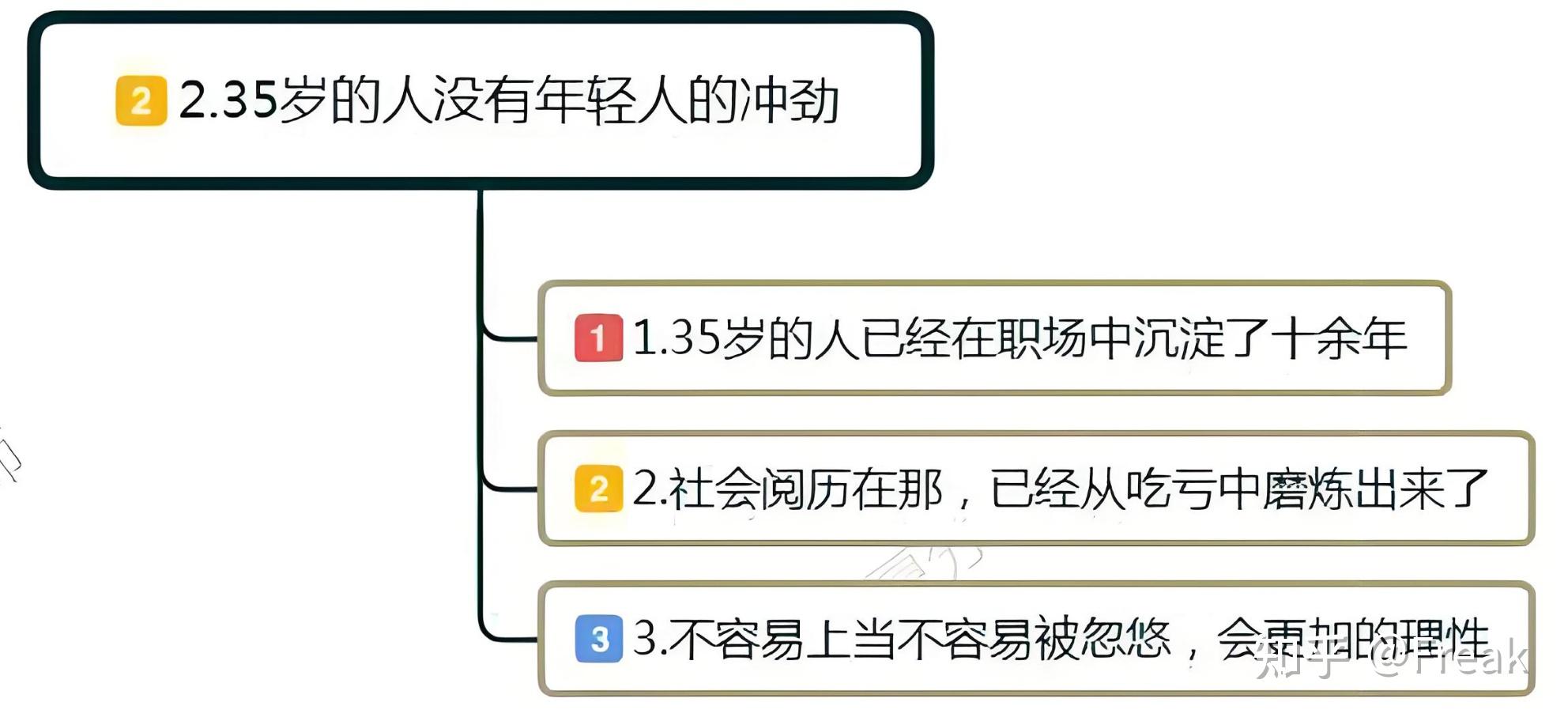

年轻员工更容易接受「职场PUA话术体系」,而35+群体往往具备「抗体性认知」。某快消企业总监坦言:「我们需要的不是会问『为什么一定要每天写日报』的人,而是能流畅背诵『日报是思维迭代抓手』的新人。」 - 风险转嫁策略

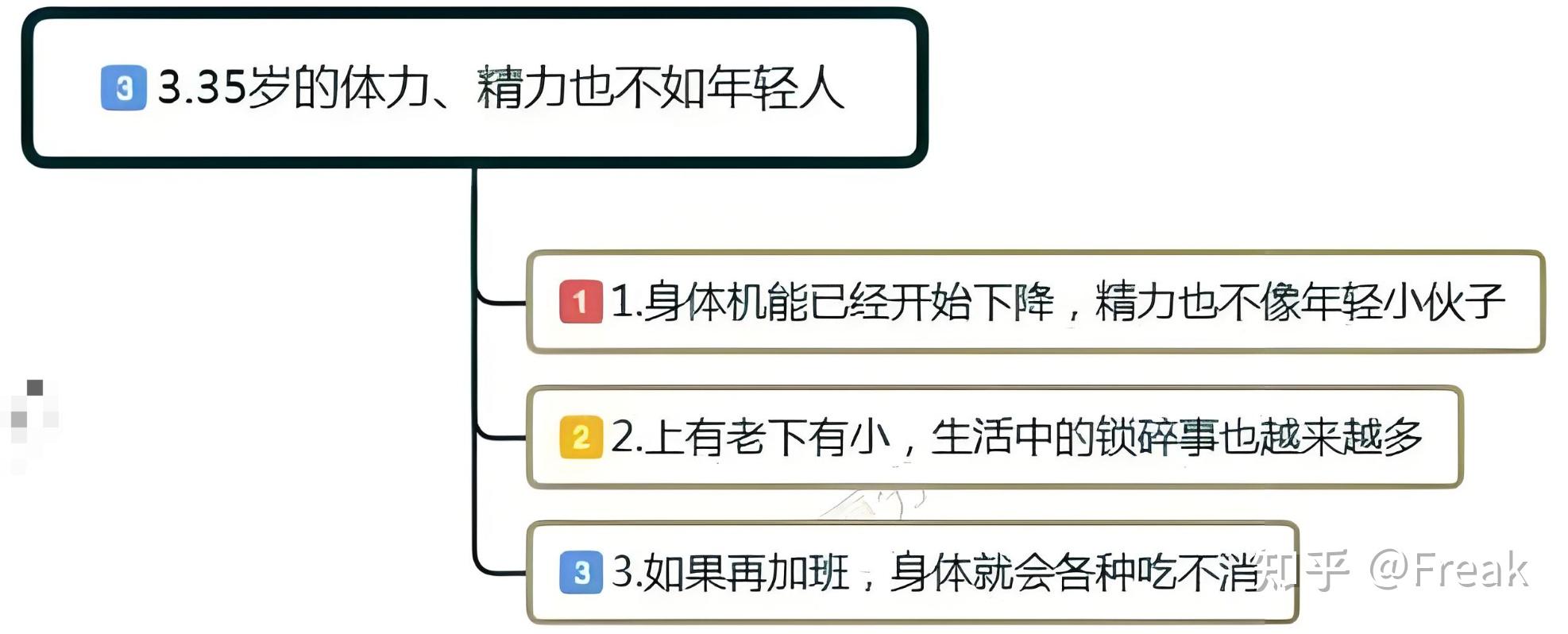

35岁以上员工猝死/重疾概率上升,企业通过年龄门槛规避潜在用工风险。深圳某电子厂流水线贴着隐形公式:

(员工医疗险支出+顶岗培训成本)÷预期在职年限>年轻员工系数 → 淘汰

二、社会端的「暗河涌动」

- 人口结构红利反噬

当14亿人口中有2.8亿「35+劳动力」(2023年统计局数据),就形成了天然的「人力资源堰塞湖」。某招聘平台算法显示:每发布1个中级岗位,会有47份35+简历自动进入「沉默池」。 - 技能断代鸿沟

在制造业,45岁操作工可能比25岁技工更熟悉传统车床,但面对智能数控系统时,学习曲线陡增60%。东莞某模具厂老板直言:「教老师傅操作新设备的时间,够我把整条生产线搬到越南。」 - 家庭责任税

35+群体普遍进入「上有老下有小」阶段,某一线城市职场调研显示:该年龄段员工拒绝加班率比25岁群体高218%,而企业将这种「人性化需求」视为「职场惰性」。

三、制度端的「玻璃屏障」

- 法律执行悬浮

《就业促进法》虽明文禁止年龄歧视,但某地劳动仲裁记录显示:近5年35+求职者提起的年龄歧视诉讼,胜诉率不足7%。律师界流传着一句黑话:「你能证明不要你是因年龄,还是因『不够年轻』?」 - 职业教育断层

德国双元制教育能让50岁工人通过三个月培训转型工业机器人维护,而国内某招聘会现场,38岁的王师傅发现「数控机床转型AI质检员」的培训费,相当于他下岗赔偿金的120%。 - 社保传导悖论

35+失业者缴纳社保年限越长,企业雇佣时承担的隐性成本越高。上海某小微企业主算过:雇佣45岁员工比25岁员工,潜在养老医疗成本多出34%,「就像买房要替前业主还贷」。

四、破局者的「非对称生存」

- 「技能军火商」崛起

杭州出现专为35+程序员设计的「技术伪装课程」,教人用年轻人黑话包装陈旧技术栈。结业学员李某成功将「精通Struts框架」改写为「具备快速迁移传统架构到云原生的元能力」。 - 下沉市场「年龄套利」

在县城经济圈,35+反而成为竞争力:某四线城市教培机构优先录取35岁教师,因其「能镇住学生+有房有车不轻易跳槽」。这本质是都市淘汰产能向次级市场的梯度转移。 - 「银发红利」的觉醒

日本70岁便利店收银员时薪比年轻人低30%,却因「零失误率+稳定出勤」备受青睐。这种残酷的「低薪高效」模式,正在中国养老、家政等领域悄然复制。