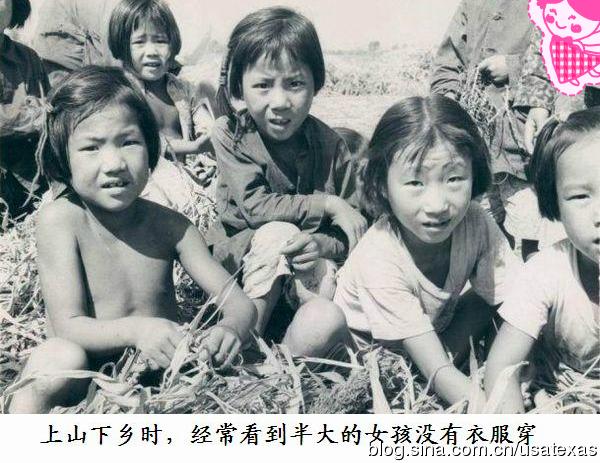

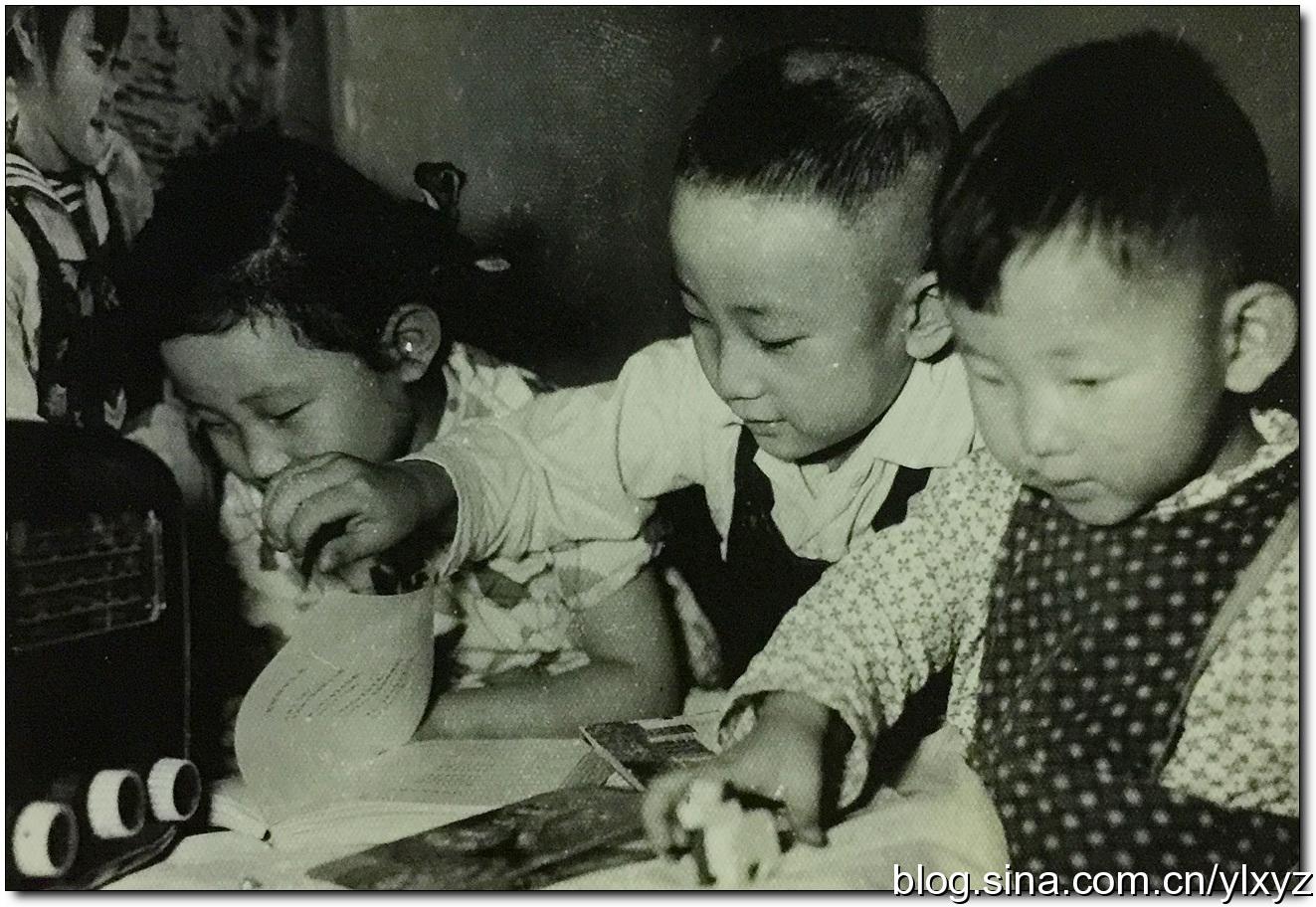

“现在养两个孩子都几乎养不活”?如果现在仍然按照六、七十年代的方法养孩子,那么现在养10个孩子都没问题!

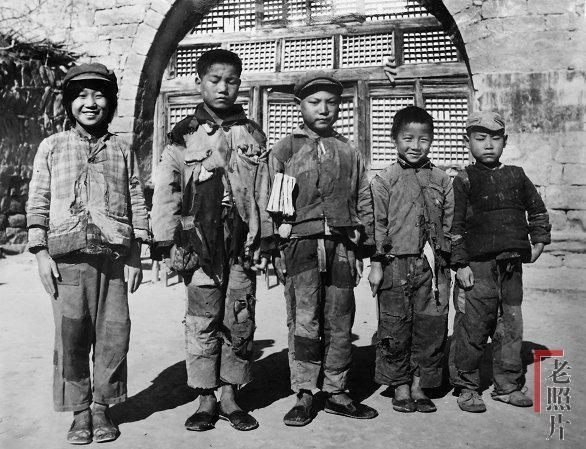

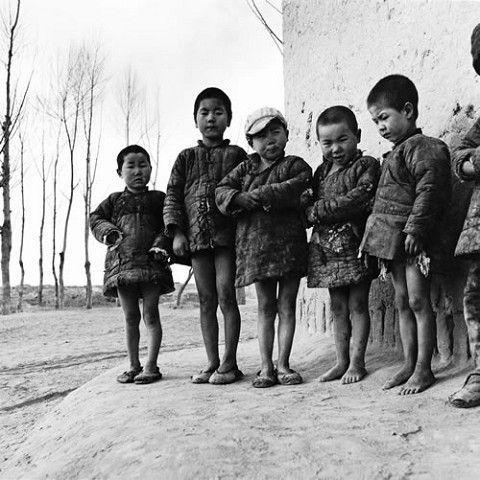

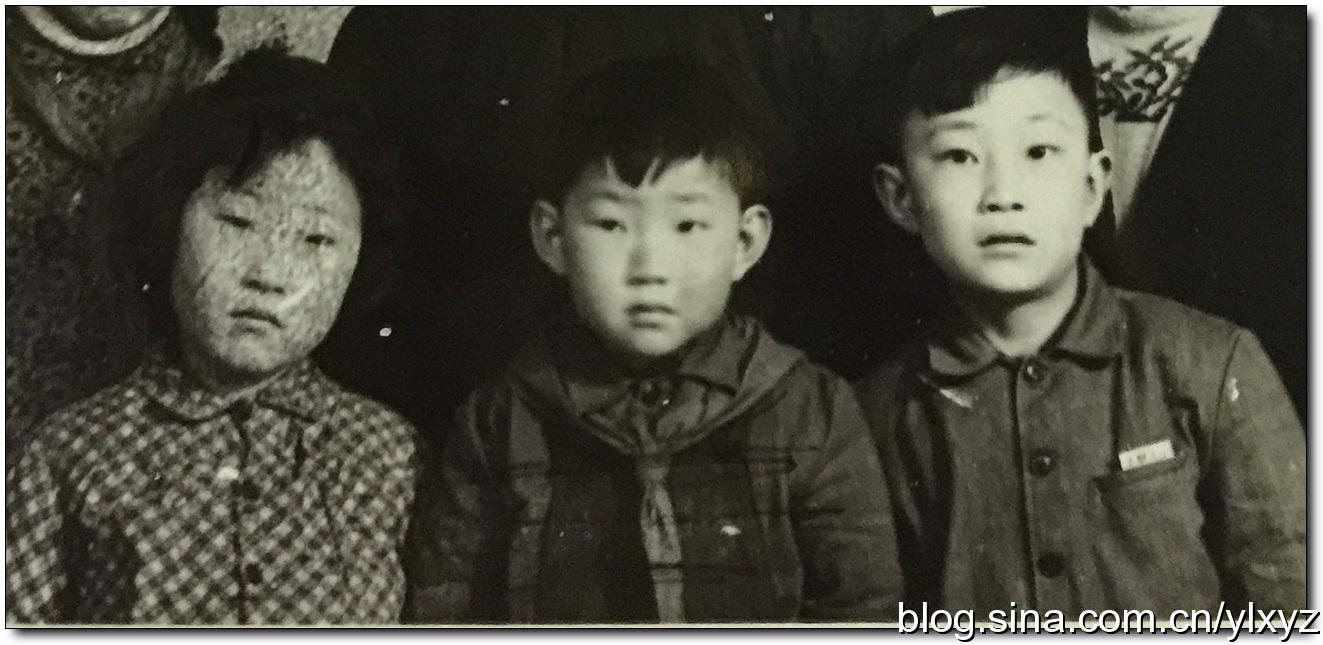

1958年甘肃省武威县(现武威市凉州区),农场里,几个刚从沙堆里御寒后爬出来玩耍的,穿破棉袄的光腿孩子。当地人把这种在冬天把自己的下半身埋进沙堆里御寒的小孩叫作“沙老鼠”。(见上图) 这张照片的拍摄者是新华社记者黎枫。图中左起第3个小孩戴的那种帽子是当时那个时代很流行的一种名叫“解放帽”的帽子;图中左侧光秃秃的树则显示当时是冬天(“解放帽”就是民间仿造50年代解放军的军帽的款式生产的一种帽子,其“款式”与当时的军帽仅有的区别只是“解放帽”上没有帽徽、军徽,另外有的“解放帽”的颜色与当时正规的军帽有点差异)

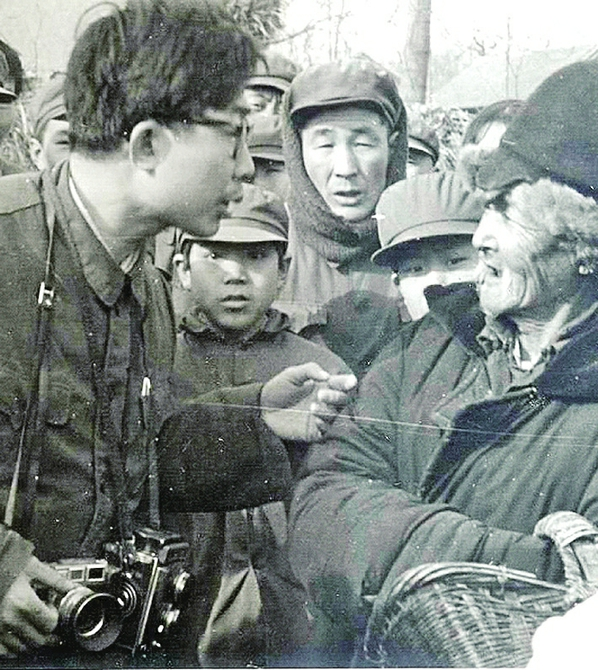

黎枫,男,1929年生。1944年在游击区任教。先后在“抗大”二分校、冀中军区摄影训练班学习。1949年任第68军摄影股长,1951年随军入朝参战,1954年任志愿军政治部摄影组长。1957年转业到新华社任摄影记者,先后任甘肃、广东分社编委、摄影组长。1965年任新华社海南军区支社副社长。1972年调任新华社摄影部国内编辑室主任。1978年任摄影部副主任。1984年任《瞭望》新闻周刊副总编辑、总经理。

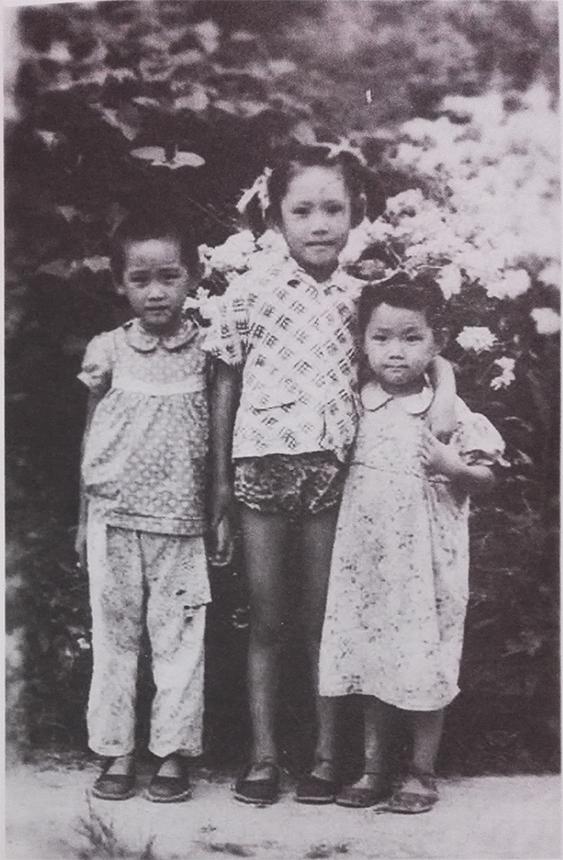

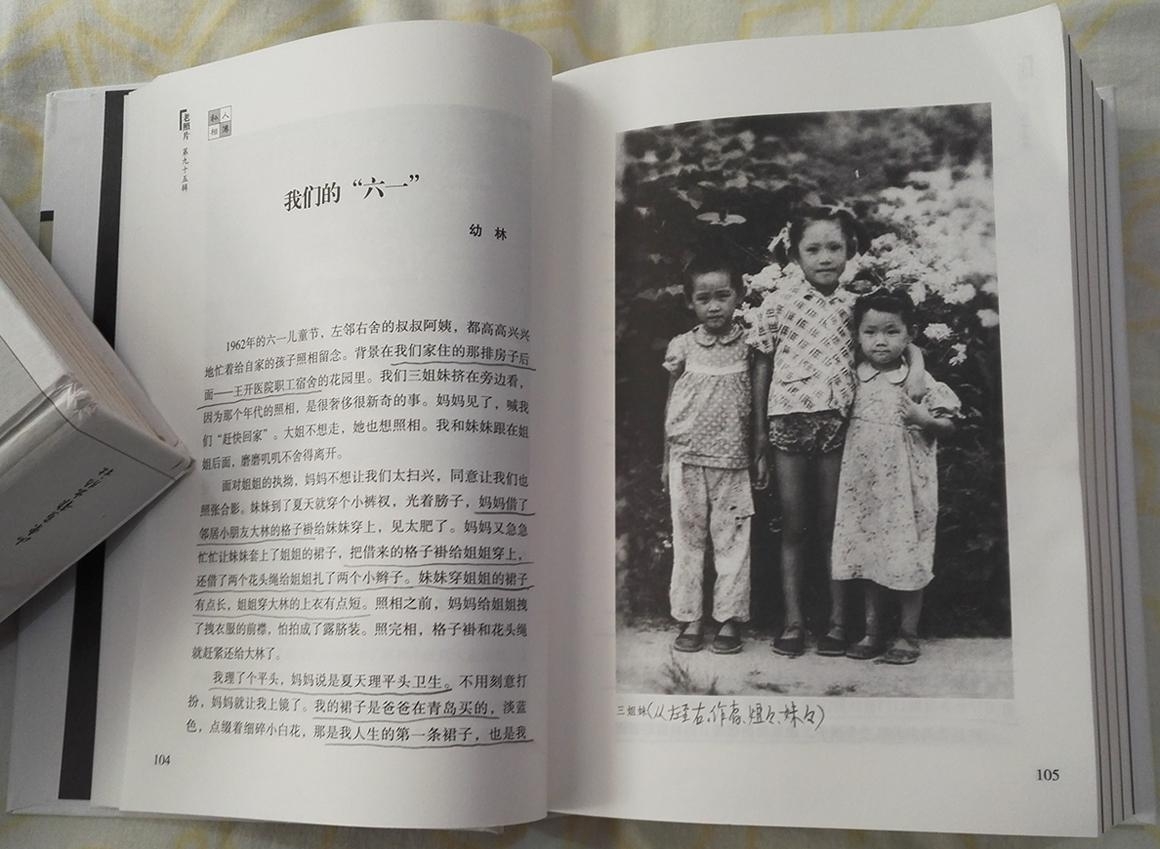

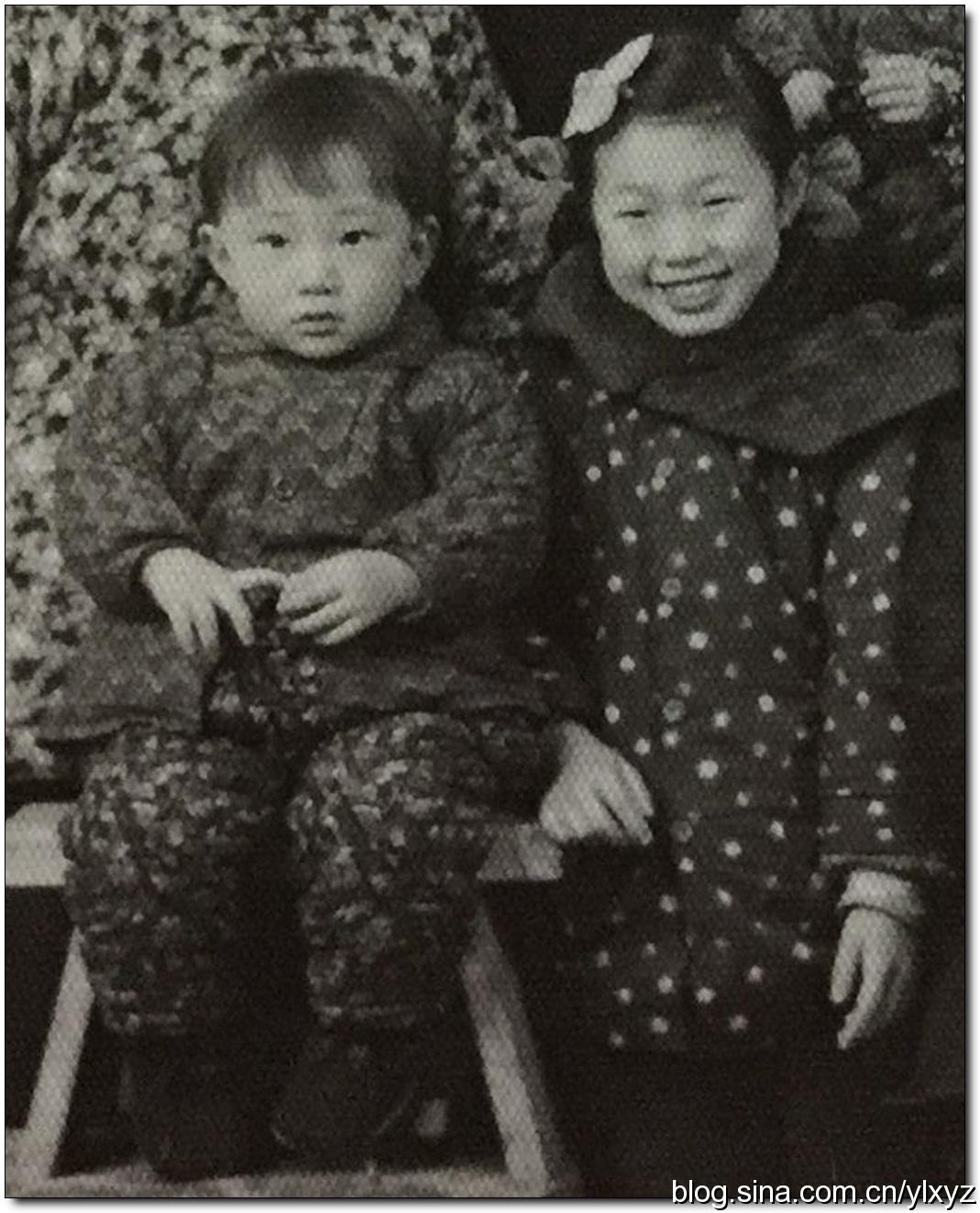

上面这张老照片是1962年的六一儿童节,后来成为“中国墨子学会”副会长的张幼林(左一)和姐姐、妹妹的合影。当时她姐姐的上衣是向邻居小朋友大林借的,她妹妹原本是打赤膊的,为了照相便穿上了大姐的裙子!由于家里穷,所以她妹妹在夏天都是不穿衣服,打赤膊的!张幼林发表在著名的杂志式丛书《老照片》的第九十五辑上的文章《我们的“六一”》中是这样讲述当时的情形的:

1962年的六一儿童节,左邻右舍的叔叔阿姨,都高高兴兴地忙着给自家的孩子照相留念。背景是在我们家住的那排房子后面——王开医院职工宿舍的花园里。(答主附注:这家公立医院始建于1946年,曾在抗美援朝时作为志愿军的后方医院,后又成为济宁专区的疗养院,1994年经批准加挂“枣庄市肿瘤医院”的牌子;现位于滕州市腾飞路1795号) 我们三姐妹挤在旁边看,因为那个年代的照相,是很奢侈很新奇的事。妈妈见了,喊我们“赶快回家”。大姐不想走,她也想照相。我和妹妹跟在姐姐后面,磨磨叽叽不舍得离开。(作者的母亲徐淑梅在这家医院工作。——答主附注)

面对姐姐的执拗,妈妈不想让我们太扫兴,同意让我们也照张合影。妹妹到了夏天就穿个小裤衩,光着膀子,妈妈借了邻居小朋友大林的格子褂给妹妹穿上,太肥了。妈妈又急急忙忙让妹妹套上了姐姐的裙子,把借来的格子褂给姐姐穿上了,还借了两个花头绳给姐姐扎了两个小辫子。妹妹穿姐姐的裙子有点长,姐姐穿大林的上衣有点短。照相之前,妈妈给姐姐拽了拽衣服的前襟,怕拍成了露脐装。照完相,格子褂和花头绳就赶紧还给大林了。

我理了个平头,妈妈说是夏天理平头卫生(那时中国人没有洗发香波用,香皂很多人也用不起,小女孩理短发的话,头发里就不容易长虱子。——答主附注)。不用刻意打扮,妈妈就让我上镜了。我的裙子是爸爸在青岛买的,淡蓝色,点缀着细碎小白花,那是我人生的第一条裙子,也是我20岁前唯一的裙子。(唯一的裙子在洗、晒期间,就穿衣服、上衣。——答主附注)

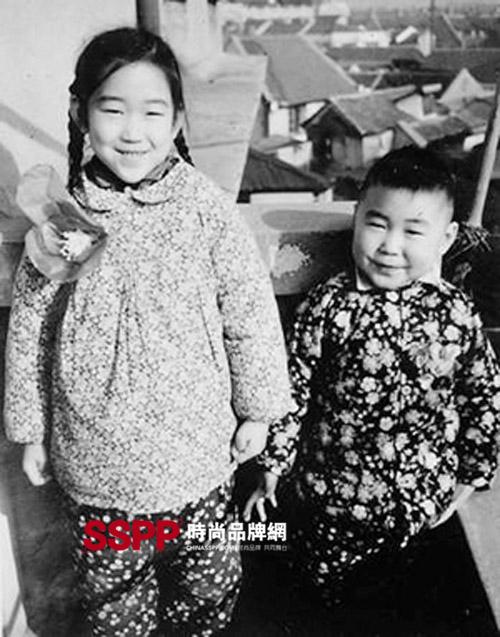

在六、七十年代,一个儿童如果不是家里的大儿子、大女儿,而是次子、次女、三儿子、四女儿、……,那么他(她)就很难能够穿上新衣服,而只能穿哥哥、姐姐穿过的,由于身材发育得更高、更大了一些而穿不下的旧衣服。二儿子穿大儿子穿不下的旧衣服,二儿子身材长大后,再把同一件衣服传给三儿子穿;二女儿穿大女儿穿不下的旧衣服,过两年二女儿甚至有可能把自己的女式衣服——花衣服传给弟弟穿,弟弟身为男孩却穿女孩的花衣服(假如这个家庭的经济条件不是很好的话)。上面这张老照片就是著名的服装设计师、原江西服装学院荣誉院长李欣公布的她弟弟当年不得不穿花衣服的照片!

《光明日报》11月3日那一期第11版上的文章《大美70年·身边的变画》的第3个段落中也这样说了:

“20世纪60年代,‘绿色军装’‘劳动服’是流行的样式。当年人们穿衣都很朴素。“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”,是我外婆经常挂在嘴边的话。母亲说,当年衣服都是姐姐穿过妹妹穿,之后再给弟弟穿”(那一期《光明日报》的电子版在它的官网中的具体地址是:http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2019-11/03/nbs.D110000gmrb_01.htm)

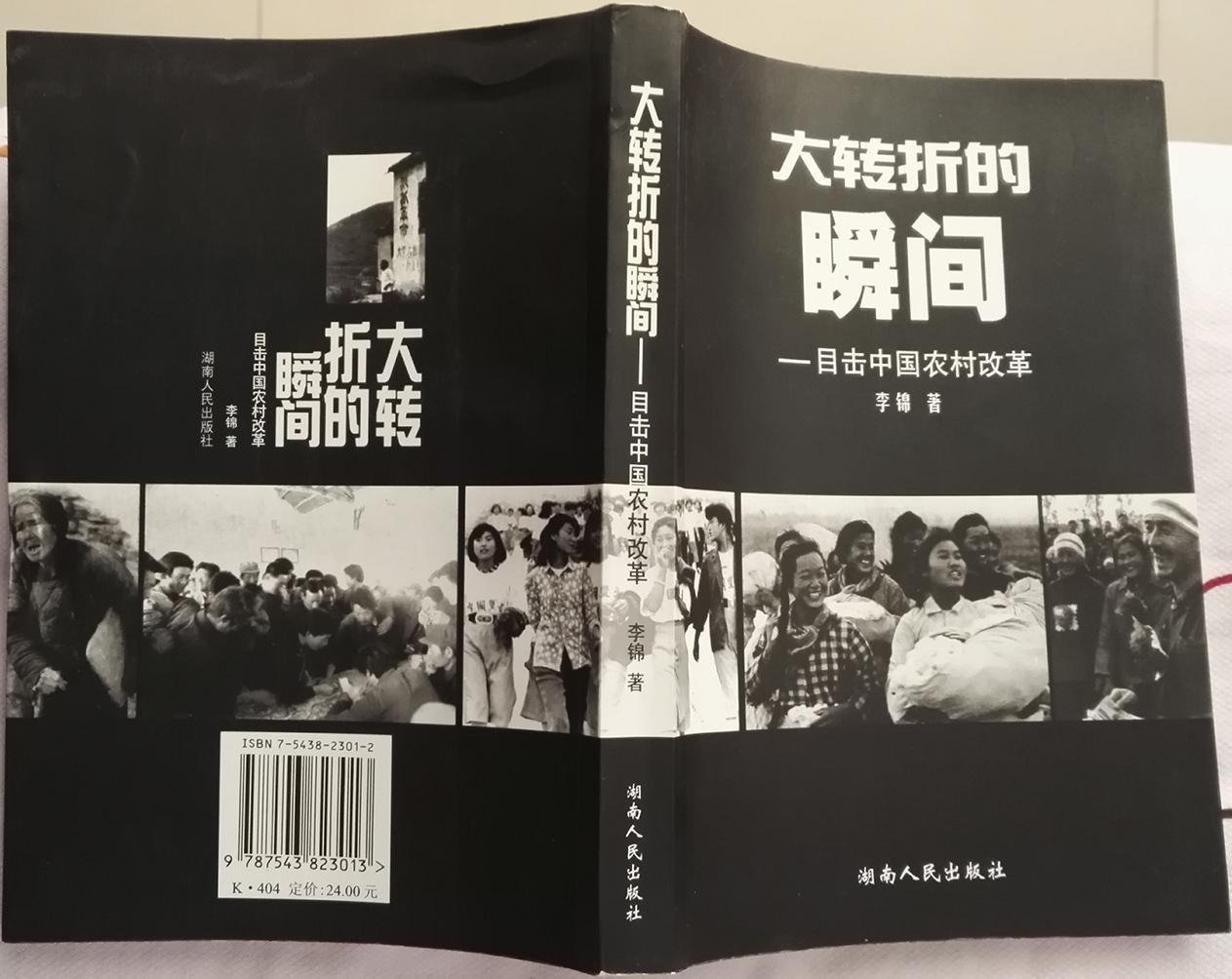

《大转折的瞬间——目击中国农村改革》一书中讲了一件70年代时农村的一名民办教师在失业后因为家里小孩多、负担重而自杀的事,原文是这样说的:

在临清县康庄公社医院,我遇上医院抢救一位喝药水自尽的教师。(答主注:临清县位于山东省,作者李锦当时是新华社的记者) 当时,因为缺口粮,农村出现很多怪现象。胆大的有的砍公家树卖,有的到水利工地偷木材、钢材卖,也有的到棉花收购站偷棉花。老实一点的就外出打零工,不要面子的便劝老婆孩子出去讨饭。这个教师本来是代课的,因为学生大多退学了,便在家中务农。可他又是要脸面的人,不让妻儿出去要饭,眼看着家中口粮没了,到亲戚家借粮时又被羞辱一顿。一气之下,他喝了农药。亏得抢救及时才幸免于难。被救醒后,他还口口声声说“不怨天,不怨地,只怨自个没本事,不该养这么多孩子”,使听的人要掉泪。(作者李锦先后曾任新华社山东分社、西藏分社的副社长、《中国企业报》总编,并兼任过山东大学、山东师范大学、济南大学等7所大学的教授;从70年代末担任新华社记者开始(尤其是70年代末、80年代初时),他就常年下乡进行实地的采访、调研,因此在那二、三十年的时间里他获得、积累了大量第一手的农村调查材料!)

三、四十年代,世界各国的人均寿命都只有40岁左右,但随着美国在“二战”末期发明了抗生素类药物的生产技术,随着抗生素类药物的大规模生产、普及,到1975年时,全球就有一半的国家的人均预期寿命达到了65岁,将近四分之一的国家的超过了70岁!