挺正常的。

不过,《芭比》被打女权主义的标签,还是挺冤的。

如今,一个大趋势,是从之前轰轰烈烈、一呼百应的女权运动,到如今的声名狼藉,门可罗雀,大部分时间里,女权主义其实是需要主动去找“素材”的。

比如,《梦华录》大爆,被女权主义批评“歧视妓女”。

《卿卿日常》热播,被女权主义批评“妻妾糟粕”。

相同点,都是以一个反对者的身份,抓住剧中一个平常设定 ,进行无限的上升,以“反对”的姿态,立“先锋”的形象。

而丝毫不顾,剧本身所要传达的“自立”、“自强”的核心思想。

因为事实上,大众娱乐产品,没有谁会往极端女权方向去塑造,因为这是一个超过了一个正常观众的心理接受上限,而违反常识的。

《芭比》面临的问题,是本身的宣传资源,面对国内好莱坞电影全面走弱的大环境,基本就处于半放弃的状态。

如此,才能被国内女权主义者,轻易接管了话语权。

之后,女权与反女权,两波群体对冲,成了一种零和博弈。

但是,这种局面就不会发生在《梦华录》,《卿卿日常》这类剧上面,以当初在知乎被大力批判的《梦华录》为例,女权主义者攻击《梦华录》,反女权主义者也攻击《梦华录》,但丝毫没有影响《梦华录》的市场反馈。

因为,剧是真的有很多人在看,有大批忠实的观众。

而《芭比》的问题,是真正去看的人很少,而且,两方都拿《芭比》当靶子,努力在画自己的箭,女权主义者大呼《芭比》为女性代言,反女权主义者,嘲讽对面撑不起票房。

两方自说自话,唯独与《芭比》真正的电影内容,没有任何关系。

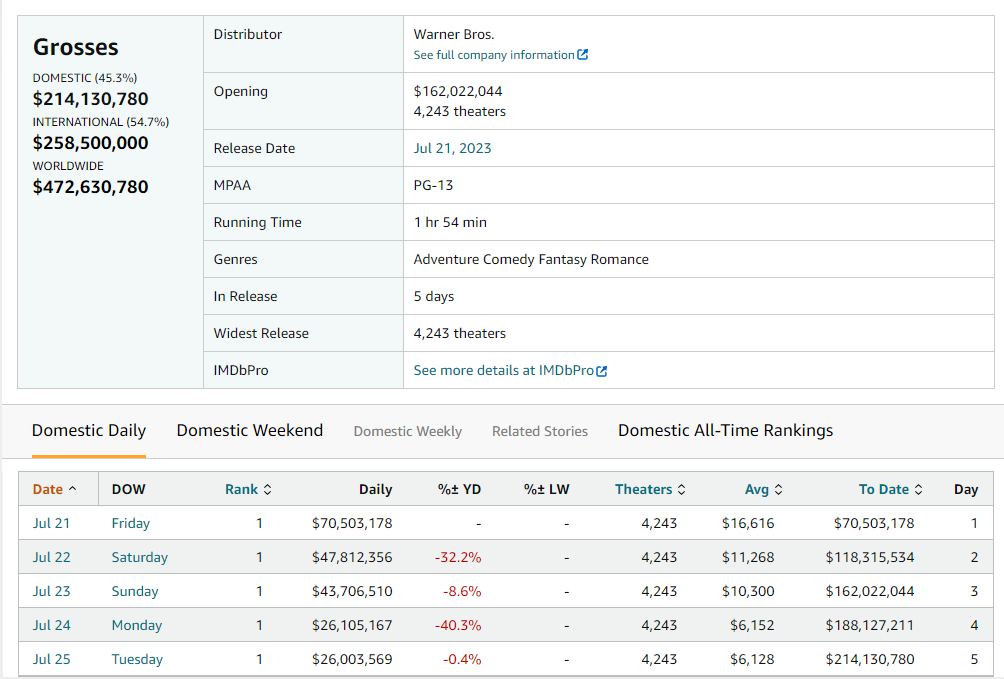

而北美市场的芭比,走的是喜剧、IP、反差的路子,之后才是一些“女性”、“平权”,这也让《芭比》短短5天时间,就收获将近5亿美元的票房。

以至于,男生穿粉色、看《芭比》,成了一种流行时尚。

(讽刺的是,这种喜剧合家欢一样的场景,恰恰是女权主义与反女权主义者,都极力排斥的。)

总之,女权也好,反女权也罢,在正常观众的眼里,现在都属于魔怔人一类的。

《芭比》因为自身话语权缺失,被女权主义者认为是女权电影,被反女权者认为是女权电影。

这种局面还稍微好一点。

更多的,则是像《梦华录》一样,因为女性角色为主,被女权主义者认为是纯女权的剧,被反驳,然后转而攻击,认为《梦华录》的女权“血统”不够纯正。

试图宣扬,什么才是真正“血统”纯正的女权。

然后,引来反女权主义者的集火。

事实上,如今的女权与反女权,就好像在一个现在社会,争论“血统”是否纯正一样滑稽。

而真正的“平权”,本就已经属于一个正常人一眼可见的常识。

在经历过初期的混乱思潮之后,现在只剩下少部分女权主义者,与所谓的反女权主义者,固执的想要以“反对者”的姿态,引导舆论。

但真实的局面,是他们的这种行为越多,大众对他们越加反感。

而真正“平权”的思想,也将更加深入人心。

这也算两方,共同做出的一点好事。