本来就简单说下打戏,但评论区个别暴论引起我的兴趣,所以全面对比一下央视水浒和新水浒。

大概分几个部分:

1、剧本

2、打戏

3、人物

4、造型

先说结论,央视水浒全面碾压新水浒。

得出这个结论的根本原因只有一个:我已经过了看童话的年纪。

新水浒电视剧是对水浒传的简化处理,适合低龄观众。当然,新水浒主创当时也说过,电视剧主要就是面向中学生和年轻人的。所以,也可以认为主创有意为之。

只不过,一篇童话故事写得再好,我这个年纪也看不下去了。

一、剧本

我非常惊讶于评论区有这么多人觉得新水浒的剧本强过央视水浒。

许多人似乎觉得剧本好坏的唯一判断标准就是是否贴近原著。

所以就扯出两个论点:电视剧长度(是否拍出了原著所有内容)、改编(是否和原著一模一样)。

电视剧长度的问题我不想多说,一个文学作品,可以改变成两个小时的电影,也可以改编成几十个小时的电视剧。按照电视剧时长、出现人物数量评判剧本优劣的,我确实也难以理解。

另外,出场人物多有用吗,人物形象立得起来才行。当然这部分具体在人物段落比较,这儿举个小例子。

晁盖去世之后,两个版本的人物形像,央视水浒镜头重点给了三阮、公孙胜、刘唐这几个从七星聚义开始就在一起的老弟兄,几人都是嚎啕大哭(毕竟晁盖才是他们的带头大哥,这几个人是众好汉里最伤心的一批)。

而新水浒,真就只有宋江一个人哭?

所以说,出场人物多,情节多没用。

晁盖死了,老兄弟看不到一个伤心的人,就算让一佰零八个演员齐整整地站在那儿出境,有什么意义呢?

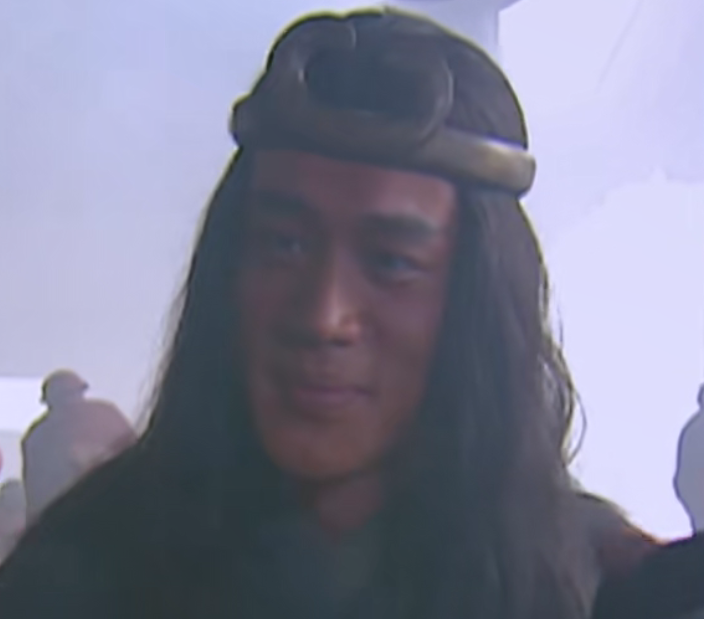

评论区又有人说我新水浒截图有问题,那我再截两张你们要的。

和上面央视水浒给人传达的情绪,是一个级别的吗?烦请评论区的大神们自己翻一翻新水浒,能不能截一张能比的图出来。

另外,央视水浒里面晁盖去世之后,其他兄弟是边哭边往前凑,想看晁盖一眼。新水浒是原地跪下了......这是梁山兄弟哭大哥呢,还是朝廷群臣表演皇帝归天呢?

至于改编问题,我从剧本细节和整体主题对比一下两个版本的电视剧。

1、剧本细节

我先举个例子,拳打镇关西的片段。

原著动手开打的时候是这个情况:

郑屠笑道:“却不是特地来消遣我。”

鲁达听罢,跳起身来,拿着那两包臊子在手里,睁看着郑屠说道:“洒家特的要消遣你!”把两包臊子劈面打将去,却似下了一阵的肉雨。

郑屠大怒,两条忿气从脚底下直冲到顶门,心头那一把无明业火,焰腾腾的按纳不住,从肉案上抢了一把剔骨尖刀,托地跳将下来。

这个片段有个耐人寻味的细节:“郑屠笑道”。

这里郑屠已经知道鲁达是来挑衅的,所以要说这句“却不是特地来消遣我”,但是他又不太敢得罪鲁达,所以要“笑道”。直到后面鲁达先动手了,郑屠自己也不是省油的灯,才提刀动手。

这个“笑道”,是生意人的无奈。

如果你是个有些生活阅历的人,一定见过做小买卖的摊主、老板,面对闹事的客人时,压着怒气尽力安抚的状态。

郑屠摊子再大,再有钱,也终归是个生意人。

央视水浒处理这一段的时候,帮鲁达洗白了一点。

毕竟原著里这一段,鲁达显得太不讲理,郑屠笑着抱怨一句,鲁达就直接打人了。(其实原著的刻画才更符合鲁达这个人物形象,这点在后面人物的部分再分析)

央视水浒,郑屠抱怨的时候没有笑,语气也不太好,但终究还是抱怨的口气。

新水浒就大不一样了,郑屠手指着鲁达,说:“你这厮分明是来消遣我的。”

看似新水浒的台词和原著的话更相似一点,但是实际含义呢?大相径庭。

郑屠这样的地头蛇,只敢欺负地位低的普通市民,面对鲁达这种军官,他会在鲁达翻脸之前先挑衅吗?没有可能。

这就是前文说的,新水浒像童话故事一般解读水浒传。更有意思的是,新水浒里郑屠说这句话之前,还狰狞地笑了一下,真就字面上对应了“郑屠笑道”。然而,恐怕整个剧组都没仔细理解“郑屠笑道”里面的原因,如果是有些生活阅历的人看到这儿,终归觉得别扭。

如果只看皮毛,似乎觉得新水浒还原了原著,但从核心人物刻画上,明显是央视水浒强得多。

当然,让郑屠先翻脸,倒显得鲁达师出有名了,新水浒是不是能让鲁达的形象更好?

可惜,不是,看看鲁达刚来肉摊的行为:

鲁达直接先动手打了一个肉摊的帮工。

这个细节恶心至极,直接让鲁达变成了一个仗势欺人的恶军官。

在整个水浒里面,鲁达的性格可谓是最像侠客的。当然,他行事鲁莽,但他不是神经病,不会随便动手。最重要的是,鲁达不是个欺负弱小的人。

原著里,拳打镇关西整个段落,鲁达只打了店小二一巴掌,因为店小二不放金翠莲妇女离开(鲁达已经说了金翠莲的债他本人帮忙还),另外就只打了镇关西,其他人可一个没动。

后面的情节里,鲁达去大相国寺的路上饿极了,有一段和老和尚抢粥吃的片段。

鲁达开始以为和尚骗他,故意不给他吃饭。毕竟鲁达已经出家,过路僧人到寺里挂单,寺里管点斋饭是应该的。

在这种情况下,老和尚抢了餐具,鲁达也没动粗,抢粥吃的时候推了和尚,但和尚说了自己三天没吃饭,鲁达就不抢粥吃了。后面和崔道成、丘小乙动手,鲁达虽然饿着肚子打不过,但也没回来抢老和尚的粥。

提这个事情就是想说,鲁达没有道理因为一个人在郑屠的店里打工,就动手扯他耳朵。鲁大师是个有里有面的人,哪怕是面对郑屠,也会考虑“伸手不打笑脸人”。

说白了,新水浒的编剧看水浒原著的时候囫囵吞枣,甚至没有分清楚鲁智深、武松、李逵的性格。这三人里面,清醒状态下去胡乱打人,恐怕也就李逵干得出来。

2、剧本主题

从其他回答到评论区,不少人觉得央视水浒在黑宋江,觉得央视水浒的主题偏离的水浒传本身。说这种话的人,无非是觉得央视水浒对“投降”的批判很重,或者说觉得把宋江刻画地太像“投降派”。

且不提水浒传本身也是对民间传说、元杂剧的汇总和改编,电视剧到底有没有必要完全按水浒传的主题来拍。

就说水浒传本身结尾诗:

煞曜罡星今已矣,谗臣贼相尚依然。

早知鸩毒埋黄壤,学取鸱夷泛钓船。

读了这几句,你们觉得作者对招安的态度很正面吗?

看了整个故事,难道真有人觉得招安是个好选择吗?

退一步讲,就算原作者出于这样或那样的原因,在结尾处加了皇帝梦游蓼儿洼、给宋江建祠堂的情节,硬是把结局改成了喜事结尾。

但作者是几百年前生活在封建社会的人,一辈子都在皇权制度里面。

现在的电视剧制作团队,还必须依着封建时期的规矩拍电视剧?

至于说央视水浒在黑宋江的,简直无力吐槽,水浒传里面的宋江还需要黑吗?

看看毒死李逵的片段:

宋江自饮御酒之后,觉道肚腹疼痛,心中疑虑,想被下药在酒里......宋江已知中了奸计,必是贼臣们下了药酒。乃叹曰:“......我死不争,只有李逵见在润州都统制,他若闻知朝廷行此奸弊,必然再去哨聚山林,把我等一世清名忠义之事坏了。只除是如此行方可。”

且说黑旋风李逵......听得楚州宋安抚差人到来有请,李逵道:“哥哥取我,必有话说。”便同干人下了船,直到楚州,径入州治拜见。

宋江道:“兄弟,自从分散之后,日夜只是想念众人......特请你来商量一件大事。”

李逵道:“哥哥,甚么大事?”

宋江道:“你且饮酒。”宋江请进后厅,见成杯盘,随即管待李逵,吃了半晌酒食。

将至半酣,宋江便道:“贤弟不知,我听得朝廷差人赍药酒来赐与我吃。如死,却是怎的好?”

李逵大叫一声:“哥哥,反了罢!”

宋江道:“兄弟,军马尽都没了,兄弟们又各分散,如何反得成?”

李逵道:“我镇江有三千军马,哥哥这里楚州军马,尽点起来,并这百姓都尽数起去,并气力招军买马,杀将去。只是再上梁山泊倒快活,强似在这奸臣们手下受气!”

宋江道:“兄弟且慢着,再有计较。”

不想昨日那接风酒内,已下了慢药。当夜,李逵饮酒了。

宋江为了自己死后的名声,亲手毒死了李逵。

且不说李逵是梁山上面对宋江最无脑忠心的人,且不说称兄道弟多少年。

就说一点,李逵在江州可救过宋江的命啊。

江州劫法场的的时候,梁山派来的人都被拦在外围。没有李逵从茶楼上跳下来直接砍翻了刽子手,宋江能不能活都是个问题。更何况后面是李逵一路把宋江背出江州城的。

就这样一个救过宋江命的人,宋江为了自己死后的名声,亲手把他毒死了。

这种角色还用得着黑?

为什么会有人看了原著的这种情节,回来说宋江磕头的时候撅屁股是黑宋江?就按照原著里宋江这个奴性,磕头的时候屁股撅得不会比李雪健老师演得低。

央视水浒把宋江洗得够白了,央视水浒里面李逵是自杀殉毒的。

在央视水浒里,宋江在众兄弟死的死、散的散之后,还会反思一句:“难道我接受招安,反倒是错了?”

原著里宋江可完全没有这个反思,愚忠至死。

央视水浒里甚至加了晁盖对于“招安”的思考。晁盖在身死曾头市前一夜,和阮氏三雄这批最早认识的兄弟探讨过,招安是否比啸聚山林更好。

对“投降”的思考上,央视水浒做的比原著要多。(所以我真不理解评论区为什么有人不知道央视水浒剧本主题是啥)

这一段最后说几句闲话。

新水浒拍成这样,一方面是主创团队有意为之,另一方面,其实是经过长期以来劣质影视剧积累,这个行业的部分从业人员和一部分观众的审美出现固化。

这种审美固化一方面体现在服化道上,所以会出现新水浒雷人的造型(这里说的不光是戴宗那个胡人发型,其他男人鬓角留两缕长发的造型也很可笑)。

另一方面,就是对角色的脸谱化塑造。因为觉得宋江是个正面人物,就不许他有缺点。拍出来他的缺点,就认为是在黑他。

宋江是个仗义疏财的人吗?是。

宋江是个愚忠的人吗?也是。

为什么一个人不能同时有这两个特点呢?宋江有他性格里豪爽的一面,可是也有他身处环境带来的局限性。

宋江带头招安可以是为自己谋出路,也可以是为了兄弟们谋出路,可以是一片好心。但他有这种好心,和他面对皇帝时候的那副奴才相冲突吗?不冲突,这就是个很真实的人物而已。

他有兄弟情,但兄弟情和自己心里秉持的封建忠君思想冲突时,他选择了那个所谓的“忠”,如此而已。

最可笑的是,新水浒粉丝口口声声说央视水浒不尊重原著,新水浒更贴合原著。但宋江毒死李逵这一段,新水浒可是照抄了央视水浒,没按原著拍,这一点他们却不提了。

二、打戏

央视水浒的打戏基本是电视剧里打戏的巅峰,足以媲美《卧虎藏龙》、《新龙门客栈》这种武侠电影。

拿大闹飞云浦一段来举例。

先出场的是武松和两个押送的官差(左边是官差一号,右边是官差二号):

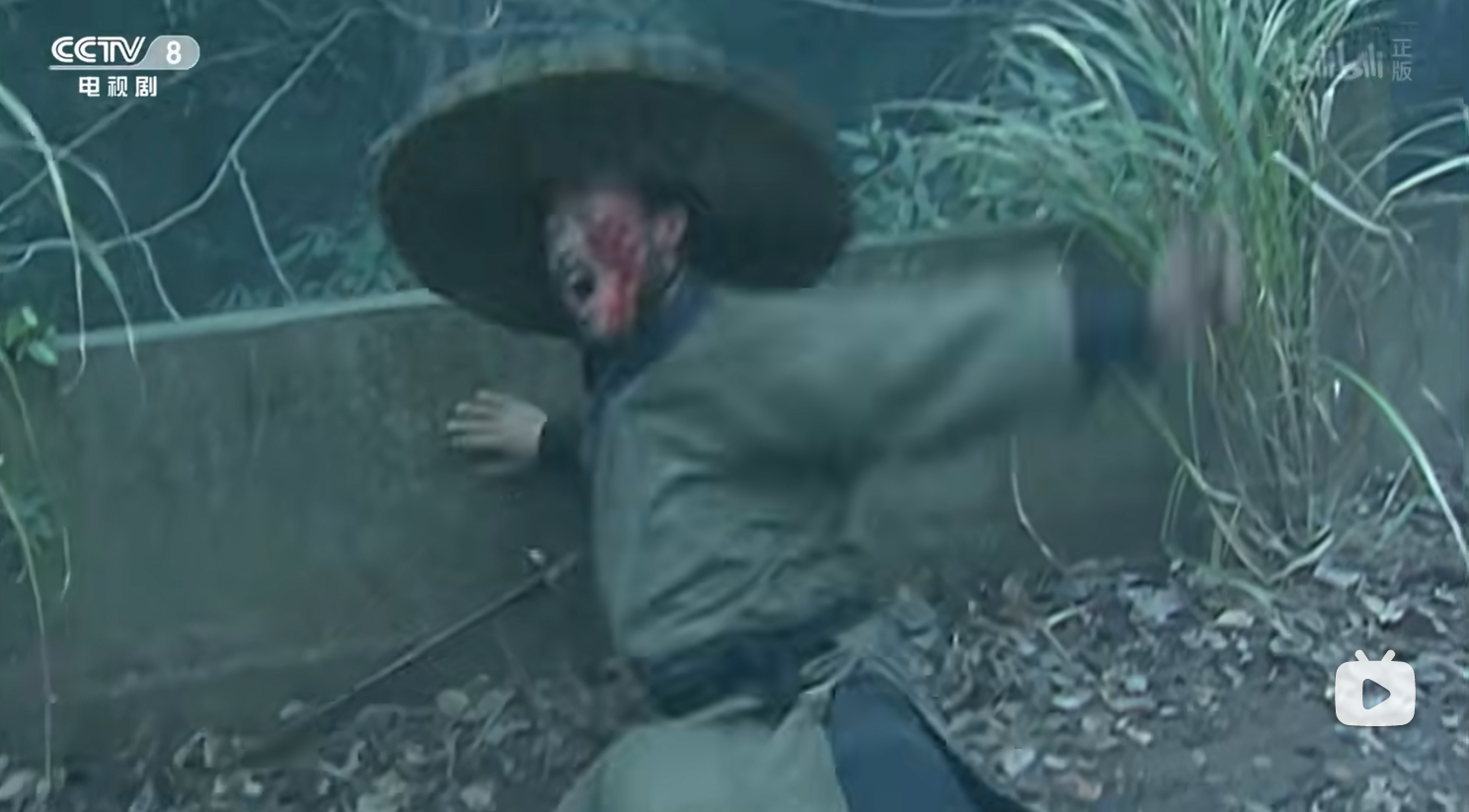

然后是桥上堵截的杀手一号(这里镜头快速拉近,表示此人出现得突兀):

其次是后面封堵退路的杀手二号(这里两个官差手里只拿着水火棍,而两个杀手都提着刀,说明官差一开始并不想参与动手杀人,只负责把人送到这儿):

最后是突然出现的两个辅助,用铁索控制了武松(抱歉这里截不到正面的图):

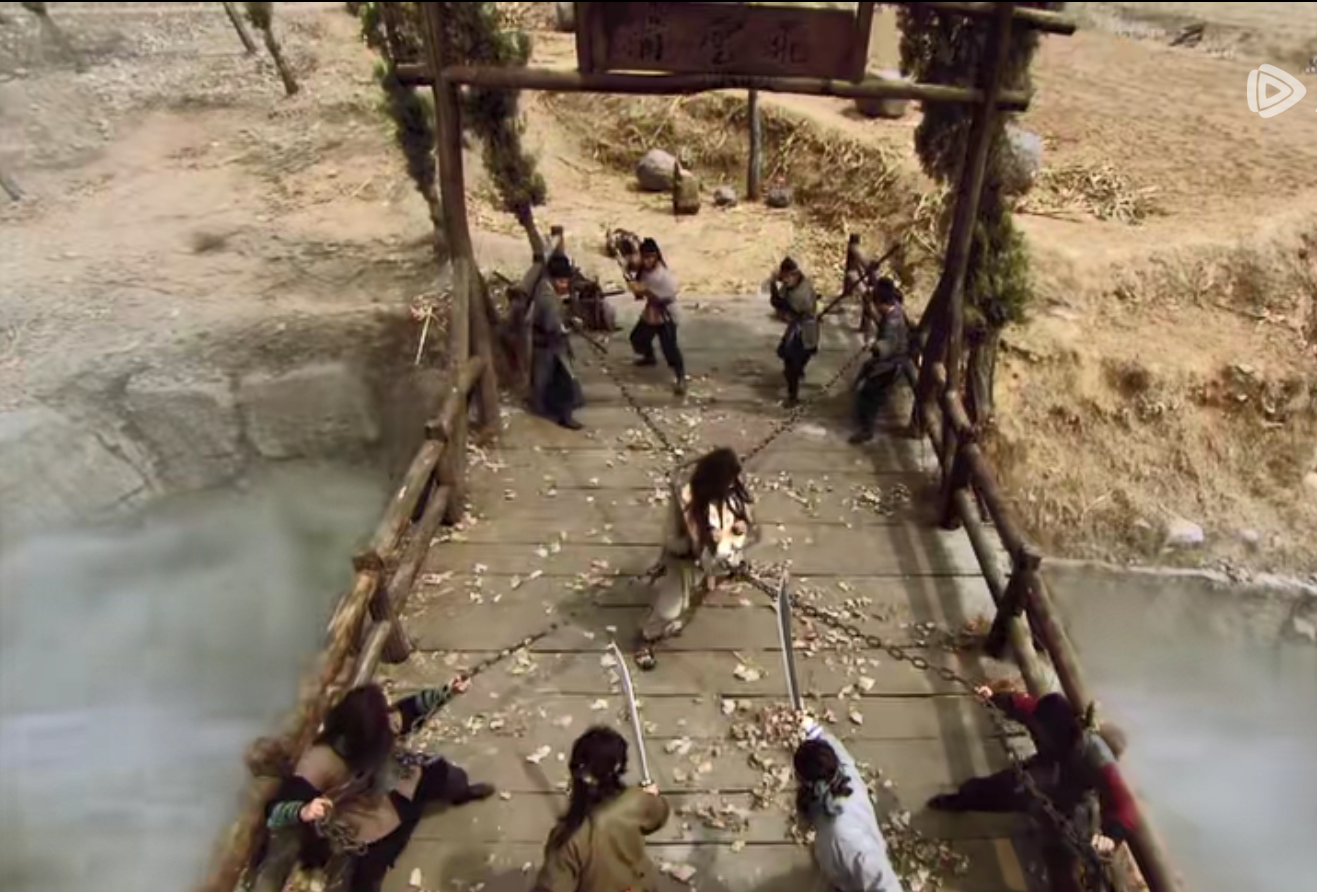

到现在为止,这场打戏的人物到齐了,场面是武松一个对付对面六个。

按照普通武打片,这时候的场面应该如下(反派一个一个上去挨主角打,其他人围着看):

或者像其他优质武侠片一样,设计一个精彩的一打多场面(但这么拍就不符合水浒偏向写实的动作风格):

看看央视水浒怎么处理的。

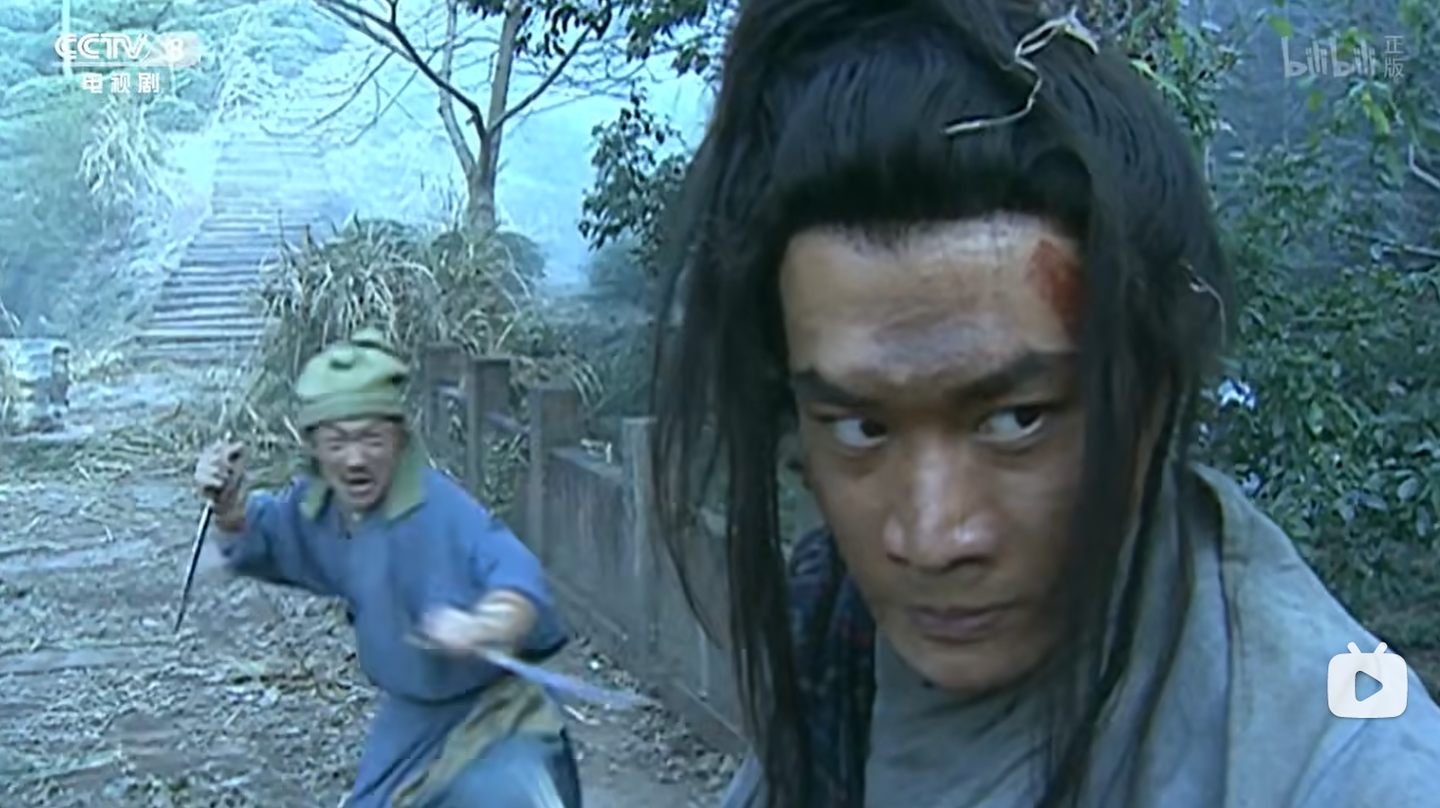

首先杀手二号先从背后动手(注意此时官差还拿着水火棍,没有拔刀,而且故意站的远了):

结果一刀劈开了武松的木枷(武松挨了一刀的这个姿势还挺帅):

同时镜头交代武松为什么没被砍死,因为背后背着施恩送的银子,挡了一刀(也算破财消灾)。

武松回头一脚加一木枷,杀手二号就此下线:

两手各套了半块木枷,活动不方便,所以先迎面一脚。

跟上木枷暴击;

小胡子杀手二号倒地,满脸鲜血表示失去战斗力。

武松用两个动作就解决了杀手二号,此时杀手一号已经冲到面前,武松只能后仰躺下躲刀,顺便一个滑铲把杀手一号踢到自己身后;

看下此时敌人的站位,戴斗笠的是杀手一号,被踢飞之后到了最远的位置,两个辅助趁武松倒地,开始拖行武松。此时最左侧的官差一号意识到武松不好对付,这才开始拔刀。另一个官差被两个辅助挡住了,后面会出现。

下一个画面可以看到最右侧的官差二号从两个辅助身后绕出,也拔了刀(杀手还是在最远的位置)。

注意这里的站位逻辑,在双方开打的时候,两个官差距离最远,所以需要绕过双辅助来帮忙动手。而杀手一号因为被踢到中间的位置,此时为了不挡着双辅助拖行武松,也只能跟着后退。

另外,可以看到官差一号已经到了武松身侧,官差二号稍远。

武松单手用半块木枷挡了一刀,然后打倒了官差一号,同时木枷也碎了(这里有个站位bug,官差一号和二号的位置反了,先上来的应该在武松右侧,但这里成了左侧)。注意这里官差一号只是被打了腿摔倒,并没失去战斗力。

另一侧的官差二号被武松打倒之后,双腿夹着在地上一起拖行;

这是先踢了一脚,注意另半块木枷又帮忙挡了一刀(木枷没限制武松不说,反而成了武器)。注意这里官差二号在拖行过程中刀脱手了,说明失去意识。

双辅助见两个官差不给力,一起回头看杀手一号,此时辅助停止了拖行,杀手一号也终于不用跟着后退,而是上来动手了。

然并卵,挨了一脚,飞得更远了。

武松此时已经打倒了两个杀手两个公差,于是有机会站起身来。在这个时间里,两个辅助换了个方向,又拖着武松往另一边跑。

下一个画面解释了原因,官差一号过来和双辅助打配合了。

武松用木枷格挡了单刀,然后一个巨帅的回旋踢放倒三人。

落地后武松趁热打铁,一木枷先解决了辅助一号:

这一下输出打满了。

辅助二号见己方团队的主力输出不够给力,无奈之下,只好摸出来两把匕首转型打伤害。

然后毫无意外被反杀。

与此同时,官差一号又出现了,打出了己方团队仅有的一点输出。

然而武松血量非常健康,硬抗这一下没什么感觉,转身把官差一号踹下桥去。

最后,被踢飞两次的杀手一号终于赶到战场,

结果:

被拖行了半天的官差一号终于活过来了,准备逃跑:

可惜武松已经杀红了眼,一个都不放过;

不知道从上面的介绍里,大家能否理解这一段武打设计的精妙之处。

在水浒这种现实主义的武打片里,一打六的动作其实很难设计的太合理。再厉害的人,空手对打六个带兵器的对手,都很难取胜,何况武松还背着一个木枷。

成龙说过,为了让一个人打多个人的动作片看上去合理,他需要让当前时刻没参与打斗的对手不出现在镜头里,否则就显得很假。主角打一个反派的时候,其他反派在镜头里晃悠却不帮忙,像傻瓜一样。

但如果你细看大闹飞云浦这段两分钟的动作戏细节,你会发现,整个情节逻辑里,六个对手都没有闲着的时间。

在武松对付两个官差的时候,杀手一号被自己人挡住了,导致不能上来帮忙。

甚至在一闪而过的镜头里,也能看到两个官差不是同时跑过来的,所以武松才能先打倒一个再打另一个。

包括最开头,武松能先打死杀手二号,再对付杀手一号,也是因为一开始就交代了两个杀手的位置。杀手一号在对面桥头,离得远,而杀手二号一直跟在武松和官差身后,所以第一时间就能动手。

动作导演利用窄桥这个地形的特点,让武松一打六的情节变得既惊险又合理。

几个人的站位和先后动手顺序,一切都符合逻辑。

几个反派的行为也都符合各角色的内在逻辑:两个杀手是负责动手杀人的,所以一开始提刀动手的是他们;两个官差本想置身事外,但发现情况不对就开始加入战场;两个辅助一开始只是兢兢业业地完成控制任务,到武松彻底挣脱之后就抄兵刃了。

杀手二号被木枷直接砸头,所以直接死掉(辅助一号同理)。而杀手一号前两次都是被武松踹飞,所以短暂消失之后还能接着打(官差一号同理)。拳脚伤害程度和武器伤害程度的差别,也体现在整个打戏过程中。甚至去计算一下官差一号和杀手一号几次被打倒、踢飞之后再次回到战场的时间,也会发现大差不差。

短短两分多中的打戏里,照顾到这么多细节。

你能在新水浒里找到一场这个水准的打戏吗?

所以我不理解为什么会有观众把新水浒拍的剧情多当做优点。

首先要保证剧情好看,在这个前提下,剧情多才是优点。如果剧本写得都自相矛盾,拍得再多有什么用呢。

新水浒里,武松拿着匕首杀了老虎。或许是导演觉得武松空手打死老虎不合理,所以让武松用了兵器。好吧,我们先认同这个设定。

然后呢,武松拿着长刀打不过空手的西门庆?

那西门庆空手不是随便打死老虎?

这是什么思路的人能写出来的剧本啊?

三、人物

小说也好,电视剧也好,塑造人物的水平是其整体质量的直观评价。核心人物塑造的深入人心,电视剧就更能让人记住。

在剧本那部分,简略说了鲁达这个形象的塑造问题,这部分详细写写武松。

武松的形象,是通过打虎立起来的。

水浒里面,用兵器杀虎的人不少。解珍解宝用弓箭杀过老虎,李逵用朴刀杀了四只。但赤手空拳打死老虎的,只有武松一个。

所以,武松为人称道的是“武松打虎”,而不是“武松杀虎”。

毕竟人类和动物的一大区别就是会使用工具,一旦用了工具,杀老虎这件事就没有那么震撼了。

新水浒最可笑的地方,就是把武松打虎改成武松用匕首捅死老虎。

新水浒的编剧实在是自作聪明。他们只觉得普通人怎么可能赤手空拳打死老虎,不用匕首不合理。

问题是,小说里的武松,能把四百斤的巨鼎扔向半空,落下来再接住。要知道奥运会举重冠军的抓举记录也到不了四百斤。这样的人当然不是普通人,这样的人设就是要空手打死老虎的。

整部水浒里,好汉被充军发配图中,遇上公差杀害的,无一不是束手等死、靠别人解救。只有武松是自己就地反杀,靠的就是这一身蛮力。把这一身蛮力取消了,武松也就不是武松。

原著中,武松大闹飞云浦的时候,两手一扭,就扭断了木枷,所以才能反杀两个杀手。

新水浒里面,武松用木枷磕桥头磕了半天,愣是磕不断木枷。

你以为编剧是想设定一个人人都是普通人的世界吗?那看看下面两个人。

我很想知道新水浒到底在塑造一个什么形象的武松,西门庆会轻功、会袖里乾坤,蒋门神会大力金刚抓,新派武侠小说的招数都出现了,唯有武松如同废物一样,两个胳膊的力气还不如蒋门神两个指头,拿木枷没办法。

当然,你可以认为编剧就是想塑造一个废物武松,问题是,武松带着枷,被铁链锁死,躺在桥上被两个人拿刀砍了半天,居然一刀没砍中?

武松到低是会不会武功呢?

新水浒对人物的塑造,说真的,放在童话故事里也不太合格。

武松在原著的形象是一个擅长街斗,不擅长兵器马战的。打方腊时,武松单杀贝应夔,也是用蛮力把对方从马上拉下来,然后一刀砍死的(水浒里步将阵斩马将的案例极少,如果排除对方溃败时候的追杀,恐怕仅此一例了)。

原著里武松打人大多是一两招就结束。打西门庆时,第一下大意被踢掉了刀,第二下就把西门庆抓起来从楼上扔到街心摔残了。打蒋门神时,也是虚晃两拳,然后一个回旋踢就解决了。

央水水浒里,为了让武松的武打镜头多一些,做了精心设计,武打既不乏味,又不让人觉得武松很弱。

比如打西门庆时,西门庆突然从床下抽了两把刀,趁武松惊讶的时候,还把武松的单刀磕飞了。之后武松空手对双刀,再到空手对单刀,再到空手对空手,依旧压着西门庆打。这样的设计,既能显示武松的强大,也不让打戏一边倒。

打蒋门神也一样,蒋门神空手打不过就拿条凳当武器,再打不过就推班车撞武松。这样的设计很合乎人物心理,打不过就找工具,同时还展示武松的厉害。

至于新水浒的设计,有兴趣的自己看吧,我实在不想描述了,无力吐槽。打西门庆的时候靠着自己的刀比对方的刀锋利,砍断对方的刀才惊险反杀,否则武松都被西门庆打死了。

武松这样一个天神般的人物,被新水浒塑造成一个废人。杀潘金莲时,甚至被潘金莲抓住匕首,武松甩了几下都甩不脱,难以理解。

最后,再看看镜头的差距,同样是武松亮拳头,逼迫蒋门神答应三个条件的画面。

当然了,读者也不要因为我拿武松一个人物举例,就以为新水浒只把这一个角色塑造废了。

前面的鲁智深更离谱,鲁大师作为原著中佛性最强的一个人,硬是塑造成一个不讲理的人。新水浒里,鲁达打镇关西之前先打伙计出气,瓦罐寺里老和尚下跪请求的情况下硬抢和尚的粥(原著是以为老和尚骗他的时候抢的,说清楚之后就不吃了)。

至于宋江,新水浒开篇居然把宋江塑造成不通官场规矩的新手小吏。

原著里,宋江深通官场,去给晁盖通风报信的时候,一番言语稳住下令抓人的何观察,瞎话编得滴水不漏。后面宋江发配江州,拿捏戴宗的一番操作,也把鸡贼的性格展现地淋漓尽致。

好笑的是,新水浒的粉丝攻击央视水浒的时候,总是说央视水浒乱改编,有趣得很。在我看来,新水浒的改编才是离谱至极。

最后,说一下为什么说新水浒像童话故事。

因为新水浒在想要表达一个自认为的观点时,会忽略掉所有情节的合理性。

比如把武松打虎改成匕首杀虎,忽略了整个电视剧武力值的统一。比如为了体现武松在飞云浦的危险程度,硬要让武松扭不开木枷。也比如为了凸显宋江的正面形象,把宋江作为小吏的精明、圆滑直接扔掉。

这样的宋江,确实让某一些观众满意。

有的观众思维很简单,他觉得某个角色是正面角色,就不接受这个角色有任何污点。曾经我在知乎说了一句林冲性格懦弱,惹怒了一大批林冲粉丝。因为他们觉得林冲是好汉,所以没有缺点,更不可能懦弱。

可惜,水浒前半段对人性的塑造非常精细且真实。任何一个大篇幅描写的角色,都不是简简单单脸谱化的角色,这种真实感在古今中外所有小说里面都很难得。

比如鲁智深,如果看他的很多行为细节,其实很让人反感。拉李忠喝酒时,嫌李忠卖艺太磨叽,直接把周围观众赶走。第二次大闹五台山上,给别的和尚吃狗腿,人家不吃他就生气打人。

但是,只有这种脾气急躁,脑子耿直的人,才会为了金翠莲妇女,把自己的前途搭进去。

但凡换个做事之前先深思熟虑的人,就很难去打镇关西了。

武侠小说里的大侠看着完美,平时温文尔雅,一旦需要打抱不平时,又果断动手毫不犹豫。这样的人生活中不多见。就如华强买瓜的故事里,瓜贩子坑了不少买家的钱,但大多数人就算发现称上做了手脚,也不会出手教训瓜贩子,最多要回自己的钱就走了。而动手打瓜贩子的人,生活中通常本来就是脾气不好的人。

这就是角色的真实感。

再比如武松,武松的形象更不完美。帮施恩抢快活林的时候,无非是黑吃黑,完全谈不上是正面行为。这个角色的性格就是谁对我好,我就对谁好,没那么多大道理。这个形象是众多小老百姓的缩影,亲哥被害了,第一反应是找官府。被发配一次之后,官府赏脸,他也还跟着官府混。直到被逼到绝路,才走上反社会的道路。

在比如林冲,这个人物对地位高过自己的人服从性很强,说白了就是软弱。自己老婆被高俅的儿子两次逼奸未遂都忍了,不说没犯上梁山,甚至没像王进一样润掉。这样的人其实算是社会的底线,他这么能忍的都能被逼上梁山,可见高俅有多混账。当然,上了梁山后,他性格依然软弱,被一个远不及自己的王伦几次三番拿捏。

又如宋江这个角色,如果问我,原著里这个角色塑造的好不好,我自然觉得好,真实且深刻。但如果问我,生活中像宋江这样的人,我喜欢吗,那我不喜欢。当然,这并不妨碍我喜欢作者塑造的这个角色。

一个好的角色,并不是不能有缺点。这是新水浒的编剧们以及一部分观众很难理解的事情。

四、造型

这一部分我想批评的不是新水浒,而是一大批劣质古装剧,新水浒只是一个代表。

被大家吐槽烂了的杀马特造型戴宗就不提了,我想批评的是在古装剧里面很常见的一种发型。

不知道从什么时候开始,古装剧的人喜欢披头散发,似乎还觉得挺好看?

阮家这三就不用说了,一言难尽。

这种造型的人在古人眼里是啥样?做个类比,就是现代人眼里的这种:

拜托,阮氏三雄只是不太遵纪守法,可也不是脑残儿童啊。导演麻烦稍微想想,有谁会披着头发下水打鱼啊,就是现代人下水游个泳也不会散着头发吧?这哥三从水里出来,头发都能绞两条鱼,外加一斤水草。

做这种造型的人,恐怕是连古人为什么要束发都不知道吧。

束发

束发的作用,好看还在其次,重要的是生活方便。古代人没条件经常洗头发,要是头发散着,日常劳作容易沾灰尘、沾汗、沾水,而且蓬松的头发很容易滋生大量虱子、跳蚤。

央视水浒的造型是这样的:

武松的发型就是典型的普通男人发型,头发捋顺了,在头顶挽个发髻,也不需要拖在脑后(否则拉屎要撩)。

宋江比武松多了一个头巾,头巾在户外活动时能遮挡尘土风沙,有保护头发的作用。因为宋江是长途跋涉刚到柴进府上,所以头巾还没解。

柴进因为有钱,带了个帽子,注意古代的帽子是固定在头发上的,有的用绳子绑,有的用簪子插着,一般不会掉。

歪个题,三人的服饰也符合人物设定,武松和宋江是逃难的,穿的是粗布衣服。柴进穿的是锦服,领口袖口特别制作了,如果特写看的话衣服的花纹也很密集。武松是个粗人,日常干活,所以袖口扎起来,宋江和柴进地位略高,穿的都是宽袖。

除了流浪汉、疯子等特殊人群,正常人都会束发。“披发”是野蛮人、胡人才做的事。

董超薛霸两个小吏虽然邋遢,但也束发了。

央视水浒里头发相对不讲究的是石秀,毕竟人设就是个流浪汉。没头巾、没帽子,随便拿布条包了头,即便如此,头发也束起来了。

刘唐出场的时候虽然束发了,但比较杂乱,就无怪雷横觉得他不是好人了。

武松当犯人的时候,没有梳头发的条件,头发才会像新水浒里面史进那样散乱起来。

后来施恩为了拉拢武松,派仆人来帮武松洗澡,洗完就把头发束好了。

头发整理好了,人明显就精神起来。

注意武松被刺配时,额头刺了字,正常情况下一定会暴露出来。如果披头散发虽然能遮住,但在街上让人看到,总会觉得你不正常,说不定有啥问题。所以武松只能打扮成行者,合理合法地遮住刺字。

再看看新水浒的武松,在家里直接披头散发,和潘金莲站一块,两人看着都不是啥正经人。

出门在外,这头发更凌乱了。话说头发不扎起来,吃饭的掉进碗里也无所谓吗?您这发型,低头喝一碗酒,半碗都让头发吸走了。

髯

古装剧成年男人造型里,另一个指的吐槽的就是鬓角留两缕头发。

这种造型倒也不全是无中生有,古代有类似的东西,那个是髯。

人的胡子,嘴唇上面是髭,下巴的是须,腮帮子上的叫髯。关二爷就是因为“美须髯”,所以被称作“美髯公”,说明古人也缺失喜欢“髯”好看的男人。

问题是,你垂下来的应该是髯,不是头发啊。

至于新水浒里面这位小哥,您一点胡须都没有,硬是拉两撮头发假装是髯,不怕被当成精神病吗?

央视水浒里林冲的造型看得就比较清楚,鬓角处梳起来的头发和垂下来的髯是分开的。

央视水浒的燕青也没有髭须,留了一点髯,但也能看清楚髯和头发是分开的。

对比一下三种典型的成年男人,宋江有头发没有髯,林冲有发有髯,鲁大师没头发只有髯。

央视水浒里面,只有卢员外这种在坐牢的时候,才会把鬓角的头发一起垂下来。

至于新水浒,简直神魔乱舞,自己看吧。

注意这里的呼延灼可不是坐牢的时候。