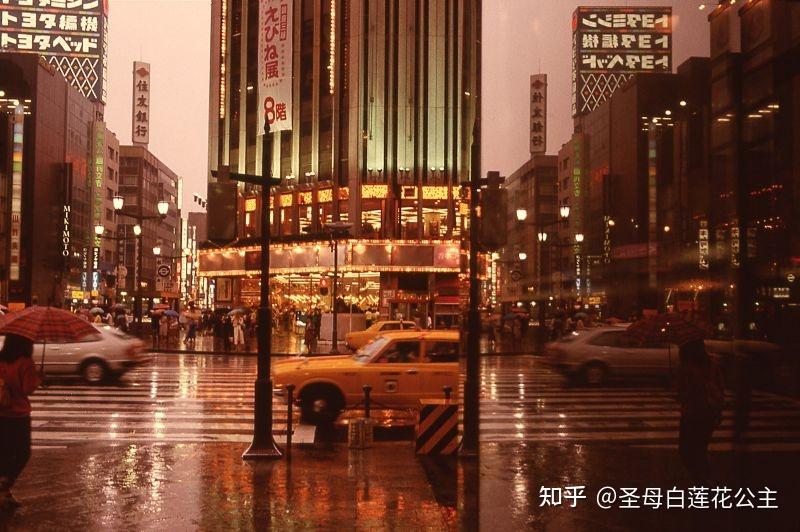

- 中国对日本低欲望社会认知,是基于过去20多年的光景。

彼时日本人欲望之疯狂,远超今日之中国。

- 当时,日本也是男多女少,在恋爱方面,女性有着绝对优势。

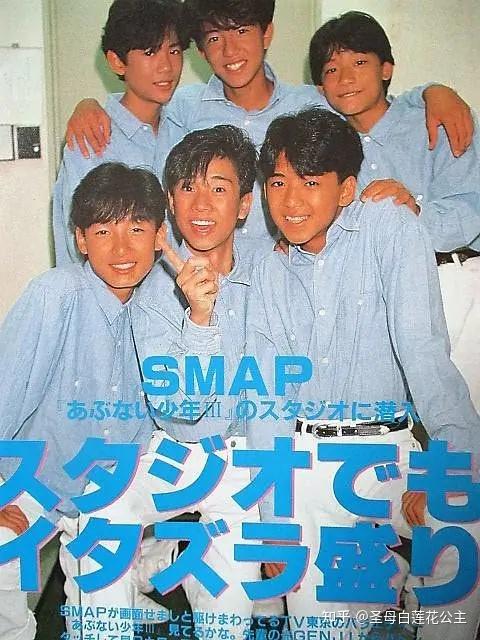

在80年代的日剧,只有木村这样的高颜值男性,才能找到合适的女友。

- 当时日本女性身边往往有几类男性朋友:

- ① 跑腿男。

- 就是开车的车夫。当时许多女性出门是绝对不坐地铁和公交的,找一个男性朋友开车接送。特别是女大学生和刚入职的年轻女性,身边都有跑腿男。

- ② 买单男。

- 女性出去吃饭,是没有付钱的习惯,都会有男性来买单。

- ③ 送礼男。

- 会定期有男性送礼,当然会得到一些小甜头,但不能指望太多。

- ④ 本命男。

- 真正的男朋友,当然你不仅仅要帅气,还要有钱。

- 当时请女性吃饭,得5万日元以上的高级餐厅。

80年代,日本人流行请女朋友吃法国大餐。

- 当然还要去高级酒店,送昂贵的珠宝首饰。

反正谈恋爱对于日本男性来说是一笔惊人的开销。

- 现在,日本要找到好工作很难,但在泡沫经济时代,是公司在求人。

那时候去参加面试,日本企业会报销来回的出租车费用。

- 面试结束,日本企业还会给候选人送一些小礼物。

正常情况下,第一轮面试日本人都会通过,后面就是公司参观环节。

- 参观环节最重要的就是:请这些候选人大吃大喝。

出手要大方,必须都是六本木高档的寿司店。

- 如果吃得差,人力资源部回头会被公司领导大骂。

如果是看中的人才,甚至会出手送现金券,高级西装,名表等等。

- 现在企业暑期招实习生都是很习以为常的。

在泡沫年代,日本企业招募实习生会全部安排好,来公司参观,带出去旅游,安排住宿等等。

- 每当还没毕业的学生,暑期要去某日本公司实习,其人力资源部负责人电话中会一定强调一点:

“千万不要带钱哦!”

- 当然,日本公司还提供各种各样的福利,包括安顿新入职员工的搬家费,不亚于五星级酒店的健身和游泳设施。

当时许多大公司都有自己的健身房和游泳池,以及一年好几次的团队旅游。

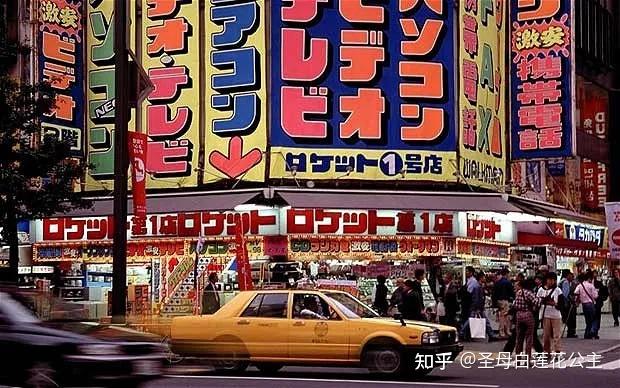

- 在盛世年华,所有人都在消费升级。

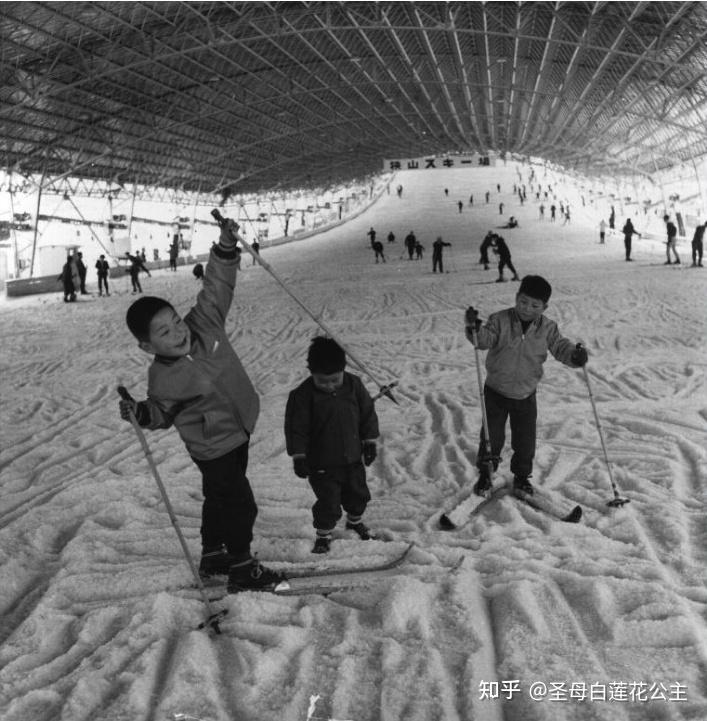

当时的日本开始流行滑雪,成为一种高规格的运动方式。

- 东京人都想去滑雪,但是很多滑雪场离东京太远。

于是1993年在东京附近的千叶开业了造价400亿日元的室内全天候滑雪场SSAWS。

- 这个滑雪场,提供一年四季的室内滑雪服务,期望成为东京人休闲消费必去的场所。

开业后门票7000日元,前3年客流量100万人勉强保本。

- 经济泡沫破灭后,游客人数大幅下降,许多还是用打折券的学生。

夏天的时候,滑雪场生意最好,但是维护成本也最高,不亏本才怪。

- 那时候这个滑雪场一年赤字要20亿日元。

到了2003年9月才不得不拆除,变成了宜家。

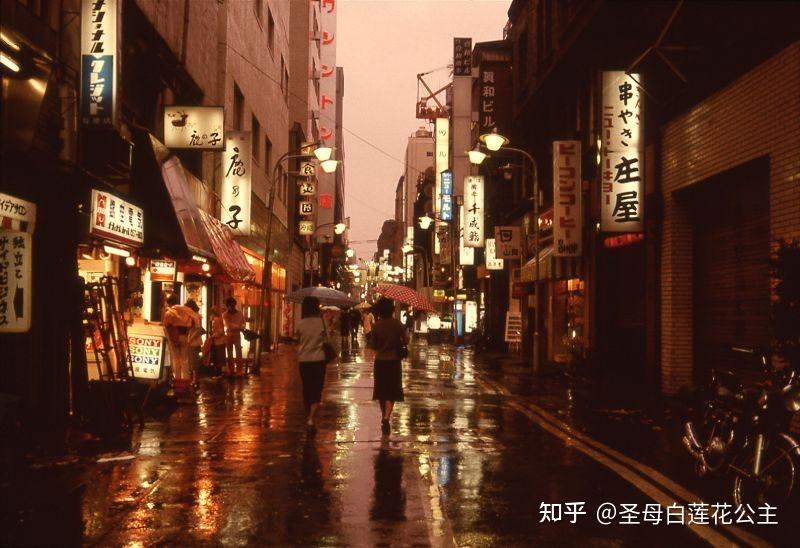

- 日本还有一个潮流就是高端餐饮消费,特别是对于西餐的追求。

1985年日本外国餐饮企业有425家,到了1991年变成了3200家。

- 消费的大头是企业公款吃喝,也就是所谓的招待费。

在泡沫经济时代,企业招待费如果一晚消费不到10万日元,根本就没办法谈下去了。

- 东京的高端法国餐厅Robuchon,人均消费5万日元起步,一晚上消费超过百万日元的大有人在。

星期五也成了日本人必然会在外面就餐的日子,人均餐厅花费5000到2万日元,而年轻人会在3-5万日元的高价。

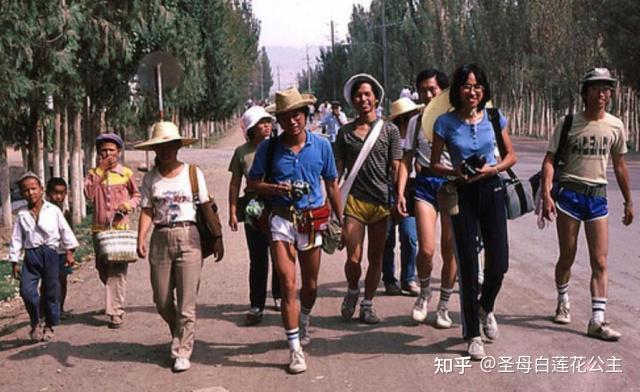

- 日本另一个高端消费就是出国旅游。

现在旅游的主力是中国人,你会在全世界的奢侈品商店见到会讲中文的服务员。

- 2015年中国旅游花费总额为1045亿美元,差不多是11.4兆日元。

然而,1990年的时候日本人出国旅游的花费就有12.7兆日元。

- 即使不扣除通胀,也比2015年的中国出境游花费还多。

那时候日本人平均出国花费为115万日元。

- 当时日本人扫荡了全球的奢侈品店,大家看到日本人来,就是财神爷来了。

许多日本公司甚至在澳大利亚,新西兰等地设立海外的养老村,让退休员工去海外养老,陪送翻译和其他基本设施。

- 1989年,日本股市达到顶峰。

东京证券交易所日均交易额达到8.8兆日元,总市值突破611兆日元,占全球证券市场的28%。

- 日本股市的成交量比大洋彼岸纽约证券交易所高出1.8倍。

大量美国企业被日本公司吞并。

- 从1975到1995年,日本的GDP在前15年保持了4%左右的经济增速。

广场协议前,日本的出口占比较高,但是伴随着日元升值,出口在1985年开始对经济负面拖累。

- 好在当时经济景气,信贷宽松,股市昂扬,民间投资雄起。

1990年开始,日本经济增速全面回落。

- 1985年9月22日,广场协议后,伴随着本币升值,日本央行开启了货币宽松之路。

1986年1月开始不断下调利率,到了当年的4月贷款利率水平从5%下调到了3.5%,存款利率从1.5下调到了0.26%。

- 利率水平的下降有利于推升大类资产的价格,日本居民源源不断把钱投入到冉冉升起的股票市场。

甚至当时的黄金市场,由于有保值的功能,被日本老百姓连续爆炒。

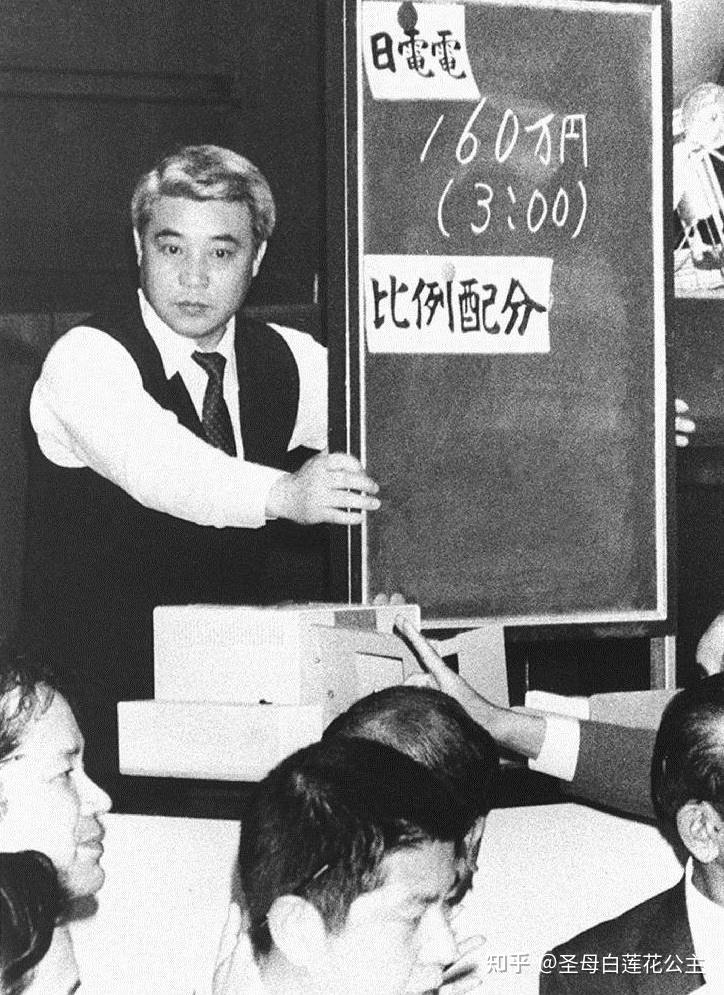

- 代表日本股票市场泡沫的,就是日本电信电报公司NTT的上市。

在当时电信电报就是全球商业模式最好的科技股。

- 日本电信电报公司最早是属于国有的,在1985年4月1日完成了民营改制。

当时日本首相中曾根康弘上台后,希望将日本的国有电信,国有铁路,国有商场等都完成私有化改制。

- 这个制度下,首当其冲的就是NTT。

1986年9月,日本大藏省决定把手上186万股NTT政府持股投入到股票市场,最初定价30万-40万区间,却被爆炒到119万的新股价格,而且还是需要居民凭借身份证一人一股申购。

- 到了当年的11月26日,居然有1085万人收购,差不多是10%的日本人口。

当时老百姓的算盘很简单,中了新股稳赚不赔。

- 一般上市后会上涨个30%。

你只要中了一手,就能赚几十万日元,而当时日本家庭年收入也就350-400万日元。

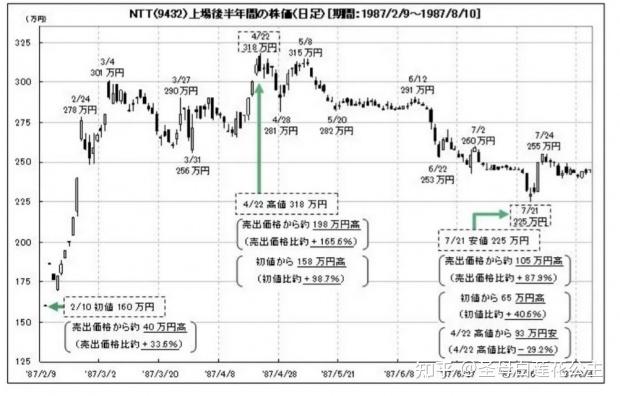

- NTT在1987年2月9日上市,第一个交易日暴涨40万日元,到了4月22日已经上涨到318万日元。

这只代表国民经济的大盘蓝筹暴涨,也推动了日经指数两个月内大涨22.4%,并且在这一天总市值超过了纽约证券交易所。

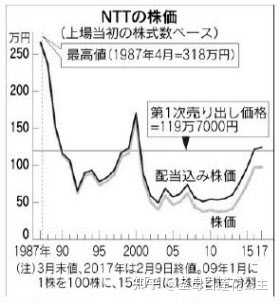

- NTT的总市值达到了惊人的3500亿日元,超过了当时的美孚石油成为全球市值最大的公司。

大家都觉得NTT是政府专门送给股民的福利,怎么可能下跌呢?

- 最终NTT股价跌去了99%。

相反,日本大藏省在泡沫经济期间,向资本市场卖出了价值10.2兆日元的NTT股票,成为了最大的赢家,接盘的都是相信政府红利的散户。

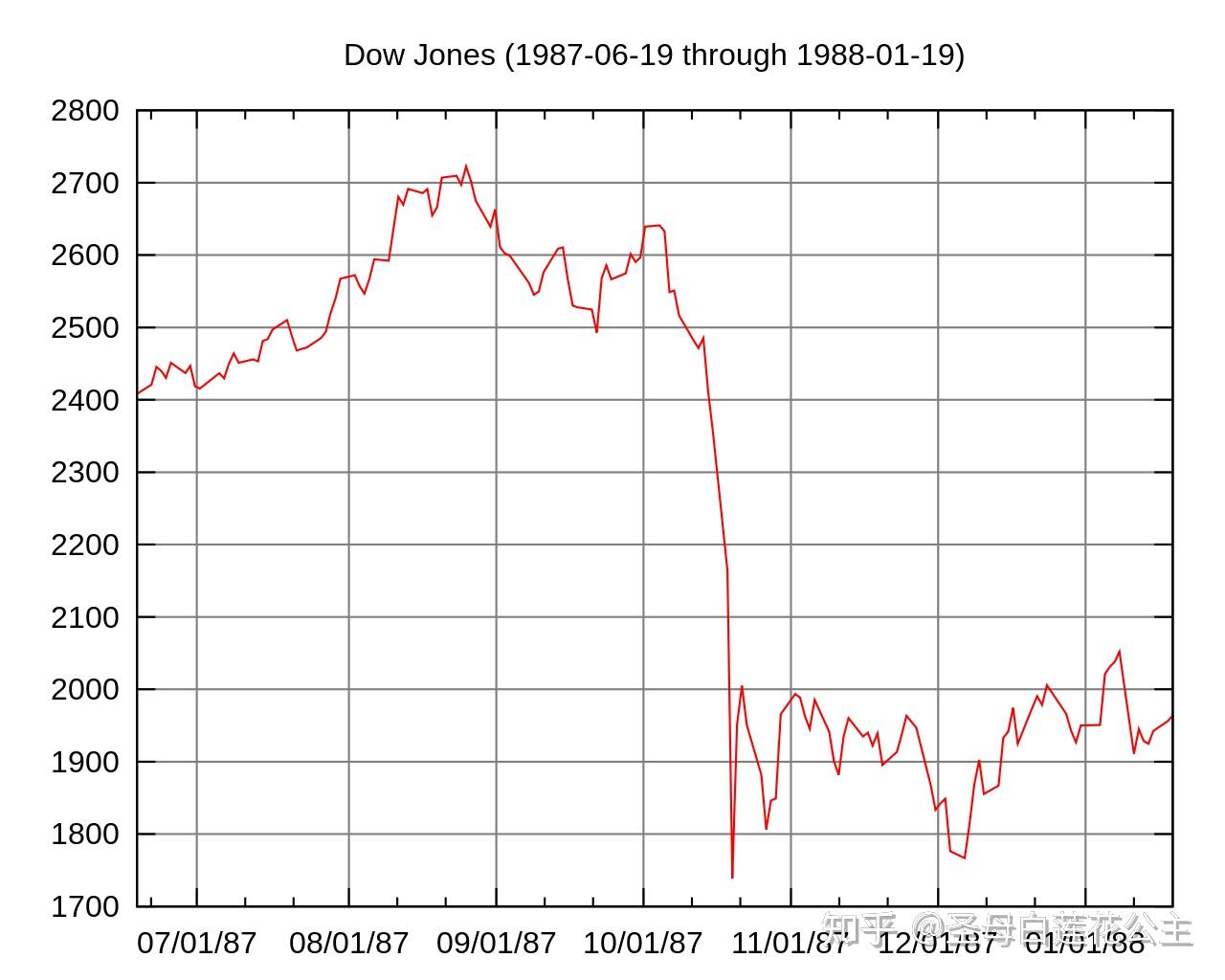

- 1987年出现了另外一件事,美国股市的黑色星期一。

根据索罗斯的回忆录,这是一场几乎绞杀这只大鳄的灾难。

- 索罗斯看到了美国股市的泡沫,但他认为当时日本股市的泡沫更加严重。

于是一手做多美股,一手做空日股。

- 然而美股提前出现了暴跌,导致了一轮全球股市的快速下跌。

索罗斯最终成为了“卖在底部的那个家伙”。

- 相反,日本股市在调整之后的10月21日,居然反弹了2037点,反弹幅度9.3%,创历史最高单日涨幅。

日本股市能够强力反弹,和日本有着大量的散户有关。

- 1986年日本的散户数量是960万人,到了1990年达到了1540万人。

在长期利率水平下降的时候,越来越多的日本个人选择把钱投入股市。

- 日本家庭资产中对于股票的配置比例,从1980年的6.5%上升到了1987年的10.7%。

这个过程中家庭资产总额也从372兆日元上涨到了832兆日元。

- 下图我们看到家庭资产中对于股票的配置比例在1989年达到11%之后开始了不断的下滑。

- 推动存款搬家的不仅仅是低利率,还有政府的推手。

1988年之前,日本家庭存款在邮政储蓄银行的小额存款是不交税的。

- 到了1988年4月,日本政府对不超过350万日元的金融产品一律征收15%所得税和5%原住民税。

当时是因为看到许多富人运用政策红利的漏洞,将大额存款变成一个个小额来逃税。

- 但是这个政策一出,推动了大量存款离开邮储银行,进入股市。

当时日本家庭有30%的存款放在邮储银行,存款总额高达300兆日元,是全世界最大的银行。

- 这个政策出来后,大约有45兆日元离开银行,进入了股票,房地产和黄金市场。

当然,投身股市的不仅仅是散户,还有大量的企业。

- 以松下幸之助的松下为例。

1987年,坐在轮椅上的92岁松下幸之助接受了昭和天皇的大勋章。

- 两年之后,他离开人世,留下来2450亿日元遗产。

接受的新任社长开始大举投资,成立了松下公司的投资财务部。

- 之后,松下的金融资产总额达到了惊人的1.1兆日元。

特别是日元升值以后,许多企业基本面的经验每况愈下,只能寄希望在投资上弥补公司的业绩下滑。

- 特别是一些出口企业,因为日元升值,出口不利。

这些企业选择在海外低成本借钱,然后资金流入股市,股票上涨后带来了获利。

- 这就是“套利交易”的雏形。

最终没想被自己杀死。

- 90年代前夜,三重野康上台,成为了日本央行的行长。

后来,许多人称其为“刺破日本泡沫的人”。

- 他在上任后8个月内,连续3次加息,意图对过热的经济进行拨乱反正。

但世上没有这么简单的拨乱反正,经济不是过热,就是过冷。

- 如同《乌合之众》所说的,人在群体中的智商会大幅降低。

于是经济的向上或者向下波动必然出现羊群效应,最终的结果就是矫枉过正。

- 和前几任日本央行行长不同,三重野康个性刚烈,不会屈服于首相的意愿。

在他之前,央行行长都是首相的经济政策“马仔”。

- 三重野康在多次发言中,甚至都不给桥本龙太郎面子。三重野康一上台,就不断打压通胀。

从1989年5月31日上任,到1990年8月底,日本商业银行的贴现率从1%上调到了6%。

- 一顿猛药之后,高高在上的资产价格泡沫开始了崩塌。

之后的一切都是历史,日本的股票开始暴跌,紧随其后是1991年房价开始下跌。

- 在三重野康上任一年内,日本股市市场蒸发了将近50%。

由于日本的整个金融市场环环相扣,经济增长又和虚高的资产价格,消费泡沫相关。

- 老百姓早已经把钱从银行搬到了股市,楼市和其他理财产品中。

最终整个资产价格泡沫的破灭,对社会引起了连锁反应。

- 这让许多日本人的财富一夜之间回到了解放前。

在泡沫经济破灭后,日本出现了持续几十年的通缩。

- 经济长期不增长,年轻人越来越感受不到社会的进步和变化。

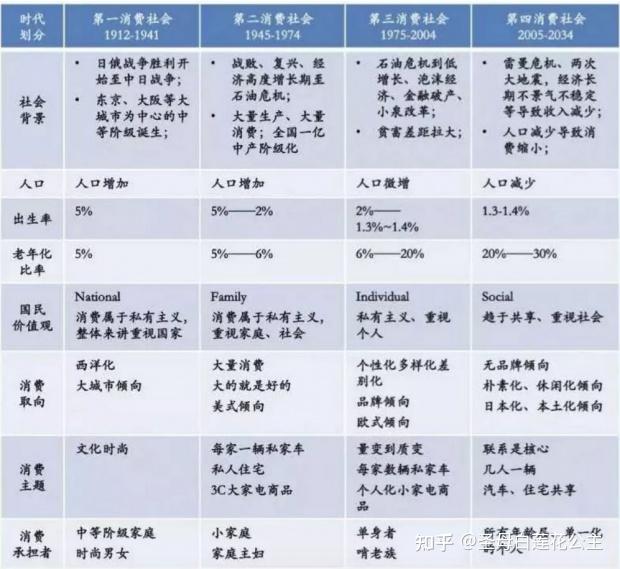

到了2005年开始,日本进入第四消费时代。

- 背后的时代背景是,泡沫经济之后的去杠杆,导致整个社会在过去的20年时间,几乎没有太大的发展。

没有经历过泡沫经济的“平成一代”开始进入社会。

- 美国学者傅高义当年在《日本第一》中赞赏的有追求、有抱负,且精于计算的日本年轻人不见了。

不论物价如何降低,消费都得不到刺激。

- 贷款期限达35年,银行信贷利率不高于2%,却无人问津。

年轻人失去物欲和成功欲,对于车和奢侈品嗤之以鼻,都宅起来,因陋就简。

- 在他们成长的岁月,没有见过社会的大发展,身边的人都是老老实实在一个公司做职员。

前几年有一个很火爆的日剧《半泽直树》,也代表了今天日本的企业文化。

- 这一批新的消费者,开始把金钱花到“美好的时光”。

一家家泡沫经济的高档餐厅,变成了一个个廉价的居酒屋、拉面馆。

- 即使在居酒屋吃烧鸟,大家也是以喝啤酒为主。

优衣库成了第四消费社会的新潮流,冷淡的MUJI,意思是没有品牌的好东西。

- 他们已经不像父辈那样追求LV或者香奈儿。

无论你的收入多少,大街小巷都穿着优衣库同样的品牌。

- 轻便的羽绒服可以穿一个冬天。

生活回归朴素。

- 长相甜美的东京女孩在选择对象时,也不再像80年代那样高要求了。

她们只要那个男生有一份稳定的工作就行。

- 事实上,这个在日本社会都是相对高的要求了。

就像今天中国女生说,对于找对象的要求就是一定要有房子,然后最好没有贷款。

- 在泡沫经济破灭后,曾经自以为豪的日本“终身雇佣制”受到很大影响。

越来越多的公司招聘非合同工,以临时工的方式来降低成本。

- 只有那些大公司才能给出拥有良好福利的合同工。

越来越多的日本人成为了“时薪”一族。

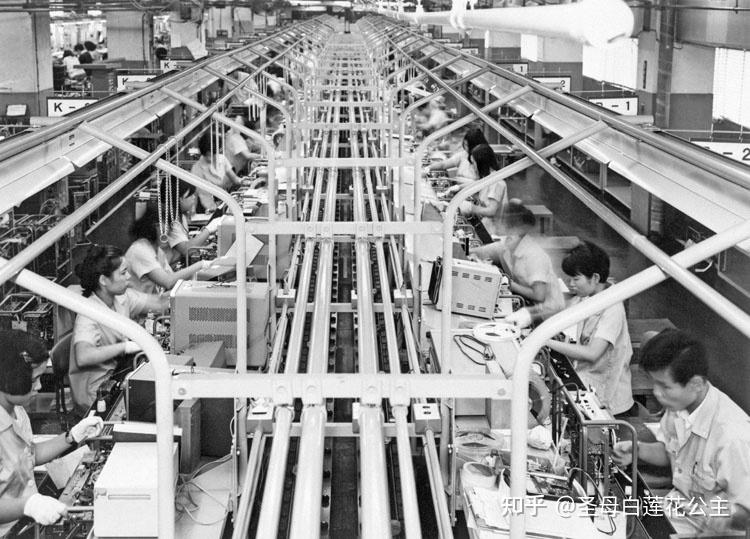

- 回看二十世纪六七十年代的日本,其经济复苏与发展令人震撼,步伐极为迅速,图景蔚为壮观。

这跟90年代以来经济增长停滞的日本简直判若两国。

- 按照傅高义本人在《日本新中产阶级》中的描述,那可是一个尤为典型的“高欲望”社会。

城市里的新中产忙于升职、加薪、买房和子女教育,他们焦虑、紧张,激烈的竞争使得他们必须马不停蹄向前奔跑。

- 根据日本内阁府2022年的性别报告,25.4%的30多岁女性和26.5%的同年龄段男性表示不想结婚。

19%的20多岁男性和14%的女性同样没有结婚计划。

- 中国经济的增长最终要从投资转向消费。

但是,现今的制度设计和安排,却和刺激消费的“高欲望”相悖。

- 年轻人不婚不育观念日趋普遍。

60年代是传统的一代,70、80年代是转型的一代,90、00年代向往独立、自由、享受。

- 发达国家也走过类似的道路。

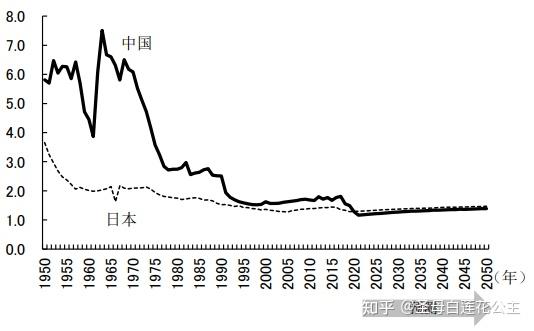

从国际看,因生育率下滑、晚婚、不婚率和离婚率提高、人口流动等因素,家庭规模小型化是世界各国人口发展的普遍趋势。

- 2013-2021年中国结婚登记对数从1347万对的历史高点持续下滑至764万对。

中国离婚对数于2019年达峰,由于离婚冷静期制度,2020、2021年离婚对数逐渐下降。

- 不婚导致大量单身人口的出现,民政部估计2021年独居单身成年人口或高达9200万。

年轻人对组建家庭、养儿育女的意愿逐渐下降,对婚姻的依赖不如以往强烈,单身经济盛行。

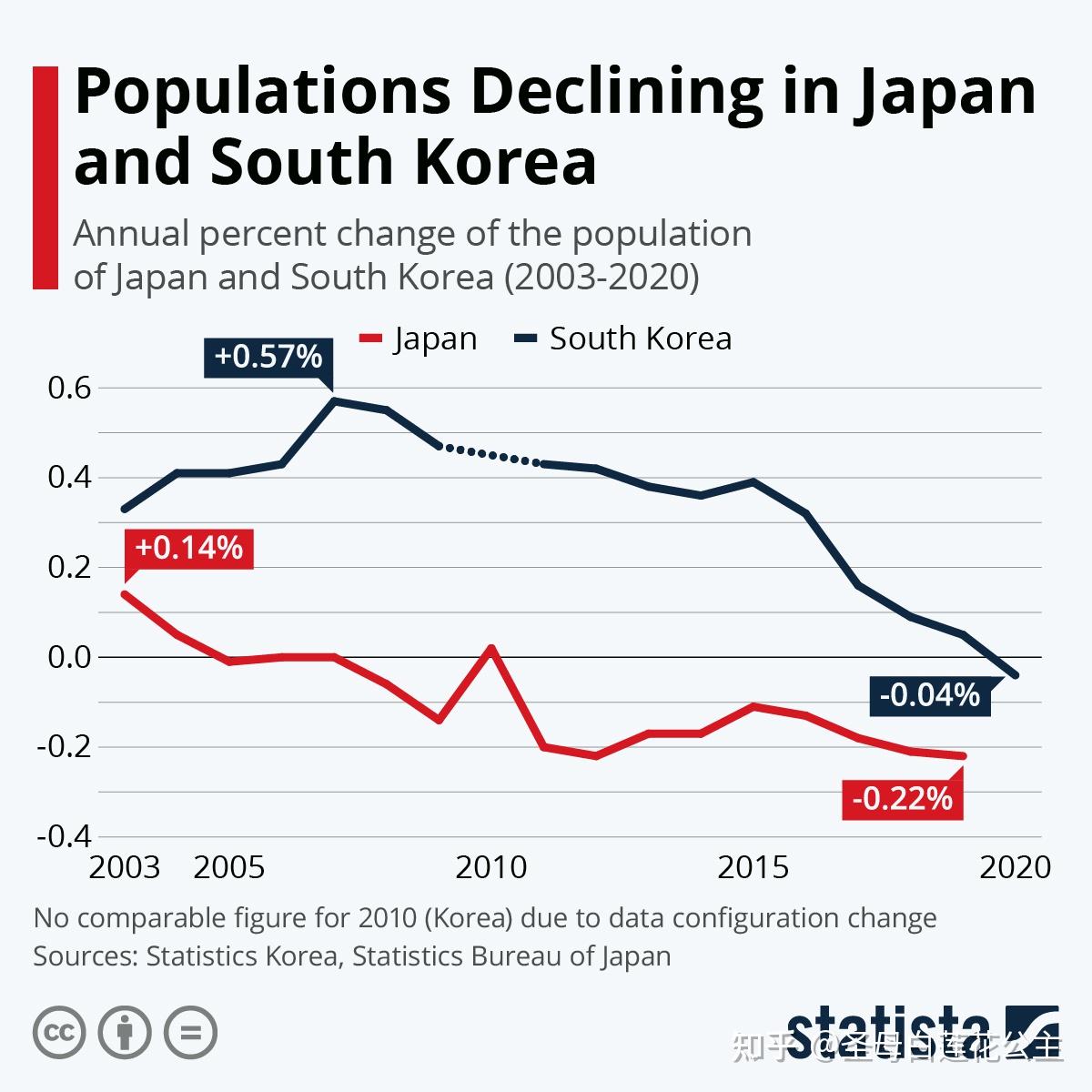

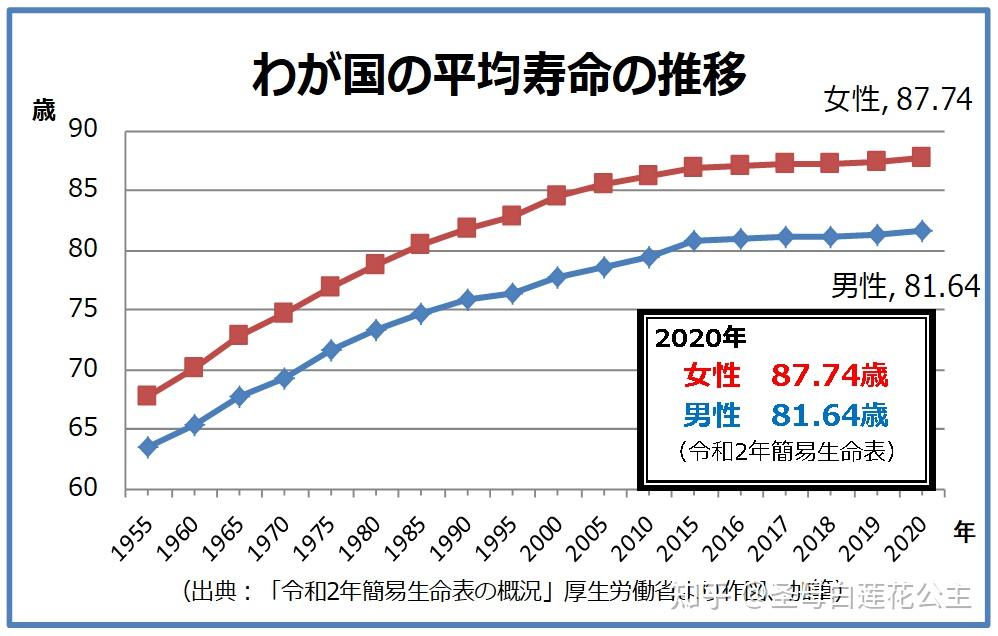

- 从国际比较来看,在发达国家所有的人口大国里,日本被公认为老龄化速度最快的国家。

但是,中国比日本达到交叉点、进入翻转期的速度更快。

- 当前,日本、美国、韩国家庭户均规模分别降至2.27、2.53、2.4人。

中国家庭户均规模从1982年的4.41降至2021年的2.77。

- 从一人户、二人户比例看,1960-2015年,日本一人户、二人户家庭比例分别从5.3%、12.7%增至34.5%、27.9%。

中国2020年分别为25.4%、29.7%,未来户均规模仍有下降空间。

- 大多数人一生中最容易发生疾病的时期在老年,老年人的疾病负担往往最重。

因此很多国家都试图让老年人从疾病预防到治疗,再到康复和护理阶段都能得到全方位的服务。

- 日本由于更早步入老龄化社会,已形成了较为成熟的“医养结合”体系。

据日本国际协力机构社会保障高级顾问中村信太郎介绍,早自上世纪70年代起,日本65岁以上人口占总人口比重就逼近7%,到达界定老龄化社会的临界点,截至2015年,这一人口比例已达 26.7%,相当于每4个人中就有一个老年人。

- 因此,以1963年关于老年人福祉法律的颁布为标志,日本逐渐形成了覆盖大多数老年人的福利体系。

依据老年人群体收入、生活能力、健康程度的划分,设计不同的政策和服务,并强调政府在老年人服务供给中的主要责任,试图确保不同阶段老年人健康生活的需求都能得到满足。

- 针对收入水平极低、自理生活能力已经很差的老年群体,由政府财政出钱,为老人购买上门养护服务,或让老人入住“特别养护老人院”。

在那里,老人能获得日常护理服务,还能得到由专职人员指导的健康管理和康复训练。

- 在普通收入老年群体的服务供给方面,日本采用的是介护保险模式。

上世纪70年代初期,日本曾尝试过老年人医疗免费化的政策,这虽然减轻了老年人的就医压力,但也出现了过度医疗的问题,很多老年人的病虽然已经被治好了,但为获得康复训练或生活照料,仍长期待在医院里,浪费了大量医疗资源。

- 于是1997年,日本继德国之后出台了当时世界上第二部《介护保险法》,后来又修正了老年人免费医疗的政策,由老年人、政府、社会共同分担医疗费用。

介护保险的筹资来源中,个人和政府财政的支出各占一半。

- 与侧重医疗照护不同,日本介护保险的内涵更加宽泛。

既包含健康管理、康复训练等服务,也包括饮食、洗浴、睡眠等方面对老年人的照料。

- 具体服务类型分两种:一种是居家介护服务,另一种是设施介护服务。

- 居家介护,包括做饭、打扫卫生、入浴等日常生活服务,以及医疗性服务和疗养管理指导,这都由家庭介护援助员、理疗师、医生、营养管理式等专业人士通过上门服务,或到老人住宅附近的日间照料中心等机构提供服务来完成。

- 设施介护,则主要针对需要长期入住老人院、康复机构的群体。这些老人大多因身体机能低下或有精神障碍,而无法独自生活,且子女不在身边或根本没有子女,因此需要进入老年福利机构生活,由福利机构代替家人提供全方位的照料和健康服务。还有些老年人从医院出来后,仍需医生诊疗、护士看护较长一段时间,才能回归家庭,这时老人就需要入住康复机构。

老年人若想获得以上介护服务的任何一种,都需向本人所在的地方政府提出申请,接着地方政府会派专员到老人家中调查,评估老人的身心状况,再把调查结果和主治医生意见书一起交给由医疗、保健与福利方面的专家组成的“介护认定审查会”,该机构负责判定老人介护需求的程度,在30天之内告知老人申请结果。

- 根据东北财经大学2014级硕士赵阳撰写的《医养结合政策中日比较研究》一文,日本老年人的介护需求被分为七个等级,不同等级分别对应其所能申请的介护服务费用限额。

假设老人被判定处于“需要护理”的第一个层级,即站立和行走有些不稳,日常生活大部分可以自己完成,介护保险能够报销的服务额度仅限于每月20万日元左右,老人需自付近2万日元。

- 也就是说,在老人使用介护服务产生的费用中,个人只支付10%,其余90%由介护保险支付。

但前提是老人所选的各种介护服务费用加起来不能超过政府规定的限额。

- 除非3个月或者更长的时间过后,经政府评估,老人的介护需求等级出现了变化,限额才能做调整。

身心状况极差者可获得最高35万多日元的保险支付限额。

- 在介护保险的筹资方面,参保者和政府财政共同出资,比例各占50%。

由于日本关于介护保险的法律规定,凡是年满40周岁的日本公民必须参加介护保险,因此65岁以上老人的参保费用,不仅由其收入水平决定,也和当时参保者不同年龄群体人口比例有关。

- 一般而言,40-64岁群体承担的缴费责任比65岁以上的老年人更重。

在待遇给付方面,65岁以上老年人只要产生介护需求,经认定后即可获得介护服务,但40-64岁群体可获保障的介护需求仅限于早老性痴呆症、帕金森综合症等15种疾病。

- 引入介护保险制度后,介护服务的供给量快速上涨,民间资本提供介护服务的市场也活跃起来,15年间接受介护服务的人群增加了337万人。

但“提供服务多了”“保费自然而然也上涨了”,持续性成为很大的问题。

- 从历史上看,人类从18世纪至20世纪间,对如何对应人口增加问题逐渐累积了见识。

但是,对于如何应对人口的减少和老龄化,却没有那么多实证研究。

- 老龄化的社会机制是复杂的,走在最前面的日本尚未有定论。

一般来说,人口老龄化被视为经济不祥之兆。

- 生产年龄人口萎缩,储蓄减少,导致经济增长放缓。

与此同时,医疗费养老费提升,分别对家庭和财政部门造成压力,进一步加剧经济增长拖累。

- 对于人口减少问题,东京大学教授星岳雄在一篇专栏中乐观地分析,尽管人口减少,仍然可以提高生产率。

他指出,在日本实现经济快速增长的时期,人口并没做出很大贡献,生产率改善才是。

- 尽管如此,一名日本央行的已卸任重量级人物仍反驳这种说法。

“如果人口减少趋势,有在某个时段就会停止的前景,那么就还好。但若看不到这个前景,这才是最大问题”,这位在日本财界广受敬重的人士表示,相对来讲人们已经意识到老龄化带来的影响。但人口减少本身的影响尚未广为人知。

- 他主张,在人口减少时,会出现“只要提高生产率,人均所得就不会下降”的看法。

这种议论在某个程度上是对的,但他反问说,这个逻辑在人口减少到1亿、5000万人,或1000万人、100万人甚至1万人时,还会成立吗?

- “经济规模在一定程度上决定着生产率”。

他进一步解释,在某些国家,人口的下降速度在各地不均衡的。

- 即使有些地区的人口比其他地区更早地减少,一段时期内总是有最低限度的基础设施,包括医院、警察和学校等,但最终仍难以维持,还是会迎来调整。

这种调整往往是迟来的。

- 换句话说,若人口减少地区和其他地区之间的资源配置不协调,整体经济的生产率可能会下降。

人口老龄化还导致了生产年龄人口减少,降低了整体供给。

- 人口动态的变化,也正在重塑日本人的日常生活。

近年来,日本铁路公司决定把末班车时间给提前。

- 部分原因就是维修铁路的劳动力短缺。

由于同样理由,一些家庭餐馆和便利店也放弃了在午夜营业。

- 这位日本央行的前任负责人说,随着人口的老龄化,资金流入相对非生产性行业诸如医疗或老年人护理,又会降低整体生产率。

而且容易想象,若企业组织里老人太多,创新倾向也易受到阻碍。

编辑于 2023-07-29 01:01・IP 属地河北