古早有种机箱叫『38度机箱』,特征就是侧面开个洞不说还加了个“咖啡壶”,就这样:

因为那时候CPU散热器主要都是下压式:

上面这个空气“涵道”专门对准CPU散热器的上方,相当于是专门进风的设计,但是这种玩意并没有太多的卵用,一旦性能上去了,选择旗舰了根本就是多此一举,因为当时的机箱基本如下:

上部分是各种多光驱位(没错,以前很多人需要多个光驱),然后下面一般就是利用率很低的开机、重启,也没有USB接口,那时候的USB好像也还没出来。所以相当于侧面就是进风口,而顶部是没有孔洞全密封的,所以侧面小区域进风,后面出风。当然底部也没有进风口,仅电源下面有。

当然,38度机箱真正被淘汰是因为很多人长期使用并不去维护,跟吸尘器一样很容易积灰特别厉害然后把风扇堵死:

部分直接成泥土状态,完全可以养花

当然,下面的鳍片不会更好:

再到后面,逐步有了功耗很高的独显,这样的机箱就没法用了,于是有了新的侧透(不是透明的意思)风机箱,特征就是侧面一个18厘米的低速机箱风扇,夸张的有24厘米直径的(笑一个先),找了下大概这样:

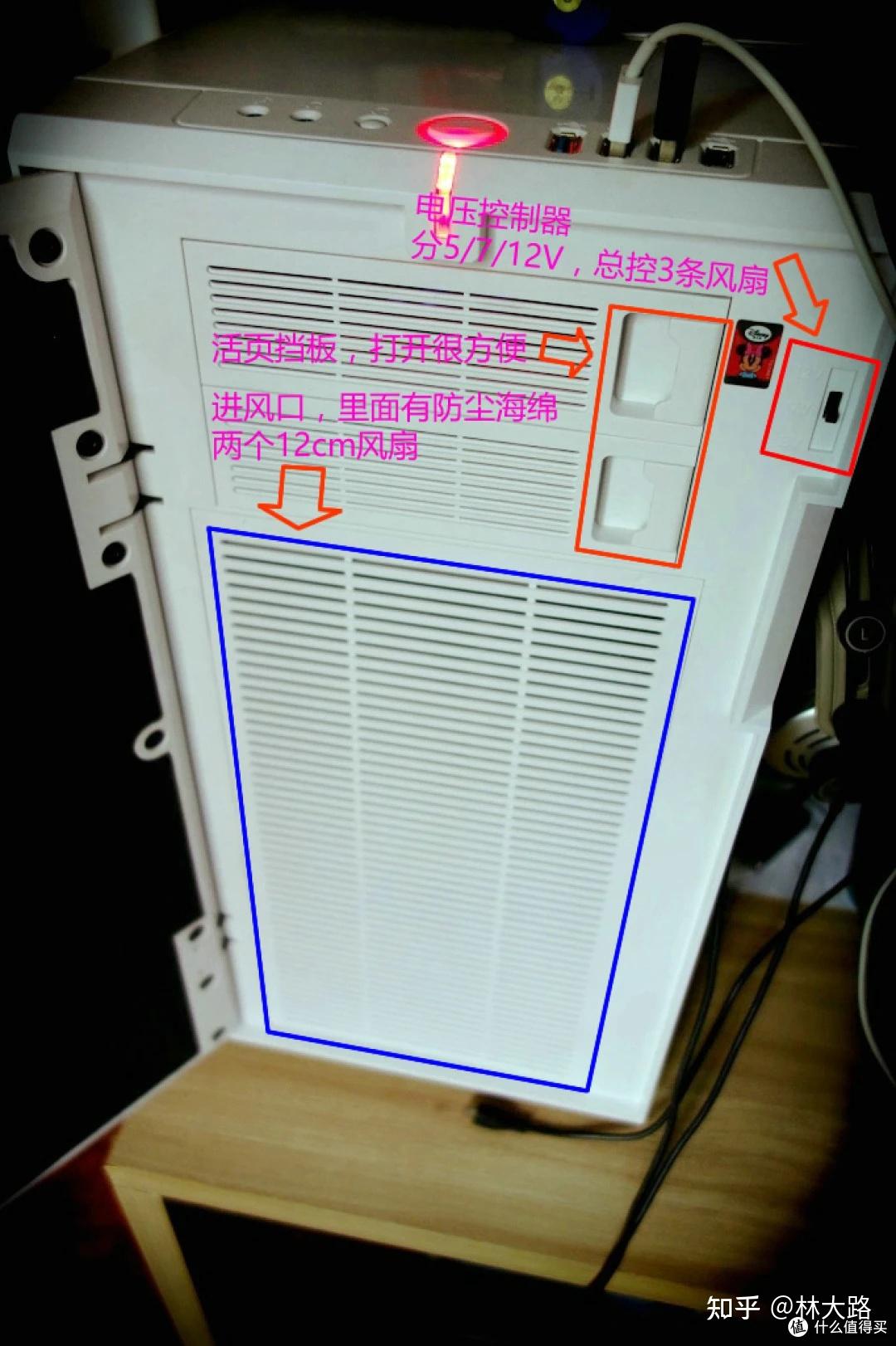

实际上这个卵用没有(因为恰好我有个上面一模一样的),还丑(钢琴烤漆),走线麻烦,而且你发现前面还是没有进风,尴尬了,因为这时候光驱还是没有被淘汰。如果我记得没错的话,老黄家的显卡是核弹的梗出来没多久,才逐步了有了前面两侧进风的机箱,但是也仅仅是两侧为主,并不是全开。下面是我15年买的机箱,也就十年前:

实际它前面也是三把风扇的设计,只是进风仅仅从两侧,前面是挡住的吸音棉,内部是这样的快拆

可以看到门是合页的,也就可以像门一样打开,这个机箱服役过3070显卡,我觉得差不多算最高上限了,如果更高根本也是压不住的,哪怕这时候有底部、顶部散热设计了。而到了新时代,实际就直接不装了:

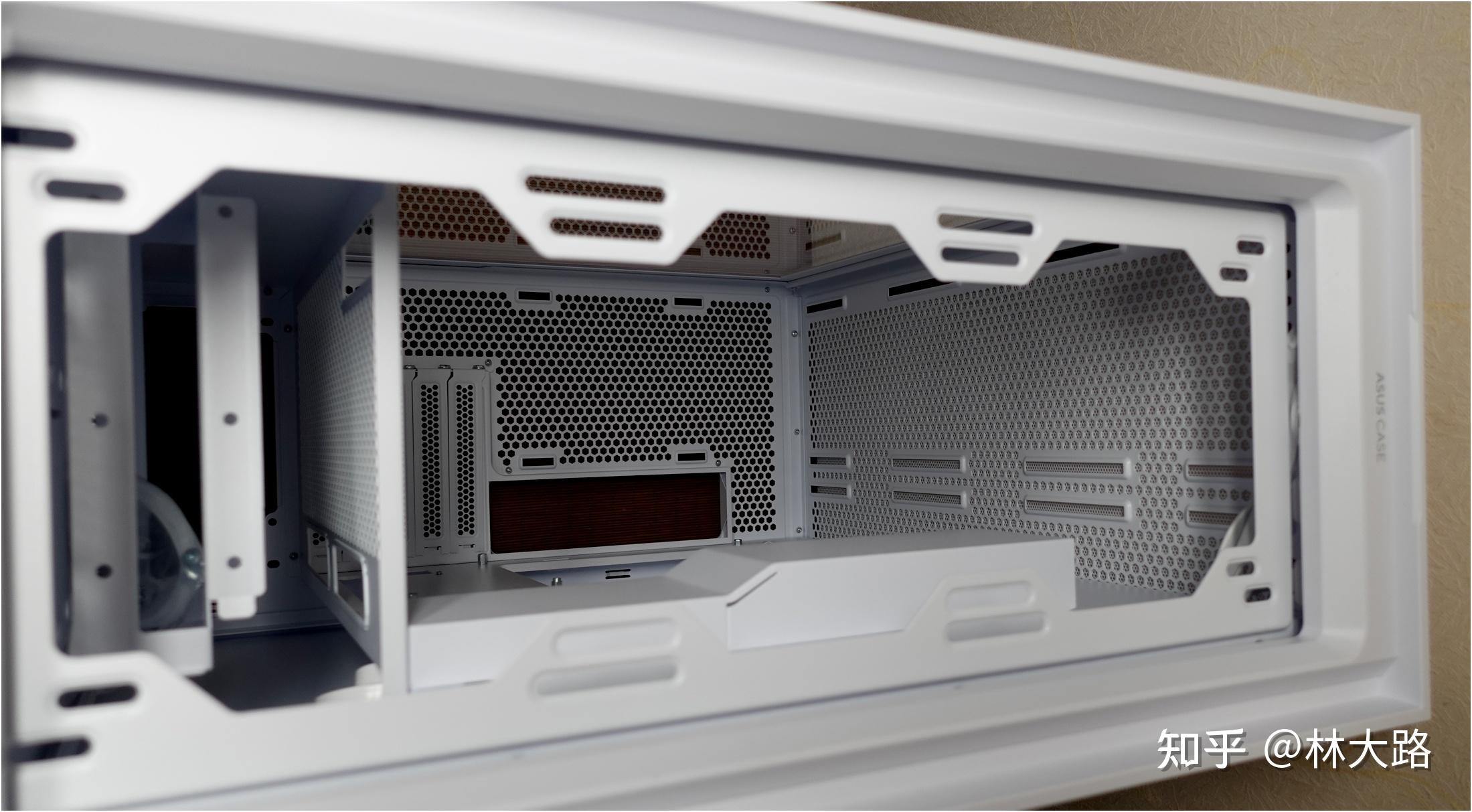

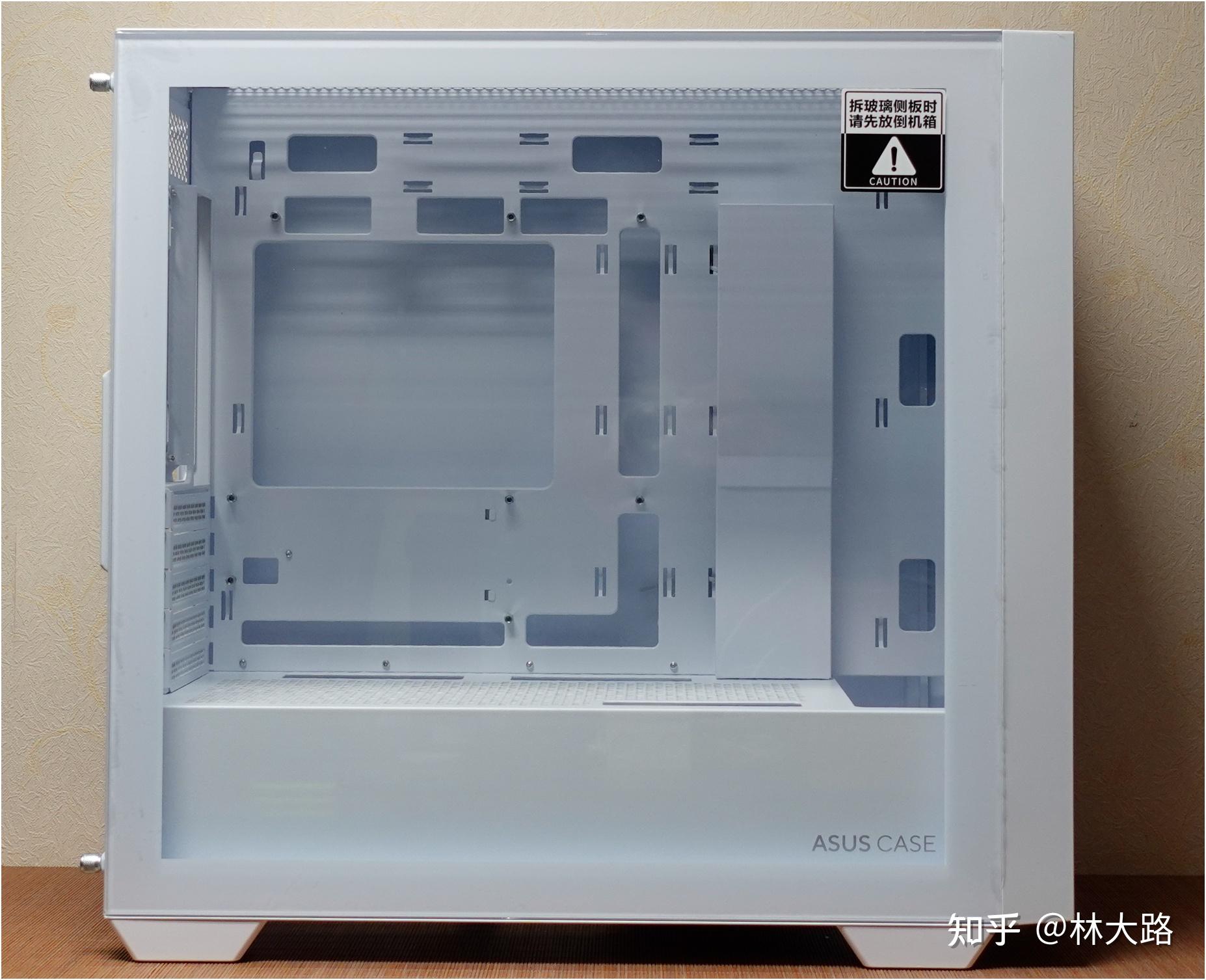

可以看到前置就是个滤网,直接做贯穿式

我目前用这玩意,哪怕是5090D显卡,后面我都没加装风扇,没必要。只有顶部一个360水冷负责CPU的散热,前置3把风扇负责机箱内温度,解决显卡和内存、固态硬盘,然后从后面和顶部排出。实际上我买追影A21比较担心是这玩意这么多“洞洞”,可不得吃灰吃到死啊!!!!

实际上我错了,它被动散热优良以后,整个机箱内部的风扇转速都大大降低,不需要多大的风量就可以解决好散热,风量不大压根就不咋吸灰,相反各种堵以后才真正的变成了“吸尘器”。

好了,如上基本就是一个贯穿式了,前置的下风扇吹显卡部分,中风扇吹机箱中间区域,上风扇吹上部分,给顶部的水冷冷排提供冷风。当然现在的显卡基本都是侧面出风吹玻璃,然后向上流动,旗舰一点的显卡顶部还有个排气的涡轮形态,也是向上走热风,所以这种CPU就最好是用水冷了。

如果这种情况下,你发现主板的温度过高,那么就是机箱内部存在积热了,那么后面在加个风扇就完事了,可以选择大风量的。类似于一般利民的风扇,比如1800转基本就有90CFM风量了:

因为我有个HERO主板,它的IO有点挡事,所以只能用超薄的风扇,15mm的厚度的:

可以看到一样的转速,就只有60CFM风量了,少了50%,当然这种基本就够了,工业风扇可以达到120CFM风量,但是往往风噪就不太压得住了。我自己也是工包风扇爱好者,买的很多:

20块钱一把,1500转一般60多CFM风量,基本够用了,静音要求高一点就买上面的二次动平衡风扇,风量大、更静音,当然成本就要翻四倍。其次就是水冷这玩意,尤其是带光的,往往很难做到静音,所以往往追求极致的静音是选择能效比高、调度灵敏的CPU+旗舰级风冷散热器。

其实我更希望厂家推出优秀设计的集线器,比如CPU和对应的机箱风扇分配一组,GPU通过USB集成联动和GPU对应的机箱风扇一组,机箱其它一组,根据温度传感器和策略实现转速调度更好。现在的集线器就仅仅是个集线器,几个遥控调光有个毛用,光可以有,但是多数都是关闭,因为开了温度要上升不少,而且仅仅ARGB、RGB的功耗并不低,七把风扇基本就是35瓦了,35瓦的热量并不低,尤其是前置进风口,初始温度就给你提高了几度,玩个蛋蛋,你开个空调好不容易27度、25度,它又给你拉高上去恢复原状(笑),可以参考下面扩展阅读:

至于用电风扇?

这个怎么说呢?很多时候人受不了,还是开空调吧。